Dopo la cocente delusione ricevuta da Tancredi, Concetta si chiude a riccio in una solitudine astiosa.

Quando Tancredi, nel novembre 1860, torna a Donnafugata da ufficiale dell’esercito “regolare” del nuovo regno d’Italia, invano tenta di consolare la cugina presentandole un suo amico e commilitone, il conte brianzolo Carlo Cavriaghi: «a Napoli aveva patito per un certo rimorso nei riguardi di lei e per questo si era tirato dietro Cavriaghi col quale sperava di rimpiazzare sé stesso nei riguardi della cugina; anche la compassione faceva parte della sua preveggenza».

Ma, come lucidamente analizza la concretissima Angelica, «Cavriaghi mancava troppo di pepe; dopo esser stata innamorata di Tancredi sposare lui sarebbe stato come bere dell’acqua dopo aver gustato questo Marsala che le stava davanti». Anche per questo, se il contino settentrionale riesce a fare colpo sulle altre ragazze di casa Salina «con i baffetti biondi e l’insopprimibile erre moscia», Concetta resta “sempre sorda” (come lo stesso Cavriaghi le rinfaccia) a ogni corteggiamento e non trova alcun sugo nei versi insipidi di Aleardi che il giovane vorrebbe propinarle.

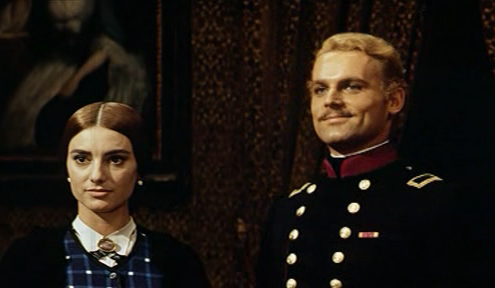

in una scena del “Gattopardo” di L. Visconti (1963).

Quando Cavriaghi alza bandiera bianca, Tancredi tenta di consolarlo «dall’alto della propria felicità assicurata»: «Sai, conosco Concetta dalla nascita; è la più cara creatura che esista, uno specchio d’ogni virtù; ma è un po’ chiusa, ha troppo ritegno, temo che stimi troppo sé stessa; e poi è siciliana sino al midollo delle ossa; non è mai uscita da qui; chi sa se si sarebbe mai trovata bene a Milano, un paesaccio dove per mangiare un piatto di maccheroni bisogna pensarci una settimana prima!».

Passano gli anni, i decenni.

Quando nel luglio 1883 il Principe di Salina agonizza in una stanza dell’albergo Trinacria di Palermo, di ritorno da un consulto medico a Napoli, attorno a lui ci sono i familiari; non manca dunque la “quarantenne figlia Concetta” che si premura di far venire un prete per dare l’estrema unzione al padre.

Ma i veri sentimenti che la figlia aveva nei confronti del padre emergono molti anni dopo ancora, nel maggio 1910, nell’VIII e ultimo capitolo del “Gattopardo”, un capitolo frettolosamente considerato da molti critici come un’inutile appendice, un’aggiunta inopportuna e superflua.

Nel palazzo dei Salina a Palermo vivono ormai soltanto le tre “vecchie signorine Salina”, Concetta, Carolina e Caterina (quest’ultima costretta su una sedia a rotelle): «Le tre sorelle erano tutte poco al di qua o poco al di là, della settantina, e Concetta non era la maggiore; ma la lotta egemonica alla quale si è fatto cenno all’inizio essendosi chiusa da tempo con la “debellatio” delle avversarie, nessuno avrebbe mai pensato a contestarle il rango di padrona di casa. Nella persona di lei emergevano ancora i relitti di una passata bellezza: grassa e imponente nei suoi rigidi abiti di “moire” nero, portava i capelli bianchissimi rialzati sulla testa in modo da scoprire la fronte quasi indenne; questo, insieme agli occhi sdegnosi e ad una contrazione astiosetta al di sopra del naso, le conferiva un aspetto autoritario e quasi imperiale; a tal punto che un suo nipote, avendo intravisto il ritratto di una zarina illustre in non sapeva più qual libro, la chiamava in privato ‘La Grande Catherine’, appellativo sconveniente che, del resto, la totale purezza di vita di Concetta e l’assoluta ignoranza del nipote in fatto di storia russa rendevano, a conti fatti, innocente».

Quando l’arcivescovo manda a casa Salina un’ispezione che accerti l’adeguatezza della cappella privata e l’autenticità delle (presunte) reliquie sacre in essa venerate, Concetta autorizza l’ispezione; dopo di che rientra nella sua “camera solitaria”.

In questa stanza tutta sua, tutto è ordinato, pulito, impeccabile, elegante. Ma due cose appaiono inconsuete e anomale: «nell’angolo opposto al letto un torreggiare di quattro enormi casse di legno dipinte in verde, ciascuna con un grosso lucchetto; e davanti ad esse, per terra, un mucchietto di pelliccia malandata».

Il “mucchietto di pelliccia malandata” è ciò che resta del cane Bendicò, «da quarantacinque anni morto, da quarantacinque anni imbalsamato, nido di ragnatele e di tarme, aborrito dalle persone di servizio che da decenni ne chiedevano l’abbandono all’immondezzaio: ma Concetta vi si opponeva sempre: essa teneva a non distaccarsi dal solo ricordo del suo passato che non le destasse sensazioni penose». Ben più penoso infatti per l’anziana donna è il contenuto delle quattro casse verdi: «contenevano dozzine di camicie da giorno e da notte, di vestaglie, di federe, di lenzuola accuratamente suddivise in “buone” e “andanti”: il corredo di Concetta invano confezionato cinquanta anni fa; quei chiavistelli non si aprivano mai per timore che saltassero fuori demoni incongrui e sotto l’ubiquitaria umidità palermitana la roba ingialliva, si disfaceva, inutile per sempre e per chiunque».

In questo clima di disfacimento, di abbandono, di immobilismo, una visita inattesa provoca nell’esistenza mummificata di Concetta un vero e proprio “tsunami” esistenziale.

Viene a trovarla Angelica; e qui Tomasi non resiste a farne un ritratto impietoso che è l’esatto contrappasso della descrizione barocca della sua prima apparizione nel 1860: «Soffriva di vene varicose, e le sue gambe, che sempre erano state un pochino troppo corte, la sostenevano male e veniva su appoggiata al braccio del proprio servitore. […] Molti ricordi di bellezza si scorgevano in Angelica che era vicina ai settant’anni; la malattia che tre anni dopo la avrebbe trasformata in una larva miseranda era già in atto ma se ne stava acquattata nelle profondità del suo sangue; gli occhi verdi erano ancora quelli di un tempo, gli anni li avevano soltanto lievemente appannati e le rughe del collo erano nascoste dai soffici nastri neri della “capote” che essa, vedova da tre anni, portava con una civetteria che poteva sembrare nostalgica».

Angelica annuncia a Concetta un’imminente visita: il senatore Tassoni, “grande amico del povero Tancredi” e “suo compagno d’armi”. Il nome di Tassoni ricorda immediatamente a Concetta la triste serata di mezzo secolo prima a Donnafugata, in cui Tancredi, durante il pranzo, aveva rivelato ad Angelica quella bravata compiuta, per l’appunto, in compagnia di Tassoni: l’irruzione nel monastero, lo scherzo giocato alle suore terrorizzate, la battuta sulle novizie.

Come poteva dimenticare, Concetta? «Era stata la svolta della sua vita, quella; la strada imboccata allora la aveva condotta fin qui, fino a questo deserto che non era neppure abitato dall’amore, estinto, e dal rancore, spento».

Ma quando Tassoni (“vispo elegantissimo vecchietto”) viene a far visita a Concetta, durante la conversazione finisce a svelare all’anziana signorina un retroscena che lei mai avrebbe immaginato; Tassoni infatti ricorda che una volta, a teatro, Tancredi gli aveva confessato “un suo imperdonabile peccato” commesso proprio ai danni di Concetta: «Si figuri che ci raccontò come una sera, durante un pranzo a Donnafugata, si fosse permesso d’inventare una frottola e di raccontarla a Lei; una frottola guerresca in relazione ai combattimenti di Palermo nella quale figuravo anche io; e come Lei lo avesse creduto e si fosse offesa perché il fatterello narrato era un po’ audace, secondo l’opinione di cinquant’anni fa. Lei lo aveva rimproverato. “Era tanto cara” diceva Tancredi “mentre mi fissava con i suoi occhi incolleriti e mentre le labbra si gonfiavano graziosamente per l’ira come quelle di un cucciolo; era tanto cara che se non mi fossi trattenuto la avrei abbracciata lì davanti a venti persone ed al mio terribile zione. Lei, signorina, lo avrà dimenticato; ma Tancredi se ne ricordava bene, tanta delicatezza vi era nel suo cuore; se ne ricordava anche perché il misfatto lo aveva commesso proprio il giorno nel quale aveva incontrato donna Angelica per la prima volta».

Concetta non sente più niente, non partecipa quasi più alla conversazione.

Quando però i visitatori se ne vanno, fa un amarissimo bilancio della sua vita: «fino ad oggi quando essa, raramente, ripensava a quanto era avvenuto a Donnafugata in quell’estate lontana, si sentiva sostenuta da un senso di martirio subito, di torto patito, dall’animosità contro il padre che la aveva sacrificata, da uno struggente sentimento riguardo a quell’altro morto; questi sentimenti derivati che avevano costituito lo scheletro di tutto il suo modo di pensare si disfacevano anch’essi; non vi erano stati nemici ma una sola avversaria, essa stessa; il suo avvenire era stato ucciso dalla propria imprudenza, dall’impeto rabbioso dei Salina; le veniva meno adesso, proprio nel momento in cui dopo decenni i ricordi ritornavano a farsi vivi, la consolazione di poter attribuire ad altri la propria infelicità, consolazione che è l’ultimo ingannevole filtro dei disperati. Se le cose erano come Tassoni aveva detto, le lunghe ore passate in saporosa degustazione di odio dinanzi al ritratto del padre, l’aver celato qualsiasi fotografia di Tancredi per non esser costretta a odiare anche lui, erano state delle balordaggini; peggio, delle ingiustizie crudeli; e soffrì quando le tornò in mente l’accento caloroso, l’accento supplichevole di Tancredi mentre pregava lo zio di lasciarlo entrare nel convento; erano state parole di amore verso di lei, quelle, parole non comprese, poste in fuga dall’orgoglio e che di fronte alla sua asprezza si erano ritirate con la coda fra le gambe come cuccioli percossi. Dal fondo atemporale dell’essere un dolore nero salì a macchiarla tutta dinanzi a quella rivelazione della verità».

Dunque, Concetta si era autocondannata alla solitudine e al “dolore nero”; aveva ucciso (lei, non Tancredi) ogni speranza d’amore, aveva odiato per anni e anni senza motivo persone a lei care, senza capire che la sua vera nemica era stata lei stessa. E quella mattina di tanti anni prima, al monastero di Santo Spirito, con la sua battuta astiosa e sarcastica («Tancredi, passando abbiamo visto una trave per terra, davanti la casa di Ginestra. Vai a prenderla, farai più presto a entrare»), aveva al tempo stesso umiliato Tancredi e condannato se stessa alla solitudine definitiva.

Tomasi, a dire il vero, semina sarcasticamente ulteriori dubbi e incertezze: «Ma era poi la verità questa? In nessun luogo quanto in Sicilia la verità ha vita breve. […] E l’infelice Concetta voleva trovare la verità di sentimenti non espressi ma soltanto intravisti mezzo secolo fa! La verità non c’era più; la sua precarietà era stata sostituita dall’irrefutabilità della pena».

Tuttavia i reali pensieri di Tancredi su Concetta erano stati esplicitati dall’autore in un discorso indiretto libero nel cap. IV, allorché il giovane constatava il fallimento del possibile legame della cugina con l’amico Cavriaghi: «Concetta dipanava il proprio chiacchiericcio da collegiale, guardava il sentimentale contino con occhi gelidi dentro i quali si poteva financo notare un po’ di disprezzo. Quella ragazza era una sciocca, non se ne poteva tirar fuori niente di buono. Alla fine, cosa voleva? Cavriaghi era un bei ragazzo, una buona pasta d’uomo, aveva un buon nome, grasse cascine in Brianza; era insomma quel che con termine refrigerante si chiama un “ottimo partito”. Già: Concetta voleva lui, non era così? Anche lui la aveva voluta un tempo: era meno bella, assai meno ricca di Angelica, ma aveva in sé qualche cosa che la donnafugasca non avrebbe posseduto mai. Ma la vita è una cosa seria, che diamine! Concetta avrebbe dovuto capirlo; e poi perché aveva cominciato a trattarlo tanto male? Quella partaccia a Santo Spirito, tante altre dopo. Il Gattopardo, sicuro, il Gattopardo; ma dovrebbero esistere dei limiti anche per quella bestiaccia superba».

Ma l’ultima battuta sull’antica vicenda spetta ad Angelica, che rivolgendosi a Tassoni (fra l’altro uno dei suoi ex-amanti), dice acidamente: «Concetta era pazzamente innamorata di Tancredi; ma lui non aveva mai badato a lei». Così, come commenta l’autore, «una nuova palata di terra venne a cadere sul tumulo della verità».

Nella scena finale del libro, Concetta si ritira nella sua stanza, abulica, svuotata: «non provava assolutamente alcuna sensazione: le sembrava di vivere in un mondo noto ma estraneo che già avesse ceduto tutti gli impulsi che poteva dare e che consistesse ormai di pure forme. Il ritratto del padre non era che alcuni centimetri quadrati di tela, le casse verdi alcuni metri cubi di legno».

La stanza che era stata per decenni la scenografia della sua vita, che conservava i suoi ricordi e le sue dannazioni, diventa un ambiente estraneo ed incomprensibile.

Concetta allora ha un sussulto, suona il campanello e ordina alla cameriera di buttare via i poveri resti di Bendicò; e proprio al povero cane è dedicato l’ultimo capoverso del romanzo: «Mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi di vetro la fissarono con l’umile rimprovero delle cose che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti dopo quel che rimaneva di Bendicò venne buttato in un angolo del cortile che l’immondezzaio visitava ogni giorno: durante il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose un istante: si sarebbe potuto vedere danzare nell’aria un quadrupede dai lunghi baffi e l’anteriore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida».

Alcuni critici hanno aspramente contestato l’ultimo capitolo del “Gattopardo” (che, come il VII, manca nella riproposizione cinematografica di Visconti); come scrive ad esempio Giancarlo Buzzi, “È un capitolo decoroso e di piacevole lettura: niente più. Soprattutto è inutile. […] L’ottavo capitolo, pur non potendosi dire brutto, è come il logoramento (per stiracchiatura e dilatazione) di un tema già vigorosamente proposto”.

Ma forse no. Forse “Il Gattopardo”, che è potuto sembrare un romanzo storico (e in quanto tale era stato contestato come reazionario, involutivo e qualunquista: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è….”), in realtà era un romanzo disperatamente esistenziale, inquadrato in un’epoca storica perché ogni esistenza è “storica” ma rivolto soprattutto a svelare, con lucido disincanto, una condizione umana effimera, labile, fallibile e sostanzialmente desolante.

Di questo progetto ideologico-narrativo, Concetta – non a caso – è l’ultima protagonista. La sua “vita negata”, il suo smacco, il suo orgoglio smisurato, il suo “non sapersi adattare”, la sua renitenza alla socialità, la sua solitudine immensa, sono emblema potente della concezione esistenziale dell’autore.

Ma forse no.

Forse “Il Gattopardo”, che è potuto sembrare un romanzo storico (e in quanto tale era stato contestato come reazionario, involutivo e qualunquista: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è….”), in realtà era un romanzo disperatamente esistenziale, inquadrato in un’epoca storica perché ogni esistenza è “storica” ma rivolto soprattutto a svelare, con lucido disincanto, una condizione umana effimera e labile.

Di questo progetto ideologico-narrativo, Concetta – non a caso – è l’ultima protagonista. La sua “vita negata”, il suo smacco, il suo orgoglio smisurato, il suo “non sapersi adattare”, la sua renitenza alla socialità, la sua solitudine immensa, sono emblema potente della concezione esistenziale dell’autore. E soprattutto emerge la cosiddetta “eterogenesi dei fini” (come diceva il filosofo tedesco Wundt, secondo il quale le azioni umane spesso approdano a fini diversi da quelli perseguiti da chi compie l’azione): gli uomini credono di poter determinare il loro cammino, ma devono fare i conti con la loro limitatezza e la loro desolante fallibilità.

Ma, forse anche al di là delle intenzioni dell’autore, la vicenda di Concetta ci fa riflettere e ci ammonisce: sembra strano, ma a volte una sola giornata, un singolo momento della nostra vita, un colloquio, un atteggiamento, un equivoco, addirittura una sola parola, possono decidere (nel bene o nel male) il cammino di un’esistenza. Questo scopre, a sue spese e troppo tardi, la figlia del Gattopardo; questo dovremmo capire noi, dando valore a ogni singolo momento della nostra vita, non sottovalutandone nessuno, ponderando bene – sempre – su quello che facciamo, diciamo e vogliamo. In molti casi, purtroppo, non ci sarà data la “seconda possibilità” che il buonismo oggi dilagante invoca sempre e immancabilmente.