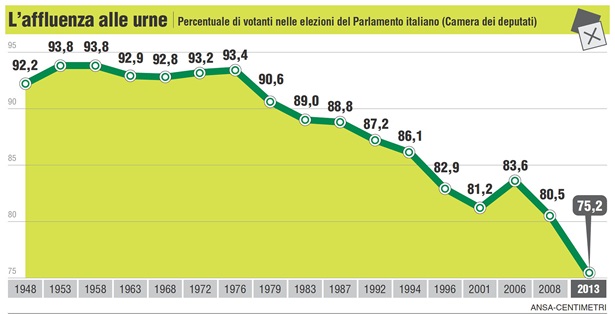

L’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos prima del silenzio demoscopico, il 9 settembre scorso, stimava al 33,4% la percentuale di coloro che avrebbero deciso di non andare a votare domenica prossima.

Questa percentuale (che sarebbe in aumento di oltre 6% rispetto al dato delle elezioni del 2018, quando l’affluenza fu pari al 72,9%) farebbe degli astensionisti il primo partito d’Italia.

Lasciamo stare il richiamo alla Costituzione, che all’articolo 48 sancisce il diritto di voto definendolo al tempo stesso “dovere civico”: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.

Lasciamo stare che in molti Paesi autoritari milioni di persone invidiano chi, come noi, ha il “diritto-dovere” di votare e di dire così la sua (qualunque sia) sulla vita sociale e politica.

Lasciamo stare che nel nostro stesso Paese il diritto di voto è stata conquista lenta, graduale, ardua, difficoltosa (le donne hanno potuto votare solo dal 1946, in occasione del referendum istituzionale fra monarchia e repubblica).

Al netto di queste considerazioni, poniamo il problema diversamente.

Si è detto prima che il partito degli astensionisti (vogliamo ribattezzarlo PAI – Partito degli astensionisti italiani? sa un po’ di patatine, ma rende l’idea) sarebbe il primo partito d’Italia.

Bene. Ogni partito che si rispetti ha un suo programma. Qual è dunque il programma del PAI?

Beh, anzitutto è evidente che è costituito da gente che diffida degli attuali politici, che li ritiene tutti ugualmente indegni e inaffidabili.

Molti esponenti del PAI sono un po’ come quel Ciccio Tumeo del “Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa che (dopo aver visto vanificare il suo voto al plebiscito per l’annessione all’Italia) imprecava così contro il nuovo regime: “Quei porci in Municipio s’inghiottono la mia opinione, la masticano e poi la cacano via trasformata come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco!”. In altre parole, i “paìni” (possiamo chiamare così i membri del PAI?) diffidano della trasparenza, della serietà e dell’efficacia della prassi elettorale.

Conseguentemente, il loro programma politico è “io non ci sto, fate voi”.

A pensarla così in Italia sono, sempre secondo il sondaggio, soprattutto le seguenti categorie: persone meno giovani (40,3%), abitanti del centro-sud (36%) e del sud e delle isole (39,2%), cittadini con licenza elementare o media (42,1%), persone che vivono in condizioni economiche basse (47,3%) o medio-basse (40,8%), disoccupati (48,5), casalinghe (38,4%), pensionati (39,6%) e, tra le persone che hanno un’ occupazione, artigiani e commercianti (33,6%); ma – scrive l’Ipsos – “il picco più elevato (70%) si registra tra i cittadini che non si riconoscono nell’asse destra-sinistra e rivendicano una distanza dalla politica, da cui non si sentono rappresentati”.

Insomma, tutte queste categorie sono pervase da scetticismo, disillusione, senso di esclusione e marginalità sociale. Da qui la loro protesta, l’insurrezione, l’astensione.

Tornando al programma non-elettorale del PAI, che cosa prevede, dopo la fase della non-partecipazione?

Evidentemente prevede il diritto a criticare tutto e tutti: si deplorano anzitutto coloro che vanno doverosamente a votare (ritenuti – dal loro pulpito – “pecoroni” strumentalizzati dai politici), poi coloro che saranno eletti, infine coloro che governeranno, chiunque essi siano (del resto l’unico modo per far cascare dal cuore dei cittadini una classe politica è quella di mandarla al governo).

Il programma del PAI quindi, in soldoni, diventa quello dello spettatore passivo, che assiste annoiato ad uno spettacolo che non gli piace troppo ma si riserva il diritto di contestare; in alternativa, ama scivolare nella palude melmosa dell’ignavia (per dirla con Dante, “questo misero modo / tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”).

Asse centrale del programma degli astensionisti è quindi vivacchiare “senza infamia e senza lode”, delegando ad altri le decisioni, ad altri il ruolo attivo, ad altri la “politica” (intesa come vita della polis, della comunità di cui volenti o nolenti facciamo parte), ad altri la nostra stessa esistenza stessa.

Quanto può fare presa su queste persone un generico invito a recarsi comunque alle urne?

Se non voglio fare una cosa, non basta che ci sia uno che mi dica: “Falla, che è meglio”. Dovrei riuscire a capire che farla è davvero meglio per me.

In questo periodo di appelli elettorali, di promesse più o meno spudorate di un futuro radioso (quale non è stato mai realizzato da nessun governo precedente, recente o meno), di rassicurazioni luminose (meno tasse, più sussidi, più soldi per tutti, meno guerre, ecc.), non mi pare che nessun partito si sia veramente impegnato in un “porta a porta” capillare per rintracciare i membri del PAI e per parlare seriamente con loro. Eppure era la prima cosa da fare.

Se non è stata fatta, nel caso dei presunti vincitori di domenica prossima (il centro-destra, anzi la destra-destra) non è stata ritenuta indispensabile, mentre nel caso degli sfidanti (centro-sinistra) non è stata attuata o perché non si poteva ammettere di annaspare in cerca di consensi, o perché si riteneva (con la consueta superficialità astratta tipica di certa tradizione progressista) che bastasse un invito al senso del dovere per ottenere l’afflusso alle urne.

Il fatto è che Bruno Vespa dovrebbe invitare alla sua Tribuna politica qualche leader del PAI (ammesso che esista), fargli domande precise, chiedergli in che modo il suo partito conta di fare il bene dei suoi non-elettori.

Ma forse sarebbe meglio che, in queste ultime ore cruciali (ore in cui si decidono i prossimi cinque anni del nostro Paese, in cui si mettono in gioco la nostra economia, la nostra politica interna ed estera, le conquiste più recenti nel campo dei diritti, della giustizia e dell’accoglienza) gli astensionisti del PAI riflettessero ancora sulla loro adesione a questo partito-che-non-parte, sul loro non-voler-essere, non-voler-partecipare, non-voler-aderire, sul loro disfattismo (muoia Sansone con tutti i Filistei), sul loro ruolo-non ruolo, sulla loro presenza non presente, sulla loro vita non vissuta.

Se il PAI perderà consensi, magari in extremis, ne guadagnerà anzitutto l’immagine del Paese, che non può permettersi di escludere dalle decisioni essenziali più di 3 cittadini su 10. Poi, ne guadagnerà la chiarezza del quadro politico reale. Al netto della confusione apportata dal PAI, si capirà chi vuole che cosa, chi rappresenta chi, chi la pensa come.

Negli anni Settanta, Indro Montanelli, rivolgendosi all’opinione pubblica moderata, detta anche “maggioranza silenziosa” (mi sono sempre chiesto come possa diventare maggioranza chi sta zitto), temendo l’egemonia “comunista” invitò gli elettori a “turarsi il naso” e a “votare Dc” (tanto a turarsi il naso erano abituati da tempo anche gli elettori di quel partito lungamente egemone). Ora i membri del PAI si turino il naso come meglio credono, ma vadano alle urne e votino. Sempre meglio che stare a sonnecchiare delegando ad altri il proprio destino.