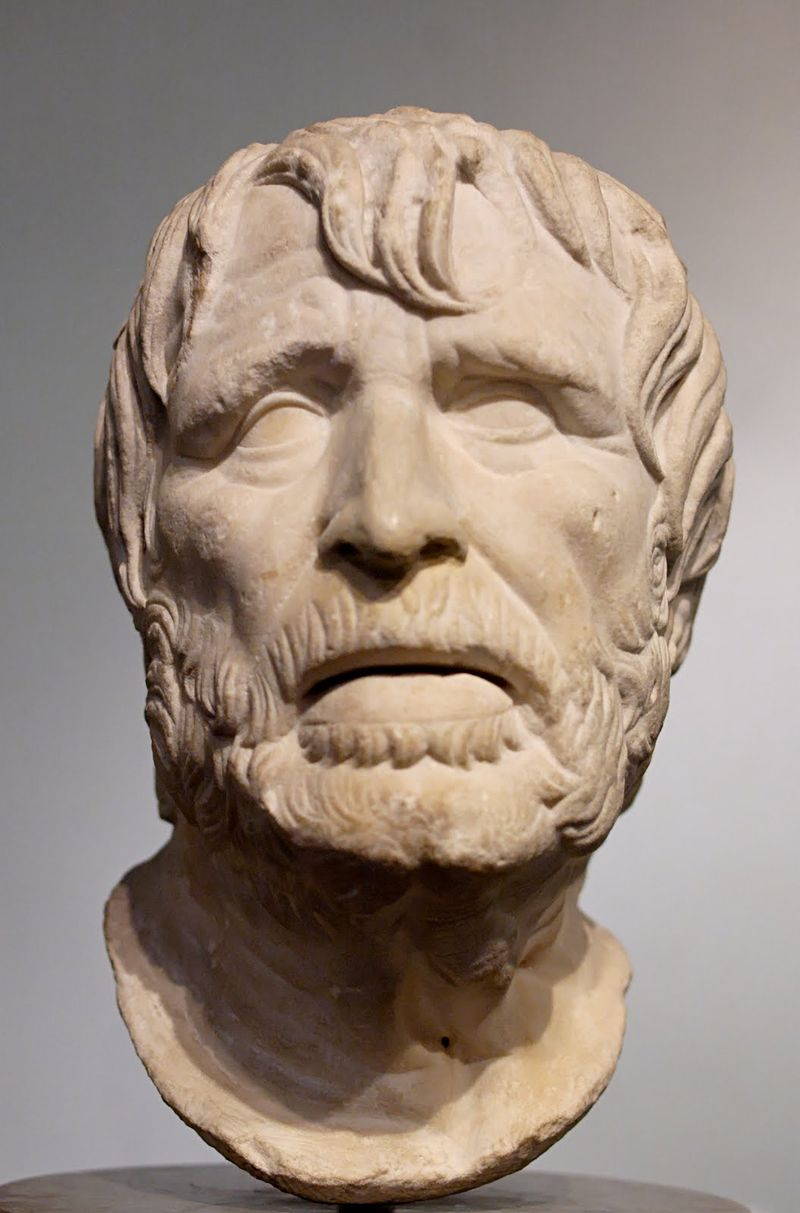

L’epistola 97, indirizzata da Seneca al discepolo e amico Lucilio, affronta un tema che, come sempre avviene nei testi del grande filosofo latino, risulta di straordinaria attualità.

Seneca anzitutto corregge un’opinione errata di Lucilio: «T’inganni, caro Lucilio, se consideri come un disordine proprio del nostro secolo la dissolutezza (luxuriam), l’abbandono dei sani principi morali (neglegentiam boni moris), e gli altri vizi che ognuno suole attribuire al suo tempo» (trad. Monti). L’amico, dunque, attribuisce la corruzione morale al saeculum presente e fa quello che fanno tanti “passatisti” e laudatores temporis acti, che rifiutano il presente in quanto tale, ritenendo che, se il nostro tempo è corrotto e degradato, il passato era sicuramente meglio.

Ma la replica del filosofo è netta: «Questi sono i vizi degli uomini, non dei tempi: nessuna età è esente da colpe» (“hominum sunt ista, non temporum; nulla aetas vacavit a culpa”).

Come scrive Chiara Torre in un recente articolo (“Affari di coscienza, tra Seneca e Cicerone: a proposito dell’Epistola 97 a Lucilio”, 2021) questa “lapidaria antitesi” (“hominum sunt ista, non temporum”) “scardina uno degli assi portanti del moralismo romano”, poiché “Seneca separa anzitutto la responsabilità etica degli individui dalla (presunta) decadenza dell’epoca in cui essi vivono; afferma poi, categoricamente, che nessuna età fu esente da colpa”.

La tesi di Seneca è estremamente provocatoria, perché fa a pezzi il paradigma tradizionale basato sull’identità tra antiquum e bonum: ciò che è “antico” non necessariamente è “buono”, il passato in quanto tale non è necessariamente migliore del presente, per quanto brutto possa sembrarci quest’ultimo.

Questa opinione viene consolidata con una tesi ancor più provocatoria: l’epoca di Catone Uticense (I sec. a.C.) era in genere considerata modello di una virtù ormai estinta; ebbene, secondo Seneca, la corruzione morale «non è mai stata più sfacciata come ai tempi di Catone».

Come exemplum di ciò, il filosofo cita lo scandalo dei Misteri della Bona Dea, profanati nel dicembre del 62 a.C. da Publio Clodio, il quale, avendo una relazione adulterina con Pompea, moglie di Giulio Cesare, penetrò travestito da donna in casa di costui (tali riti notturni erano solo femminili ed erano presieduti dalla moglie del magistrato più alto in carica, che quell’anno era proprio Cesare, pretore e pontefice massimo). Clodio fu colto in flagrante e processato: ma ottenne l’assoluzione corrompendo alcuni giudici con il denaro e con il commercio di prestazioni sessuali; inutile invece fu la testimonianza dell’integerrimo Catone. Come fonte, Seneca cita testualmente una lettera di Cicerone ad Attico (I 16), “poiché il fatto supera ogni credibilità”; in definitiva, come scrive il filosofo, Clodio «riuscì ad evitare la condanna con azioni più riprovevoli di quelle per cui l’aveva meritata».

Altro che epoca moralmente ineccepibile! Altro che “buon tempo passato”!

Seneca sottolinea fortemente questa sua opinione: «Non devi, dunque, credere che sia stata la nostra generazione a concedere tutto alla dissolutezza e a negare ogni efficacia alle leggi. La gioventù è molto più seria oggi che allora». Vero è poi che «tutte le epoche avranno i loro Clodii; ma non tutte avranno i loro Catoni»: ci saranno sempre i corrotti e i colpevoli sfacciati che la fanno franca, ma non è detto che esistano contestualmente gli integerrimi difensori della moralità e dell’onestà, perché noi uomini «siamo facilmente inclini al male» (“ad deteriora faciles sumus”).

Già questi primi paragrafi sono, come si vede, ricchi di spunti di riflessione; la lettera a Lucilio però continua con altre considerazioni importanti: Seneca infatti approfondisce la tesi della non-identità fra costumi e tempi (“mores” e “tempora”, proprio quelli che Cicerone citava insieme nella sua I Catilinaria: “O tempora, o mores!”) e si concentra sul ruolo della coscienza, “che garantisce una sorta di compensazione morale laddove la legge positiva degli uomini non risulti efficace a punire il colpevole” (C. Torre). Scrive infatti così il filosofo: «Sappi che anche nelle anime più depravate c’è un fondo di buoni sentimenti: esse non ignorano ciò che è male, anche se non fanno niente per combatterlo»; ha dunque detto bene Epicuro (Seneca, filosofo di base stoica, è sostanzialmente un eclettico che sconfina spesso negli “aliena castra”, gli “accampamenti altrui”): «Il malvagio può riuscire a nascondersi, ma non ha mai la certezza di restare nascosto».

Il “colpevole” si sente tale («la più grave punizione per chi ha commesso una colpa sta nel sentirsi colpevole»), vive nell’ansia continua di essere scoperto («si vive in continuo allarme e si dispera di ritrovare la serenità»); dunque, la coscienza sporca, la “mala conscientia”, tormenta i colpevoli anche quando sembrano farla franca.

C’è in effetti una lieve differenza di prospettiva fra Epicuro (che ritiene che ci si tenga lontani dai delitti per timore di essere scoperti) e gli stoici (che invece pensano che ci si possa astenere dal crimine per un senso naturale della giustizia), ma nel complesso «le azioni malvagie trovano la punizione in una coscienza oppressa e tormentata da continui rimorsi, che non può sperare di riacquistare la serenità. […] Il colpevole, anche se sta nascosto, non ha mai la certezza di poter restare nascosto, poiché la sua coscienza l’accusa e lo svela a se stesso: il colpevole vive in continua trepidazione». In definitiva, dunque, «sarebbe molto triste per l’umanità, tenendo conto di tanti delitti che sfuggono al giudizio e alle pene stabilite dalla legge, se il colpevole non dovesse scontare le gravi pene imposte dalla natura e se il tormento del carcere non fosse sostituito dal tormento della paura». Con queste parole la lettera si conclude.

Quanto è applicabile al nostro presente questo passo di Seneca?

Tutti, leggendo, abbiamo sicuramente formulato la nostra opinione sul parere espresso dall’antico filosofo di Cordova. Alcuni di noi si saranno associati, in linea di principio, alla sua tesi di fondo: “nessuna età è esente da colpe”.

I “moralisti” di ogni tempo non hanno il torto di “idealizzare” troppo un passato che non è detto fosse migliore? Non ha in fondo ragione Seneca quando scrive che «il timore delle leggi potrà tenere a freno i costumi corrotti delle città, ma la corruzione non potrà mai cessare spontaneamente»?

Mettiamola così: vale la pena di “fare i Catoni”, di dire “ai miei tempi questo non accadeva”, di anteporre sempre un passato idealizzato a un presente che ci delude?

C’è soprattutto un punto su cui Seneca ci costringe a riflettere: è il problema della “coscienza”. Alcuni di noi avranno sorriso amaramente leggendo le righe che sottolineano il valore della “consapevolezza del male commesso”. Ma quanti colpevoli, oggi, sono capaci di pentirsi? Quanti sono davvero “tormentati” dal senso del rimorso? Quanto sussiste ancora, una “buona coscienza”, in questa epoca di capi di stato sanguinari, di assassini restii a ogni sentimento umano, di rei non confessi o quasi superbi dei loro delitti? Esiste ancora, nel profondo dell’animo umano, una “coscienza”? È ancora valida la tesi di Seneca per cui «noi, per naturale istinto, sentiamo avversione per la disonestà»?

Sicuramente non mancano, oggi come ieri e come domani, persone che sentono in sé la voce imperiosa della coscienza morale; e queste persone, oggi come ieri e come domani, si potranno sentire “in minoranza”, potranno provare sfiducia e delusione nel vedere trionfare ogni giorno quello che sentono come ingiustizia e come “male”. Ma non per questo si dovrebbe cadere nello sterile rimpianto di epoche ritenute idilliache e forse, in realtà, altrettanto scisse fra giustizia e ingiustizia, legalità e illegalità, onestà e corruzione.

Un ultimo pensiero: chi ha la mia età è portato (anche io in tal senso devo autocontrollarmi ogni giorno) a idealizzare un passato che coincide di fatto con gli anni della propria gioventù. Come non potevano essere, quelli, “i migliori anni della nostra vita”? Ma forse bisogna superare questa prospettiva, troppo “autobiografica”, e fare i conti, sempre e comunque, con una “realtà reale” che, volenti o nolenti, ci costringe a fare i conti con la sua continua evoluzione.

Potrei inventare qui, a conclusione, una “sententia” di stampo senecano: “Non deve guardare indietro chi è costretto sempre a guardare avanti”. Ma Lucilio chissà che cosa ne penserebbe…