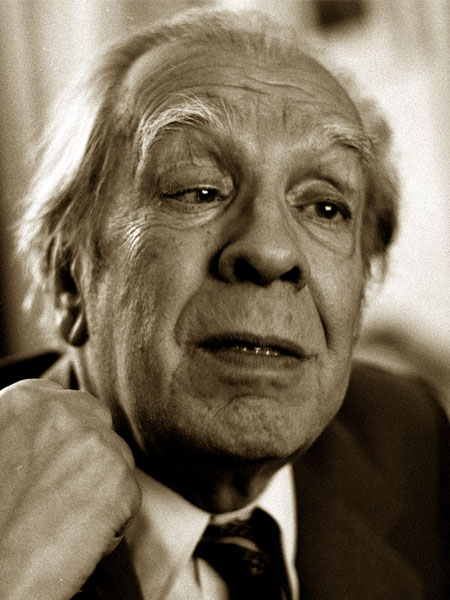

Domenica 5 giugno 1983, sul “Corriere della sera”, il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges pubblicò un suo articolo sul XXXIII canto dell’Inferno dantesco, tratto da un suo saggio sulla “Divina Commedia” che era in corso di stampa presso l’editore Franco Maria Ricci. Questo articolo è ancora qui in mio possesso, nel mio sconfinato archivio; e credo che meriti ancora attenzione per gli spunti di riflessione che ci dà.

Anzitutto, per favorire la comprensione di tutti, ricordo alcune notizie essenziali sulla drammatica vicenda del conte Ugolino, presentata appunto nel canto XXXIII.

Il conte Ugolino della Gherardesca, di famiglia tradizionalmente ghibellina, nel 1275 si accordò col genero Giovanni Visconti per far trionfare a Pisa i guelfi (forse proprio per questo “tradimento” Dante lo punisce nella zona chiamata “Antenora”, II zona del cerchio IX, traditori della patria o del proprio partito). Quando la congiura fu scoperta, Ugolino fu bandito, ma rientrò l’anno dopo acquistando grande gloria e prestigio (fu anche podestà). Tuttavia nel giugno 1288 i ghibellini insorsero sotto la guida dell’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini; Ugolino fu chiuso nella Torre dei Gualandi (o della Muda) con due figli e due nipoti e, dopo alcuni mesi di prigionia, tutti e cinque furono lasciati morire di fame nel febbraio del 1289.

All’inferno, Ugolino è immerso nelle acque gelate di Cocito e divora brutalmente la testa dell’arcivescovo Ruggieri: «io vidi due ghiacciati in una buca, / sì che vidi che l’un capo all’altro al capo era cappello, / e come ‘l pan per fame si manduca, / così ‘l sovran li denti all’altro pose / là ‘ve ‘l cervel s’aggiunge con la nuca» (XXXII, 125-129).

Per parlare con Dante, Ugolino solleva la bocca “dal fiero pasto”, ripulendola orrendamente sui capelli di Ruggieri: poi rievoca la sua triste vicenda, rinnovando il suo “disperato dolor”.

Segue la narrazione della prigionia: un mattino (come sintetizza Borges) «sente i colpi del martello che inchioda l’uscio della torre. Passano un giorno e una notte, in silenzio, Ugolino, spinto dal dolore, si morde le mani; i figli credono lo faccia per fame, e gli offrono la loro carne, da lui stesso generata. Tra il quinto e il sesto giorno li vede morire ad uno ad uno. Poi resta cieco e parla coi suoi morti e piange e li tasta nel buio: poi la fame poté più del dolore».

Il punto cruciale è proprio in questi ultimi versi, infinitamente discussi: «io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti: / poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno» (XXXIII, 71-75).

L’interpretazione più logica è indubbiamente quella dell’antico commentatore Benvenuto Rambaldi da Imola: «fames prostravit eum quem tantus dolor non potuerat vincere et interficere» (“la fame sconfisse colui che un così grande dolore non aveva potuto vincere e uccidere”): Ugolino muore, come i suoi ragazzi, di fame. E come annota Borges, «lo intende così anche Geoffrey Chaucer nel rozzo riassunto dell’episodio intercalato nel ciclo di Canterbury». E tuttavia molti moderni interpreti hanno dedotto che Ugolino si sarebbe cibato della carne dei figli; e se Benedetto Croce tornò all’interpretazione tradizionale, il Bianchi disse che l’interpretazione “cannibale” era “improbabile ma non da scartare”, mentre Pietrobono trovò l’ultimo verso “deliberatamente misterioso”.

Borges analizza la questione partendo da qualche verso prima; uno dei ragazzi, Anselmuccio, vedendo Ugolino mordersi le mani per il dolore, lo invita a cibarsi delle loro carni: «Padre, assai ci fia men doglia / se tu mangi di noi: tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia» (vv. 61-63; in realtà Ugolino non era “padre” di Anselmuccio, ma nonno; il ragazzo era figlio di uno dei suoi figli).

A questo punto lo scrittore argentino pone il problema in questi termini: «Volle Dante che pensassimo che Ugolino (l’Ugolino del suo Inferno non quello della storia) mangiò la carne dei suoi figli? Io arrischierei la risposta: Dante non ha voluto che lo pensassimo, bensì che lo sospettassimo. L’incertezza è parte del suo disegno. Ugolino rode il cranio dell’arcivescovo; Ugolino sogna cani dalle zanne acuminate che lacerano i fianchi del lupo (“…e con l’agute scane / mi parea lor veder fender li fianchi”). Ugolino, spinto dal dolore, si morde le mani; Ugolino sente che i figli gli offrono inverosimilmente la loro carne; Ugolino, pronunciato l’ambiguo verso, torna a rosicchiare il cranio dell’arcivescovo. Tali atti suggeriscono o simboleggiano il fatto atroce. […] Negare o affermare il mostruoso delitto di Ugolino è meno tremendo che intravederlo. Il detto “un libro consiste nelle parole che lo compongono” corre il rischio di sembrare un assioma insipido. […] Nel tempo reale, nella storia, ogni volta che un uomo si trova di fronte a varie alternative opta per una ed elimina o perde le altre; non è così nell’ambiguo tempo dell’arte, che somiglia a quello della speranza e a quello dell’oblio. Amleto, in quel tempo, è assennato ed è pazzo. Nella tenebra della sua Torre della Fame, Ugolino divora e non divora gli amati cadaveri, e questa ondulante imprecisione, questa incertezza, è la strana materia di cui è fatto. Così, con due possibili agonie, lo sognò Dante, e così lo sogneranno le generazioni».

Riflessione profonda, come si vede: se Dante avesse voluto essere chiaro, se avesse voluto eliminare ogni ambiguità, avrebbe scelto parole diverse, univoche, incontrovertibili. Invece ha lasciato il campo aperto alle discussioni infinite, alle interpretazioni contraddittorie, al conflitto di opinioni. Così è la vera arte: apre problemi, non li risolve; semina incertezze laceranti, innesca il tarlo del pensiero. Quando Manzoni liquida in tre parole (“La sventurata rispose”) la torbida storia della relazione proibita fra la Monaca di Monza e lo “sciagurato” Egidio, affida a noi lettori il compito di integrare, di immaginare, di costruire la storia come meglio crediamo; ma in quella “sventurata” aggiunge un unico, vincolante input da rispettare: questa è una storia dolorosa.

Bisogna dunque ringraziare i grandi scrittori, come Dante, come Manzoni, come lo stesso Borges e come tantissimi altri, non solo per quello che hanno scritto, ma soprattutto per quello che ci hanno fatto immaginare, per l’integrazione che ci hanno chiamato a fare, per i meccanismi mentali e morali che hanno innescato in noi. Ecco perché ri-leggerli non è mai inutile, ecco perché si impara da loro sempre qualcosa: perché alle loro parole aggiungiamo, ogni volta, nuove riflessioni, nuovi approfondimenti e nuovi stimoli.