Continuando la riproposizione di alcuni miei post pubblicati l’anno scorso su Facebook in occasione della pandemia, ne ripropongo altri tre, tutti centrati sul momento della ripresa delle lezioni nelle scuole.

Il primo è dell’11 settembre 2020 e si intitola “La misurazione della temperatura corporea”. In vista della riapertura delle scuole (destinata poi, come sappiamo, a risultare un immenso flop a causa della micidiale “seconda ondata” dell’epidemia) il governo Conte aveva stabilito che la misurazione della temperatura corporea dei ragazzi spettasse alle famiglie e non alle scuole. Divampava su questo un acceso dibattito e molti polemizzavano contro questo discutibile “fai-da-te”. Le perplessità erano anche mie; e mi ponevo soprattutto il problema di quei contesti “difficili” in cui è già tanto che i figli siano mandati a scuola: quanti genitori avranno rispettato la prescrizione di misurare la temperatura a figli che già normalmente sono abbandonati a se stessi e lasciati/mandati per strada?

27) 11.09.20

LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Su “Repubblica” di oggi, pag. 7 è interamente dedicata al problema della misurazione della temperatura degli studenti che, secondo le indicazioni del governo, spetta alle famiglie. In proposito, viene segnalata l’insubordinazione delle regioni Piemonte e Campania che, non credendo nella fattibilità della procedura prevista dal governo, hanno stabilito che la verifica della temperatura corporea sia duplice, cioè sia a casa sia all’arrivo a scuola.

Il prof. Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, entra nel merito della questione e prende posizione chiaramente: «La misurazione della temperatura è una cosa seria, non può essere delegata a otto milioni di famiglie. C’è chi la misura sulla fronte, chi nell’orecchio, chi sulla lingua, chi sotto l’ascella e per di più con termometri diversi. E poi c’è una questione di coerenza: se si tratta di una misura decisiva per la sorveglianza epidemiologica allora deve farla lo Stato, non i singoli cittadini in un caotico fai-da-te. Oltre al fatto che la soglia per assentarsi dalle lezioni andrebbe abbassata a 37 gradi: per i ragazzi e i bambini, che si ammalano meno, fissarla a 37.5 non è adeguato».

All’obiezione del ministero e del Comitato tecnico scientifico, secondo i quali per misurare la temperatura negli istituti sarebbero serviti più spazi, più personale, più tempo all’ingresso delle scuole, Crisanti replica così: «Non diciamo sciocchezze: esistono sensori elettronici che funzionano senza l’aiuto di alcun tecnico e che misurano la temperatura in pochi istanti, come quelli installati ad esempio negli aeroporti o in molte aziende».

Che fare allora? Bisognerebbe cambiare metodo a soli tre giorni dal rientro in classe? Crisanti lo esclude: «Siamo talmente a ridosso della ripartenza che a questo punto dobbiamo adoperarci tutti affinché le scelte del governo, con le correzioni già introdotte dalle singole Regioni nei giorni scorsi, siano un successo… Ora è comune interesse fare il necessario per far andare tutto bene».

Quando ero ragazzo io, in caso di sospetta febbre la temperatura veniva misurata con gli antidiluviani termometri a mercurio; il termometro era composto da un tubo di vetro chiuso contenente mercurio e la variazione di temperatura provocava una variazione di volume del mercurio, che era visualizzata su una scala graduata posta sul tubo di vetro. Il “paziente” doveva essere paziente nel vero senso della parola, poiché occorrevano 8-10 minuti prima di conoscere il responso; si teneva il termometro sotto l’ascella (o, nel caso dei bambini, da altre parti…) e si aspettava. Alla fine il termometro veniva vigorosamente scrollato per fare ridiscendere la temperatura.

Come è noto, i termometri al mercurio sono stati messi al bando nel 2009 a causa della tossicità del mercurio (guarda un po’ quanti di noi sono stati “intossicati” da queste antidiluviane misurazioni…).

Oggi l’emergenza Covid ha fatto proliferare i termometri che io rozzamente chiamo “tipo pistola”, che vengono puntati alla tempia del “misurando” all’ingresso dei locali pubblici; e ho il sospetto che spesso (specie nei ristoranti e nelle pizzerie) siano tarati al ribasso, perché le temperature rilevate sono in genere bassissime (a me è stato diagnosticato un 35°4 che mi ha fatto temere di essere già passato a miglior vita…). A

mmettendo tuttavia che siano attendibili, questi sensori elettronici, come notava il prof. Crisanti, risultano semplici da usare, non richiedono particolari conoscenze tecniche e danno l’esito in un attimo; e come sono stati installati negli aeroporti, nelle aziende, nei locali di ritrovo, così avrebbero potuto trovare diritto di cittadinanza nelle scuole; si sarebbe potuto delegare un docente (ormai fanno di tutto) o un collaboratore scolastico a monitorare tutti gli alunni all’ingresso a scuola. Ma così non è stato: il governo crede “nella responsabilità genitoriale” e ha voluto evitare “un insostenibile aggravio organizzativo”.

Ora, delegare alla famiglia la misurazione della temperatura corporea è effettivamente una prova di fiducia che riscuoterà l’adesione di tantissimi genitori responsabili. Ma quanti sono in Italia, soprattutto in quei contesti più problematici dove la dispersione scolastica è altissima, i genitori che non si preoccupano affatto se i figli vanno a scuola?

Immaginiamo una famiglia numerosa, indigente, con mille problemi di sopravvivenza quotidiana; immaginiamo il padre che esce di casa presto per inventarsi un lavoro che non esiste, una madre che è impegnata con bambini piccoli; immaginiamo realtà ancora peggiori, dove i minori sono già buttati nella strada proprio dai genitori, per vivere di espedienti e di improvvisazione. Chi penserà, in contesti del genere, a misurare la temperatura ai ragazzi che vanno a scuola, ammesso che a scuola siano mandati?

Ma anche nei contesti “privilegiati”, siamo sicuri che tutti i genitori rispetteranno la richiesta del governo? O diranno al figlio, specie se grandicello, di procedere a un “fai-da-te” che sarà l’anticamera del “non fare”?

Perplessità credo legittime, che sono un ulteriore elemento di confusione alla vigilia di un ritorno a scuola che continua a risultare quanto meno problematico a tutti i livelli (locali, spazi, personale, alternanza DAD/non DAD, classi divise in due, banchi divisi in due, molti cervelli divisi in due…). E mentre il Covid, smentendo un noto tormentone estivo, fa capire che ancora “c’è” eccome, lo Stato non è in grado nemmeno di misurare la temperatura ai ragazzi che vanno a scuola e delega le famiglie a fare quello che non riesce a fare. Ma non è una novità, perché innumerevoli volte docenti, personale amministrativo, studenti e genitori hanno dovuto fornire di propria tasca e di propria iniziativa arredi, materiali e supporti che lo Stato non ha saputo, potuto e voluto distribuire.

Augurando buon lavoro a tutti i lavoratori della scuola, a tutte le studentesse e agli studenti, che da lunedì scendono in campo in questo contesto per lo meno problematico, posso solo confidare che – come sempre è successo – siano loro, con la loro serietà, la loro disponibilità e la loro pazienza, a salvare una barca altrimenti destinata ad affondare.

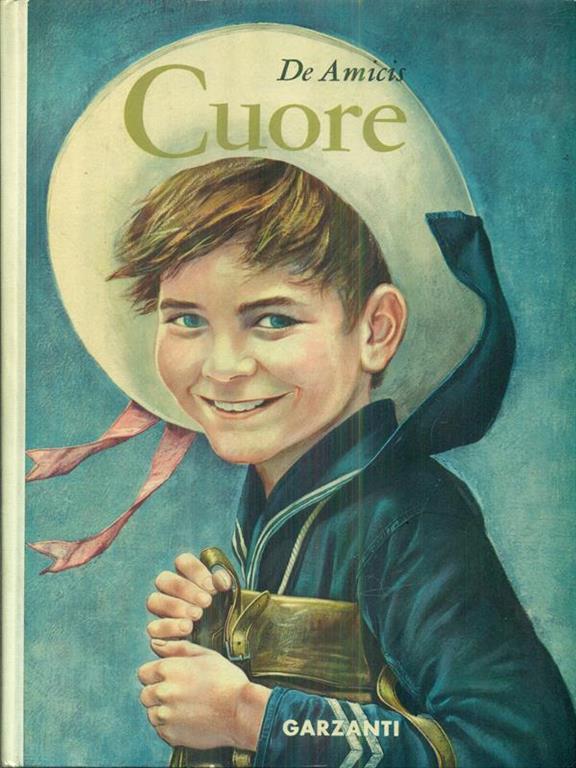

Il secondo post risale al 14 settembre 2020. In occasione del primo giorno di scuola, mi era venuto in mente di riprendere le pagine iniziali del “Cuore” di Edmondo De Amicis, trasferendole ai tempi del Covid. Eccone il risultato.

28) 14.09.20

EDMONDO DE AMICIS – IL CUORE 2 / AI TEMPI DEL COVID

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA.

14, lunedì.

Oggi primo giorno di scuola. Sono passati come un sogno quei tre mesi di vacanza seguiti ai quattro mesi di didattica a distanza! Mia madre mi ha portato questa mattina a scuola: io pensavo alle vacanze e andavo di mala voglia.

Tutte le strade brulicavano di ragazzi, che si riversavano giù dai mezzi pubblici carichi all’80% o dalle auto dei genitori che avevano creato un ingorgo inestricabile. Davanti alla scuola s’accalcava molta gente (nonostante il divieto di assembramenti) e bidelli, docenti e anche alcuni vigili facevano fatica a tenere sgombro l’ingresso. Vicino alla porta, mi sentii chiamare; era il mio professore di seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?» Io lo sapevo bene; eppure quelle parole mi hanno fatto male.

Entrammo in ordine, seguendo i percorsi indicati dalle frecce colorate. C’era folla, i docenti andavano e venivano, tutti con la mascherina, concitati e preoccupati ma pronti a cominciare. Si vedevano i segni e i frutti dell’intenso lavoro preparatorio: secchi di vernice, vecchi banchi ammassati in deposito, gel per le mani, mascherine, guanti monouso, segnali e avvisi ovunque, regole affisse ai muri, biblioteche e sale professori trasformate in aule improvvisate.

La mia prof del primo anno mi salutò dalla porta della sua classe e mi disse: «Enrico, tu vai al piano di sopra, quest’anno; non ti vedrò più passare!» e mi guardò con tristezza.

Il Dirigente Scolastico aveva intorno un crocchio di mamme affannate e poco distanziate, perché a loro volte temevano che il distanziamento non fosse rispettato; mi parve che il Preside avesse i capelli un poco più bianchi che l’anno passato (per forza, solo la Azzolina ha tempo di curare il suo look…). Trovai dei ragazzi cresciuti e ingrassati (grazie anche ai lunghi bivacchi casalinghi al tempo del lockdown).

Al pianterreno c’erano dei bambini delle scuole medie che non volevano entrare nella classe e s’impuntavano come somarelli; sarebbe stato necessario tirarli dentro a forza, ma i contatti fisici sono impossibili, sicché ci si limitava a rimproverarli e a cercare di convincerli a entrare in classe; alcuni però, appena entrati, scappavano dai banchi (monoposto o biposto che fossero); altri, al veder andar via le mamme, si mettevano a piangere, e queste dovevano tornare indietro a consolarli. Le prof si disperavano, ma una corpulenta madre priva di maschera strillò con tutto il fiato che aveva: “Non ce n’è Coviddi!”

Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della prof. Delcati; io dal prof. Perboni, su al primo piano. Alle otto eravamo tutti in classe: trentadue in tutto, di cui sedici presenti e sedici collegati in DAD da casa; ho ritrovato appena un terzo dei miei compagni della seconda, fra i quali Derossi, quello che ha sempre 10 in tutte le materie (prototipo del secchione, ma chissà perché simpatico a tutti); un certo Franti rivolgeva a tutto e a tutti occhiatacce minacciose: sicuramente creerà non pochi problemi, anche perché fa dei sorrisi da infame, che sembrano ghigni. Sarà che io sono un po’ prevenuto contro i ragazzi difficili, molto più di quanto lo siano tanti dei nostri prof…

Mi sembrava così piccola e triste la scuola, pensando al mare e alle montagne, alla movida scatenata delle sere d’estate, al dolce e prolungato far niente! Anche ripensavo al mio prof di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno (infatti gli ballavamo di sopra impunemente), e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati.

Il nostro nuovo prof invece è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi, e ha una ruga diritta sulla fronte; ha la voce grossa, e ci guarda tutti fisso, l’un dopo l’altro, come per leggerci dentro; e non ride mai. Io dicevo tra me: «Ecco il primo giorno. Ancora nove mesi, Covid permettendo… Quanti lavori, quante interrogazioni, quante verifiche, quanta DAD, quanti collegamenti al computer, quante fatiche!».

Tutto sommato tornai a casa contento. Ma non ho più il mio prof con quel sorriso buono e allegro, e non mi par più bella come prima la scuola.

Martedì 15

Anche il mio nuovo prof mi piace, dopo questa mattina. Durante l’entrata, mentre egli era già seduto al suo posto, s’affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi alunni dell’anno scorso, per salutarlo; passavano coperti dalle mascherine e lo salutavano: «Buongiorno, professor Perboni»; alcuni entravano, lo salutavano a distanza e scappavano. Si vedeva che gli volevano bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva: «Buon giorno», stringeva le mani che gli porgevano; ma non guardava nessuno, ad ogni saluto rimaneva serio, con la sua ruga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia, e invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse.

Poi guardava noi, l’uno dopo l’altro, attento. Iniziò la lezione tenendo il pc sulla cattedra per rivolgersi anche alla metà classe che a turno sta a casa. Improvvisamente vide un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, si interruppe e gli domandò che cos’aveva; gli chiese se a casa gli avessero misurato la temperatura e cominciò a pensare alle procedure di emergenza da attivare…

In quel mentre, un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare il buffone. Il prof si voltò tutt’a un tratto; il ragazzo sedette d’un colpo, e restò lì, col capo basso, ad aspettare il castigo. Il professore lo guardò e gli disse evangelicamente: «Non lo fare più». Nient’altro. Tornò al tavolino e finì la lezione.

Poi ci guardò un momento in silenzio e disse adagio adagio, con la sua voce grossa, ma buona: «Sentite. Abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l’anno scorso: mi è morta quest’anno per il Covid. Son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo, non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figli. Io vi voglio bene, bisogna che vogliate bene a me. Non voglio punire nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore; la nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazione. Non vi domando una promessa a parole; son certo che, nel vostro cuore, m’avete già detto di sì. E vi ringrazio». Beh, devo dire che queste parole ci colpirono molto: parole all’antica, direi, di quelle che si potevano dire ai ragazzi due secoli fa… Ma tutto sommato se ai ragazzi sai parlare, i ragazzi di ogni epoca ti capiscono e ti vogliono bene…

In quel punto entrò il bidello a segnalare la fine (la campanella chissà perché oggi non funzionava). Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. Il ragazzo che s’era rizzato sul banco s’accostò al professore e gli disse con voce tremante: «Professore, mi perdoni». Il professore non poté dargli la mano, né gli diede il saluto col gomito (dicono che sia pure da evitare), ma lo salutò con un cenno rassicurante e gli disse: «Tranquillo».

L’ultimo post che rileggiamo oggi è del 15 settembre 2020. Si intitola “Il metodo cubano”, con riferimento a una disposizione diversa dei ragazzi, ad L, nei banchi biposto (nell’attesa che si compisse la “beata speranza” dell’arrivo dei banchi monoposto per tutti); si analizzava poi la realtà difficilissima della “ripartenza” nelle scuole. E tuttavia era difficile immaginare che ben presto la recrudescenza violenta del virus avrebbe vanificato il tanto lavoro che in quel momento si faceva nelle scuole italiane.

29) 15.09.20

IL METODO CUBANO

“Riapriremo le scuole in piena sicurezza”, “Stiamo attuando uno sforzo senza precedenti per garantire a tutti un sereno ritorno a scuola”, “La scuola è al centro delle preoccupazioni di questo governo”, “Il 14 settembre sarà garantito il ritorno in classe”.

Slogan rassicuranti del genere sono stati ripetuti anche troppe volte in questi giorni, in nome del principio (sempre più dilagante) per cui non occorre risolvere i problemi ma basta “comunicare” che si stanno risolvendo e diffondere la notizia (non basata su dati reali e oggettivi) che il problema è risolto.

Si potrebbero fare diversi esempi in proposito.

1) Si è detto e ridetto che l’inizio dell’anno scolastico sarebbe immancabilmente avvenuto il 14 settembre (data pervicacemente voluta quando più di un elemento logico invitava a un rinvio di 7-15 giorni); ebbene, ieri in Sicilia a riaprire è stato appena il 20% delle scuole, per lo più istituti superiori, che hanno fatto solo 2-3 ore di lezione (per di più in genere con il mantenimento prudenziale della didattica a distanza per almeno metà degli alunni);

2) si era detto che non sarebbero mancati i docenti: e invece il numero di maestri e professori tuttora mancanti è enorme (scrive oggi “Repubblica” che “resta valida la stima di 250.000 cattedre di ruolo da sostituire con supplenti”), soprattutto al Nord Italia;

3) i test sierologici per i docenti sono stati un flop colossale: in Sicilia l’assessore alla salute Ruggero Razza ha constatato i disguidi clamorosi che si sono verificati; sul “Giornale di Sicilia” di oggi dichiara che “Le nostre Asp hanno dovuto approntare un servizio che non toccava a loro per poter sopperire al rifiuto di alcuni medici di fare i test ai docenti” e, come commenta l’articolista, “non lo dice esplicitamente ma ritiene che il piano, varato a Roma, dei test sierologici affidati ai medici di famiglia fosse sbagliato fin dall’inizio”; e non a caso la Regione Sicilia sta intraprendendo un piano B che introduca a scuola i test rapidi, che in pochi minuti danno l’esito evitando procedure di isolamento e panico in classe.

Si potrebbero aggiungere altre palesi inadempienze, ma ne aggiungo una sola, la più clamorosa di tutte.

Ieri ha destato scalpore la foto dei bambini di una scuola elementare di Genova (IC Castelletto) inginocchiati a terra per scrivere; forse, come dice il Dirigente Scolastico, è stata “gonfiata” dai social una scena di socializzazione spiritosa (la chiamiamo così?) organizzata dall’insegnante; ma è un dato di fatto che, alla faccia delle promesse, delle assicurazioni, degli impegni, su 2,4 milioni di banchi monoposto che dovevano arrivare ne sono in realtà arrivati solo 200.000 e in Sicilia (udite, udite!) solo cento.

Da qui il solito disperato “fai da te” delle scuole e l’adozione del “metodo cubano”: sui vecchi banchi biposto un ragazzo si mette sul lato lungo e l’altro sul lato corto; come scrive “Repubblica”, “stile castrista per riaprire le scuole a l’Avana senza soldi”.

E mentre l’impagabile e imperturbabile ministra Azzolina, a nome del governo e in particolare del suo efficientissimo (a parole) Movimento degli zainetti, sposta ancora in avanti la data dell’entrata a regime (“entro il 24 avremo tutti i supplenti in cattedra”, segnatevi questa promessa e ricordatela…), i banchi fantomatici che chissà quali industrie di chissà quale parte d’Italia con chissà quali fondi stanno costruendo o devono costruire, questi banchi fantomatici non arrivano, non ci sono, assumono i contorni di un miraggio irrealizzabile.

E allora ci si arrangia con il metodo cubano, che peraltro garantisce il risultato fino a un certo punto (provate a lasciare i 14-15 banchi tradizionali in una classe, metteteli a L e vedete quanti posti con distanziamento di un metro riuscite a ricavare).

Così va il mondo. O meglio, così andava ai tempi del coronavirus. In attesa di tempi migliori.