RUTILIO NAMAZIANO E IL TRAMONTO DELL’ANTICA ROMA

In una fredda mattina di novembre dell’anno 416 o 417 d.C. Claudio Rutilio Namaziano, ricco aristocratico e latifondista pagano, importante uomo politico e poeta, si imbarcò a Ostia, allora “Portus Augusti”, per tornare nella sua patria, la Gallia.

Intraprendeva così un vero e proprio “nòstos”, un “ritorno”, che raccontò in un resoconto di viaggio, un poemetto in distici elegiaci, intitolato appunto “De reditu suo” (“Il ritorno”); quest’opera, l’unica sua giunta a noi, benché incompleta (si interrompe al v. II 68, con l’arrivo del poeta a Luni), fa di lui l’ultimo autore del mondo letterario latino e pagano.

Il “De reditu” rientrava nel genere poetico della descrizione di viaggi (il cosiddetto genere “odeporico”), che risaliva a Lucilio (“Iter Siculum”) e Orazio (“Iter Brundisinum”, Satira I 5) e si ricollegava alla più recente “Mosella” di Ausonio (IV sec. d.C.).

Rutilio Namaziano era nato a Tolosa, nella Gallia Narbonense, non sappiamo quanti anni prima (forse intorno al 370); benché pagano, aveva percorso una brillante carriera di funzionario imperiale alla corte cristiana di Onorio, figlio di Teodosio I: raggiunse infatti la carica di “magister officiorum” nel 412 d.C. (una sorta di supervisore della burocrazia statale) e quella di “praefectus Urbi” (prefetto di Roma) nel 413-414. Tutto ciò a pochi anni di distanza dal terribile sacco della città eterna operato dai Goti di Alarico (agosto 410).

Ora, dunque, Rutilio Namaziano intendeva fare ritorno nei suoi possedimenti in Gallia, devastata a sua volta dall’invasione dei Vandali.

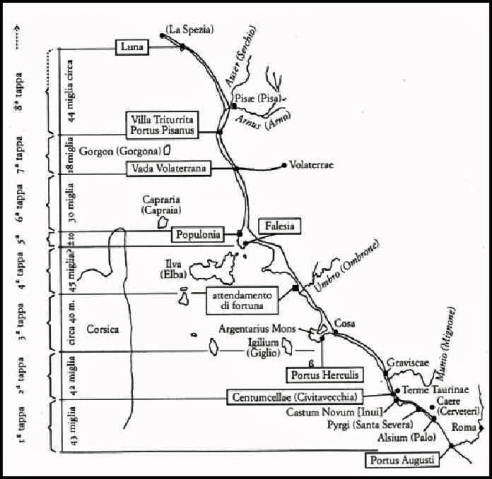

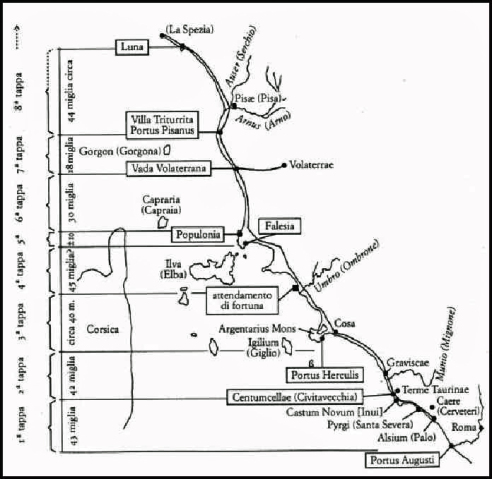

Era ormai impossibile viaggiare per via di terra: la via Aurelia e le altre strade consolari, dopo l’invasione dei barbari, erano danneggiate e impercorribili, soprattutto a causa del crollo dei ponti (cfr. “De reditu suo”, I 37-42); dovette dunque partire per mare, fra l’altro evitando di spingersi al largo (i mari, decaduto il controllo romano, non erano più sicuri) e percorrendo un curioso itinerario lungo la costa tirrenica, una sorta di antico “periplo” a poca distanza dalla terraferma.

Come scrive Italo Lana, “il filo conduttore del poemetto è costituito dalla consapevolezza della rovina che in ogni senso incombe sull’impero. Rovina materiale: le sue città sono state distrutte e ora giacciono in rovina, spopolate. Rovina morale: i migliori fuggono e si chiudono nelle loro grandi ‘villae’ lontane dalla città, lontane dalle vie percorse dai barbari invasori, o, peggio ancora, fuggono la vita civile e si fanno monaci, sottraendosi ai compiti della difesa”.

Il mondo antico era in disfacimento.

Il viaggio ha inizio: dal mare Rutilio vede borghi devastati, miseri resti di cittadine un tempo floride e splendenti, macerie e rovine ovunque.

In particolare, l’antica città etrusca di Cosa (presso l’attuale Orbetello) gli appare completamente abbandonata, una vera città fantasma: e la cosa più triste è “la causa ridicola della sua rovina”: “si dice che un tempo i suoi abitanti siano stati costretti ad andarsene, ad abbandonare i loro lari perché infestati dai topi” (I 289-290; uso qui la traduzione di Italo Lana); la bizzarra causa dell’abbandono riportata da Rutilio è verosimile: la città di Cosa nel III secolo era occupata da vasti granai e magazzini, presumibilmente e progressivamente abbandonati, sicché non va esclusa un’invasione massiccia di roditori…

Le tappe successive, all’isola del Giglio (che aveva accolto molti profughi romani) e a Populonia (antico porto etrusco e centro di lavorazione del ferro dell’Elba) intristiscono sempre più il viaggiatore, che prorompe in uno sfogo appassionato: “Non si possono più riconoscere i monumenti dell’età passata: le grandi mura sono state distrutte dal tempo che tutto divora. Restano solo tracce dei bastioni, che pur qua e là s’ergono in piedi: le case giacciono sepolte sotto i ruderi che si spargono dappertutto. Non sdegniamoci che i corpi mortali giungano a morte: noi vediamo per esempio che le città possono morire (“Non indignemur mortalia corpora solvi: / cernimus exemplis oppida posse mori”)” (I 393-398).

Lo sdegno assale Rutilio, ex funzionario dell’impero e figlio di quel Lacanio che aveva ricoperto incarichi importanti (era forse stato anche prefetto del pretorio): impreca dunque, con forte spirito di casta, contro gli Ebrei (definiti “gens obscaena” e “propudiosa”, “popolo osceno e svergognato”), contro i monaci, ad es. quelli dell’isola Capraia (accusati di disfattismo e ignavia, considerati pazzi, assimilati a cadaveri, giudicati sporchi e autolesionisti), contro lo stesso imperatore (assente e inetto).

Per Rutilio c’è anche un colpevole eccellente: è Flavio Stilicone, di origine vandala e filocristiano, console dell’Impero romano d’Occidente e “magister militum” dell’esercito romano; il poeta lo considera un traditore, colui che aveva spalancato ai barbari di Alarico e Ataulfo le porte dell’Impero d’occidente.

Da tutto questo livore, da questa delusione, da questa rabbia del leale funzionario statale deriva anche lo sfogo più celebre di questo poemetto, che diventa un vero e proprio epitafio, una sorta di elogio funebre della grande Roma, la città che aveva dominato il mondo e che appare ormai in ginocchio, miseramente agonizzante: “Fecisti patriam diversis gentibus unam: / profuit iniustis te dominante capi. / Dumque offers victis proprii consortia iuris, / urbem fecisti quod prius orbis erat” (“Tu facesti una sola patria delle genti più diverse, fu un beneficio per gli incivili cadere sotto il tuo dominio. E offrendo ai vinti la partecipazione al tuo diritto, facesti città ciò che prima era mondo”, I 63-66).

Come scrive Francesco Della Corte, “più che un addio a Roma, è l’addio a tutta la classicità che muore”.

L’estremo saluto di Rutilio, tenacemente arroccato nel suo “disperato conservatorismo” (come lo definisce Luciano Perelli), diventa l’omaggio più incondizionato: “tutte le stelle, che si muovono in eterno, non videro mai un impero più bello” (“Omnia perpetuos quae servant sidera motus, / nullum viderunt pulchrius imperium”, I 81-82).

E tuttavia, volendosi ancora illudere e non riuscendo a rassegnarsi a una svolta epocale così estrema, Rutilio commemora ancora i monumenti e i templi di Roma, i suoi acquedotti e le terme, gli splendidi giardini: ed esorta la città a non rassegnarsi, ad avere ancora fiducia nella sua eternità: “I tempi che ti restano da vivere non sono sottoposti ad alcun limite, finché sussisterà la terra, finché il cielo porterà gli astri. A te ridà forza ciò che porta alla rovina gli altri regni, la legge della risurrezione consiste nel poter crescere nonostante le sventure (“Illud te repărat quod cetera regna resolvit: / ordo renascendi est crescere posse malis”, I 137-140).

Con questo utopistico augurio, Rutilio si oppone alla tesi di Agostino (che nel “De civitate Dei” aveva preannunciato la fine di Roma e delle sue divinità “false e bugiarde”) e si ricollega idealmente alle celebri parole del “Carmen saeculare” di Orazio (17 a.C.): “Alme Sol, curru nitido diem qui / promis et celas aliusque et idem / nasceris, possis nihil urbe Roma / visere maius” (“O Sole che dai la vita, che con il carro lucente / mostri e celi il giorno, e diverso e sempre uguale / risorgi, possa tu non vedere mai nulla / più grande di Roma”, vv. 9-12).

Come proseguì e come si concluse il viaggio di Rutilio verso la sua Gallia? Possiamo solo congetturare che egli sia felicemente (anche se lentamente) giunto a destinazione e che in patria si sia dedicato in seguito alla redazione definitiva del poemetto, basandosi sui suoi appunti e sempre ispirato da una potente nostalgia.

Poi arrivò l’oblio nel Medioevo: il “De reditu suo”, vittima del naufragio medievale, fu riscoperto soltanto nel 1493 presso il monastero di San Colombano a Bobbio; la sua “editio princeps”, ad opera di Giovan Battista Pio, fu pubblicata nel 1520. In epoca rinascimentale, allorché “riviveva” la cultura classica, questa opera malinconica ma al tempo stesso così impregnata di ammirazione per Roma dovette colpire non poco l’animo degli studiosi moderni.

P.S. n. 1 – Risale al 1973 la scoperta, da parte della paleografa Mirella Ferrari, di un ulteriore breve frammento del “De reditu” che descrive la continuazione del viaggio fino ad Albenga, sul litorale ligure. La rinnovata fortuna del “De reditu” negli ultimi 30 anni fu dovuta però soprattutto all’edizione critica pubblicata da Alessandro Fo nel 1992, che fu spunto per ulteriori ricerche, opere di narrativa e trasposizioni cinematografiche e teatrali (ad es. il film “De Reditu – Il ritorno” di Claudio Bondì, 2004).

P.S. n. 2 – Nella primavera del 2020, in pieno lockdown a causa della pandemia, è stato pubblicato il volumetto “Sulle tracce di Rutilio Namaziano. Il ‘De Reditu’ fra storia, archeologia e attualità” a cura dell’archeologa e docente universitaria Maria Grazia Celuzza. In effetti “non poteva essere pubblicata opera più adeguata alle contingenze: il tema del viaggio in un periodo in cui non potevamo (possiamo) muoverci da casa; il tema della decadenza dei tempi; il tema dell’attaccamento ai valori atavici della tradizione e dei buoni costumi; l’importanza dell’amicizia” (cfr. https://generazionediarcheologi.com).

P. S. n. 3 – A un Rutilio, identificabile con il nostro, fu dedicata intorno al 415, da un poeta anonimo, la commedia “Querolus sive Aulularia” (“Il brontolone – La commedia della pentola”), rifacimento dell’“Aulularia” di Plauto e frutto di una nuova cultura gallo-romana che, pur ancora attaccata alle tradizioni romane, cominciava a percorrere un nuovo cammino culturale.

L’opera viene esaminata in modo chiaro ed esauriente. Il riferimento ai tempi moderni rende ancora più interessante e stimolante l’articolo, dimostrando come i semi della cultura latina (anche l’ultima e meno nota) abbiano continuato a dare frutti consentendo lo sviluppo del legame passato-presente, elemento imprescindibile per la nostra civiltà.

Bravissimo