Giuseppe Pintacuda era nato a Bagheria il 12 dicembre 1897; fu però “rivelato” il 6 gennaio 1898 “per rubare un anno al Re”, cioè per ritardare di un anno la chiamata al servizio militare. Alla data di nascita allude suo nipote Paolo Pintacuda, oggi affermato scrittore e sceneggiatore cinematografico, nel suo bel romanzo “Jacu”, in cui il protagonista viene fatto nascere, per l’appunto il 12 dicembre (sia pure due anni dopo).

Il padre di “Peppinieddu” (d’ora in avanti lo chiamerò così perché tutti lo chiamarono sempre così) si chiamava Nicolò ed era fratello di mio nonno Salvatore; dunque lui e mio padre erano cugini di primo grado; sua madre era Maria Manfrè.

Peppinieddu a Bagheria fu un vero “personaggio”, ben noto a tutti e a tutti gradito per la sua personalità estroversa e genialoide.

Grazie a mia cugina Giovanna e a Mimmo Sciortino (mio lontano parente e preziosa memoria storica di Bagheria) ho recuperato altre notizie su di lui; eccone una sintesi.

Peppinieddu ebbe sempre problemi economici: una volta, quando era già avanti negli anni, disse a Mimmo Sciortino: “Tu, caru Minicu, haj a sapiri ca io nascivu ‘u durici dicembri e già l’indomani ‘un truvavu pani, picchì i furnara un ‘nni facievanu picchì era Santa Lucia” (“Caro Domenico, devi sapere che io sono nato il 12 dicembre e già l’indomani non trovai pane, perché i fornai non ne facevano perché era Santa Lucia”), con riferimento all’uso palermitano di non mangiare pane e pasta per Santa Lucia.

In genere, lui stesso sbandierava gli stenti sempre sostenuti per portare avanti la sua vita, quella della moglie e dei suoi cinque figli. Fra questi figli vi fu Mimmo, padre di Paolo, bravissimo fotografo noto a livello nazionale e ispiratore della figura di Alfredo in “Nuovo Cinema Paradiso” di Peppuccio Tornatore.

Peppinieddu, per fronteggiare le costanti difficoltà economiche, si industriava come poteva: fece anche (non si sa come) il maestro di scuola, sia pure con uno spirito alquanto goliardico, come dimostra un gustoso aneddoto. Una volta, in classe, assegnò ai ragazzini un esercizio chiedendo di scrivere 10 nomi di frutti; un ragazzino a un certo punto gli domandò: “Prufissù, comu si rici sbieggia in italianu?” (alludendo alla “sbergia”, un innesto di pesca e albicocca chiamato “nocepesca”); il maestro però non sapeva nemmeno lui la risposta, per cui gli chiese: “Quantu ‘nn ‘a scrittu?” (“Quanti ne hai scritto?”). Risposta: “Novi”. Conclusione magnanima del maestro: “Va be ci’ abbàstanu”.

Peppinieddu, abilissimo nell’arte di arrangiarsi, aveva una spiccata abilità artistica: negli anni Venti, con mio zio Nino, costruì quasi ogni anno il palco in piazza Madrice per la festa di San Giuseppe (allego una foto degli addobbi del 1926).

Lo incaricarono anche di costruire, agli incroci di importanti vie (ad es. quello tra corso Butera, via Fumagalli, via Pittalà, via Scaduto e via Sen. Durante), degli altari con pomposi baldacchini in occasione della festività del Corpus Domini; presso questi altari faceva sosta la processione per le preghiere e per la benedizione.

Durante la seconda guerra mondiale, qualche bomba aveva fatto cadere dall’architrave della chiesa Madrice di Bagheria, sul lato sinistro, i due acroteri (grandi sculture in tufo a forma di vasi con fiammella); nel 1954, in occasione della sopraelevazione del campanile, Pintacuda fu incaricato di rifare i due pezzi mancanti. Iniziò i lavori in un magazzino dietro la chiesa utilizzando, tra gli altri attrezzi, un grosso compasso in legno prestatogli dal padre di Mimmo Sciortino, Tommaso (mastro Masi), che lo usava per misurare le ruote dei carretti e che aveva la bottega all’angolo della stessa strada. Il risultato finale fu perfetto: i due acroteri furono rifatti e rimontati al loro posto.

Peppinieddu era però soprattutto un bravissimo poeta dialettale: in diverse riviste bagheresi furono pubblicate alcune sue poesie d’occasione, che dimostrano la sua vena lirica, la sua ironia e la sua versatile fantasia. Per lui però la poesia era uno sfogo, un diversivo dalle difficoltà della vita, un passatempo; non volle e non poté pubblicare le sue creazioni, che rimasero però nella memoria di molti bagheresi per la loro orecchiabilità e per la straordinaria ricchezza del dialetto “baarioto” in esse impiegato.

Tuttavia “carmina non dant panem” e Peppinieddu versò sempre in pessime condizioni economiche, tanto che mia cugina Giovanna ricorda quest’altro aneddoto. Una volta, durante un funerale cui assisteva con suo cugino Nino (padre di Giovanna), Peppinieddu facendo la faccia addolorata chiese a Nino: “Si muoru m’a fai a ghirlanda?” (“Se muoio, me la fai la ghirlanda di fiori?”). Risposta: “’Nca certu”. Replica di Peppinieddu: “Allura dammi uora i piccioli d’a ghirlanda e po’ quannu muoru ‘un mi la fai cchiù” (“Allora dammi ora i soldi della ghirlanda e poi quando muoio non me ne fai più”).

Io ricordo benissimo Peppinieddu: quando venivamo a Bagheria per le vacanze estive o natalizie, mio padre ed io lo incontravamo spesso in corso Umberto, in genere davanti alla “carnezzeria” di Luigi Zarcone; era bassino, rugosissimo, dotato di una voce cavernosa e spiritosissimo. In un filmino degli anni ’60 mio padre lo riprese in una sorta di scenetta improvvisata con il macellaio Zarcone, cui Peppinieddu contestava (per finta e con gesti plateali) la bontà della merce venduta.

Peppinieddu morì il 16 giugno 1972.

Intorno al 1960 Pietro Maggiore, marito di mia cugina Giovanna, volle riadattare e musicare una bellissima poesia di “Peppinieddu”, intitolata “Vinnigna ricca” (“Vendemmia ricca”). Ho trovato una registrazione (fatta allora da mio padre con il suo registratore Geloso) in cui Pietro, con la sua bella e potente voce tenorile, eseguiva la lirica, divenuta a tutti gli effetti un’orecchiabile e trascinante canzone; al piano era accompagnato da mio padre.

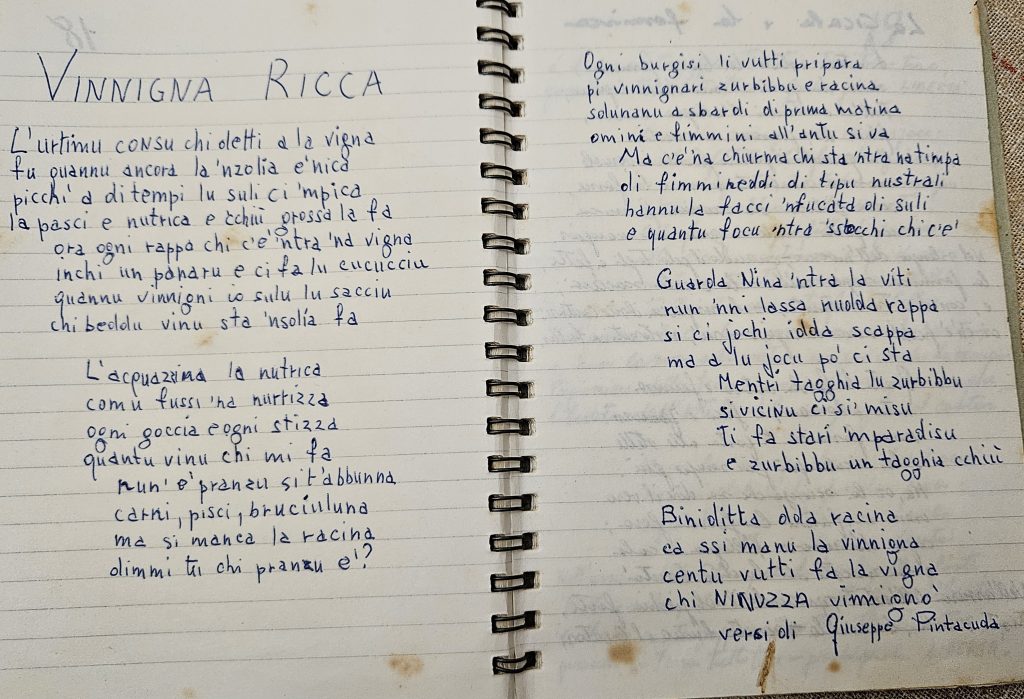

Ho trovato poi, grazie a Pierantonio, secondogenito di Pietro e Giovanna, un testo autografo di Pietro che riproduce il testo della poesia.

Voglio riproporlo qui, facendolo precedere da una breve introduzione e seguire da un mio tentativo di traduzione e dall’audio di cui parlavo prima.

“VINNIGNA RICCA”

La poesia di Peppinieddu, che si compone di nove quartine di ottonari, descrive la vendemmia dell’uva “insolia” o “inzolia”: si tratta di un vitigno antichissimo, ritenuto da alcuni il più antico vitigno autoctono siciliano, che poi, grazie alle navi mercantili greche, si sarebbe diffuso in altre regioni italiane; altri (meno probabilmente) pensano a un vitigno originario della Francia, importato in Sicilia dai Normanni quando occuparono l’isola. La Sicilia resta in ogni caso la terra d’elezione di questo vitigno, presente soprattutto nelle zone occidentali dell’isola, nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani, ove da quest’uva provengono due celebri vini siciliani, il Bianco d’Alcamo e il Marsala.

All’inizio della poesia, il proprietario di una ricca vigna la osserva compiaciuto, ricordando il momento in cui le aveva dato “l’urtimu conzu”, cioè l’ultimo “tocco” sapiente, fatto “quannu ancora la ‘nsolia era nica”, quando l’“insòlia” era piccolissima, nel pieno dell’estate, con il sole che vi batteva forte (“a ddi tempi lu suli ci ‘mpica”), nutrendola e facendola crescere.

Ora, nel periodo della vendemmia, ogni grappolo della vigna è così ricco e abbondante da riempire un paniere; anzi, “ci fa lu cucùcciu”, che è “la colmatura”, cioè “quella parte di ciò ch’empie il vaso, la quale rimane sopra la bocca di esso” (Mortillaro). E solo lui, il padrone della vigna, sa bene che bel vino verrà fuori da questa “’nsolia”, nutrita dalla rugiada “comu fussi ‘na nurrizza”, come se fosse la sua balia.

Del resto, non è un vero pranzo quello in cui alla fine manca l’uva: “Nun è pranzu si t’abbunna / carni, pisci, bruciuluna; / ma si manca la racìna / dimmi tu chi pranzu è”.

Le quartine successive ci trasportano nel bel mezzo della vendemmia: ogni “burgisi” prepara le botti per la vendemmia; intanto, “sdùnanu a sbardi di prima matina / omini e fimmini, all’antu si va”.

Il dialetto si fa qui ostico, diventa una lingua vera e propria, lontana da ogni somiglianza con la lingua italiana e ricca di termini tecnici precisi. Anzitutto, “sdunanu a sbardi di prima matina” significa “corrono a frotte di prima mattina”: il verbo “sdunari” equivale per Traina a “sdari”, che a sua volta vuol dire “correr a tutta lena”; quanto all’espressione “a sbardi” ha valore quasi avverbiale, indicando un movimento “a frotte”, anzi propriamente “a stormi” (detto di uccelli). In gruppo, dunque, uomini e donne vanno “all’antu”, cioè “al posto di lavoro”; per la precisione, viene chiamato “antu” dai contadini “il luogo ove riposano in conversazione a mezzo il lavoro diurno” (Mortillaro).

Tuttavia, in mezzo a questa folla di gente, c’è “’na chiurma”, cioè una moltitudine (cfr. “ciurma”) che se ne sta su una collinetta (“ddà supra ‘nna timpa”): sono delle ragazze “tipicamente nostrane”, con il viso abbronzato e il fuoco negli occhi (“hannu la facci ‘nfucata di suli / e quantu focu ‘ntra ‘st’ occhi chi c’è!”).

Fra di loro c’è Nina, che alterna una dedizione “professionale” alla vendemmia, cogliendo grappolo su grappolo (“Guarda Nina ‘ntra la viti, / nun ‘nni lassa nudda rappa”, “Guarda Nina nella vite, / non ne lascia nessun grappolo”), alla disponibilità generosa alle schermaglie amorose (“si ci jochi idda scappa, / ma a lo jocu po’ ci sta”, “se ci giochi, lei scappa, / ma poi al gioco ci sta”).

E dunque, mentre lei taglia lo zibibbo, se hai la fortuna di starle accanto, “ti fa stari ‘n paradisu”; ne risente, ovviamente, il lavoro, che viene interrotto (“zurbibbu ‘un tagghia cchiù”); ma, da sempre, le vendemmie sono state associate (e non solo dai poeti bucolici) ai giochi d’amore, al trionfo della solarità, ad antichi riti pagani, alla passione alimentata dal caldo sole di settembre.

Ne deriva, alla fine, un vero inno di ringraziamento, una benedizione intrisa di una religiosità fin troppo laica: “Biniditta ‘dda racina / ca si fa cu la vinnigna!”. La conclusione è un’iperbolica esaltazione della bella (e generosa) Nina: “Centu vutti fa la vigna / chi Ninuzza vinnignò!!”

VINNIGNA RICCA – Versi di Giuseppe Pintacuda, musica di Pietro Maggiore

L’urtimu conzu chi detti a la vigna

fu quannu ancora la ‘nsolia era nica,

picchì a ddi tempi lu suli ci ‘mpica,

la pasci e nutrica e cchiù grossa la fa.

Ora ogni rappa chi c’è ’ntra la vigna

inchi un panaru e ci fa lu cucùcciu;

quannu vinnigni iu sulu lu sacciu

chi beddu vinu sta ‘nsolia fa.

L’acquazzina la nutrica

comu fussi ‘na nurrizza;

ogni goccia e ogni stizza

quantu vinu chi mi fa!

Nun è pranzu si t’abbunna

carni, pisci, bruciuluna;

ma si manca la racìna

dimmi tu chi pranzu è.

Ogni burgisi li vutti pripara

pi vinnignari zurbibbu e racina;

sdùnanu a sbardi di prima matina

omini e fimmini, all’antu si va.

Ma c’è ‘na chiurma ddà supra ‘nna timpa

di fimmineddi di tipu nustrali:

hannu la facci ‘nfucata di suli

e quantu focu ‘ntra ‘st’ occhi chi c’è!

Guarda Nina ‘ntra la viti,

nun ‘nni lassa nudda rappa:

si ci jochi idda scappa,

ma a lo jocu po’ ci sta.

Mentri tagghia lu zurbibbu,

si vicinu ci si’ misu

ti fa stari ‘n paradisu,

e zurbibbu ‘un tagghia cchiù.

Biniditta ‘dda racina

ca si fa cu la vinnigna!

Centu vutti fa la vigna

chi Ninuzza vinnignò!!

Traduzione di Mario Pintacuda:

L’ultimo tocco che ho dato alla vigna

fu quando ancora la “insòlia” era piccola,

perché in quel mentre il sole ci batte,

la pasce e nutre e più grossa la fa.

Ora ogni grappolo che c’è nella vigna

riempie un paniere e lo fa traboccare;

quando vendemmi io solo lo so

che dolce vino la ‘nsolia ti fa.

La rugiada poi la nutre

come fosse la sua balia;

ogni goccia e ogni stilla

quanto vino che mi fa!

Non è pranzo se ti abbonda

carne, pesce e falsomagro;

ma se poi ti manca l’uva

dimmi tu che pranzo è.

Ogni borghese prepara la botte

per vendemmiare lo zibibbo e l’uva;

corrono a frotte di prima mattina,

uomini e donne vanno a lavorar.

Ma c’è un gruppetto su una collinetta

di ragazzine di tipo nostrano:

hanno la faccia bruciata dal sole

e quanto fuoco in questi occhi c’è!

Guarda Nina nella vite,

non ne lascia nessun grappolo:

se ci giochi lei ti scappa,

ma a quel gioco poi ci sta.

Mentre taglia lo zibibbo,

se vicino le stai messo,

ti fa stare in paradiso

e zibibbo non taglia più.

Benedetta è quell’uva

che si fa con la vendemmia!

Cento botti fa la vigna

che Ninuzza vendemmiò!

AUDIO – Pietro Maggiore canta “Vinnigna ricca”

P.S.: Ringrazio per le notizie su Peppinieddu mia cugina Giovanna, suo figlio Pierantonio Maggiore e i miei lontani (ma vicini) cugini Mimmo Sciortino e Paolo Pintacuda.

30 dicembre 2024

Ricevo e pubblico con piacere questo commento del caro amico e collega Bernardo Puleio: “Attraverso la saga familiare, rivive la ricostruzione storica di Peppineddu, una figura di straordinario lignaggio pur nella esiguità degli studi effettuati. La lirica suona cadenzata con un ritmo di dolcezza e musicalità che rievoca un tempo antico, in cui la natura scandiva i tempi della vita dei siciliani. E la miseria veniva esorcizzata con l’augurio di una vendemmia ricca cui si accompagna – sembra quasi una Novella verghiana – un inno all’amore. Una grande testimonianza di una cultura orale che faceva da sfondo con i suoi canti alla fatica del Contadino, lenendogli le sue pene e le sue terrene sofferenze”.