Riprendiamo la rassegna di vocaboli ed espressioni del dialetto siciliano che vengono compresi e utilizzati anche nell’italiano regionale dell’isola e quindi nella conversazione quotidiana. Eccone altri quattro (che in realtà, come vedremo, sono cinque).

1) “Grevianza” e “strurusarìa” – In dialetto siciliano “greviu” significa “insipido, scipito, senza sale, senza sapore”; e siccome i siciliani alla buona cucina non rinunciano mai, un piatto “grevio” è quanto di più deplorevole ci possa essere.

Il termine, in senso traslato, passa a indicare stati d’animo e modi di essere; ne è derivato un sostantivo, “grevianza”, che indica appunto un atteggiamento indisponente e scontroso, caratterizzato anche da noia e da costante insoddisfazione.

“Ha la grevianza” un bambino che fa i capricci e frigna, una persona crucciata, un fidanzato distaccato e poco espansivo.

Chi ha la “grevianza” diventa un “passapititto”, cioè uno che ti fa “passare l’appetito”, pronto a troncare sul nascere ogni proposta e a dire che gli “siddìa”, gli scoccia, fare qualunque cosa.

Questo atteggiamento disfattista si definisce anche “strurusarìa”: «data la grevianza come causa, la strurusarìa rappresenta l’effetto; struruso è chi fa dispetti agli altri senza nemmeno un pretesto o un qualsiasi tornaconto. Lo struruso rinunzia persino al proprio piacere, pur di provocare il dispiacere altrui» (R. Alajmo). Non è facile aver a che fare con persone del genere: ci vuole pazienza o, nei casi migliori, si deve attendere che escano dalla loro “botta di grevianza” e che si mostrino più disponibili.

2) “Pedicullo” – Ieri sera ho comprato un chilo di fave; arrivato a casa, ho iniziato pazientemente a sbucciarle.

Oltre al baccello (la “buccia” esterna), in ogni fava va tolto il “pedicullo”, cioè la piccola escrescenza che la sormonta; a questo punto si ottengono dei semi di un verde brillante che si possono consumare crudi, accompagnati ad esempio, come si usa in Liguria, da qualche fetta di buon salame, magari quello di Sant’Olcese; si possono però anche cucinare: mia moglie cucina le fave “a tutto dentro”, cioè in umido, stufate con scalogno, olio, sale e pepe.

Il termine corrispondente a “pedicullo” in dialetto è “pidicuddu” e deriva dal latino “pedìculus” (cioè “peduncolo, gambo, picciuolo”).

3) “Scagghiunazza” – Quando insegnavo alla Scuola Media di Bolognetta, nel mio primo anno di ruolo, in una I media avevo un’alunna che oggi sarebbe definita “BES”, ma che allora era stata sbrigativamente classificata come “portatrice di handicap”. Era una ragazzina piccola, che in realtà era molto intelligente e perfino astuta, ma del tutto aliena da ogni forma di impegno scolastico. Le fu assegnata come insegnante di sostegno una collega caratterizzata da enormi denti da tricheco, che la “picciridda” soprannominò immediatamente “Scagghiunazza”. Questa docente aveva un carattere poco empatico e il suo dialogo con la ragazzina si ridusse presto a zero: quest’ultima se ne stava in classe muta, triste e con la testa sul banco, tra le braccia.

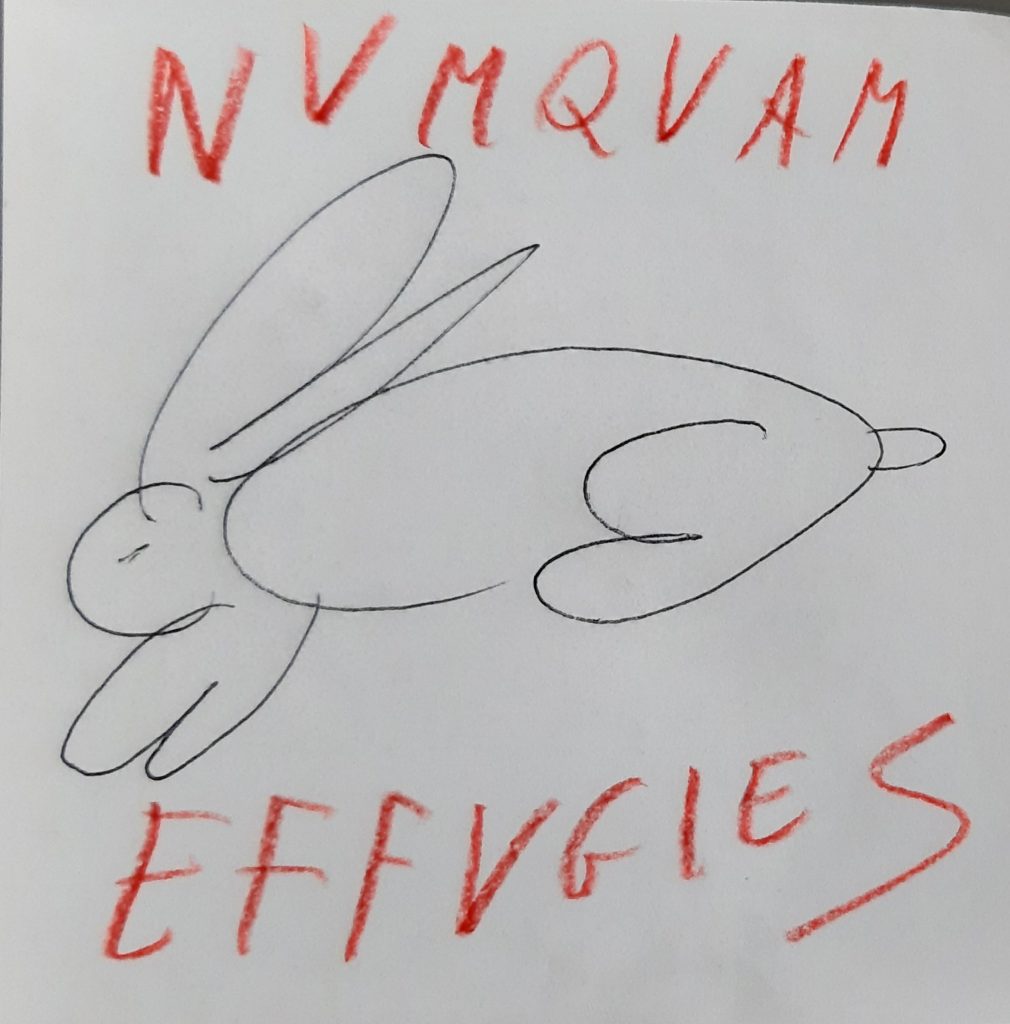

Una volta allora (dato che “homo sum, humani nil a me alienum puto”) mi sono avvicinato, le ho preso il quaderno abbandonato sul banco e le ho disegnato un coniglietto sorridente; poi le ho detto: “Ora fallo tu”. Lei fece un sorriso radioso, prese l’astuccio e cominciò a disegnare conigli, conigli e ancora conigli, colorati, grossi, piccoli, più o meno grassi, sorridendo sempre. Da quel giorno cambiò; e la stessa “Scagghiunazza” ne fu sorpresa.

Da allora ho ritenuto che quel coniglietto potesse rimanere come portafortuna, per me e per i miei alunni; e fino all’ultimo giorno della mia carriera scolastica ho avuto modo di disegnarlo, corredandolo con la minacciosa epigrafe “NUMQUAM EFFUGIES” (“Non mi sfuggirai mai”), con cui ho intimidito generazioni di allievi.

Tornando al termine “scagghiunazza”, deriva da “scagghiuni”, che per Traina è un “dente posto fra gl’incisivi e i molari, dente canino”; c’è anche una colorita espressione dialettale, “mustrari li scagghiuna”, che indica il “mostrare i denti”, cioè il comportarsi da “vero uomo”. Una variante meno crudele è “scagghiuneddu” (in italo-siculo “scaglionello”) e si può riferire a un bambino che ha ancora i denti anteriori piuttosto grossi.

4) “Bagnarci il pane” – In dialetto, “abbagnari u panuzzu”; corrisponde più o meno al “mettere il coltello nella piaga”, perché consiste nell’infierire di fronte ad una situazione di disagio e dolore altrui. “Ci abbagna u panuzzu” o, in italo-siculo, “ci bagna il pane”, si dice quando si vede qualcuno pronto ad approfittare delle disgrazie altrui, aggravandole. L’espressione, secondo alcuni, risalirebbe addirittura ai Vangeli, con riferimento a Giuda che intinge il suo pane nel piatto di Gesù, prima di tradirlo.

Ma per oggi basta: vado a controllare la cottura delle fave. Buon fine settimana a tutti!