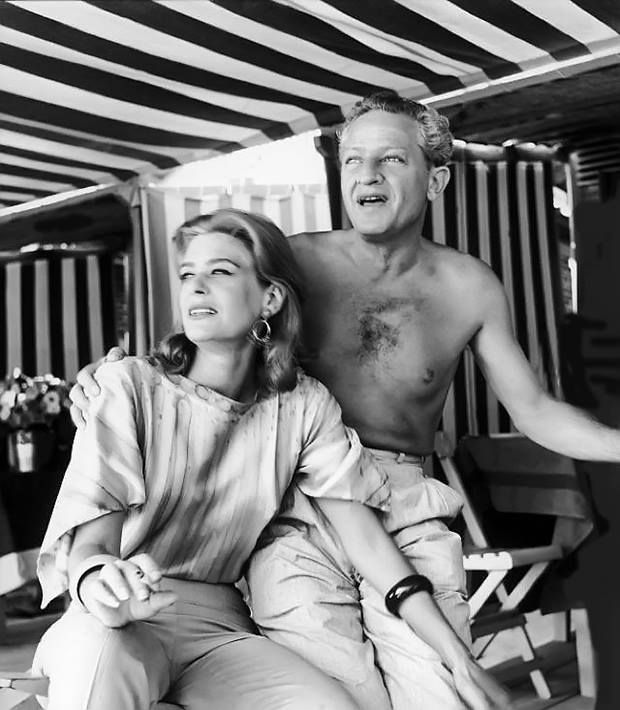

Uno dei film che ebbe maggior successo nel 1960 fu “Mai di domenica” (“Never on Sunday”, Ποτέ την Κυριακή) di Jules Dassin (1960); i protagonisti erano lo stesso Dassin e l’attrice greca Melina Merkouri (Μελίνα Μερκούρη).

Dassin (1911-2008), originario del Connecticut e proveniente da una famiglia ebrea di origini russe, aveva subìto in patria un forte ostracismo ai tempi della “caccia alle streghe” scatenata dal senatore Joseph McCarthy contro i simpatizzanti del comunismo; dovette quindi stabilirsi in Francia, dove proseguì la sua attività cinematografica dirigendo nel 1955 il “noir” “Rififi”, che ottenne uno strepitoso successo di critica e pubblico. A Cannes Dassin conobbe l’attrice greca Melina Merkouri (1920-1994), con cui ebbe una passionale relazione, culminata nel matrimonio (1966) dopo il divorzio del regista dalla prima moglie.

“Mai di domenica” aveva avuto un budget piuttosto basso (151.000 dollari), ma incassò ben 8 milioni di dollari. Al Festival di Cannes del 1960 fu candidato alla Palma d’oro, ma ottenne solo il premio per la migliore attrice, assegnato a Melina Merkouri (che condivise il premio con Jeanne Moreau per “Moderato cantabile”).

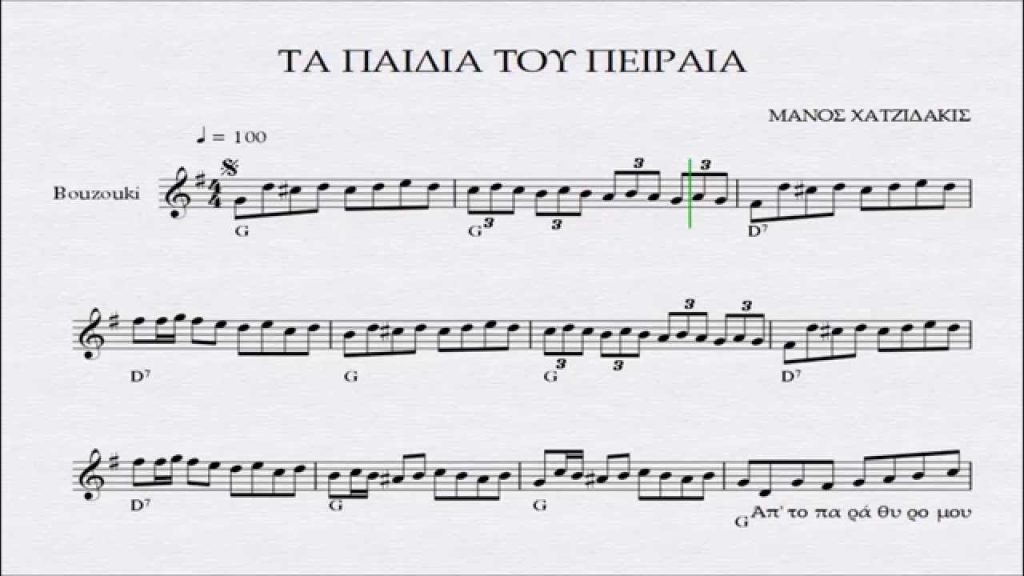

Nel 1961 il film fu candidato a 5 premi Oscar, ma alla fine vinse solo quello per la migliore canzone originale, “I ragazzi del Pireo” (in greco “Ta pedhiá tu Pireá”, Τα παιδιά του Πειραιά), composta da Manos Hadjidakis (Μάνος Χατζιδάκις); fu il primo Oscar assegnato a un motivo cantato in lingua diversa dall’inglese.

La canzone, interpretata nel film da Melina Merkouri, diventò un successo internazionale: fu tradotta in molte lingue e interpretata da numerosi artisti, fra i quali basti ricordare Nana Mouskouri, Dalida, Bing Crosby, Doris Day, Connie Francis e Petula Clark; in Italia la cantarono Katyna Ranieri, Nilla Pizzi e Milva, con il titolo “Uno a te, uno a me” e un testo assolutamente infedele all’originale.

La trama del film è ambientata al porto del Pireo, ad Atene. La protagonista Ilya (interpretata da Melina Merkouri) è una prostituta che vive in quel quartiere; è una donna libera e indipendente, che non ubbidisce a nessun “protettore”, non fissa prezzi e “va con un cliente solo se le piace”; ha dunque molti fans, che invita a pranzo la domenica (ovviamente se portano la spesa); in quel giorno lei però non “lavora” (da qui il titolo del film: “Mai di domenica”).

Arriva al Pireo un turista americano di nome Homer Thrace (interpretato dallo stesso regista Jules Dassin), amante di filosofia (imparata un po’ alla “sanfasò”) e appassionato della Grecia classica; costui è convinto della decadenza della Grecia contemporanea, iniziata a suo parere dopo Aristotele, con la filosofia stoica ed epicurea.

Attratto da Ilya, apprende con stupore che lei adora le rappresentazioni delle tragedie antiche; la donna infatti non perde uno spettacolo e conosce i drammi a memoria; in realtà però li interpreta a modo suo, trasformandoli in commedie che si concludono con i protagonisti che fanno pace e immancabilmente alla fine vanno tutti al mare. Ciò avviene anche quando Ilya e Homer assistono alla “Medea” di Euripide, perché lei rifiuta di credere che Medea abbia ucciso i propri figli per vendicarsi del marito e ritiene anzi che alla fine tutta la famiglia riconciliata sia andata “al mare” a divertirsi; e non a caso Ilya sorride rassicurata quando alla fine, in occasione degli applausi, riappaiono in scena i due sposi con i due figli, vivi, vegeti e sorridenti…

Omero trova incomprensibile la prospettiva ottimista di Ilya e deplora la sua ignoranza, proponendosi (come un novello Pigmalione) di “convertire” la donna a una nuova esistenza moralmente ineccepibile. Il suo progetto viene favorito da “Noface”, un malvivente così chiamato per il volto coperto da grossi occhiali scuri, che affitta a salatissimo prezzo le case alle prostitute locali. Costui intende sbarazzarsi di Ilya, perché con la sua indipendenza costituisce un pessimo esempio per le sue colleghe; contatta dunque l’americano proponendogli di tenere con sé la donna per due settimane e garantendogli il pagamento di tutte le spese.

Homer propone allora a Ilya di stare con lui per due settimane, offrendosi di pagarla per il tempo esclusivo che gli concederà; lei, incuriosita (e in fondo desiderosa di una svolta nella sua vita) accetta. Inizia dunque un corso di quindici giorni, che si svolge in casa della donna: Homer le impartisce lezioni di cultura varia, la rifornisce di libri e dischi e la colma di regali.

Ilya studia volenterosamente e ascolta i dischi regalati, ma in fondo si annoia profondamente. Quando sente il fischio di una nave in arrivo, è infelice perché deve studiare e non può festeggiare con i marinai. Intanto i suoi clienti, fra cui Tonio (un operaio originario di Corfù ma per metà italiano) che di lei è davvero innamorato, sono amareggiati per la sua lunga “vacanza” (davanti alla porta di casa sua compare la scritta ΚΛΕΙΣΤΟ, “chiuso”).

Al termine delle due settimane, però, quando Noface paga le spese a Homer, la transazione viene vista dalla prostituta Despo, che spiffera tutto a Ilya; lei, indignata, caccia via Homer e organizza una rivolta contro Noface guidando le altre prostitute, che “scioperano” e gettano testiere e materassi dalle finestre. Le donne vengono arrestate, ma Noface, temendo la perdita dei suoi affari, manda il suo avvocato a liberarle, pagando le multe e negoziando con Ilya una riduzione degli affitti del 50%.

Alla fine, anche se Homer si mostra “convertito” alla filosofia sensuale di Ilya (al bar si sbronza di ouzo e confessa di averla desiderata), lei preferisce andar via con Tonio. Il proprietario del bar dice allora a Homer: “Se qualcuno salverà Ilya, quello sarà Tonio… perché con l’amore, è possibile”. L’americano allora si imbarca per tornare negli Stati Uniti e butta in mare i suoi inutili appunti.

Il film ha il tono leggero della commedia e si basa soprattutto sulla figura di Ilya, valorizzata dal fascino magnetico e spontaneo di Melina Merkouri; l’ambientazione è decisamente folkloristica, fra canti e balli popolari nel bar in mezzo a solenni sbronze di ouzo.

La vicenda nel complesso è stiracchiata se non banale: non è il caso di pensare al mito di Pigmalione, sia per l’accordo fra Homer (“nomen” in questo caso ben poco “omen”) e il ruffiano, sia perché in fondo la cultura filosofica e storica dell’americano appare scolastica, retorica e impregnata di scontato moralismo. Ma proprio qui occorre notare l’ironia del regista Dassin, che nel suo personaggio ha inteso verosimilmente rappresentare il gretto e piatto moralismo di Joseph McCarthy e dei suoi seguaci, alludendo anche alle connivenze di costoro con interessi illegali e mafiosi. Non a caso, Homer appare spesso pretenzioso, imbranato e frustrato nei suoi risibili tentativi di “convertire” Ilya.

Qualche critico (in modo un po’ forzato) ha voluto vedere in “Mai di domenica” un ulteriore significato simbolico: Ilya sarebbe il simbolo della Grecia, mentre Homer e Tonio rappresenterebbero coloro che provano a cambiarla senza riuscirci, nonostante le loro buone intenzioni e il sincero amore che provano per essa.

Il successo del film fu notevole soprattutto negli Stati Uniti, tanto che Dassin e Melina Merkouri, che erano ormai una coppia anche nella vita, decisero di rappresentarne a Broadway, al Mark Hellinger Theater, un adattamento teatrale-musicale (1967-1968).

Quando il film “Mai di domenica” uscì per la prima volta in Italia nel 1960, la censura lo vietò ai minori di 16 anni, apportando modifiche ai dialoghi e tagliando alcune scene ritenute troppo esplicite.

Melina Merkouri fu doppiata da Andreina Pagnani, interprete molto brava (in seguito interpretò la signora Maigret nella celebre serie televisiva) ma la cui voce era totalmente differente da quella, sensuale e profonda, dell’attrice greca.

La canzone “I ragazzi del Pireo”, che compare già nei titoli iniziali in forma strumentale, viene cantata da Ilya nella seconda parte del film, nel momento della sua “clausura” didattica (la si trova su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DyPs49e1V3c).

La bellissima donna, in vestaglia, ascolta in camera sua la musica al giradischi e vi aggiunge il testo, danzando felice da sola.

Ecco una possibile traduzione del testo: “Dalla mia finestra mando / uno, due, tre e quattro baci / che arrivano al porto / e diventano uno, due, tre e quattro uccelli. / Come vorrei avere uno e due / e tre e quattro figli / che cresceranno tutti / per diventare belli e valorosi per la gioia del Pireo. / Per quanto cerchi, non riesco a trovare un altro porto / che mi faccia impazzire come il Pireo, / che, quando fa sera, mi sforna canzoni / e cambia i suoi accordi, si riempie di ragazzi. / Appena esco dalla mia porta / non esiste nessuno che io non ami. / E quando la sera mi addormento, so che, / so che, so che lo sognerò. / Piccole gemme mi appendo al collo / e un amuleto / un amuleto che mi protegge / perché aspetto la sera, quando scenderò al porto / per trovare qualche sconosciuto. / Per quanto cerchi, non riesco a trovare un altro porto / che mi faccia impazzire come il Pireo, / che, quando fa sera, mi sforna canzoni / e cambia i suoi accordi, si riempie di ragazzi”.

Testo greco: Aπ’ το παράθυρό μου στέλνω / ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά / που φτάνουν στο λιμάνι, / ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. / Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο / και τρία και τέσσερα παιδιά / που σαν θα μεγαλώσουν όλα / να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. / Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, / τρελή να με ‘χει κάνει, όσο τον Πειραιά, / που όταν βραδιάζει, τραγούδια μ’ αραδιάζει / και τις πενιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. / Aπό την πόρτα μου σαν βγω / δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. / Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως / ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. / Πετράδια βάζω στο λαιμό / και μια χά-, / και μια χάντρα φυλακτό / γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαν βγω / κάποιον άγνωστο να βρω. / Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, / τρελή να με ‘χει κάνει, όσο τον Πειραιά, / που όταν βραδιάζει, τραγούδια μ’ αραδιάζει / και τις πενιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.

Nella canzone una donna (con cui Ilya si identifica senza difficoltà) proclama il suo amore incondizionato per il suo Pireo, cui – affacciandosi alla finestra – invia baci appassionati, che volano simili a uccelli fino al porto.

Ne deriva uno struggente desiderio di avere dei figli belli e valorosi, anzi “lebéndes” (λεβέντες): il termine “levèndis” (λεβέντης) descrive un uomo coraggioso e capace di audaci bravate; deriva da “levante” e indica le popolazioni del Mediterraneo orientale, “levantine”, caratterizzate appunto da astuzia, audacia, una punta di arroganza e un innegabile fascino; questi figli cresceranno “per la gioia del Pireo”, diventandone l’orgoglio.

Il Pireo “fa impazzire” la donna, soprattutto la sera, quando risuonano per le strade le canzoni e vi affluiscono i ragazzi; allora anche lei esce e non può fare a meno di donare amore a tutti (con riferimento alla sua professione, ma anche al “feeling” profondo con i frequentatori di quelle strade). Tornata a casa, la donna continua a rivivere nei suoi sogni le dolci sensazioni provate. L’indomani, poi, vivrà in attesa della sera, quando (indossando un amuleto portafortuna) scenderà di nuovo al porto “per trovare qualche sconosciuto”.

L’“amuleto che protegge” (“chàndra filaktò”, χάντρα φυλακτό) è un monile diffuso in Grecia, consistente in una perlina blu posta attorno a un braccialetto o una collana, usato come protezione dal malocchio; è indossato con una buona dose di scaramanzia religiosa, peraltro non approvata dalla chiesa ortodossa. La contaminazione di sacro e profano è un tipico elemento dei Paesi mediterranei e in modo particolare della Grecia.

Va detto che in realtà il testo della canzone rispecchiava l’omosessualità del suo autore, Manos Hadjidakis (1925-1994): i “ragazzi” del Pireo (in greco il termine “pedhià”, παιδιά, abbraccia fasce di età diverse, un po’ come il nostro “ragazzi” usato in senso lato) gli erano stati ispirati dalle poesie omoerotiche di Konstandìnos Kavàfis e dai dipinti di Yannis Tsaroùchis. Tuttavia, dato che all’epoca il tema appariva scabroso, la canzone fu affidata a una donna, smorzandone l’impatto sui benpensanti.

Forse anche per questo “dirottamento” moralistico, Hadjidakis non perse in seguito occasione per screditare la sua canzone, che a suo parere era diventata “una canzone di attrazione turistica, una canzone per gli hawaiani, con quello che hanno alle Hawaii, una canzone che va oltre il contenuto, oltre l’emozione, che chiunque potrebbe cantare in qualsiasi cabaret” (“αυτό έγινε ένα τραγούδι τουριστικής ατραξιόν, ένα τραγούδι με χαβάγιες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη, ένα τραγούδι πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση, που μπορούσε να το λέει ο καθένας στο οποιοδήποτε καμπαρέ”); aggiungeva poi con rammarico: “Non è questo il suo valore. Mi ha privato della capacità di avere il giusto contatto con il mondo, e il mondo ha percepito qualcosa che era al di fuori della canzone e non al suo interno” (“Δεν είναι η αξία του αυτή. Μου στέρησε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο και ο κόσμος εισέπραττε κάτι που ήταν απέξω από το τραγούδι και όχι από μέσα”).

Quando la canzone vinse l’Oscar, il compositore ne fu infastidito e odiò sempre quell’ambita statuetta; anni dopo cercò addirittura di liberarsene, buttandola nella spazzatura; fu sua sorella Miranda, nel vedere la cameriera che sollevava a fatica il sacco dei rifiuti, a sospettare che il peso insolito nascondesse qualcosa: e trovò la statuetta d’oro nell’immondizia, conservandola poi fino alla morte (ora appartiene al figliastro, George Hadjidakis).

Un’ultima parentesi su Melina Merkouri.

L’attrice fu la protagonista nel 1964 di un altro film di successo diretto dal marito, “Topkapi”, un “giallo” con Peter Ustinov e Maximilian Schell.

Dopo le nozze con Dassin, la coppia si trasferì stabilmente in Grecia, dove lui continuò a dirigere film fino al 1980.

Melina proseguì la sua carriera artistica, mostrando sempre un profondo senso di appartenenza al proprio Paese, testimoniato nel suo libro “I was born Greek” (1971); si oppose duramente alla dittatura dei colonnelli, andando in esilio l’anno del colpo di stato militare (1967).

Tornata in patria nel 1974 alla caduta del regime, lasciò la professione di attrice per dedicarsi alla politica con il PASOK (Movimento socialista panellenico). Nel 1977 fu nominata ministro della cultura, ricoprendo per dieci anni questa carica nel governo di Andreas Papandreou; in questa veste, in particolare, caldeggiò il progetto di recupero dei marmi del Partenone, che si trovano esposti al British Museum di Londra.

Alla sua morte (1994) furono celebrati in suo onore i funerali di Stato. Dassin creò in suo onore la Fondazione Melina Merkouri, con lo scopo di proseguirne l’attività politica e culturale.