Nei romanzi di Montalbano, la descrizione della bellezza femminile contrasta con descrizioni grottesche di altre donne ben poco avvenenti.

Nel primo caso, si alternano ritratti seducenti a dettagli sottilmente ironici o piuttosto sguaiati. Tale è, ad esempio, il caso della colombiana Dolores Gutierrez ne “Il campo del vasaio” (2008): «Pariva finta. Era una trentina stripitusa, bruna, molto àvuta, capilli longhi supra le spalli, occhi enormi e funnuti, vucca larga, labbra siliconate non da un chirurgo ma dalla natura stissa, denti boni per mangiari carni viva, granni orecchini a cerchietto da zingara. E zingaresche erano macari la gonna e la cammisetta gonfiata da dù bocce da torneo ‘nternazionali» (pp. 128-129). Non a caso questo personaggio, nella fiction televisiva, fu affidato a Belen Rodriguez; e non a caso il commissario sta a sentirla “affatato” (p. 130).

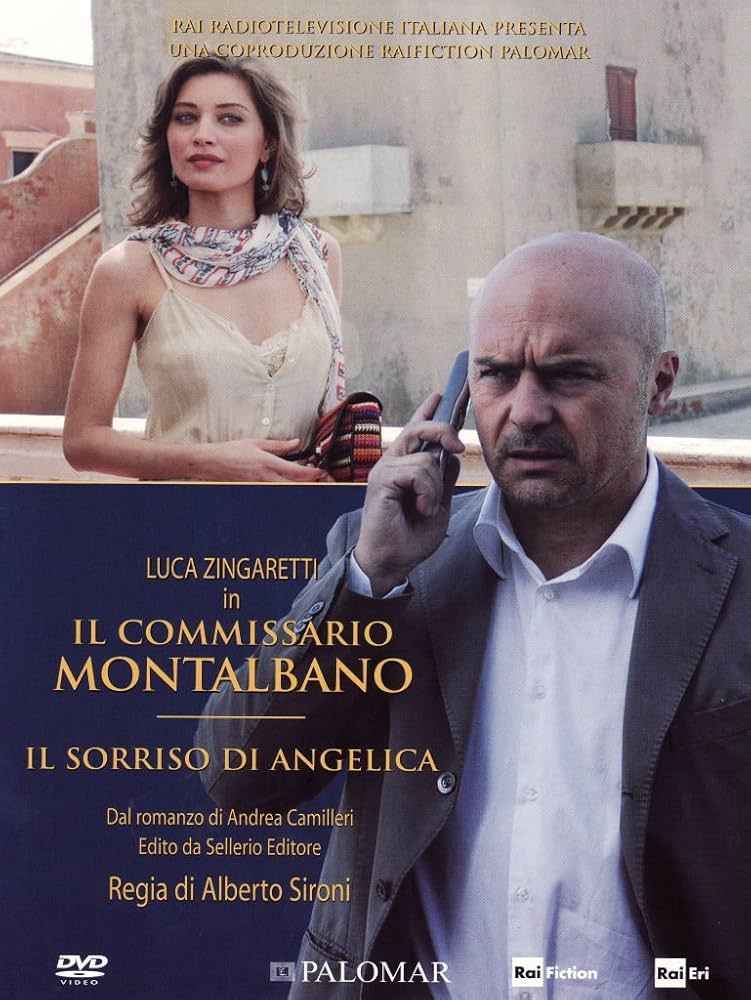

Un’altra bellezza seducente viene descritta ne “Il sorriso di Angelica” (2010). Durante un’indagine, il commissario suona alla porta di casa Cosulich e, quando l’uscio si apre, appare una splendida ragazza che ha su di lui un effetto straordinario, perché all’annebbiamento della vista, all’“ammollimento” delle gambe e alla mancanza di fiato, si aggiunge nella mente di Montalbano l’evocazione di un antico ricordo letterario: «La signora Cosulich era precisa ‘ntifica, ‘na stampa e ‘na figura, con l’Angelica dell’Orlando furioso, accussì come lui se l’era immaginata e spasimata viva, di carni, a sedici anni, talianno ammucciuni le illustrazioni di Gustavo Doré che sò zia gli aviva proibito. ‘Na cosa ‘nconcepibili, un vero e propio miracolo. […] Angelica, oh Angelica! Sinni era ‘nnamurato completamenti perso a prima vista e perdeva bona parti delle nottati immaginannosi di fari con lei cosi accussì vantase che non avrebbe mai avuto il coraggio di confidare manco all’amico cchiù stretto. Ah, quante volte aviva pensato d’esseri lui Medoro, il pastori del quali Angelica si era ‘nnamurata facenno nesciri pazzo furiuso al povero Orlando!» (pp. 75-76).

Per niente letteraria, ma caratterizzata da una procace e pacchiana bellezza, è una ragazza descritta nel romanzo “Il cuoco dell’Alcyon” (2019); qui, mentre Montalbano mangia nella trattoria di Enzo, arriva il suo vice Mimì Augello con una vistosa ragazzona americana: «In quel preciso momento trasero nella trattoria Mimi Augello e ‘na picciotta ventina, àvuta supra il metro e ottanta ma con gamme longhe tri metri e ventotto, ‘na pelli ‘ntifica alla porcellana, capelli tanto biunni da pariri bianchi, occhi cilestri, ‘na facci che al commissario parse canosciuta. Aviva un paro di jeans accussì aderenti d’assimigliari a scorcia di frutto chiuttosto che a tessuto. Cchiù che beddra, era ‘mpressionanti, stupefacenti. Di sicuro era miricana, sulo nelle praterie degli Stati Uniti s’allevavano picciotte accussì, probabili che le criscivano con un mangimi a base di popcorn, Coca-Cola e bistecche texane. Po’ l’allustravano con una passata di colori a smalto e le mettevano sul mercato» (p. 25). Poco dopo il commissario, che si è sforzato di ricordarsi dove avesse già visto la ragazza, ha un’illuminazione: «E tutto ‘nzemmula, Montalbano l’arraccanoscì: era Barbie! Era Barbie, la pupa, precisa ‘ntifica. Barbie cavallerizza, per l’esattezza quella che la signura Ersilia Rocca esponiva nella vetrina del sò negozio di giocattoli sul corso» (p. 26). Contento dell’identificazione così ottenuta, il commissario ricomincia a mangiare le sue melanzane alla parmigiana: la vistosa Barbie non ha certo il potere di intrigarlo più di tanto.

Di bellezza notevole ma “rassicurante” per la sua aria “di brava picciotta di casa”, è Beatrice Dileo detta Beba, destinata a diventare la moglie di Mimì Augello, che viene così presentata ne “La gita a Tindari” (2000): «Gli otto òmini e le quattro fìmmine che in quel momento stavano mangiando nella trattoria, si fermarono, chi prima e chi dopo, con la forchetta a mezz’aria e taliarono la picciotta appena trasùta. Una vera billizza, alta, bionda, snella, capelli lunghi, occhi cilestri. Una di quelle che si vedono sulle copertine delle riviste, solo che questa aveva un’ariata di brava picciotta di casa» p. 87). Qui il commento poco ortodosso, per cui una donna per essere “brava” debba essere “di casa”, va più riportato a una “communis opinio” dura a morire che a una reale convinzione dell’autore.

Ne “Il metodo Catalanotti” (2018) la prima immagine di Antonia Nicoletti, la collega della polizia scientifica che farà perdere la testa al commissario, è decisamente ammaliante: «Era ‘na trintina àvuta, sicca, capiddri ricci ricci ricci e tagliati curti. L’occhi parivano dù fissure longhe che partivano da un naso pirfetto. Appena che la vitti il commissario provò ‘na speci di strizzunata alla vucca dello stommaco” (p. 37). In questo caso l’effetto della bellezza di Antonia è tale da modificare le abitudini di Montalbano, che inizia a preoccuparsi, come mai ha fatto prima, del suo abbigliamento e del suo aspetto fisico: acquista un costoso dopobarba in profumeria, va nel “cchiù liganti negozio mascolino di Vigàta” (id., p. 174) ove compra tre nuove camicie, fa una sosta dal barbiere, compra un nuovo abito spezzato e un paio di scarpe inglesi. Quando arriva in commissariato, è irriconoscibile: “Tutti stavano per rapriri la vucca per parlari ma ristaro ‘ngiarmati a taliarlo. Mai avivano viduto al commissario accussì alliccato” (Il metodo Catalanotti, p. 178).

A queste e tante altre descrizioni di donne bellissime e ammalianti, corrisponde lo scherzo ricorrente (e talora un po’ pesante) su altre donne ben poco avvenenti; qui emerge un certo Camilleri “politicamente scorretto”, che per questo aspetto non appare lontano da Cecco Angiolieri («S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui, / torrei le donne giovani e leggiadre: / le vecchie e laide lasserei altrui»). Vero è peraltro che la rappresentazione della bruttezza si inserisce spesso in un contesto di attenzione alla dimensione umana dei personaggi, dove l’aspetto esteriore riflette tensioni interiori e conflitti esistenziali; in questi casi la bruttezza fisica diventa metafora di un destino personale e sociale, spesso doloroso e solitario, che invita a una riflessione più profonda sulla natura umana e sulle sue fragilità.

Un esempio grottesco di descrizione di una donna poco attraente si trova nel romanzo “Il campo del vasaio” (2008); qui Montalbano, che si trova in Calabria per un’indagine, entra in un condominio e incontra una portinaia obesa: «Era ‘na cinquantina che stazzava un centocinquanta chili, con le gamme cchiù corte che Montalbano aviva mai viduto in esseri umano. ‘Na palla» (p. 207).

Nel romanzo “La danza del gabbiano” (2009), Montalbano si reca negli ospedali e nelle cliniche private di Montelusa, con la speranza di trovarvi Fazio, misteriosamente scomparso. Nella seconda clinica il commissario incontra una caposala gigantesca e ben poco disponibile: «C’era ‘na capo ‘nfirmera sissantina, àvuta minimo un metro e novantanovi, sicca come la morti e laida come la medesima, ‘na stampa e ‘na figura con Olivia, la zita di Bracciodiferro» (p. 40). Montalbano erroneamente la chiama “signora” anziché “signorina”, ma tenta di recuperare con una battuta: «Beh, non disperi, vedrà che anche per lei, un giorno o l’altro, arriverà il principe azzurro» (ibid.); la gigantessa la prende malissimo e lo caccia fuori dalla clinica.

Il tentativo di correggere le carenze naturali con espedienti estetici di vario tipo viene rimarcato con vistosa ironia dall’autore. Ne “Il metodo Catalanotti” (2018) si presenta in commissariato la signora Ortolani (che per Catarella è “’na signura ortolana”), che si fa notare per il suo vistoso aspetto esteriore: «La porta si raprì e Fazio si fici da parti cidenno il passo a ‘na cinquantina biunna chiuttosto ‘n carni, tutta alliffata e pittata, vistuta con un cappotto maculato che forse le aviva ‘mpristato Crudelia Demon. […] La signura caminava con un passo molleggiato come se s’attrovasse supra a ‘na varca. S’assettò in pizzo, s’aggiustò la gonna, taliò il commissario e gli sorridi. Tutto sommato, se le si scancillava il mascheroni che aviva supra alla facci doveva averi ‘na spressioni simpatica» (pp. 136-137).

Un altro esempio grottesco si trova in “Riccardino” (pubblicato postumo nel 2020): in commissariato si presenta una signora di cui Catarella si vergogna di riferire il nome (si scoprirà poi che di cognome fa Macca e che l’agente ha capito male la lettera iniziale…). Il commissario invita l’agente a “far passare” la donna, ma qui cominciano i problemi, perché la “stazza” della signora è decisamente fuori dal comune: «Passare? ‘Na parola! La cinquantina che s’apprisintò stazzava supra i centotrenta chila, era tutta carricata d’oro, orecchini, braccialetta, spille, collane, aneddri (ecco pirchì Catarella, ‘mpressionato dallo sparuccichio, l’acchiamava “fìmmina signura”) e aveva ‘na circonferenza tali che non ce la fici a oltrepassari la porta rapruta a mezzo. Rischiava di ristati ‘ncastrata. Montalbano si susì, currì a spalancare l’autra anta e, a scanso di scatafasci e sdirrupamenti, fici assittari la fìmmina supra al divanetto che, sopraffatto, si lamintiò scricchiolanno perigliosamenti». Il comicissimo dettaglio del divanetto personificato, che “si lamenta scricchiolando pericolosamente”, è seguito da un ulteriore buffo ritratto della donna seduta: «‘Na vota che la massa dei sò glutei si fu espansa tanto d’arrischiare di tracimare oltre ai braccioli, la signura si tirò pudicamente la gonna fino a sutta alle ginocchia, s’assistimò con le dù mano i capelli pettinati in un modo che arricordava vagamente la torre di Pisa, si desi ‘na toccatina ràpita all’orecchini, ai braccialetti, alle collane, alle spille, all’aneddri, suspirò e taliò il commissario che sulo allura si sentì ‘n doveri di parlari» (da “Riccardino”, pp. 48-49).

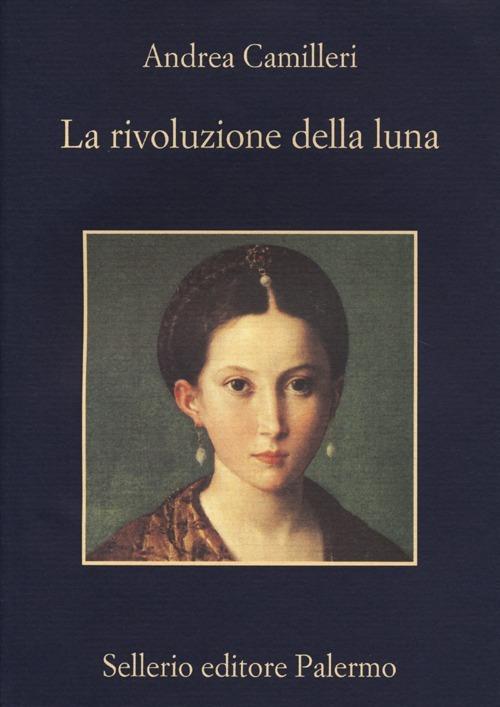

Più in generale, Camilleri descrive le donne come figure intriganti, decise, dotate di iniziativa; si tratta spesso di donne intelligenti e determinate, capaci anche di assumere ruoli di potere e di ribellarsi alle ingiustizie sociali, come nel romanzo “La rivoluzione della luna” (2013), ove viene prospettata una concezione alternativa e femminile del potere, basata sulla giustizia e la solidarietà. Qui infatti Donna Eleonora Mora è descritta come una donna bellissima, con capelli e occhi neri intensi, ma la sua bellezza è solo una delle sue grandi doti, che includono determinazione, fermezza, intelligenza e coraggio; in soli 28 giorni, cioè un ciclo lunare (“la rivoluzione della luna”), Eleonora riesce a governare una Sicilia afflitta da epidemie, carestia e povertà, attuando riforme rivoluzionarie soprattutto a favore delle donne e delle classi più deboli.

Il libro “Donne”, pubblicato da Camilleri nel 2014, è una raccolta di 39 racconti brevi, ciascuno dedicato a una donna diversa; questi racconti rappresentano una sorta di autobiografia alternativa, in cui Camilleri ripercorre la sua giovinezza attraverso le donne che hanno segnato il suo percorso personale e creativo. Le protagoniste presentano tratti molto diversi: misteriose, fragili, seducenti, complicate; notevole è quindi la capacità dell’autore di raccontare la donna in tutte le sue sfumature, pervenendo anche ad una riflessione di tipo socioculturale, come si evince dalla Nota finale in cui Camilleri riflette sul femminicidio e sulla necessità di riconoscere e rispettare la figura femminile nella società contemporanea.

Non manca mai, peraltro, l’umorismo dell’autore, che si manifesta nella capacità di raccontare con leggerezza episodi di vita reale o immaginata, senza mai cadere nella banalizzazione, ma mantenendo sempre un tono intimo e giocoso, che permette di esplorare l’enigma femminile con un sorriso arguto che accompagna la riflessione.

Quando perse la vista, Camilleri dichiarò che la cosa che più gli mancava era l’ammirazione della bellezza femminile, definendo le donne «la meraviglia del mondo» e mostrando una profonda ammirazione per il fascino femminile, sia pure da una certa prospettiva maschile-meridionale-novecentesca. Nel complesso però, se certe descrizioni camilleriane appaiono un po’ “caricate” e caratterizzate da alcuni cliché duri a morire, emerge un grande rispetto e una sincera ammirazione per tutte le donne. In proposito, Camilleri ebbe modo di dichiarare: «Le donne dei miei romanzi sono donne molto sensuali, molto carnali ma non per questo possono essere tacciate di non essere femministe» (“Camilleri sono”, in “MicroMega – Tutto Camilleri”, 2019, pp. 318-319).