Di ritorno da una breve vacanza a Dublino, riporto qui alcune impressioni di viaggio.

1) Colpisce subito, all’arrivo (a parte i minuziosi controlli di frontiera, perché l’Irlanda fa parte dell’Unione Europea ma non partecipa allo spazio Schengen), il bilinguismo in tutte le scritte, che sono prima in gaelico e poi in inglese. Il gaelico (incomprensibile, peggio del turco) è infatti la lingua nazionale e la prima lingua ufficiale secondo la Costituzione della Repubblica d’Irlanda, mentre l’inglese è la seconda lingua ufficiale; ben diversa è la pratica quotidiana, in cui la stragrande maggioranza della popolazione parla inglese. Si tratta di una scelta nazionalista, giustificata dalla storia locale e dalla contrapposizione evidente al Regno Unito.

Ecco dunque che Dublino diventa in gaelico “Baile Átha Cliath” (“città del guado del cancello”), mentre il nome della città di Cork diviene Corcaigh (pron. “Korki”); inoltre all’indicazione inglese “exit” corrisponde “sli amach”, nella corsia dei mezzi pubblici si legge “lana” accanto a “bus” e gli agenti di polizia hanno sull’uniforme la scritta “Garda” (che a noi fa pensare a un nostro lago, ma in realtà deriva dalla parola “guardia”, “warda” in gotico antico e “ward” in antico alto tedesco).

2) A Dublino si odono continuamente gli striduli garriti dei gabbiani, che sono migliaia. A differenza dei gabbiani delle nostre latitudini, che si aggirano famelici e pericolosi per le nostre città, rovistando fra i cumuli d’immondizia e sbranando piccioni agli angoli delle strade, i “seagulls” irlandesi appartengono alla variante del “gabbiano reale nordico” (“Larus argentatus”): sono più piccoli, spesso più scuri e quindi più giovani (ho letto che i gabbiani, come noi, imbiancano con l’età), girano innocui in mezzo alla gente, nei prati, accanto ai bambini, sui davanzali delle finestre.

La quantità enorme di gabbiani è compensata dalla scarsità dei cani: camminando per le affollate strade di Dublino (per ora invase da orde di turisti, il 90% italiani), non si vede quasi mai un cane e non si nota alcuna traccia della radicale “canizzazione” di Paesi come il nostro, dove i fedeli amici a quattro zampe sono ormai più delle persone.

3) Dublino è città ricca di storia, di monumenti, di istituzioni prestigiose: ho visitato anzitutto il Trinity College, con la famosa biblioteca (“Old Library”), una sala lunga 64 metri con due file di librerie in quercia che custodiscono circa 200.000 volumi; vi si trovano anche busti di marmo e la più antica arpa d’Irlanda. Qui è conservato l’importante manoscritto medievale miniato chiamato “Book of Kells”, creato da monaci irlandesi nell’VIII-IX secolo e contenente i quattro Vangeli in latino.

Il campanile che si trova all’ingresso principale del Trinity è legato a una leggenda superstiziosa, secondo la quale uno studente che passa sotto il campanile mentre suonano le campane non riuscirà a superare gli esami (ne deriva un consiglio a tutti gli studenti nostrani a guardare bene sopra la propria testa prima di andare a fare un esame scolastico o universitario; non si sa mai…).

Inoltre è interessantissimo l’EPIC (Irish Emigration Museum), un museo innovativo e interattivo dedicato alla storia dell’emigrazione irlandese. Si trova nella zona portuale di Dublino, negli antichi magazzini ottocenteschi CHQ (Custom House Quay), lungo il fiume Liffey.

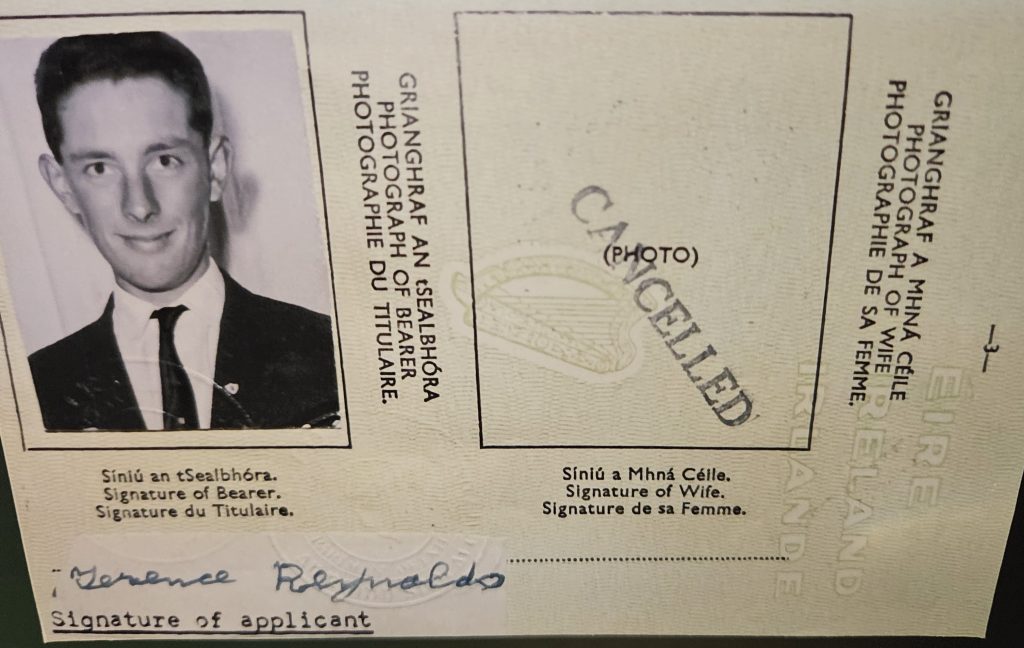

Il museo racconta la storia di circa 10 milioni di emigranti irlandesi sparsi nel mondo, partendo dalle ragioni della loro partenza: essa fu dovuta soprattutto alla spaventosa carestia del 1845-1849, dovuta alla peronospera che distrusse i raccolti di patate, alimento principale per la popolazione più povera.

La politica protezionista del governo britannico (che allora occupava l’Irlanda) e la mancata interruzione delle esportazioni di grano dall’Irlanda all’Inghilterra peggiorarono la situazione; ne derivarono malattie da malnutrizione come il tifo e scoppiarono disordini sociali, affrontati dal governo con leggi repressive. Le conseguenze furono terribili: la popolazione irlandese si dimezzò, passando da oltre 8 milioni a poco più di 4 milioni all’inizio del ‘900, a causa di un milione di morti e almeno un milione di emigrati, soprattutto verso l’America del Nord.

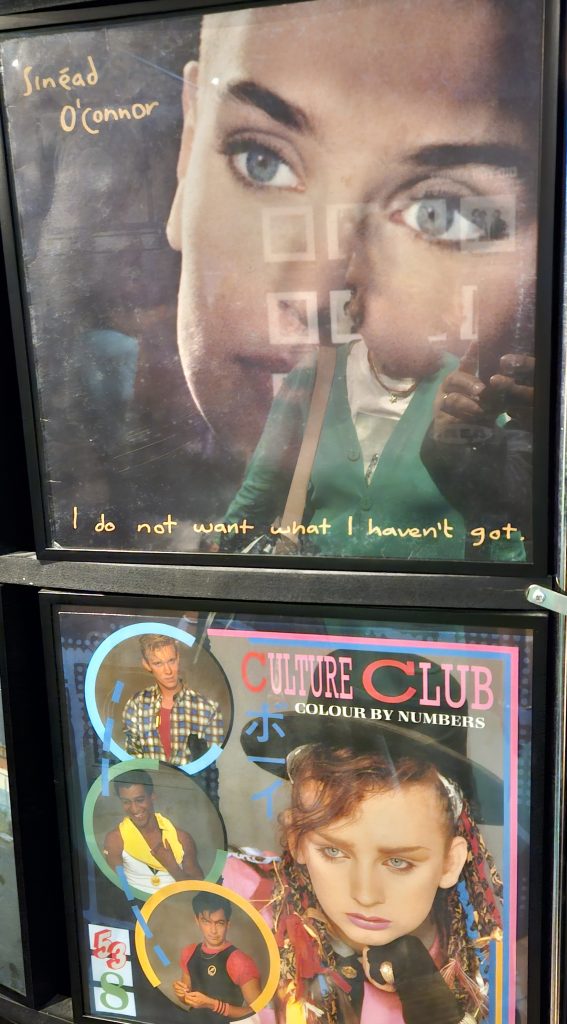

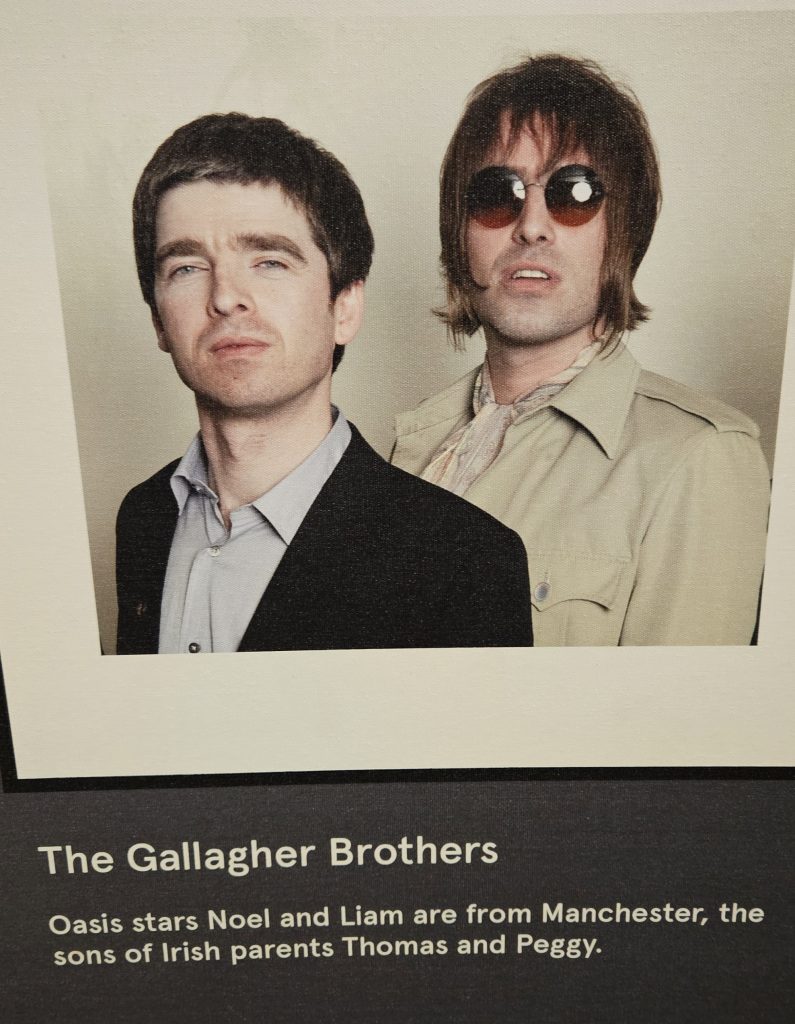

Il museo si sviluppa attraverso 20 gallerie tematiche con display interattivi, musica, immagini, registrazioni audio e lettere reali che narrano le storie di molti emigrati; vengono ricordati i tanti emigranti irlandesi che all’estero diventarono scienziati, politici, poeti, artisti, ecc.

Nel complesso, questo museo evidenzia le affinità con la storia del nostro Paese, che ebbe pure un doloroso passato di sofferenza, povertà ed emigrazione (salvo a dimenticarselo al giorno d’oggi, quando l’intolleranza per altri “migranti” è all’ordine del giorno nella mente ignorante di chi ignora la storia).

4) La musica irlandese è un tesoro culturale che continua a evolversi pur mantenendo salde le sue radici tradizionali. La musica strumentale si lega spesso alla danza, con melodie ritmate che accompagnavano i balli popolari: particolarissima è la “step dance”, caratterizzata da movimenti elaborati e sofisticati delle gambe e dei piedi, mentre la parte superiore del corpo resta rigida, con le braccia affiancate al busto o incrociate sul petto, enfatizzando così la precisione e la complessità dei passi di gambe. La derivazione del “tip tap” americano da questa danza popolare irlandese è evidente (anche se si fuse con le danze percussive di matrice africana e altre tradizioni folk britanniche come la danza “clogging”). Abbiamo assistito a uno spettacolo di canzoni e danze irlandesi, eseguite da un bravo chitarrista e una flautista (che suonava il caratteristico “tin whistle”, il “friscaletto” irlandese) e accompagnate da quattro ballerine.

Tutti i “pub” (soprattutto nel vivace quartiere di Temple Bar) offrono musica dal vivo, con spettacoli continui nei locali e molti artisti di strada che si esibiscono nelle piazze; le esibizioni sono accompagnate dal cibo tradizionale e da fiumi di birra locale (soprattutto la birra nera “stout” della Guinness). Gli irlandesi sono, in questi momenti, “caciaroni” e amanti del divertimento: il termine tipico “craic” indica appunto il desiderio di condividere con altre persone momenti di spontaneità, calore, risate, musica e chiacchiere.

5) In Irlanda non esiste certamente una gran varietà di cibi; i piatti locali sono però sostanziosi e basati su ingredienti semplici come carne, patate, cavolo, cipolla, maiale, salmone e pesce. Io ho assaggiato l’“Irish stew” (stufato tradizionale con carne di agnello, patate, carote e cipolle, cucinato a fuoco lento) e il “boxty” (torta o pancake di patate, farcito o accompagnato da carne o verdure), ma soprattutto ottime bistecche; immancabile ovunque il tipico “fish and chips” (merluzzo in pastella croccante con patatine fritte, di origine britannica ma molto diffuso in Irlanda).

I prezzi a Dublino sono mediamente cari, ma basta scegliere attentamente dove e cosa mangiare e digiuni non si resta di certo (a parte la forte colazione mattutina, in cui secondo l’uso locale si fa una specie di pranzo che sostituisce quello di mezzogiorno).

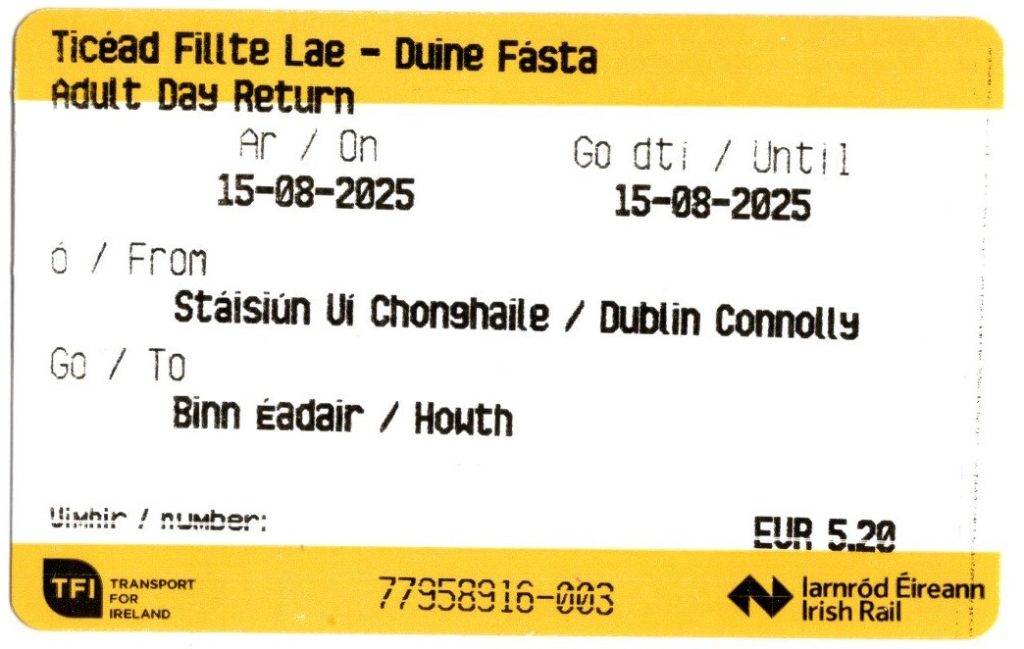

6) Il giorno di Ferragosto, mentre in Italia fiumane di persone affollavano spiagge intasate per dividersi 20 cm di spiaggia e mentre un’ondata di caldo africano spompava corpi rassegnati alla sofferenza, io mi aggiravo per il bellissimo e silenzioso villaggio marinaro di Howth, a pochi km da Dublino, facilmente raggiungibile con un treno-metropolitana.

Era una mattina fresca, con circa 16° di temperatura e il cielo coperto (ma dopo le 11 è spuntato un sole meraviglioso): nel lungomare, con la sola compagnia dei gabbiani e di poche persone, si avevano viste mozzafiato sulla vicinissima isola di Ireland’s Eye, si raggiungeva il faro, si notava l’effetto (alla “Mont St. Michel”) della bassa marea mattutina che aveva lasciato una fanghiglia vicino alla costa per poi svanire nelle ore successive; si poteva persino scorgere in acqua una foca che si faceva il bagno a pochi metri dalla riva.

Il pranzo, all’aperto in un piccolo ristorante vicino al mare, è stato delizioso: cozze, ostriche, aragosta, dolci e una sorridente ragazza che serviva al tavolo. Il prezzo è stato onesto per un menu di pesce fresco (sui 35 euro a persona), analogo dunque a quello che si paga in certi nostri pseudoristoranti per mangiare pesce malamente scongelato.

7) Una curiosità. Io sono alto un metro e 75 e tale era la mia altezza anche nel lontano 1975, quando andai per la prima volta a Londra; ebbene, allora mi aveva colpito il fatto che le persone alte più di un metro e novanta erano tantissime, tanto che mi sentivo bassotto. Ora, camminando per le affollatissime vie di Dublino e osservando l’altezza media delle persone del luogo, li ho visti quasi sempre alti quanto me o meno di me; ovviamente non mancavano le eccezioni, le quali però come sempre hanno il compito di confermare la regola. Perché ciò avvenga, non lo so; ma la cosa mi ha colpito e, nella terra di Jonathan Swift, mi è piaciuto il fatto di non sentirmi lillipuziano e di essere una specie di abitante di Brobdingnag.

8) A proposito: ho visto la tomba di Swift nella cattedrale di S. Patrizio, ove riposa accanto a Esther Johnson, nota come Stella, con cui aveva un legame speciale.

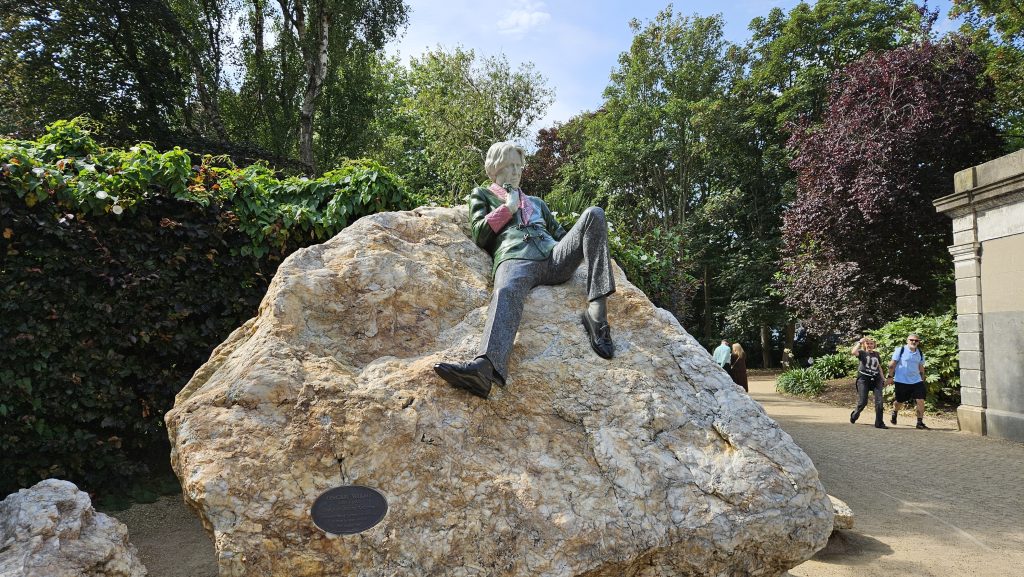

Procedendo per collegamenti letterari, mi è piaciuta molto la statua di Oscar Wilde che si trova in Merrion Square e rappresenta lo scrittore sdraiato su un grande masso di quarzo; realizzata dallo scultore inglese Danny Osborne, la scultura è stata inaugurata nel 1997 vicino alla casa d’infanzia di Wilde. È composta da diverse pietre provenienti da tre continenti: il torso è di giada verde canadese, le gambe di granito norvegese e le scarpe di charnockite indiana, con dettagli in bronzo. Wilde indossa una cravatta in porcellana smaltata proveniente dal Trinity College e porta tre anelli: il suo anello nuziale e due con scarabei simbolici. La statua ha un’espressione fra triste e beffarda, riflettendo la complessità della sua vita.

Altrettanto interessante è la statua di Molly Malone, una scultura in bronzo realizzata nel 1988 da Jeanne Rynhart per celebrare il millennio della città; rappresenta una giovane e prosperosa donna, raffigurata a grandezza naturale, mentre spinge un carretto pieno di frutti di mare. Secondo la leggenda, Molly Malone era una pescivendola dublinese del XVII secolo che di giorno vendeva pesce e di notte esercitava la prostituzione (da qui il soprannome popolare della statua, “the Tart with the Cart”). Si dice che sia morta a 36 anni, forse a causa di un’epidemia di colera o di una malattia venerea. La statua dal 2014 si trova in Suffolk Street, accanto alla ex chiesa di Sant’Andrea; ormai è diventata un’icona turistica e molti visitatori le toccano il seno come gesto scaramantico di buona fortuna (o forse per fantozziano arrapamento alla vista delle sue procaci rotondità).

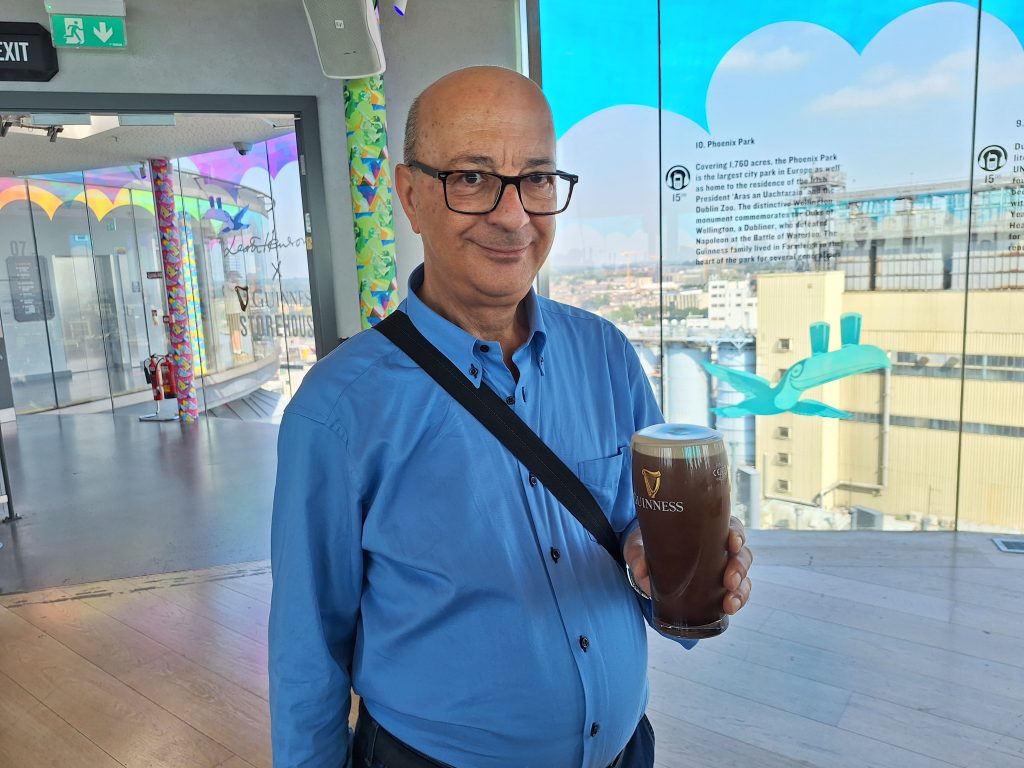

9) Molto interessante è stata la visita alla Guinness Storehouse, situata nel birrificio St. James’s Gate; fondato nel 1759 da Arthur Guinness, l’edificio ha la caratteristica forma di una pinta di birra e ospita un percorso espositivo su 7 piani che racconta la storia, la produzione e la cultura legata a questa birra scura famosa in tutto il mondo.

Durante la visita, si possono scoprire i 4 ingredienti base della Guinness (acqua, luppolo, orzo e lievito), vedere i macchinari originali utilizzati nella produzione e immergersi in un’esperienza interattiva con pannelli informativi, campagne pubblicitarie e laboratori. Al settimo piano si trova il Gravity Bar, un bar panoramico con vista a 360° su Dublino. E ovviamente io, Pinta-cuda, non potevo non accettare la degustazione di una pinta di birra.

10) Non era possibile limitare questo assaggio di Irlanda alla sola Dublino. Così, giovedì scorso abbiamo fatto una bella gita verso il sud dell’isola, arrivando sino a Cork e visitando la Rocca di Cashel (uno dei siti archeologici più suggestivi d’Irlanda, nella Contea di Tipperary, con antiche mura che racchiudono un suggestivo complesso di edifici medievali) e il castello di Blarney.

Qui si trova la Pietra di Blarney, incastonata nel muro del castello dal 1446, quando ve la pose Cormac MacCarthy, il potente capo clan che l’aveva vinta grazie all’eloquenza ispirata in lui da un incontro soprannaturale con la dea Clíodhna; nel linguaggio inglese il termine “blarney” indica da allora un’eloquenza persuasiva. Visitare il castello e baciare la pietra (dopo aver salito 120 altissimi e strettissimi gradini in una torre) è un rito scaramantico che richiede coraggio data la posizione della pietra, sospesa nel vuoto sulla torre del castello (ma c’è il personale che assiste e anzi fa le foto a chi si corica per baciare il magico sasso).

Io ho rinunciato a questo rito e anzi ho detto alla guida locale che, in un mondo di chiacchieroni che sproloquiano costantemente a vanvera, sarebbe auspicabile invece l’esistenza di “the stone of silence”, una pietra salutare che dia il dono del silenzio, della riflessione e della meditazione.

Tornato a Palermo, resta il ricordo di una bella esperienza, resa ancora migliore dalle fortunate condizioni meteorologiche (ha piovuto solo un giorno e per pochi minuti). E dunque, per dirla in gaelico, “Tá tuillte ag Éire a bheith ar cuairt”, “l’Irlanda merita di essere visitata”.

Un privilegio conoscere luoghi, tradizioni, peculiarità culinarie e tant’altro da un racconto dettagliato e coinvolgente.

Ci rendi ogni volta partecipi delle tue esperienze di viaggio ed è veramente un dono, gratuito.

Grazie