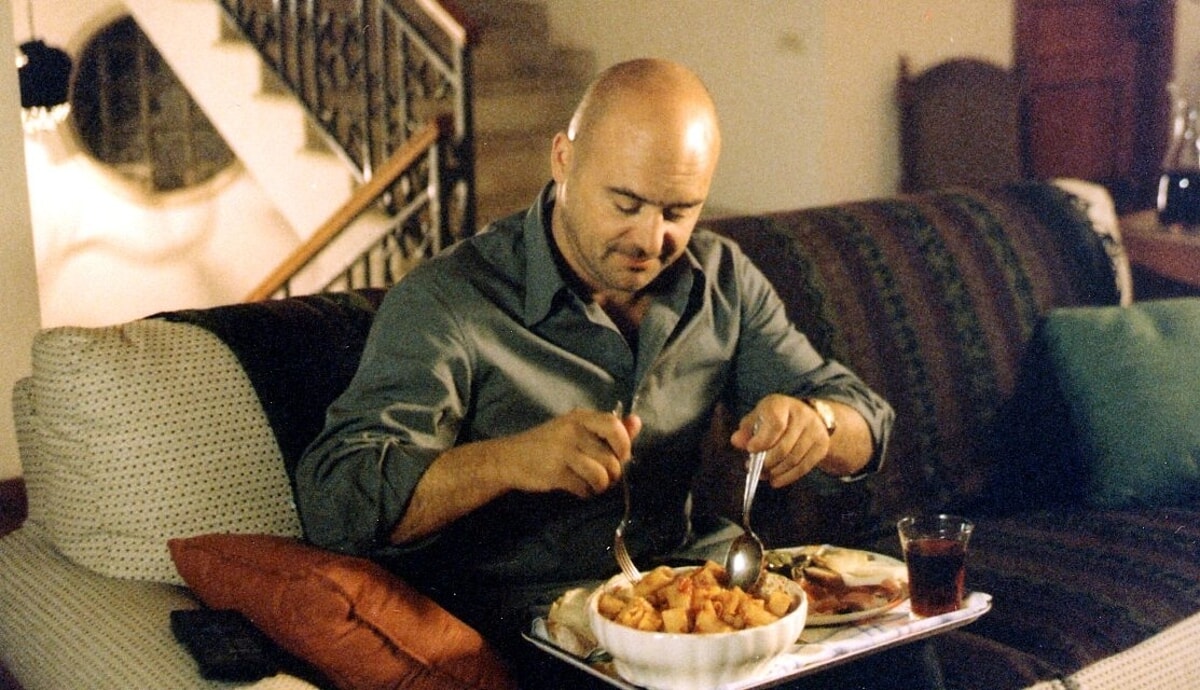

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, che ricorre oggi, 6 settembre 2025, possiamo dedicare alla memoria del Maestro qualche considerazione sulla sua creatura più famosa, il commissario Montalbano, concentrandoci sul suo intuito poliziesco e sulla sua capacità immediata di cogliere i dettagli di una situazione con intuizioni fulminanti che conducono a ipotesi quasi sempre risolutive.

Salvo Montalbano è uno “sbirro” infallibile, pronto a cogliere ciò che non “quatra” e a formulare l’ipotesi vincente: “In questo consistevano il suo privilegio e la sua maledizione di sbirro nato: cogliere, a pelle, a vento, a naso, l’anomalia, il dettaglio magari impercettibile che non quatrava con l’insieme, lo sfaglio minimo rispetto all’ordine consueto e prevedibile” (Il topo assassinato, nella raccolta Un mese con Montalbano, Sellerio 2017, pp. 407-408).

Ha “una specie d’occhio fotografico incorporato”: “quanno trasiva putacaso in una càmmara che gli era nova, con una taliata era capace di fotografare non solo la disposizione dei mobili, ma puro quella degli oggetti che c’erano supra. E arricordandosene macari se era passato tempo” (La luna di carta, p. 57).

Quando, una volta, gli chiedono quale sia per lui la qualità essenziale di un investigatore, risponde: “l’occhio clinico”; questa battuta consente a Camilleri una frecciatina velenosa contro i medici di oggi: “aveva voluto intendere proprio la capacità dei medici di una volta di rendersi conto, a colpo d’occhio appunto, se un paziente era malato o no. Senza bisogno, come oggi fanno tanti medici, di sottoporre uno a cento esami diversi, prima di stabilire che quello è sano come un pesce” (La revisione, in Gli arancini di Montalbano, p. 247).

Proprio a causa di questo intuito straordinario, di questa sua strabiliante attitudine ad “appizzare le orecchie”, il commissario preferisce condurre le indagini da solo, come dice al suo vice Minì Augello (offeso per essere stato tenuto all’oscuro di una delicata azione operativa): “mi sono addunato, col tempo, d’essere una specie di cacciatore solitario…, perché mi piace cacciare con gli altri ma voglio essere solo a organizzare la caccia. Questa è la condizione indispensabile perché il mio ciriveddro giri nel verso giusto. Un’ osservazione intelligente, fatta da un altro, m’avvilisce, mi smonta magari per una jurnata intera, ed è capace che io non arrinescio più a seguire il filo dei miei ragionamenti” (Il cane di terracotta, pp. 134-135).

Per questo aspetto, il commissario appare cambiato nell’ultimo libro della serie, Riccardino: qui Montalbano, contrariamente alle sue abitudini passate, si rammarica che Augello sia andato al paese dei suoceri con la famiglia: “’Na vota avrebbi fatto carti fàvuse per tiniri Mimì Augello lontano da ‘n’indagini, non per invidia o per futtirigli la carrèra, ma sulamenti per non spartiri con lui il piaciri ‘ndescrivibili della caccia solitaria” (Riccardino, pp. 5-6).

Montalbano diffida delle facili certezze, della communis opinio, delle apparenze ben confezionate:

“Istintivamente diffidava di tutti quelli che venivano a esporre quello che avevano visto con assoluta certezza, che erano pronti a mettere la mano sul foco. E che spesso poi finivano col ritrovarsi come a Muzio Scevola con la manuzza carbonizzata. Era pirsuaso che la testimonianza più vera fosse quella ingravidata dal seme del dubbio, e perciò spesso incerta se non contraddittoria” (I due filosofi e il tempo, nella raccolta Un mese con Montalbano, Sellerio, pp. 378-379).

Nelle indagini è maniacale e a tratti testardo: “Certe volte, quando amminchiava sopra una cosa, la sua testa addiventava più dura di quella di un calabrese” (La traduzione manzoniana, in Gli arancini di Montalbano, p. 294).

Nei primi romanzi Montalbano non risolve i casi razionalmente come un novello Sherlock Holmes, ma arriva alla verità tramite intuizioni fulminanti, vere e proprie folgorazioni improvvise: “Si taliò allo specchio. E fu allora che un flash accecante gli esplose nel cervello, oscurò persino la luce del bagno, gli parse d’essere diventato un personaggio dei fumetti che aveva il potere degli occhi a raggi X, che riuscivano persino a vedere dentro le cose” (La forma dell’acqua, p. 145). In effetti, “i lampi di genio, i barlumi d’intuizione che danno il via a un ragionamento logico, di fatto consentono al commissario Montalbano di mettere in luce la concatenazione delle vicende in un modo diverso, secondo una disposizione altra, e giungere a una versione della verità discordante da quella ufficiale” (L. Garosi, Il commissario Montalbano dei primi romanzi al vaglio delle fonti, in “Quaderni camilleriani” 5, 2018, p. 50).

A volte la gioia per un’intuizione è tale che il commissario reagisce in modo eclatante: “Di scatto Montalbano si susì, ittò la testa narrè e nitrì. Un nitrito piuttosto forte, in tutto simile a quello che fa un cavallo… Tutto gli era addivintato chiaro, le parallele avevano finito per convergere” (Il giro di boa, p. 212).

Con gli anni, però, inizia a perdere colpi e la sua “lampadina” interiore spesso viene meno: “Per quanto si sforzassi, dintra al ciriveddro non gli s‘addrumava nisciuna lampatina. Forsi con l’età quella vecchia, a incandescenza, era stata sostituita da una nova, a vascio consumo, che prima di arrinesciri a fari piena luci ci ‘mpiega ure e ure di tempo” (La rete di protezione, p. 199).

L’immagine della “lampadina a basso consumo” che, nella mente di chi invecchia, prende il posto della luce accecante della gioventù, è potente e struggente al tempo stesso; al tempo stesso, ha sicuramente un fondo autobiografico, perché il Camilleri dei romanzi di Montalbano è stato sempre un autore “anziano”.

In proposito, qualche considerazione conclusiva.

Fin dai primi romanzi Montalbano dimostra di essere più “vecchio” di quanto comporti la sua età anagrafica e sembra avere la forma mentis di un sessantenne colto e a tratti stanco. Canticchia canzoni degli anni ’30 come “Signorinella pallida” (cfr. La luna di carta, p. 169), ben più adatte alla memoria del suo autore.

Già ne La gita a Tindari il commissario si sente “troppo vecchio per questo mestiere” (p. 274) e si adegua con crescente difficoltà ai cambiamenti del mondo e vive con ansia l’ingresso nel nuovo millennio: “Augello era già pronto per il 2000 mentre lui non lo sarebbe mai stato. Tutto qua. Augello sapeva che stava naturalmente trasendo in un’epoca di delitti spietati, fatti da anonimi, che avevano un sito, un indirizzo su Internet o quello che sarebbe stato, e mai una faccia, un paro d’occhi, un’espressione. No, troppo vecchio oramà” (p. 284).

Nel personaggio si insinua sempre più un’accidiosa stanchezza, una larvata scontentezza di sé, un senecano “sibi displicēre”; a volte al risveglio vorrebbe restare a letto e dimettersi da tutto e da tutti: “Vai a sapiri pirchì, appena rapruti gli occhi su una giornata che, da quello che si poteva vìdiri dalla finestra aperta, s’appresentava ummirusa e vintusa, gli tornarono a mente due versi che so’ patre usava ripetere di primo matino quanno si susiva dal letto: ‘Accominzamo, con nova promissa, sta gran sullenni pigliata pi fissa’… Aveva solamente gana di tornare sotto le coperte, incuponarsi, ritrovare il calore e l’odore dei linzoli ancora cavudi, inserrare l’occhi e presentare le sue formali dimissioni da tutto per raggiunti limiti di stanchizza, di noia, di sopportazione” (“Ferito a morte”, in La paura di Montalbano, p. 52).

Ma se Montalbano a volte “dispiace a se stesso”, a noi continua a “non dispiacere”: e rileggere le pagine dei romanzi e dei racconti che lo hanno per protagonista continua ad essere fonte di divertimento e di insegnamento per tanti lettori. Di questo dobbiamo essere grati ad Andrea Camilleri, nella convinzione che il fenomeno letterario da lui rappresentato, lungi dall’evaporarsi come meteora dopo la scomparsa dell’autore, costituisca ormai un “patrimonio dell’umanità” importante e ineludibile.

P.S.: Per queste e altre riflessioni, rimando al mio volume Camilleriade – I luoghi / Il commissario / I romanzi storici, scritto con Vito Lo Scrudato e Bernardo Puleio (Diogene Multimedia 2023).