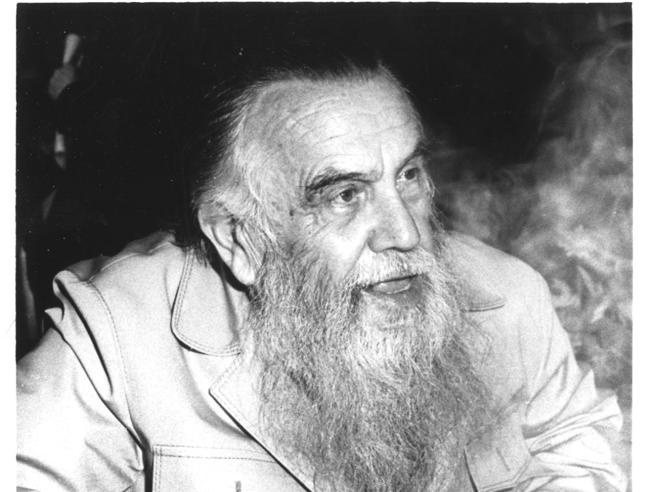

Achille Campanile (Roma 1899-Lariano 1977), giornalista, critico, sceneggiatore, scrittore paradossale, autore teatrale, fu uno dei maggiori umoristi del Novecento. La sua scrittura si caratterizza per l’uso arguto del paradosso, dell’assurdo, della deformazione ironica della realtà e dei luoghi comuni. Il suo umorismo sottile si basa sull’inattesa e comica rottura della logica consueta, mirando a denunciare la banalità e le incongruenze della vita quotidiana; così, situazioni ordinarie vengono spesso trasformate in sketch surreali, spesso basati su divertenti giochi di parole.

Uno degli strumenti più usati da Campanile per divertire è l’uso della polisemia, cioè di vocaboli ambigui che possono assumere significati diversi.

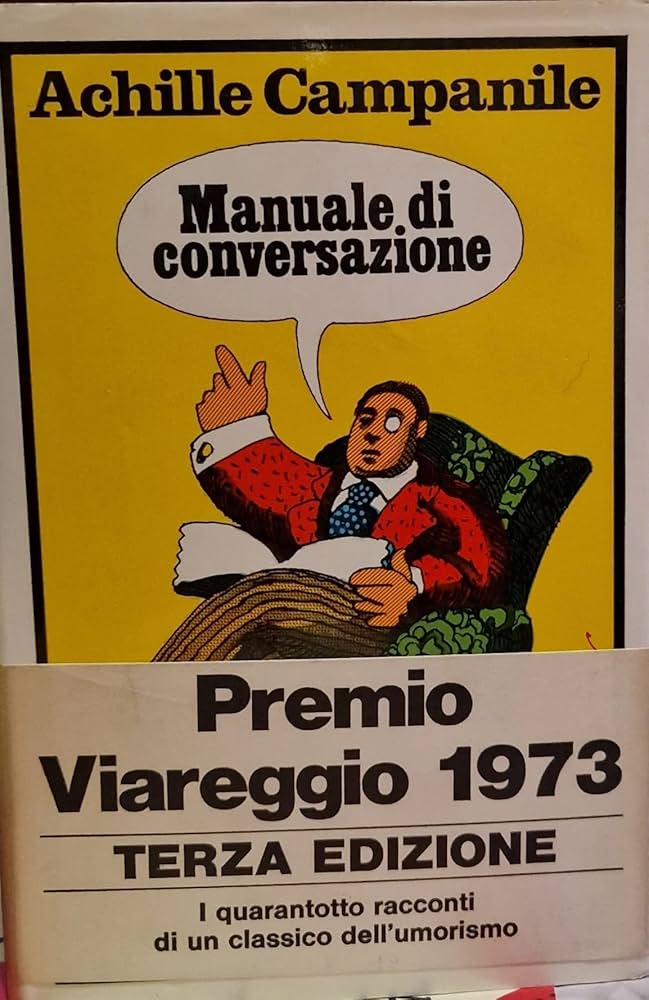

Ne è un divertente esempio, nel libro “Manuale di conversazione” (Rizzoli 1973, vincitore del Premio Viareggio), il racconto “La rivolta delle sette”, ove si gioca sulla confusione fra il numero “sette” e il plurale della parola “setta”.

Eccone l’inizio: «La cosa più strana, circa l’avvenimento di cui hanno parlato i giornali e che va sotto il nome di rivolta delle sette, è che essa era stata fissata per le sei. Ma in realtà poteva esser fissata per un’ora qualsiasi, poiché per sette s’intendeva non l’ora, ma le associazioni segrete che pullulano in quel paese. Sette, plurale di setta. Purtroppo, finché c’è una sola setta, tutto va liscio; ma, quando esse cominciano a moltiplicarsi, si salvi chi può. E questa fu la causa non ultima dei guai a cui andò incontro il moto insurrezionale. Difatti gli organizzatori fissarono la sommossa, come detto, per le sei del pomeriggio. Ora comoda, né troppo presto né troppo tardi, che permetteva a tutti di parteciparvi senza scombussolare né l’orario d’ufficio né quello della cena. I congiurati si passarono la voce, come è buon uso nelle congiure; e del resto non si può fare diversamente in questi casi, e bisogna farlo con le dovute cautele. Un congiurato, passando accanto a un altro, mormorava in fretta, senza guardarlo, per non dar nell’occhio agli altri passanti: “Ci vediamo alla rivolta delle sette”. L’altro credeva che alludesse non alle associazioni, ma alle ore. […] Conclusione: la maggior parte dei congiurati si presentò alle sette invece che alle sei. Voi capite che, in una faccenda di questo genere, un ritardo può esser fatale. Determinò il fallimento. Fu per questo che, in un successivo tentativo, l’ora della rivolta fu fissata, a scanso d’equivoci, per le sette. […] Alcuni più pignoli dicevano: “La rivolta delle sette delle sette”. Ora bisogna sapere che le sette, in quel paese, erano una ventina, ma alla rivolta partecipavano soltanto sette di esse, e non fra le più importanti. Quindi fu necessario dire: “La rivolta delle sette sette”, oppure: “La rivolta delle sette sette delle sette”. Ciò anche quando, prevalendo la tendenza unificatrice, le sette si ridussero a sette. Ogni setta era composta di sette membri, i quali erano chiamati i sette delle sette sette, e il loro moto sovversivo si chiamò la rivolta dei sette delle sette sette delle sette». E via di questo passo…

Sulla stessa linea è, nello stesso volume, “La quercia del tasso”, ove il gioco di parole verte sul termine “tasso” (riferibile all’animaletto del genere dei plantigradi o al celebre poeta), ma si allarga poi all’assonanza fra “quercia” e “guercia”, con un effetto di “tormentone” che finisce per dilagare comicamente : «Quell’antico tronco d’albero che si vede ancor oggi sul Gianicolo a Roma, secco, morto, corroso e ormai quasi informe, tenuto su da un muricciolo dentro il quale è stato murato acciocché non cada o non possa farsene legna da ardere, si chiama la quercia del Tasso perché, come avverte una lapide, Torquato Tasso andava a sedervisi sotto, quand’essa era frondosa. […] Meno noto è che, poco lungi da essa, c’era, ai tempi del grande e infelice poeta, un’altra quercia fra le cui radici abitava uno di quegli animaletti del genere dei plantigradi, detti tassi. Un caso. Ma a cagione di esso si parlava della quercia del Tasso con la “t” maiuscola e della quercia del tasso con la “t” minuscola. In verità c’era anche un tasso nella quercia del Tasso e questo animaletto, per distinguerlo dall’altro, lo chiamavano il tasso della quercia del Tasso. Alcuni credevano che appartenesse al poeta, perciò lo chiamavano “il tasso del Tasso” e l’albero era detto “la quercia del tasso del Tasso” da alcuni, e “la quercia del Tasso del tasso” da altri. Siccome c’era un altro Tasso (Bernardo, padre di Torquato, poeta anch’egli), il quale andava a mettersi sotto un olmo, il popolino diceva: “È il Tasso dell’olmo o il Tasso della quercia?”. Così poi, quando si sentiva dire “il Tasso della quercia” qualcuno domandava: “Di quale quercia?”. “Della quercia del Tasso.” E dell’animaletto di cui sopra, ch’era stato donato al poeta in omaggio al suo nome, si disse: “il tasso del Tasso della quercia del Tasso”. Poi c’era la guercia del Tasso: una poverina con un occhio storto, che s’era dedicata al poeta e perciò era detta “la guercia del Tasso della quercia”, per distinguerla da un’altra guercia che s’era dedicata al Tasso dell’olmo (perché c’era un grande antagonismo fra i due). Ella andava a sedersi sotto una quercia poco distante da quella del suo principale e perciò detta: “la quercia della guercia del Tasso”; mentre quella del Tasso era detta: “la quercia del Tasso della guercia”: qualche volta si vide anche la guercia del Tasso sotto la quercia del Tasso…».

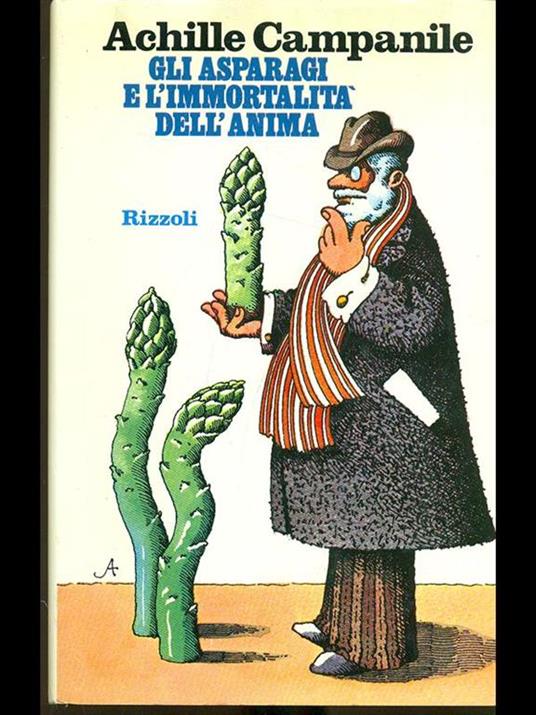

A volte, invece, Campanile ironizza sulle disquisizioni astratte dei filosofi e sul loro inutile lambiccarsi su questioni insolubili; ne è un esempio il racconto che dà il titolo a “Gli asparagi e l’immortalità dell’anima”, raccolta di racconti umoristici pubblicata da Rizzoli nel 1974: «Non c’è alcun rapporto fra gli asparagi e l’immortalità dell’anima. Quelli sono un legume appartenente alla famiglia delle asparagine, credo, ottimo lessato e condito con olio, aceto, sale e pepe. Alcuni preferiscono il limone all’aceto; anche eccellente è l’asparago cotto col burro e condito con formaggio parmigiano. Alcuni ci mettono un uovo frittellato sopra, e ci sta benissimo. L’immortalità dell’anima, invece, è una questione; questione, occorre aggiungere, che da secoli affatica le menti dei filosofi. Inoltre gli asparagi si mangiano, mentre l’immortalità dell’anima no. […] Altra differenza è che sono state scritte molte più opere sull’immortalità dell’anima che sugli asparagi. Almeno credo. Ancora: non tutti credono nell’immortalità dell’anima, mentre che degli asparagi e della loro esistenza tutti sono certi, nessuno dubita. […]. Vediamo ora se e in quali direzioni si possano ricercare punti di contatto fra gli asparagi e l’immortalità dell’anima. Questa e quelli possono generalmente considerarsi cose gradevoli. Difatti, se l’anima non fosse immortale, nulla resterebbe di noi e questo sarebbe molto sgradevole…».

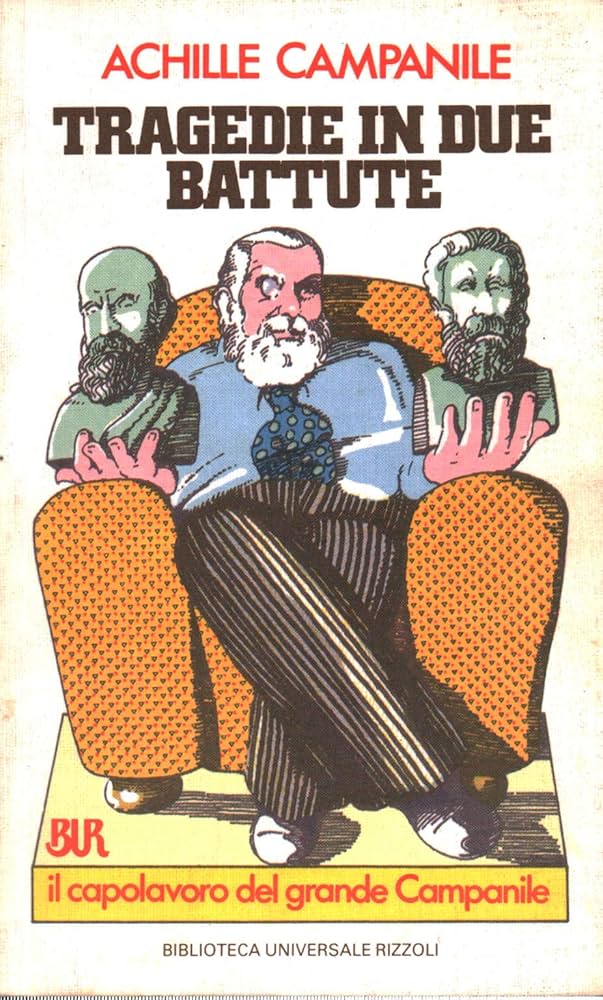

Un ulteriore esempio della verve umoristica di Campanile sono le sue “Tragedie in due battute” (risalenti in gran parte al 1925 ma pubblicate da Rizzoli nel 1978); si tratta di scenette teatrali, atti unici (verrebbe da dire “atti lapidari”), in cui due personaggi si scambiano due battute (o poco più) mettendo in luce, con sottile arguzia, luoghi comuni e osservazioni banali, con una componente surreale che produce un effetto straniante e il totale trionfo del “nonsense”. Vengono qui esasperati certi esperimenti del futurista Marinetti e si anticipa di una trentina d’anni il teatro del silenzio assoluto di Beckett.

In particolare, un effetto esilarante è dato dall’uso delle didascalie tipiche dei testi teatrali, che però qui creano un’aspettativa che sarà puntualmente smentita dalle battute successive. Eccone alcuni esempi:

1) PREMIO LETTERARIO

Personaggi: IL POETA – L’AMICO

La scena si svolge dove vi pare. All’alzarsi del sipario tutti i personaggi sono in scena.

IL POETA – Ho scritto nove sonetti e un’ode saffica.

L’AMICO – Cosicché, in totale, quanti componimenti poetici ci saranno nel tuo nuovo – e speriamo ultimo – volume?

IL POETA Dieci con l’ode.

(Galoppo di cavalli in lontananza. Sipario)

2) AL TRAMONTO

Personaggi: IL PEZZENTE – IL CUSTODE DEL DORMITORIO PUBBLICO

La scena rappresenta l’ingresso d’un dormitorio pubblico. È l’ora in cui i ricoverati rientrano. Sulla porta è seduto IL CUSTODE, che fuma la pipa.

IL PEZZENTE (rientrando): Battista, è venuto per caso a cercarmi il miliardario americano Rockfeller?

IL CUSTODE (alzandosi premuroso, con rispetto): No, signore.

IL PEZZENTE Ah, benissimo. Perché mi sarebbe sembrato molto strano che fosse venuto a cercarmi.

(Sipario)

3) MORTO CHE PARLA

Personaggi: IL MORTO – I PARENTI E GLI AMICI DEL MORTO

La scena rappresenta una camera ardente. Il morto è steso sul letto, fra le candele e i fiori; intorno, i famigliari e gli amici singhiozzano, strillano, si disperano, si danno pugni nel capo, si strappano i capelli, si torcono le braccia, camminano avanti e indietro imprecando e minacciando di fare qualche pazzia.

IL MORTO (tra sé, intravedendo la scena attraverso lo spiraglio delle palpebre non ben chiuse): Quante esagerazioni! Ma allora che dovrei fare io? (Sipario)

4) L’IMMANE FATICA

Personaggi: ATLANTE – IL MONDO

All’alzarsi del sipario ATLANTE regge sulle spalle IL MONDO dal principio dei tempi.

ATLANTE (curvo sotto il peso del MONDO): Che rottura di spalle! (Sipario)

5) VILLEGGIATURE ROMANTICHE

Personaggi: IL SIGNOR PEROTTO – L’AMICO

(Sera in un piccolo paese di montagna. Sta per arrivare la corriera. I paesani sono in attesa. Tra essi c’è L’AMICO del SIGNOR PEROTTO, che ha appunto invitato il detto SIGNOR PEROTTO a passare qualche settimana di salutare riposo in quel piccolo paese. IL SIGNOR PEROTTO dovrebbe arrivare con la corriera. Ecco difatti che la corriera arriva e si ferma. Nel buio – il paesetto è ancora sprovvisto d’illuminazione pubblica – IL SIGNOR PEROTTO scende faticosamente, badando di non inciampare. L’AMICO si fa avanti, brancolando nelle tenebre).

L’AMICO (all’ombra che scende faticosamente dalla corriera): Sei Perotto?

PEROTTO (nelle tenebre): Quarantotto.

(Sipario)

Fra i tanti estimatori di Achille Campanile, non sono mancati imitatori più o meno maldestri delle “Tragedie di due battute”; ne cito quattro, scritti da un autore che preferisce restare anonimo (e non ha torto…):

1) UNO SPETTACOLO DI SUCCESSO

Personaggi: due impresari teatrali pugliesi

IMPRESARIO N. 1 (rivolto all’altro) – Hai fatto il sold out?

IMPRESARIO N. 2 (sogghignando) – No. Sono stato riform-out.

2) IN UN UFFICIO POSTALE

Personaggi: un signore che deve pagare una bolletta, cantante Ultimo

(In un ufficio postale c’è una folla enorme; essendosi guastato il display con i turni, ci si basa sul turno fisico. Arriva un signore che deve pagare una bolletta, vede la gente in coda e domanda):

SIGNORE CHE DEVE PAGARE – Chi è ultimo?

ULTIMO – Io! (Sipario)

3) IN UNA CORSA CICLISTICA

Personaggi: due gregari al Giro d’Italia

(In una durissima tappa del Giro, due umili gregari arrancano esausti in salita)

PRIMO GREGARIO (ansimando) – Ti ritiri tu?

SECONDO GREGARIO (ansimando più del primo) Tarataratà.

(Sipario)

4) INDU’ E MUSULMANI

Personaggi: tre indù e un musulmano

IL MUSULMANO (vedendo alcuni indù) – Scusate, siete indù?

UNO DEI TRE INDU’ – No, siamo tre.

(Sipario)

P.S.: In seguito ad approfondite ricerche, ho scoperto che la tragedia n. 1 (“Uno spettacolo di successo”) era stata in realtà scritta a quattro mani dal nostro Pseudo-Campanile in combutta con un suo caro amico durante una serata in pizzeria; penso però che anche quest’ultimo preferisca mantenere l’anonimato…