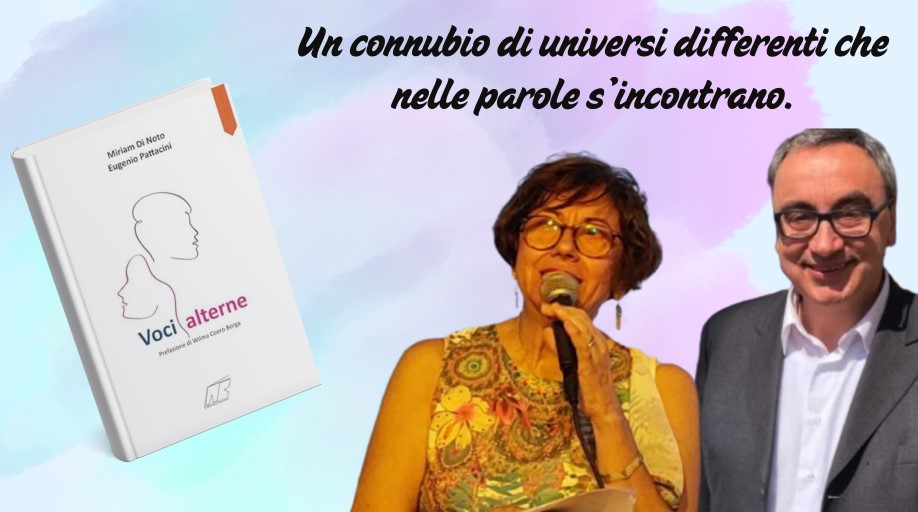

Il libro “Voci alterne” è stato scritto a quattro mani da Miriam Di Noto ed Eugenio Pattacini, con prefazione di Wilma Coero Borga (ed. Librinclusivi, 2025).

Miriam Di Noto è stata per tanti anni insegnante di Latino e Greco nel Liceo classico di Vittoria (in provincia di Ragusa) e dal 2023 ha pubblicato diversi racconti inseriti in diverse raccolte.

Eugenio Pattacini, originario di Montecchio Emilia, ha pubblicato romanzi e racconti, ottenendo riconoscimenti in diversi premi letterari. Gestisce un canale YouTube, in cui organizza salotti letterari online; ha fondato la web TV Sagoradio24 TV, dove partecipa a diversi programmi culturali.

“Voci alterne” è una raccolta in cui, per l’appunto, si avvicendano le voci dei due autori, che presentano sei brevi racconti ciascuno.

Miriam Di Noto racconta che il libro è nato un po’ per caso: aveva messo un like nel salotto letterario “Agorà: ti racconto un libro” ed Eugenio Pattacini la invitò a iscriversi al canale (la vicenda dimostra, se ce ne fosse bisogno, la potenza e l’efficacia dei like nel nostro tempo; infelice chi trascorre mestamente la propria esistenza senza dare e ricevere like del prossimo…). Di Noto inviò alcuni suoi scritti a Pattacini: ne derivarono un’intervista, la partecipazione a tre antologie di Agorà, la conoscenza con Wilma Coero Borga, scrittrice e grafica editoriale.

Proprio Wilma Coero Borga ha curato editing, copertina, prefazione e impaginazione ad alta leggibilità per chi soffre di dislessia. La sua prefazione presenta così le caratteristiche del libro: «Due universi vicini, perché i dodici racconti trovano collocazione uno accanto all’altro alternandosi sino alla fine, lontani perché nascono dalle esperienze e dal sentire di una donna e un uomo che vivono in regioni differenti, per di più, separate dal mare. Due esistenze, due modi di scrivere e il senso della vita che è figlio della cultura siciliana da una parte, ed emiliana dall’altra. Miriam Di Noto descrive quadri di vita quotidiana dei personaggi della sua terra d’origine, come un’onda calma, una folata di vento caldo, con una naturalezza disarmante. Eugenio Pattacini spicca per profondità di pensiero che va e cerca oltre ciò che l’occhio vede, il cuore sente e la mente elabora, tentando di ingannare entrambi. Trattano di amore, destino, significati esistenziali, di fede e religione, senza per questo apparire leziosi e scontati. Se da un lato, Miriam rinfranca con la sua delicatezza e i dolci ricordi di un tempo che non tornerà, dall’altro Eugenio spiazza vendendo dubbi e smontando certezze. Ma come afferma lui stesso, se si hanno solo certezze non ci si pongono domande e tutto resta com’è e dov’è. Non c’è crescita, né evoluzione. Ci invitano entrambi a scavare: nel passato da una parte, nell’animo umano dall’altra» (pp. IX-X).

In un’intervista realizzata il 24 settembre 2025 per “Oltre scrittura.com”, Monica Pasero ha chiesto ai due autori quale sia il filo conduttore del libro. Ecco la risposta: «Il filo conduttore è certamente il viaggio visto nelle sue innumerevoli dimensioni. Il viaggio geografico, nel tempo, nelle tradizioni, nella dimensione interiore, nell’evoluzione della vita, negli usi e costumi tanto differenti tra noi e forse proprio per questo tanto similari».

Tuttavia il tema del “viaggio” convive con un senso profondo del valore della vita, che è denominatore comune ai due autori: Di Noto porta nei suoi racconti storie della sua Sicilia, testimonianze e ricordi di tempi più o meno lontani, vicende quotidiane coinvolgenti e aliene da intellettualismi; Pattacini dal canto suo trasforma la narrazione in analisi e autoanalisi, riflessione tormentata sul senso delle cose, sulle prospettive da cui osservare il mondo, sui mille modi di essere vivi e sul modo in cui si può morire.

Nei sei racconti di Miriam Di Noto sono numerosi gli spunti di riflessione, collocati all’interno di storie semplici e immediate, che privilegiano i ricordi familiari della sua terra. In questi racconti c’è sempre una parte dell’autrice, posta a contatto con altri personaggi reali della sua famiglia (la mamma, la nonna la bisnonna).

In “Donne di Sicilia” si racconta la vita di Stillina, oppressa da discriminazioni sociali a cavallo tra Ottocento e Novecento, e il suo amore impossibile per un baronetto, tra pregiudizi e desiderio di riscatto femminile.

In “Infanzia di altri tempi” si rievoca l’infanzia di Giorgio, accudito affettuosamente dalla nonna e da una tata, Marietta, figura presente fino all’età adulta. Qui gli stralci più lirici sono legati ai ricordi del «piccolo borgo di pescatori sulla costa ionica della Sicilia», ai tempi in cui «i bambini potevano giocare tranquilli per strada» (p. 40), quando «la vita scorreva tranquilla nella vecchia casa della nonna» (p. 41): l’infanzia diventa paradiso perduto, rimpianto edenico, mito struggente.

In “La bambina e il faro” l’infanzia è raccontata attraverso Milli, personaggio fortemente autobiografico, che trascorre le vacanze in un borgo di pescatori siciliano, affascinata dal faro che sembra sfiorare il cielo. Il faro è quello di Puntasecca (reso famoso dalla fiction televisiva “Il commissario Montalbano”) e alla bambina si rivela come una divina epifania: «si stagliava alto e bianco nell’azzurro intenso del cielo» (p. 61); su quel faro si riversano sogni e speranze della piccola: «se fosse riuscita a salire in cima al faro, avrebbe potuto toccare il cielo» (p. 62). Anche qui ritornano potenti i ricordi dell’infanzia vissuta nei lontani anni Sessanta: «Intanto trascorreva le sue giornate a giocare sulla battigia, a scavare fossi e a costruire castelli decorati con i ghirigori, creati dalla sabbia umida scavata con le piccole mani, mentre il sole la faceva diventare nera nera, come le parole di una famosa canzone che il jukebox nel localino di legno sulla sabbia, che la gente chiamava lo chalet, diffondeva per tutta la spiaggia» (p. 62).

In “La festa dei morti”, in contrasto con la festa di Halloween importata dall’America negli ultimi decenni, si commemorano le antiche usanze siciliane, come i doni che “i Morti” portavano ai bambini nella notte del 2 novembre. La sorpresa e la gioia dei piccoli che la mattina trovavano i regali sono rievocate con efficaci dettagli descrittivi: «La mia mamma adorava mettere in scena tutto un rituale. Chiudeva a chiave il salotto, dove si trovavano i regali e non lo apriva fin quando avessi fatto colazione. Non vi dico l’ansia e come provavo a sbirciare attraverso la porta a vetri del salotto, ma c’era poco da fare, i vetri erano smerigliati. Finalmente la porta si apriva… Trovavo disposti in bella mostra i nuovi giocattoli: proprio quella fantastica bambola che avevo ammirato nel bel negozio di giocattoli vicino casa, la sala da pranzo con tavolo, sedie, credenza e persino le tazzine con i cucchiaini, dei bei dolci di pasta martorana e la marmellata di mele cotogne, fatta in casa, nelle sue belle formine o altri dolcetti. In più c’erano lì radunati tutti gli altri miei giocattoli a fare compagnia ai nuovi. I regali avevano un bigliettino con i nomi dei nonni, degli zii, del mio fratellino che era morto prima della mia nascita e io non avevo mai conosciuto. Poi al ritorno a scuola ci raccontavamo cosa ci avessero fatto trovare i morti. Per i maschietti le pistole erano d’obbligo, per le femminucce le bambole. Erano altri tempi! Ricordo l’emozione l’anno in cui trovai la mia prima bicicletta, un fiammante triciclo rosso» (pp. 90-91).

In “Un giovane di cento anni fa” viene ritrovata in un cassetto una vecchia foto ingiallita, che conduce alla rievocazione di un’antica vicenda familiare, oscillando fra l’inizio del Novecento e la pandemia da Covid 19.

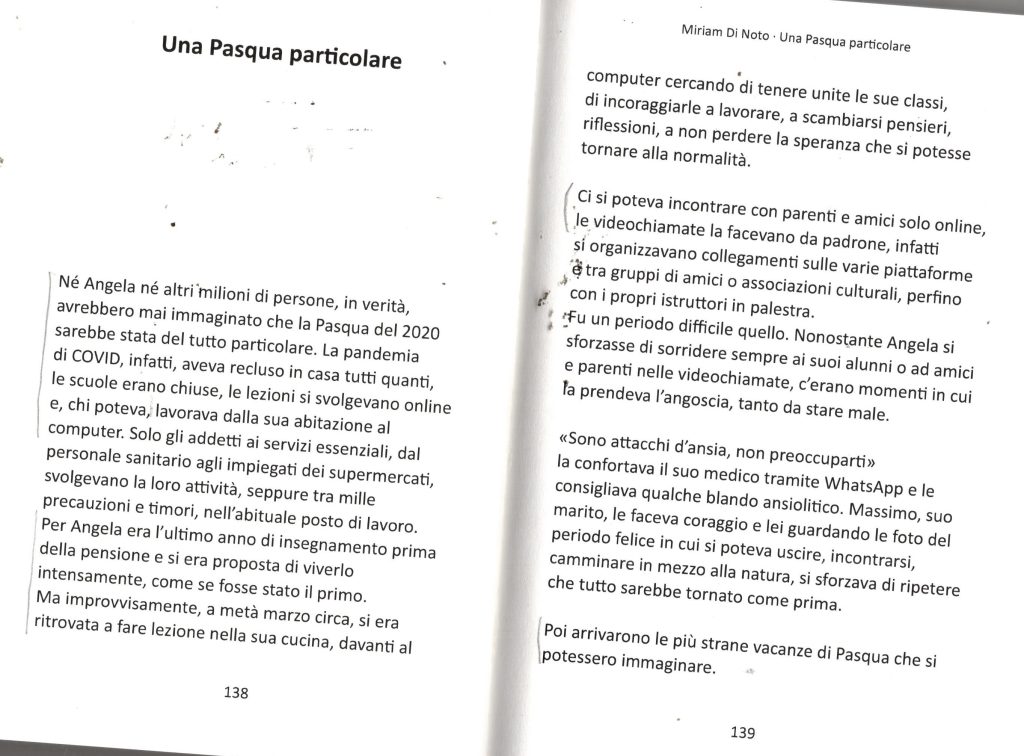

Anche “Una Pasqua particolare” è ambientata nel momento della pandemia: la protagonista Angela rivive l’esperienza dell’autrice, che nel 2020 era all’ultimo anno di insegnamento e visse con i noti disagi le novità della DAD e dello smart working: «Né Angela né altri milioni di persone, in verità, avrebbero mai immaginato che la Pasqua del 2020 sarebbe stata del tutto particolare. La pandemia di COVID, infatti, aveva recluso in casa tutti quanti, le scuole erano chiuse, le lezioni si svolgevano online e, chi poteva, lavorava dalla sua abitazione al computer. Solo gli addetti ai servizi essenziali, dal personale sanitario agli impiegati dei supermercati, svolgevano la loro attività, seppure tra mille precauzioni e timori, nell’abituale posto di lavoro. Per Angela era l’ultimo anno di insegnamento prima della pensione e si era proposta di viverlo intensamente, come se fosse stato il primo. Ma improvvisamente, a metà marzo circa, si era ritrovata a fare lezione nella sua cucina, davanti al computer cercando di tenere unite le sue classi, di incoraggiarle a lavorare, a scambiarsi pensieri, riflessioni, a non perdere la speranza che sì potesse tornare alla normalità. Ci si poteva incontrare con parenti e amici solo online, le videochiamate la facevano da padrone, infatti si organizzavano collegamenti sulle varie piattaforme tra gruppi di amici o associazioni culturali, perfino con i propri istruttori in palestra. Fu un periodo difficile quello. Nonostante Angela si sforzasse di sorridere sempre ai suoi alunni o ad amici e parenti nelle videochiamate, c’erano momenti in cui fa prendeva l’angoscia, tanto da stare male» (pp. 138-139).

Qui la rievocazione dei tempi della pandemia è tanto più efficace quanto più rapidamente, nella coscienza generale, quel periodo è stato frettolosamente rimosso freudianamente dalla memoria, come qualcosa di intollerabile e di irripetibile che meritava solo oblio e disdegno; ma in realtà proprio da quel “periodo difficile” emersero nuove speranze, nuove consapevolezze, anche nuovi ritmi e modi di vita, che giustamente Miriam Di Noto riporta all’attenzione del lettore. Anche qui, tuttavia, la drammaticità e la corta memoria del presente sono compensati dalla rievocazione dei tempi antichi, dei pranzi tradizionali che si organizzavano per Pasqua «in Sicilia, in una città di sessantamila abitanti in provincia di Ragusa» (p. 140), con il ricordo delle tradizionali “impanate”.

Nel complesso, in tutti i suoi racconti l’autrice presenta una quotidianità semplice, che però fa sempre i conti con il passato, con i ricordi, con il tempo che è stato; ma in fondo, come dice in “Infanzia d’altri tempi” la nutrice Marietta a Marina, queste «piccole, grandi, preziose vicende del passato» (p. 44) aiutano a conoscere ed amare di più il presente.

Diversa e davvero “alterna” è l’altra voce, quella di Eugenio Pattacini, che nei suoi racconti indulge a profonde riflessioni esistenziali ed intense analisi introspettive.

In “Fede e religione” da un colloquio fra un padre e un figlio, dopo la morte della madre, nasce una riflessione sulla parabola del figliol prodigo e poi sulla differenza fra fede e religione, sulla vanità dell’esistenza umana in una terra che è «un semplice granello di sabbia» (p. 32), sulla concezione di un Dio che non giudica «per la morale, le preghiere, gli atteggiamenti o non so cos’altro ancora» (p. 35) ma che esiste in una dimensione diversa, sicuramente non banale («Non cadiamo nell’errore di chi offriva sacrifici pensando di aver pagato per ottenere la benevolenza di Dio», p. 36).

In “Il giro della vita” l’esistenza umana viene paragonata all’hobby del narratore, cioè il ciclismo: il “circuito” percorso dai ciclisti diventa metafora della vita, con «curve, rettilinei, salite, discese, strettoie e improvvisi allargamenti delle sedi stradali» (p. 47), con il confronto con il “gruppo” degli altri, con il gioco di squadra, con la comprensione graduale dei punti di forza e di debolezza, fino alla campanella che segnala l’ultimo giro di corsa, il percorso che volge al termine: «Eccoci poi alle ultime tornate. Qui sì che ci si rende conto di quante siano le orbite di cui avremmo bisogno per sistemare tutto e che, forse, molti non avranno» (p. 57).

In “Vendo dubbi e smonto certezze” Pattacini smonta ogni sicumera esistenziale, ogni facile illusione: «è sui dubbi che si costruiscono le idee e il pensiero, le certezze sono solo gabbie e zavorre: veri e propri macigni legati ai piedi che impediscono di volare» (p. 73); tuttavia da questa consapevolezza non derivano rassegnazione e tristezza, bensì il bisogno operativo di vivere la vita con gli altri e per gli altri: «L’apertura agli altri, al volontariato, non è più una medaglia da porre sul petto, ma è divenuta comprensione dell’importanza dell’altro, di chi ci è prossimo» (pp. 79-80).

Nel racconto “Un uomo senza nome” il narratore rievoca le vicende della sua vita, dall’infanzia alla giovinezza alla maturità, con gli amori (c’è anche un matrimonio fallito), il lavoro, la carriera, i figli; all’età di 75 anni, divenuto ormai nonno di cinque nipotini, si riscopre ancora a fare progetti, a sognare, a concentrarsi su ciò che ama e che lo appassiona, finendo per attendere la morte come una normale fase della vita: «Se la morte è una fase della vita, di gran lunga è la più longeva. Anzi, per quanto ne sappiamo, è una visione verso l’infinito» (p. 110). In questa realtà, ogni essere umano è come un tedoforo, che impugna la fiaccola olimpica per un breve tragitto, ma divenendo «comunque parte attiva della fiamma, che brucerà per tutta la durata dei Giochi Olimpici» (p. 111).

Il racconto “Un pallido pallino blu” parte da una foto della Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager che mostra la Terra dalla distanza di 6 miliardi di chilometri (oltre Nettuno); il narratore presenta sinteticamente le vicende di vari personaggi, immersi in un’esistenza schiacciata fra l’infinitesimale e l’infinito: «Quante persone e quanto tempo sono trascorsi nella storia del mondo. Eppure tutto è avvenuto su quel piccolo pallino blu e in epoche che, raffrontate allo spazio infinito, non sarebbero nulla di più di un respiro» (p. 135).

Infine “Sogno”, come ha dichiarato lo stesso autore nell’intervista citata, «nella sua struttura iconica dell’esistenza, può essere la giusta sintesi dei miei sei racconti». Si parte da uno spunto autobiografico, laddove Pattacini si presenta «sbalzato sullo splendido mare di Marina di Ragusa dalla mia routine consolidata di Montecchiese» (pp. 150-151); poi, l’osservazione di un trattore cingolato che pulisce la spiaggia innesta una serie di meditazione esistenziali, trasformando ancora una volta uno spunto reale in metafora: la spiaggia “ripulita” non cancella del tutto le impronte, resta il ricordo della «moltitudine di persone di qualsiasi sesso, età, ceto e cultura» (p. 154) che ha calpestato la sabbia.

I due autori non si sono ancora incontrati di persona. Eppure, come ha dichiarato Pattacini, hanno sviluppato «un rapporto profondo facendo riferimento a ciò che appunto profondamente ci accomuna o ci pone in posizioni diverse se non addirittura contrapposte». La diversità delle prospettive e il diverso approccio narrativo raggiungono peraltro un’indubbia efficace sintesi nella naturalezza e nella semplicità con cui entrambi si esprimono, dissimulando l’imponente background culturale che sta dietro la loro scrittura.

A livello stilistico, basti dire che non ho trovato una virgola, un costrutto e un vocabolo fuori posto: cosa ormai più unica che rara in un’epoca in cui l’ignoranza ortografica, lessicale e sintattica domina incontrastata e (cosa più grave) non è neanche notata, né dagli autori né tanto meno dai lettori.

Si può dunque concludere che i 1315 km che separano Montecchio Emilia da Vittoria, prima ancora di essere azzerati da un incontro fra i due autori, sono già stati colmati da un’affinità elettiva e direi anche “spirituale” che ha creato un prodotto letterario ben scritto, interessante, coinvolgente e ricco di spunti di riflessione.

MARIO PINTACUDA

Palermo, 4 ottobre 2025

P.S.: Una presentazione di “Voci alterne” avverrà a Vittoria il 2 dicembre nella Sala delle Capriate.

Nel titolo il significato e il valore stesso del libro: voci parallele che pur non incontrandosi ma, appunto, alternandosi, disegnano un universo, quello che ci appartiene, fatto di quotidianità e di pensiero, di esteriorità e interiorità che scava e definisce il nostro essere “persona”.

Complimenti agli autori e all’autore della bella, profonda e analitica recensione.