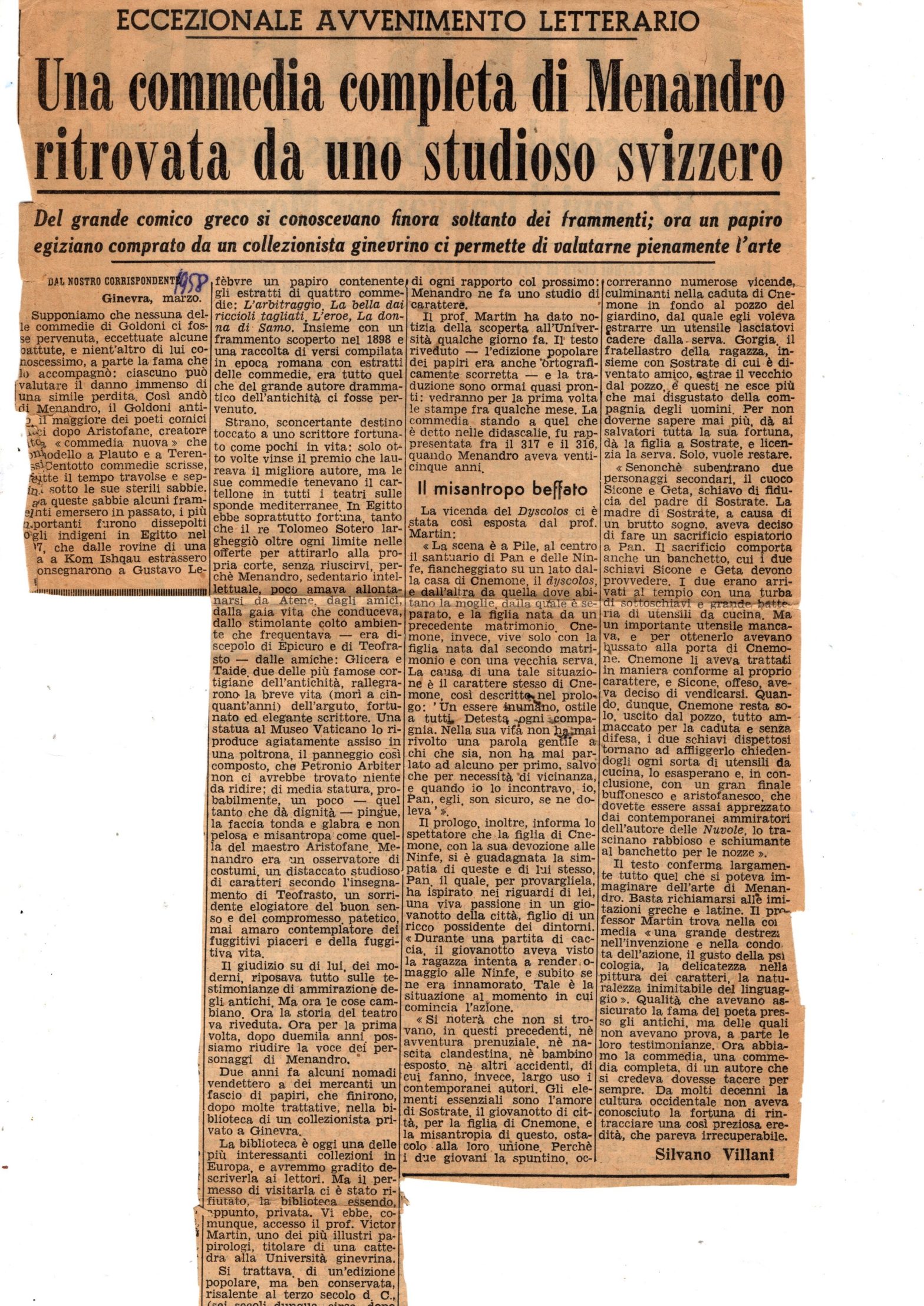

Nel marzo del 1958 sul “Corriere della sera” un articolo di Silvano Villani (Trieste 1923 – Roma 2011), annunciava un “eccezionale avvenimento letterario”: «Una commedia completa di Menandro ritrovata da uno studioso svizzero”.

Il sottotitolo aggiungeva: «Del grande comico greco si conoscevano finora soltanto dei frammenti; ora un papiro egiziano comprato da un collezionista ginevrino ci permette di valutarne pienamente l’arte”.

Ecco il testo dell’articolo:

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Ginevra, marzo 1958

«Supponiamo che nessuna delle commedie di Goldoni ci fosse pervenuta, eccettuate alcune battute, e nient’altro di lui conoscessimo, a parte la fama che lo accompagnò: ciascuno può valutare il danno immenso di una simile perdita. Così andò di Menandro, il Goldoni antico, il maggiore dei comici greci dopo Aristofane, creatore della «commedia nuova» che fu modello a Plauto e a Terenzio. Centotto commedie scrisse, che tutte il tempo travolse e seppellì sotto le sue sterili sabbie. Da queste sabbie alcuni frammenti emersero in passato, i più importanti furono dissepolti dagli indigeni in Egitto nel 1907, che dalle rovine di una casa a Kom Ishqau estrassero e consegnarono a Gustavo Lefèbvre un papiro contenente gli estratti di quattro commedie: L’arbitraggio, La bella dai riccioli tagliati, L’eroe, La donna di Samo. Insieme con un frammento scoperto nel 1898 e una raccolta di versi compilata in epoca romana con estratti delle commedie, era tutto quel che del grande autore drammatico dell’antichità ci fosse pervenuto.

Strano, sconcertante destino toccato a uno scrittore fortunato come pochi in vita: solo otto volte vinse il premio che laureava il migliore autore, ma le sue commedie tenevano il cartellone in tutti i teatri sulle sponde mediterranee. In Egitto ebbe soprattutto fortuna, tanto che il re Tolomeo Sotero largheggiò oltre ogni limite nelle offerte per attirarlo alla propria corte, senza riuscirvi, perché Menandro, sedentario intellettuale, poco amava allontanarsi da Atene, dagli amici, dalla gaia vita che conduceva, dallo stimolante colto ambiente che frequentava, – era discepolo di Epicuro e di Teofrasto -, dalle amiche: Glicera e Taide, due delle più famose cortigiane dell’antichità, rallegrarono. la breve vita (morì a cinquant’anni) dell’arguto, fortunato ed elegante scrittore. Una statua al Museo Vaticano lo riproduce agiatamente assiso in una poltrona, il panneggio così composto, che Petronio Arbiter non ci avrebbe trovato niente da ridire; di media statura, probabilmente, un poco – quel tanto che dà dignità – pingue, la faccia tonda e glabra e non pelosa e misantropa come quella del maestro Aristofane, Menandro era un osservatore di costumi, un distaccato studioso di caratteri secondo l’insegnamento di Teofrasto, un sorridente elogiatore del buon senso e del compromesso. patetico, mai amaro contemplatore dei fuggitivi piaceri e della fuggitiva vita.

Il giudizio su di lui, dei moderni, riposava tutto sulle testimonianze di ammirazione degli antichi. Ma ora le cose cambiano. Ora la storia del teatro va riveduta. Ora per la prima volta, dopo duemila anni possiamo riudire la voce dei personaggi di Menandro.

Due anni fa alcuni nomadi vendettero a dei mercanti un fascio di papiri, che finirono, dopo molte trattative, nella biblioteca di un collezionista privato a Ginevra. La biblioteca è oggi una delle più interessanti collezioni in Europa, e avremmo gradito descriverla ai lettori. Ma il permesso di visitarla ci è stato rifiutato, la biblioteca essendo, appunto, privata. Vi ebbe, comunque, accesso il prof. Victor Martin, uno dei più illustri papirologi, titolare di una cattedra alla Università ginevrina. Si trattava di un’edizione popolare, ma ben conservata, risalente al terzo secolo d.C. (sei secoli dunque, circa, dopo l’epoca in cui Menandro visse) la cui identificazione non era difficile. In calce a un foglio era scritto: Menandrou, Dyscolos.

Riordinati i fogli, la commedia, l’unica commedia di Menandro che oggi possediamo, risultò completa: il Dyscolos la cui traduzione, in una parola, è un poco difficile. In francese non esiste che «Misanthrope», il cui significato, tuttavia, si discosta un poco da quello della parola greca. In italiano esiste l’identica parola greca, discolo: ma anch’essa, per significato, si è allontanata dall’originale. Dyscolos è l’asociale, il nemico di ogni rapporto col prossimo: Menandro ne fa uno studio di carattere.

Il prof. Martin ha dato notizia della scoperta all’Università qualche giorno fa. Il testo riveduto – l’edizione popolare dei papiri era anche ortograficamente scorretta – e la traduzione sono ormai quasi pronti: vedranno per la prima volta le stampe fra qualche mese. La commedia, stando a quel che è detto nelle didascalie, fu rappresentata fra il 317 e il 316, quando Menandro aveva venticinque anni.

La vicenda del Dyscolos ci è stata così esposta dal prof. Martin: «La scena è a Pile, al centro il santuario di Pan e delle Ninfe, fiancheggiato su un lato dalla casa di Cnemone, il dyscolos,

e dall’altra da quella dove abitano la moglie, dalla quale è separato, e la figlia nata da un precedente matrimonio. Cnemone, invece, vive solo con la figlia nata dal secondo matrimonio e con una vecchia serva. La causa di una tale situazione è il carattere stesso di Cnemone così descritto nel prologo: “Un essere inumano, ostile a tutti. Detesta ogni compagnia. Nella sua vita non ha mai rivolto una parola gentile a chi che sia, non ha mai parlato ad alcuno per primo, salvo che per necessità di vicinanza, e quando io lo incontravo, io, Pan, egli, son sicuro, se ne doleva”. Il prologo, inoltre, informa lo spettatore che la figlia di Cnemone, con la sua devozione alle Ninfe, si è guadagnata la simpatia di queste e di lui stesso, Pan il quale, per provargliela, ha ispirato, nei riguardi di lei, una viva passione in un giovanotto della città, figlio di un ricco possidente dei dintorni. Durante una partita di caccia, il giovanotto aveva visto la ragazza intenta a render omaggio alle Ninfe, e subito se ne era innamorato. Tale è la situazione al momento in cui comincia l’azione. Si noterà che non si trovano, in questi precedenti, né avventura prenuziale, né nascita clandestina, né bambino esposto né altri accidenti, di cui fanno, invece, largo uso i contemporanei autori. Gli elementi essenziali sono l’amore di Sostrate, il giovanotto di città, per la fglia di Cnemone, e la misantropia di questo, ostacolo alla loro unione. Perché i due giovani la spuntino, occorreranno numerose vicende, culminanti nella caduta di Cnemone in fondo al pozzo del giardino, dal quale egli voleva estrarre un utensile lasciatovi cadere dalla serva. Gorgia, il fratellastro della ragazza, insieme con Sostrate di cui è diventato amico, estrae il vecchio dal pozzo, e questi ne esce più che mai disgustato della compagnia degli uomini. Per non doverne sapere mai più, dà ai salvatori tutta la sua fortuna, dà la figlia a Sostrate, e licenzia la serva. Solo, vuole restare. Senonché subentrano due personaggi secondari, il cuoco Sicone e Geta, schiavo di fiducia del padre di Sostrate. La madre di Sostrate, a causa di un brutto sogno, aveva deciso di fare un sacrificio espiatorio a Pan. Il sacrificio comporta anche un banchetto, cui i due schiavi Sicone e Geta devono provvedere. I due erano arrivati al tempio con una turba di sottoschiavi e grande batteria di utensili da cucina. Ma un importante utensile mancava, e per ottenerlo avevano bussato alla porta di Cnemone. Cnemone li aveva trattati in maniera conforme al proprio carattere, e Sicone, offeso, aveva deciso di vendicarsi. Quando, dunque, Cnemone resta solo, uscito dal pozzo, tutto ammaccato per la caduta e senza difesa, i due schiavi dispettosi tornano ad affliggerlo chiedendogli ogni sorta di utensili da cucina, lo esasperano e, in conclusione, con un gran finale buffonesco e aristofanesco, che dovette essere assai apprezzato dai contemporanei ammiratori dell’autore delle Nuvole, lo trascinano rabbioso e schiumante al banchetto per le nozze».

Il testo conferma largamente tutto quel che si poteva immaginare dell’arte di Menandro. Basta richiamarsi alle imitazioni greche e latine. Il professor Martin trova nella commedia «una grande destrezza nell’invenzione e nella condotta dell’azione, il gusto della psicologia, la delicatezza nella pittura dei caratteri, la naturalezza inimitabile del linguaggio».

Qualità che avevano assicurato la fama del poeta presso gli antichi, ma delle quali non avevano prova, a parte le loro testimonianze. Ora abbiamo la commedia, una commedia completa, di un autore che si credeva dovesse tacere per sempre. Da molti decenni la cultura occidentale non aveva conosciuto la fortuna di rintracciare una così preziosa eredità, che pareva irrecuperabile.

Silvano Villani

P.S.: La data esatta dell’articolo purtroppo non si vede nel ritaglio di giornale, che fu conservato da mio padre. Però sul retro ho trovato un riferimento a un recentissimo intervento del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi alla celebrazione del quinquennio del Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, avvenuta a Milano il 2 marzo 1958; al ritorno a Roma “dopo il breve soggiorno milanese”, il Presidente inviava due telegrammi di ringraziamento al sindaco di Milano, prof. Virgilio Ferrari, e a Guido Ucelli, presidente del Museo. Verosimilmente dunque l’articolo su Menandro fu pubblicato fra il 3 e il 5 marzo sul “Corriere”; purtroppo non ho la possibilità ora di controllare il dettaglio.

MARIO PINTACUDA

Palermo, 20 ottobre 2025