Ho trovato fra le mille carte di mio padre una copia della rivista “La Sicile illustrée” (sicuramente ereditata da mio nonno), risalente al 1908 (n° VIII).

Nel panorama della stampa periodica siciliana, che tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 contava innumerevoli iniziative culturali, “La Sicile illustrée” occupava un posto di rilievo; era l’organo ufficiale dell’Associazione Nazionale per il movimento dei forestieri e dell’Associazione Siciliana per il Bene Economico (quest’ultima fondata nel 1895 con uno statuto che fissava quale primo scopo il “contribuire al miglioramento delle condizioni morali ed economiche dell’Isola”).

“La Sicile illustrée” si incaricava dichiaratamente di “far conoscere all’Estero e anche nell’Italia Continentale le non comuni bellezze naturali ed artistiche dell’isola nostra e le vive nostre produzioni commerciali e industriali”.

Fra i principali azionisti c’erano Ignazio e Vincenzo Florio, il conte di Francavilla, il duca della Verdura e i due direttori, cioè la duchessa Mara di Villa Gloria e il deputato principe Pietro Lanza di Scalea. L’editore era Salvatore Marraffa Abate di Palermo, un brillante imprenditore che vendeva di tutto (dai vini agli strumenti chirurgici alle stoffe) e dirigeva il Sicilian Information Office (S.I.O.), che forniva servizi di guide turistiche, pacchetti di viaggio e souvenir.

“La Sicile Illustrée” era indirizzata a un turismo d’élite; sin dal primo numero del 1904 vi comparivano articoli e inserzioni in varie lingue (francese, inglese e tedesco).

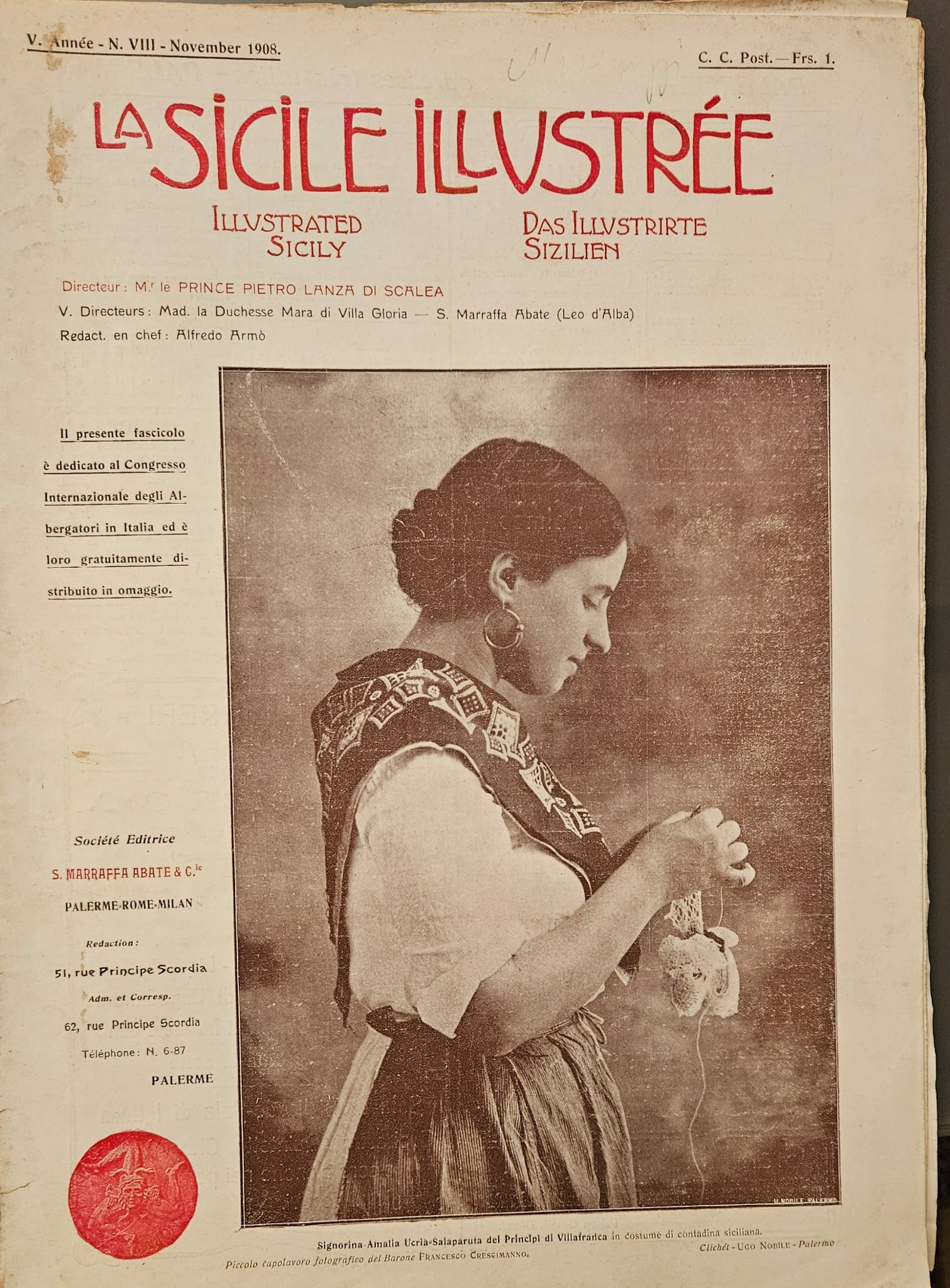

La copia di cui parlavo all’inizio risale al novembre 1908 e ha un formato molto grande (32×24), con la carta patinata e una veste tipografica raffinatissima. La copertina (di cui allego qui sotto l’immagine) presenta la sig.na Amalia Ucrìa Salaparuta dei principi di Villafranca, “in costume di contadina siciliana” (la foto viene definita “piccolo capolavoro fotografico del barone Francesco Crescimanno“).

Nella rivista, il corredo d’immagini è ricchissimo: riproduzioni di stampe antiche, fotografie, disegni di artisti insigni, ecc.

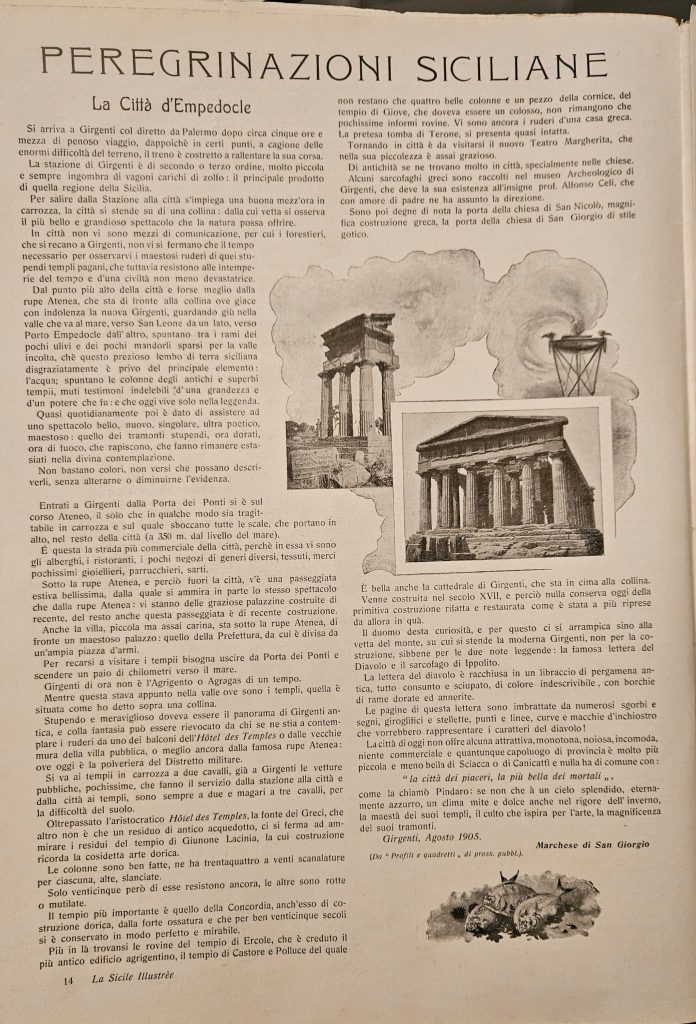

In particolare, a pag. 14 si trova un articolo a firma “Marchese di San Giorgio”, intitolato “Peregrinazioni siciliane – La città d’Empedocle”.

Questo articolo mi ha colpito perché pochi giorni fa ho letto una spiacevolissima notizia sul flop di Agrigento capitale della cultura 2025: “La Corte dei Conti boccia Agrigento capitale della cultura – Flop del turismo, presenze identiche al passato. Il sindaco e la presidente della Fondazione hanno due mesi per una inversione di tendenza” (“La Stampa”, 31.10.25).

Ebbene, a leggere la relazione del Marchese di San Giorgio (che risale all’agosto 1905) sembra quasi che la storia (come spesso capita da queste parti) si ripeta.

Già l’arrivo nella “città d’Empedocle” era problematico: «Si arriva a Girgenti col diretto da Palermo dopo circa cinque ore e mezza di penoso viaggio, dappoichè in certi punti, a cagione delle enormi difficoltà del terreno, il treno è costretto a rallentare la sua corsa. La stazione di Girgenti è di secondo o terzo ordine, molto piccola e sempre ingombra di vagoni carichi di zolfo: il principale prodotto di quella regione della Sicilia».

Non meno arduo era (è?) il trasferimento dalla stazione al centro città: «Per salire dalla Stazione alla città s’impiega una buona mezz’ora in carrozza, la città si stende su di una collina: dalla cui vetta si osserva il più bello e grandioso spettacolo che la natura possa offrire. In città non vi sono mezzi di comunicazione, per cui i forestieri, che si recano a Girgenti, non vi si fermano che il tempo necessario per osservarvi i maestosi ruderi di quei stupendi templi pagani, che tuttavia resistono alle intemperie del tempo e d’una civiltà non meno devastatrice». La contraddizione fra la bellezza magica dei luoghi e l’imperizia e l’inerzia degli uomini non potrebbe essere più evidente.

Un altro problema di allora (?) è la mancanza d’acqua: «Dal punto più alto della città e forse meglio dalla rupe Atenea, che sta di fronte alla collina ove giace con indolenza la nuova Girgenti, guardando giù nella valle che va al mare, verso San Leone da un lato, verso Porto Empedocle dall’ altro, spuntano tra i rami dei pochi ulivi e dei pochi mandorli sparsi per la valle incolta, chè questo prezioso lembo di terra siciliana disgraziatamente è privo del principale elemento: l’acqua; spuntano le colonne degli antichi e superbi templi, muti testimoni indelebili d’ una grandezza e d’un potere che fu: e che oggi vive solo nella leggenda».

Per fortuna, come si diceva, la natura compensa le mancanze umane: «Quasi quotidianamente poi è dato di assistere ad uno spettacolo bello, nuovo, singolare, ultra poetico, maestoso: quello dei tramonti stupendi, ora dorati, ora di fuoco, che rapiscono, che fanno rimanere estasiati nella divina contemplazione. Non bastano colori, non versi che possano descriverli, senza alterarne o diminuirne l’evidenza».

Il Marchese descrive poi così la via Atenea (chiamata “corso Ateneo”): «Entrati a Girgenti dalla Porta dei Ponti si è sul corso Ateneo, il solo che in qualche modo sia tragittabile in carrozza e sul quale sboccano tutte le scale, che portano in alto, nel resto della città (a 350 m. dal livello del mare). È questa la strada più commerciale della città, perché in essa vi sono gli alberghi, i ristoranti, i pochi negozi di generi diversi, tessuti, merci pochissimi gioiellieri, parrucchieri, sarti. Sotto la rupe Atenea, e perciò fuori la città, v’è una passeggiata estiva bellissima, dalla quale si ammira in parte lo stesso spettacolo che dalla rupe Atenea: vi stanno delle graziose palazzine costruite di recente, del resto anche questa passeggiata è di recente costruzione. Anche la villa, piccola ma assai carina, sta sotto la rupe Atenea, di fronte un maestoso palazzo: quello della Prefettura, da cui è divisa da un’ampia piazza d’armi».

Il “pezzo forte” della “peregrinazione” è, ovviamente, la visita della Valle dei Templi: «Per recarsi a visitare i tempii [sic!] bisogna uscire da Porta dei Ponti e scendere un paio di chilometri verso il mare. Girgenti di ora non è l’Agrigento o Agragas di un tempo. Mentre questa stava appunto nella valle ove sono i templi, quella è situata come ho detto sopra una collina. Stupendo e meraviglioso doveva essere il panorama di Girgenti antica, e colla fantasia può essere rievocato da chi se ne stia a contemplare i ruderi da uno dei balconi dell’Hótel des Temples o dalle vecchie mura della villa pubblica, o meglio ancora dalla famosa rupe Atenea: ove oggi è la polveriera del Distretto militare. Si va ai tempii in carrozza a due cavalli, già a Girgenti le vetture pubbliche, pochissime, che fanno il servizio dalla stazione alla città e dalla città ai templi, sono sempre a due e magari a tre cavalli, per la difficoltà del suolo».

L’insigne turista descrive quindi le meraviglie della valle: i templi di Giunone Lacinia e della Concordia, le rovine del tempio di Ercole, le quattro colonne del tempio di Castore e Polluce e le «pochissime informi rovine» del tempio di Giove.

Al ritorno, l’articolista non si è fatto mancare la visita al museo archeologico, «che deve la sua esistenza all’insigne prof. Alfonso Celi, che con amore di padre ne ha assunto la direzione». A seguire, il Marchese è stato nelle chiese di San Nicolò e San Giorgio e nella cattedrale; quest’ultima «desta curiosità […] per le due note leggende: la famosa lettera dei Diavolo e il sarcofago di Ippolito» (in realtà la famosa lettera è solo una copia, perché l’originale è custodito nel monastero femminile benedettino di clausura del SS. Rosario a Palma di Montechiaro).

Le considerazioni finali sulla città di Girgenti sono, purtroppo, impietose: «La città di oggi non offre alcuna attrattiva, monotona, noiosa, incomoda, niente commerciale e quantunque capoluogo di provincia è molto più piccola e meno bella di Sciacca o di Canicattì e nulla ha di comune con “la città dei piaceri, la più bella dei mortali”, come la chiamò Pindaro».

Meno male che, ancora una volta, le bellezze naturali tornano a salvare il salvabile: «se non che ha un cielo splendido, eternamente azzurro, un clima mite e dolce anche nel rigore dell’inverno, la maestà dei suoi templi, il culto che ispira per l’arte, la magnificenza dei suoi tramonti». Qui si conclude l’articolo, con la data: “Girgenti, agosto 1905”.

Io sono tornato ad Agrigento, dopo molti anni, nel febbraio scorso. Era una giornata in cui il cielo non era “eternamente azzurro”, ma il fascino millenario dei templi era ancora tutto lì, ineliminabile e irriducibile.

Sicuramente però, mentre era bello vedere dalla città la valle, era altrettanto spiacevole vedere la città dalla valle, compreso quel mostruoso pugno dell’occhio che è il megaviadotto sulla statale.

Va detto che la città, almeno agli occhi di palermitani abituati al perenne orrore della sporcizia e del degrado dilagante, sembrava accettabilmente pulita: peccato però che la classifica italiana sulla qualità della vita ponga Agrigento al 96° posto su 107 (ma Palermo è al 100°…).

Peccato anche – e soprattutto – che neanche la nomina (che peraltro ci poteva stare tutta) a “capitale della cultura” 2025 sia servita a dare una scossa a un immobilismo che, come si è potuto constatare, è più che centenario: dei 44 progetti del dossier solo quattro sono conclusi, 14 in corso di svolgimento, 17 in allestimento, 5 iniziative sono ancora in fase di affidamento, in attesa di sapere chi le porterà in porto. Intanto la Corte dei Conti vuole fare chiarezza sulla gestione degli oltre 6 milioni di euro di fondi erogati (quasi tutti pubblici).

Questo è quanto. Meno male che la valle, patrimonio dell’umanità, resta sempre là: le capitali della cultura (ammesso che oggi esista ancora una cultura) passano, ma i templi rimangono, intrusione ostinata del passato radioso di quella che fu “la più bella città dei mortali” in un presente che ha smarrito ogni memoria.