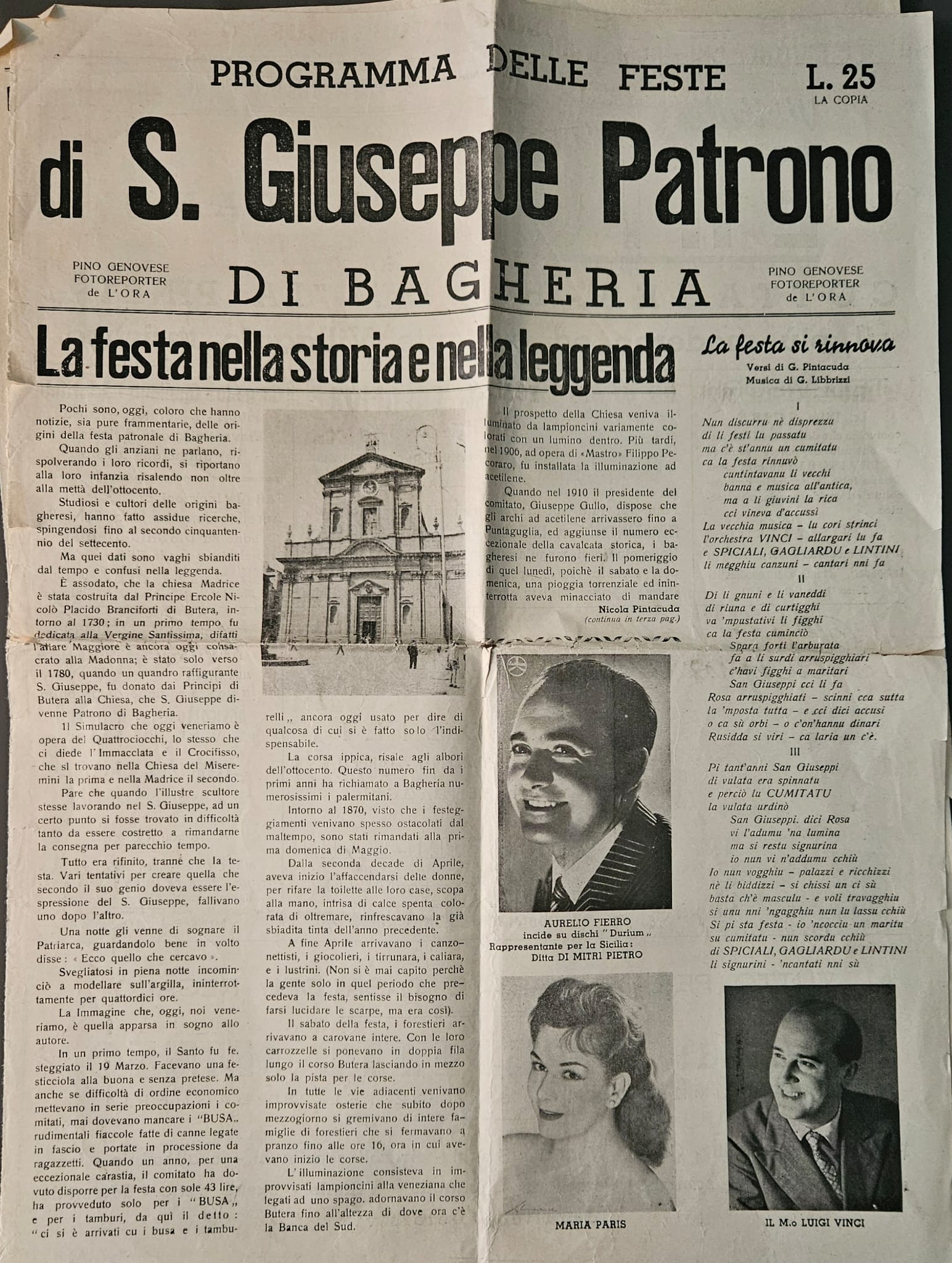

Ho trovato nell’archivio di mio padre un supplemento del quotidiano “L’ora” dedicato al programma della festa in onore di San Giuseppe, patrono di Bagheria.

Il supplemento, che comprende 4 pagine, non è datato, ma grazie a Domenico Sciortino, impareggiabile memoria storica di Bagheria, ho potuto dedurre con certezza che risale al periodo fine luglio-inizio agosto 1957. In quell’anno, infatti, furono invitati alla festa i cantanti Aurelio Fierro (allora sulla cresta dell’onda con la canzone “Lazzarella”) e Maria Paris (in voga per le canzoni “Niní Tirabusció” e “Tuppe tuppe Marisciá”); inoltre partecipava l’orchestra diretta dal maestro Luigi Vinci.

Alle pagine 1 e 3 compare un articolo di Nicola Pintacuda, fratello del celebre fotografo Mimmo e figlio del poeta estemporaneo Pippinieddu (che a sua volta era cugino di mio padre); l’articolo si intitola “La festa nella storia e nella leggenda” e propone (con qualche imprecisione) le notizie sulla festa del Santo patrono.

Ne trascrivo le parti principali:

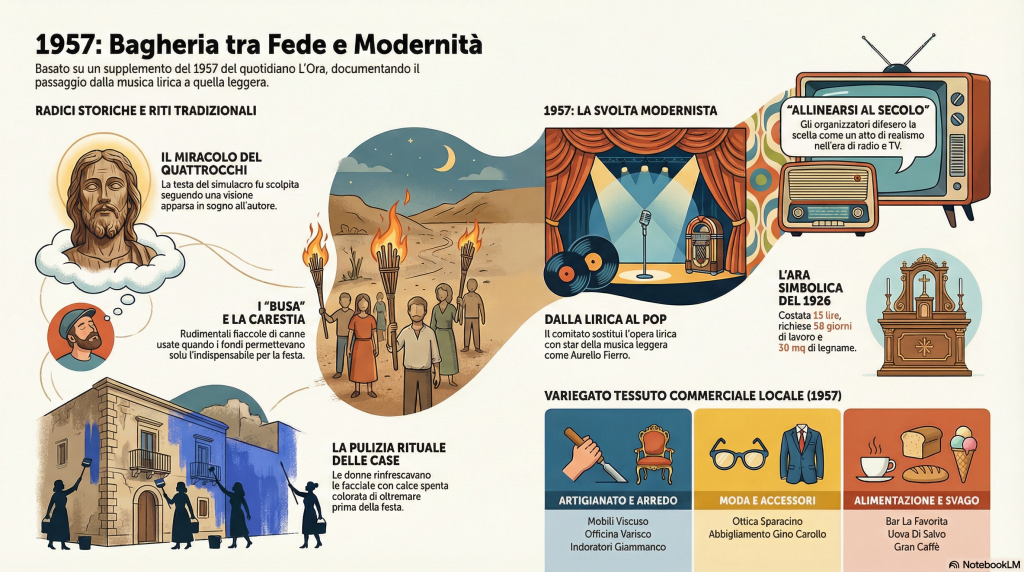

«È assodato che la chiesa Madrice è stata costruita dal Principe Ercole Nicolò Placido Branciforti di Butera, intorno al 1730; in un primo tempo fu dedicata alla Vergine Santissima, difatti l’altare Maggiore è ancora oggi consacrato alla Madonna; è stato solo verso il 1780, quando un quadro raffigurante S. Giuseppe fu donato dai Principi di Butera alla Chiesa, che S. Giuseppe divenne Patrono di Bagheria. Il Simulacro che oggi veneriamo è opera del Quattrocchi, lo stesso che ci diede l’Immacolata e il Crocifisso, che si trovano nella Chiesa del Miseremini la prima e nella Madrice il secondo. Pare che quando l’illustre scultore stesse lavorando nel S. Giuseppe, ad un certo punto si fosse trovato in difficoltà tanto da essere costretto a rimandarne la consegna per parecchio tempo. Tutto era rifinito, tranne che la testa. Vari tentativi per creare quella che secondo il suo genio doveva essere l’espressione del S. Giuseppe, fallivano uno dopo l’altro. Una notte gli venne di sognare il Patriarca, guardandolo bene in volto disse: «Ecco quello che cercavo». Svegliatosi in piena notte incominciò a modellare sull’argilla, ininterrottamente per quattordici ore. La Immagine che, oggi, noi veneriamo, è quella apparsa in sogno allo autore.

In un primo tempo, il Santo fu festeggiato il 19 Marzo. Facevano una festicciola alla buona e senza pretese. Ma anche se difficoltà di ordine economico mettevano in serie preoccupazioni i comitati, mai dovevano mancare i “BUSA”, rudimentali fiaccole fatte di canne legate in fascio e portate in processione da ragazzetti. Quando un anno, per una eccezionale carestia, il comitato ha dovuto disporre per la festa con sole 43 lire, ha provveduto solo per i “BUSA”, e per i tamburi, da qui il detto: “ci si è arrivati cu i busa e i tamburelli”, ancora oggi usato per dire di qualcosa di cui si è fatto solo l’indispensabile.

La corsa ippica risale agli albori dell’Ottocento. Questo numero fin da i primi anni ha richiamato a Bagheria numerosissimi i palermitani. Intorno al 1870, visto che i festeggiamenti venivano spesso ostacolati dal maltempo, sono stati rimandati alla prima domenica di Maggio. Dalla seconda decade di Aprile, aveva inizio l’affaccendarsi delle donne, per rifare la toilette alle loro case, scopa alla mano, intrisa di calce spenta colorata di oltremare, rinfrescavano la già sbiadita tinta dell’anno precedente.

A fine Aprile arrivavano i canzonettisti, i giocolieri, i tirrunara, i caliara, e i lustrini (non si è mai capito perché la gente solo in quel periodo che precedeva la festa, sentisse il bisogno di farsi lucidare le scarpe, ma era così). Il sabato della festa, i forestieri arrivavano a carovane intere. Con le loro carrozzelle si ponevano in doppia fila lungo il corso Butera lasciando in mezzo solo la pista per le corse. In tutte le vie adiacenti venivano improvvisate osterie che subito dopo mezzogiorno si gremivano di intere famiglie di forestieri che si fermavano a pranzo fino alle ore 16, ora in cui avevano inizio le corse.

L’illuminazione consisteva in improvvisati lampioncini alla veneziana che legati ad uno spago adornavano il corso Butera fino all’altezza di dove ora c’è la Banca del Sud. Il prospetto della Chiesa veniva illuminato da lampioncini variamente colorati con un lumino dentro. Più tardi, nel 1906, ad opera di «Mastro» Filippo Pecoraro, fu installata la illuminazione ad acetilene.

Quando nel 1910 il presidente del comitato, Giuseppe Gullo, dispose che gli archi ad acetilene arrivassero fino a Puntaguglia, ed aggiunse il numero eccezionale della cavalcata storica, i bagheresi ne furono fieri. […] La prima guerra mondiale interruppe questa nostra bella tradizione dal 1914 al 1919. […] Nel 1926, presidente Onofrio Scaduto, è stata eretta ad opera dei cugini Antonino e Giuseppe Pintacuda, un’ara simbolica in piazza la cui costruzione ha richiesto 50 giorni di lavoro a 15 operai, impiegando 30 mq. di legname per il costo complessivo di 13 lire, pari a quanto era stato speso per tutta la festa negli anni precedenti.

Per la prima volta la stampa isolana ebbe ad interessarsi alla nostra festa. Con l’aumentare delle esigenze del popolo, i veri comitati susseguitisi si sono aggiornati ai tempi. Un altro arresto si è riscontrato a causa della ultima guerra. Dal 1946 ad oggi ci è stato un crescendo sempre maggiore, specie per quanto riguarda le audizioni musicali. Si sono alternate a Bagheria i complessi bandistici più importanti d’Italia, da quella dei Carabinieri, a quella della Finanza e della P. S.

La festa di quest’anno [1957] ha qualcosa di nuovo che segnerà una svolta decisiva nei festeggiamenti degli anni avvenire. Il comitato composto dai Sigg. Giovanni Lentini Presidente, Francesco Speciale V. Pres., Gagliardo Girolamo Tesoriere, e Ignazio Pagano Segretario, coadiuvati validamente dai Sigg. Nino Lo Verso, ha voluto sfidando le tradizioni, apportare una modifica sopprimendo la bicentenaria consuetudine dei concerti di musica operistica, offrendo un concerto di musica leggera diretta dal M. Luigi Vinci, con i cantanti, Aurelio Fierro, Maria Paris, Rino Salviati, Tina De Paolis, presentati da Pino Noto.

Questa innovazione ha suscitato nei bagheresi, conservatori, aspre polemiche accusando gli organizzatori di scarsa educazione musicale. Le proteste degli oppositori hanno avuto caratteristiche di crociata in difesa della immortale lirica. Sento il dovere di rendere noto l’intimo pensiero del comitato. Noi sopprimiamo dal programma i concerti operistici appunto e sopratutto perché la comprendiamo e l’amiamo. Non si può continuare a portare sulla piazza, Verdi, Rossini, Mozzart, Beetowen, dove quelle sfumature che hanno reso immortali questi spartiti, si perdono nel brusio di un popolo che gremisce una piazza. In una festa patronale non è il tempo né il luogo adatto per soddisfare esigenze eccelse dello spirito. Proprio coloro che più amano la lirica hanno sempre sofferto perché non sono giunte a loro quelle sottigliezze che fanno giganteggiare compositori ed esecutori. Nell’ora della Radio e della Televisione […] diviene quasi una profanazione all’arte, l’esecuzione di Wagner, in piazza; mentre la Musica leggera pur non impegnando a fondo lo spirito, ci dà quella riposante spensieratezza indispensabile perché vive nel ritmo rullante della vita moderna.

Ci auguriamo che davvero negli anni successivi la nostra festa, si vogli sempre più allineare a questo secolo in cui il progresso segna passi giganteschi. Quando le ultime note di “Malinconico Autunno”, e di “Lazzarella”, si saranno spente nell’aria, e la mente dei bagheresi sarà rivolta alla festa dell’anno prossimo, sono certo che annideranno nei loro animi idee sempre più nuove ed innovatrici.

Nicola Pintacuda

Fra gli errori di questo articolo, Mimmo Sciortino me ne segnala due: «La chiesa madre, sebbene il patrono di Bagheria fosse San Giuseppe, è stata sempre intitolata alla “Nativitá della beata Vergine Maria”; inoltre lo scultore delle statue a cui si fa riferimento non è Domenico Quattrociocchi, che era un pittore bagherese (1872-1941), ma lo scultore Filippo Quattrocchi (1738-1813)».

Nonostante questi refusi, il testo di Nicola Pintacuda costituisce un’interessante cronaca che intreccia fede, arte e costume, offrendo uno spaccato vivido della trasformazione di Bagheria da borgo feudale a centro urbano moderno. L’autore ricostruisce l’identità della festa, partendo dal legame con i Principi di Butera e dal fascino soprannaturale legato al simulacro del Quattrocchi, la cui testa sarebbe frutto di una visione onirica dello scultore. Particolarmente interessante è la dimensione antropologica: l’articolista salva dall’oblio tradizioni popolari come i “busa” (le fiaccole di canne) e la curiosa abitudine dei “lustrini”, restituendoci il sapore di una festa che era anche un rito di pulizia collettiva (la calce color oltremare per le case).

Il passaggio cruciale dell’articolo risiede però nella scelta modernista del 1957: il comitato – guidato da Giovanni Lentini, Francesco Speciale, Girolamo Gagliardo e Ignazio Pagano, validamente coadiuvati da Nino Lo Verso – prese una decisione inaudita: cancellare la lirica (Verdi, Mozart, Wagner) per fare spazio alla musica leggera. Sul palco arrivarono Aurelio Fierro con la sua “Lazzarella” e Maria Paris. Tuttavia la sostituzione dell’opera lirica con la musica leggera viene difesa non come un impoverimento culturale, ma come un atto di realismo: in un’epoca dominata da radio e TV, la piazza non è più il tempio del “colto”, ma lo spazio della spensieratezza moderna; è il ritratto di una comunità che, pur tra le aspre polemiche dei conservatori, decide di “allinearsi al secolo” e guardare al futuro.

Il supplemento contiene anche alcuni inserti di poesia dialettale.

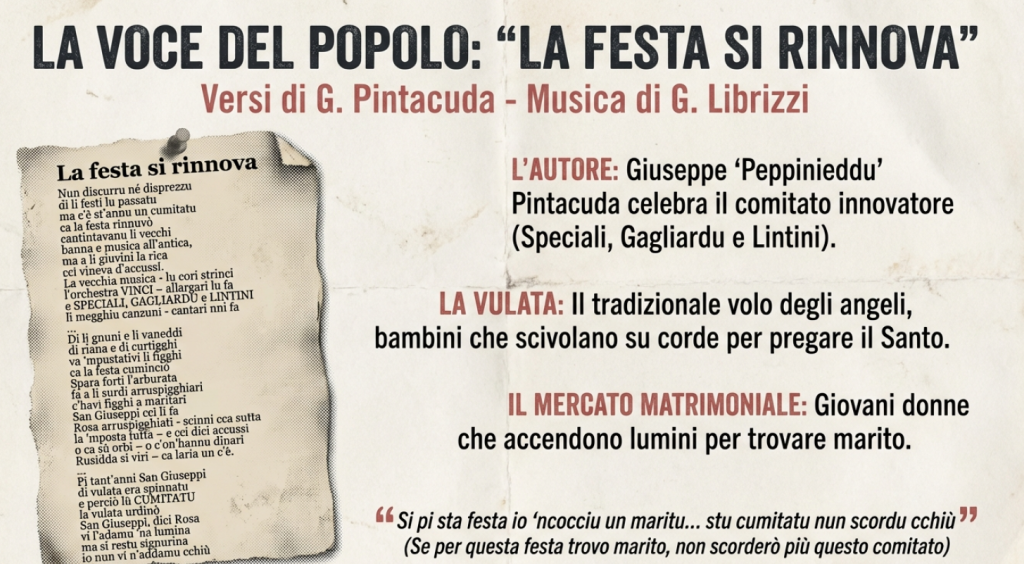

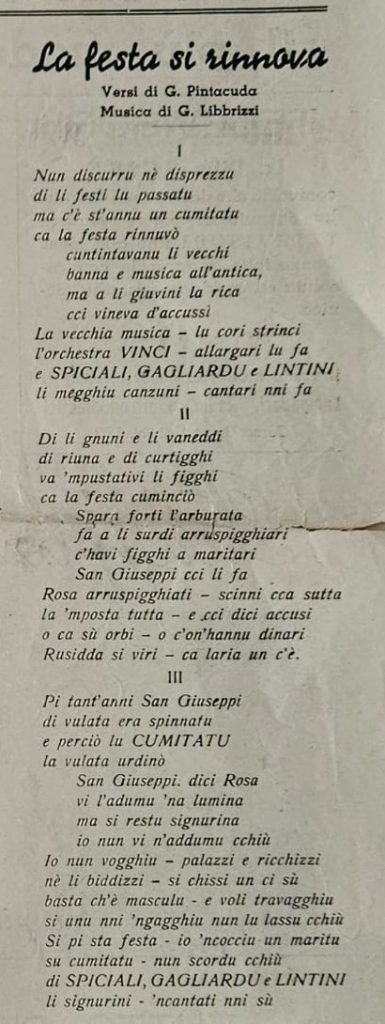

A pag. 1 si legge una poesia di Giuseppe “Peppinieddu” Pintacuda, intitolata “La festa si rinnova”, che fu musicata da G. Librizzi:

I – Nun discurru nè disprezzu / di li festi lu passatu / ma c’è st’annu un cumitatu / ca la festa rinnuovò / cuntintavanu li vecchi / banna e musica all’antica, / ma a li giuvini la rica / cci vineva d’accussì. / La vecchia musica – lu cori strinci / l’orchestra VINCI – allargari lu fa / e SPICIALI, GAGLIARDU e LINTINI / li megghiu canzuni – cantari nni fa,

II – Di li gnuni e li vaneddi / di riuna e di curtigghi / va ‘mpustativi li figghi / ca la festa cuminciò. / Spara forti l’arburata / fa a li surdi arruspigghiari / c’havi figghi a maritari / San Giuseppi cci li fa. / Rosa arruspigghiati – scinni cca sutta / la ‘mposta tutta – e cci dici accussì / o ca ù orbi – o c’on’hannu dinari / Rusidda si viri – ca laria un c’è.

III – Pi tant’anni San Giuseppi / di vulata era spinnatu / e perciò lu CUMITATU / la vulata urdinò. / San Giuseppi, dici Rosa / vi l’adumu ‘na lumina / ma si restu signurina / io nun vi n’addumu cchiù. / Io nun vogghiu – palazzi e ricchizzi / nè li biddizzi – si chissi un ci su / basta ch’è masculu – e voli travagghiu / si unu nni ‘ngagghiu nun la lassu cchiù. / Si pi sta festa – io ‘ncocciu un maritu / stu cumitatu – nun scordu cchiù / di SPICIALI, GAGLIARDU e LINTINI / li signurini – ‘ncantanti nni su.

Il testo esalta il rinnovamento operato dal comitato organizzatore, appoggiandone la decisione di abbandonare “la vecchia musica” per scegliere invece un repertorio moderno con “li megghiu canzuni”. Si allude poi ai preparativi per la festa, con l’alborata (lo sparo dei mortaretti all’alba), la speranza di coloro che hanno “figlie da maritare” e confidano nell’occasione della festa, il riferimento alla “vulata” degli angeli (da due balconi opposti, con un ingegnoso sistema di carrucole, due bambini travestiti da angeli con grandi ali bianche ed i riccioli d’oro scivolavano, per mezzo di corde sottese, davanti al simulacro del Santo, rivolgendogli un’accorata preghiera), il lumino acceso a San Giuseppe da una ragazza che spera di accasarsi (con la sottile minaccia: “ma se resto signorina / io non ve lo accendo più”).

Una buona metà del supplemento è costituita da annunci pubblicitari, che però oggi (quasi settant’anni dopo) assumono a loro volta un valore di documento storico e di costume.

Anzitutto un’altra poesia dialettale decanta l’officina del signor Varisco, gestita dal figlio Francesco, che era ubicata in via Valguarnera. La poesia, purtroppo non firmata (ma mi sembra di cogliervi l’inconfondibile humour di Peppinieddu Pintacuda), racconta la disavventura di un automobilista rimasto in panne, che chiama il soccorso stradale; dopo poco tempo arriva Varisco, a bordo di una bella “Topolino” e, in quattro e quattr’otto, risolve il problema e, come Gesù con Lazzaro, “resuscita” miracolosamente la macchina: “Vai, cammina – e camminò”. Per di più il bravo meccanico non vuole essere pagato, almeno per il momento (“Metta in moto e vada via, l’officina sa dov’è”); non manca però di dare preziose indicazioni su come essere ritrovato: “Nel piano, dove si sono / cento macchine al fresco / basta dire: chi è Varisco? / Glielo insegna chiunque”.

Eccone il testo: L’OFFICINA DI VARISCU – S’accuzzaru li distanzi / già lu munnu si strincìu / mi la fici puru iu / comu l’oru, na Tti Vvu. / Mi furriu li paisi / mettu avanti e mi nni vaiu / la patenti ora cci l’haiu / pozzu iri unni egghè. / L’autra vota, sta birbanti / mi lassò mmenzu la strata / nun cci potti n’ammuttata / unni era s’arristò. / ‘Ntra lu cofanu talìu / cci stujavu lu muturi / ogni cocciu di suduri / mi culava d’accussì. / Mi cci mettu pi darreri / provu ancora cu spinciuna / jettu quattru santiuna / ma la machina un smuntò. / Fazzu na telefunata / parra qui centutrentunu? / Va mannatimi quarcunu / chi m’aggiusta sta tti vvù. / Vinni linnu e pittinatu / cu na bedda Tupulinu / lu “Miccanicu”, li manu /cci pusau e l’aggiustò. / Nun fu versu ca capivu / chi diavulu cci fici / la tuccau e poi cci dici: / “Va, camina” e caminò. / Arristavu ammaluccutu / dissi: “S’un vineva Lei / io ristava ‘ntra li guai / mi putìa scurari ccà”. / Dicu “Scusi, cosa pagu?” / “Cu Variscu sti discursi? / Metta avanti e si nni issi / l’officina sapi un’è. / ‘Ntra lu chianu unni cci sunnu / centu machini a lu friscu / quantu dici; cu è Variscu? / Cci lu nsigna cu egghè”.

Fra gli altri annunci pubblicitari: il fotografo Calafiore ed il negozio di abbigliamento di Gino Carollo in corso Umberto, il mobiliere Pasqualino Viscuso e la maglieria-camiceria di Orazio Aiello in corso Butera, l’ottico Pietro Sparacino in via Ciro Scianna, le uova di giornata vendute da Nunzio Di Salvo in piazza Vittorio Emanuele, il negozio di elettrodomestici di Giovanni D’Amico in corso Butera, il magazzino di mobili di Giuseppe Verdone in via Verdone 12 (gli avevano pure dedicato la strada?!), la casa del regalo dei figli di Benedetto Mineo nello “stratunieddu”, gli indoratori Giammanco e D’Amico in via La Corte 28, i pittori-decoratori-artisti Gargano, Gagliano e Sciortino, il negozio di televisori della ditta Scirè in corso Umberto, il bar “La Favorita” di Totò Fucarino in corso Umberto 80 (con “servizio inappuntabile per matrimoni, battesimi, trattenimenti”), il calzaturificio di Paladino in via Trabia, ecc.

Di queste antiche ditte sopravvive l’ottica Sparacino: in origine Pietro aveva avuto un casotto di due metri quadrati in legno attaccato al pilastro di corso Umberto accanto al chiosco di “Càrminu”, mentre in seguito si trasferì al n. 123 di corso Umberto dove ancora oggi lavorano i figli.

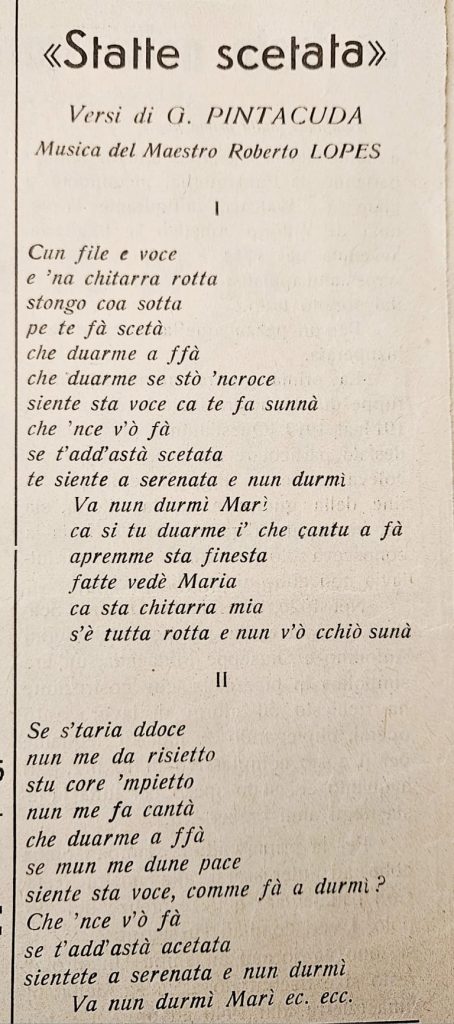

Nella quarta e ultima pagina si legge un’altra poesia di Giuseppe Pintacuda; stavolta si tratta di una romantica serenata in dialetto napoletano, dal titolo “Statte scetata”.

Nel complesso, come si vede, emerge da queste pagine lo spaccato di una vita comunitaria vivacissima, ricca di iniziative e attività commerciali, in un’epoca ormai prossima a vivere, anche a queste latitudini, l’esaltante fase del “boom” economico.

MARIO PINTACUDA

17 febbraio 2026