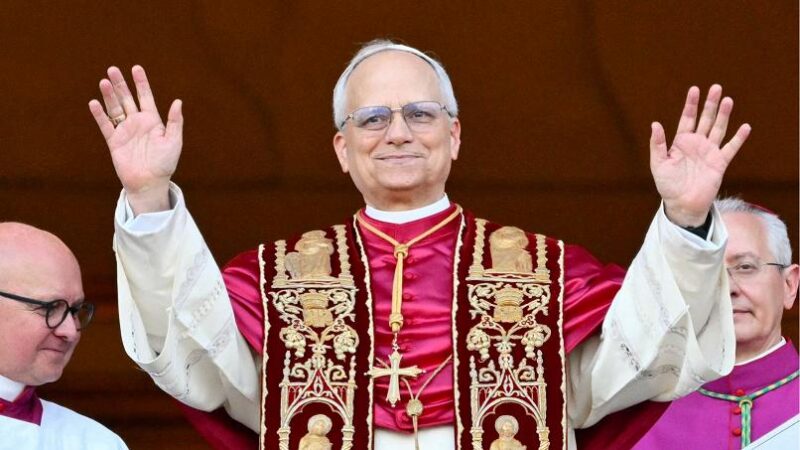

Ieri pomeriggio, 8 maggio 2025, alle 19 il nuovo papa eletto dal conclave, Leone XIV (al secolo l’americano Robert Francis Prevost), si è affacciato alla loggia centrale della Basilica di San Pietro.

La prima immagine del pontefice ha subito mostrato un’evidente differenza rispetto alla prima apparizione di papa Francesco: infatti Leone XIV indossava (come aveva fatto Benedetto XVI) la mozzetta (cioè la mantellina) rossa sulle spalle e la stola cerimoniale in oro ricamata a fili sacri. Il dettaglio si poteva interpretare non tanto come un semplice ritorno all’antico, quanto come un’opportuna differenziazione esteriore dallo stile del predecessore, in qualche modo ritenuto “inimitabile”.

Il particolare più sorprendente, però, è stata la lettura integrale del primo discorso ufficiale del papa: Prevost, infatti, a differenza di tutti i suoi più immediati predecessori, ha letto il suo primo messaggio da alcuni fogli che teneva in mano.

Ora, la lettura di un testo “preconfezionato” può essere giustificata da vari fattori: la palpabile emozione del nuovo eletto, la difficoltà di esprimersi in una lingua diversa dalla propria (per quanto il nuovo pontefice conosca perfettamente l’italiano), la necessità di esprimere in modo chiaro e inequivocabile alcuni concetti.

Tuttavia, dal punto di vista (probabilmente banale e superficiale) di molte persone, la scelta di “leggere” dei fogli e di non rivolgersi direttamente alla gente può sembrare indizio di una personalità sicuramente meno espansiva e introversa (a me a prima vista ricorda papa Montini), a ulteriore testimonianza di un’immediata differenziazione da Francesco (il cui indimenticabile “buonasera” resta nei cuori di molte persone, credenti o no).

Io però mi pongo un’altra domanda: quando è stato scritto questo discorso?

Il suo testo, ad un’analisi attenta (è il mio mestiere, quello di analizzare i testi), è scorrevole e immediato, non esente da ripetizioni (prima fra tutti la parola “pace” pronunciata dieci volte) e da riaffermazioni di concetti (come quello di “costruire ponti con il dialogo”), con poche concessioni autobiografiche (la breve allocuzione in spagnolo alla sua diocesi peruviana e il ricordo della propria appartenenza agli agostiniani).

Insomma, sembra un testo preparato sì, ma scritto “di getto” in pochi minuti da una mano espertissima e capace di inserire in questa prima esternazione pontificale alcuni concetti-base, primo fra tutti il richiamo pressante alla pace (fin dall’iniziale saluto “La pace sia con tutti voi”), una pace “disarmata e disarmante”, così definita in piena continuità con l’ultimo messaggio pasquale di Francesco (“Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo”).

Il discorso di Leone XIV però mirava anche all’immediata riaffermazione del principio basilare della fede cattolica (“questo è il primo saluto del Cristo risorto”), all’ecumenicità (“io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la Terra”), al devoto ricordo del predecessore, alla fiducia in Dio e nella sconfitta del male (“Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti, e il male non prevarrà: siamo tutti nelle mani di Dio”), alla volontà di “seguire” Cristo (“Siamo discepoli di Cristo, Cristo ci precede”), alla necessità del dialogo universale (“Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace”), all’auspicio di una chiesa “missionaria”, sinodale e disposta all’accoglienza (“una Chiesa che costruisce ponti, dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, della presenza, del dialogo, dell’amore”).

Insomma, un discorso che non ha assolutamente nulla di improvvisato e casuale, ma prefigura già alcune linee basilari di un progetto che, sicuramente non a caso, prende ispirazione dalla figura di Leone XIII, il papa dell’enciclica “Rerum novarum” (che soltanto chi è in ottusa malafede o nell’assoluta incapacità di comprendere le idee altrui può sottovalutare, soprattutto se si ricorda il contesto storico in cui è nata).

E allora, possiamo forse ipotizzare che dopo l’elezione, forse nella Stanza delle Lacrime mentre gli veniva fatta indossare la veste talare bianca e i paramenti papali, Robert Francis (c’è un po’ di “Francesco” anche in lui…) abbia chiesto carta e penna e abbia buttato giù (con la rapidità che solo le persone di statura intellettuale elevatissima possiedono) il suo messaggio.

Il suo carattere, la sua formazione, la sua emozione del momento lo hanno indotto a questa scelta, forse poco “spettacolare” e alquanto “mediata”, ma sicuramente non casuale, non improvvisata e non priva di motivazioni.

In conclusione, al nuovo papa deve andare da tutti, credenti o non credenti, l’augurio di un “buon lavoro”, nella speranza che sotto la sua guida la Chiesa cattolica possa riuscire a trovare la giusta strada per liberarsi dagli errori e dalle contraddizioni che ne hanno segnato la storia e che ancora sussistono in certe realtà presenti, diventando – come la dottrina cristiana prevede – artefice di fratellanza universale, di pace, di ecumenismo, di accoglienza e di dialogo.

Se poi qualcuno, mosso dai propri pregiudizi ideologici di qualunque segno (di sinistra, di destra, di centro o del magma confusionario dei nostri tempi), pretendesse di avere una Chiesa a sua immagine e somiglianza, mostrandosi pronto a criticarla se non la pensa come lui (ma questo è il segno dei nostri tempi, intolleranti e incapaci di accettare ogni idea altrui), sicuramente sarebbe prima o poi deluso.

Sarebbe già tanto che trovasse piena e incondizionata attuazione l’auspicio di Leone XIV di “una Chiesa che cammina, che cerca sempre la pace, la carità, (e cerca) di essere vicina specialmente a coloro che soffrono”.