Lidia Ferrigno, originaria di Vittoria (RG), è una delle presenze culturali più importanti non solo della sua città natale, ma dell’intera Sicilia. Dopo la laurea in Lettere Classiche, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla promozione della cultura letteraria nel territorio in cui vive.

Poetessa sensibile e ispirata, ha pubblicato diverse raccolte, partecipando a concorsi nazionali e conseguendo importanti riconoscimenti; diverse sue poesie sono state inserite in antologie e riviste.

Qualche anno fa ha curato un libro sulla memoria del suo paese natale, La lunga scia di zagare lontane – Storie di vita nella Sicilia del Novecento all’ombra della Casa Grande (Armando Siciliano ed., Messina 2017); vi sono presentate storie di vita vissuta nel piccolo centro marinaro di Scoglitti. Del 2019 è invece Il mio paese è Macondo – Racconti, miti, poesie, caratterizzato da ricordi legati principalmente all’infanzia.

La produzione di Ferrigno si distingue per la profondità dei temi affrontati e per una scrittura “alta” e al tempo stesso limpidissima, che riesce a coniugare la profonda riflessione esistenziale e il sapiente recupero delle memorie antiche con la viva attenzione alla sensibilità contemporanea e ai problemi dell’oggi.

Fra le tematiche presenti nelle poesie dell’autrice ricorrono l’introspezione e l’analisi dell’esperienza personale, la difesa della memoria individuale e collettiva (vista come strumento per comprendere il presente e dare il giusto valore al passato), la dimensione temporale che accompagna l’esistenza, il viscerale rapporto con la terra d’origine (la Sicilia) vista come sfondo e radice identitaria, l’autenticità dei sentimenti, la condizione femminile nelle sue innumerevoli sfaccettature (I mille volti di Eva è il titolo di una sua raccolta del 2015 edita da Armando Siciliano).

Di recentissima pubblicazione è la sua nuova raccolta di poesie, “Miti mediterranei” (edizioni Le Fate, Ragusa 2025), ancora una volta ispirata dai miti classici, rivissuti e rielaborati con sensibilità moderna e antica al tempo stesso (“Io sono antica / come antico è il mare”, scrive di sé l’autrice). I componimenti inclusi nel volumetto sono nati tra il 2023 e il 2024; alcuni di essi sono stati già divulgati a parte (“Antigone” ha già ricevuto un premio).

Il volume è introdotto da una Prefazione di Paolo Monello, che ne individua ottimamente i nuclei essenziali: «Ispirata da Virgilio Lavore, Lidia Ferrigno però supera il maestro, ritagliandosi e costruendosi una sua autonoma identità poetica illuminata dal mito; quella delle “monodie in assolo”, veri e propri ‘medaglioni’ in cui donne (la maggior parte) e uomini parlano di sé stessi e della loro sorte. Tra esse – con un giusto “femminismo” – donne sventurate – ma forti – del mito (Demetra, Medea, Cassandra, Euridice/Orfeo, Teti, Ippò), della letteratura (Didone, Nausicaa), della Bibbia (Sara), della storia (Zenobia, Eloisa): tutte creature che hanno saputo reagire al destino avverso, ergendosi a contrastare compagni, mariti, padri. Ma anche figure di giovani uomini dal destino avverso, morti precocemente se pure in gloria (Ettore, Achille, Alessandro, Marcello), emblemi dell’avventura (Ulisse) o che hanno rinunciato all’amore per dovere (Enea) o per amore di sé (Orfeo/Euridice) o che dall’amore hanno tratto la loro sciagura (Abelardo)» (p. 10).

La prima sezione della raccolta, intitolata pascolianamente “Nuovi Poemetti”, inizia con un poemetto intitolato “Psaumis e Camarina” (pp. 19-25).

Psaumis di Camarina, figlio di Akron, vinse con la quadriga nell’Olimpiade del 452 a.C. e con il carro tirato da mule nella stessa Olimpiade o in quella precedente; a lui Pindaro dedicò due Olimpiche (la IV e la V), esaltandone non solo la vittoria sportiva ma anche le doti umane di ospitalità e propensione alla concordia sociale. Oggi a Psaumis (o Psaumide) sono intestati l’istituto comprensivo statale di Santa Croce Camerina e una via della città di Ragusa, che conduce alle strutture sportive della città Iblea.

Il poemetto è affidato alla voce narrante di Psaumis, che anzitutto rivolge un’appassionata testimonianza di orgoglioso affetto alla sua città natale, Camarina. Molti sono coloro che la denigrano, affermando che «Tanto niente di buono può venire / da Camarina, solo mythoi inutili»; fra queste voci negative spicca «Siracusa, / non madre ma matrigna», invidiosa della crescita della sua «piccola creatura» e pronta, come nuova Medea, a distruggerla (ci si riferisce qui al conflitto fra la madrepatria e Camarina avvenuto intorno alla metà del VI sec. a.C. e conclusosi con il successo dei siracusani). Tuttavia Camarina, «piccola ma temibile / perché nata ribelle, / cavalla riottosa / che le briglie rifiuta del padrone», dimostra, nonostante le sconfitte, «la sua ostinata voglia di risorgere / ogni volta più bella».

Alla splendida descrizione delle bellezze antiche della cittadina si contrappone il silenzio delle epoche successive, profanatrici delle memorie, «fra tombe profanate / da predatrici mani, / da coltri di cemento ricoperte / a volerne annientare e incenerire / la memoria nei secoli». Qui la poetessa procede nel solco delle antiche “poesie delle rovine” (come ad es. l’epigramma di Antipatro di Sidone sulla distruzione di Corinto o alcune elegie di Properzio), ma forte è in lei (differentemente dai modelli antichi) la sensazione dell’attualità perenne delle antiche memorie, della sopravvivenza ostinata delle memorie antiche, immortalate dal canto panico della natura: «E i carrubi ne cantano il ricordo / quando il vento si infiltra fra le foglie / e al frinire si unisce e si confonde / di grilli e di cicale / o al gracidio di rane di palude / e al tramestio di serpi tra roveti. / E il canto rimandato dai singulti / di gazze arse di meridiana luce / che l’upupa richiamano / chioccolante fra i rami, / ripeterà / che c’era una città aperta al mare / che accoglieva / nel suo porto sicuro come un seno / uomini navi merci, / idee e pensieri che faceva suoi».

Psaumis, a questo punto, rievoca la sua partenza per Olimpia, in età già avanzata, per partecipare alle Olimpiadi; la sua splendida vittoria fu poi cantata da Pindaro, di cui l’atleta ricorda l’ammonimento alla “metriòtes”, al “giusto mezzo”, a non desiderare di “diventare un dio” (Ol. V 25): ma l’atleta di Kamarina da questa stolta hybris fu sempre lontano, per la sua natura portata alla concordia, alla conciliazione e all’accoglienza, in totale sintonia con la sua patria d’origine: «Mi ammonisce il poeta / a non pensare di credermi un dio: / e io, di Acrone figlio, / questo non pensai mai, / ma a legare in stabile concordia / con talami e dimore alla città / genti di cuore e mente non ostili / seppur di stirpe e lingua / a noi diverse, / finché gli dei onnipotenti e il fato / a me daranno una giusta vecchiezza / a lei onore e gloria»

Nel complesso, il poemetto è mirabile per il dotto rimando alle fonti storiche e letterarie (Pindaro su tutte), ma soprattutto per la capacità di ridare vita a uno squarcio di esistenza antica, proiettandola nella prospettiva immortale del ricordo tenace e indelebile di un passato glorioso.

Il secondo poemetto è “Il canto di Polifemo” (pp. 26-41). Anche in questo caso, alla base sono alcune reminiscenze letterarie: non solo il celebre passo del IX libro dell’Odissea, ma soprattutto l’Idillio XI di Teocrito di Siracusa, intitolato “Il Ciclope” (a sua volta ispirato al dramma satiresco “Il Ciclope” di Euripide e ad un precedente ditirambo di Filosseno di Citera).

Da questi ed altri spunti culturali parte Lidia Ferrigno, ideando però un modo “altro” di presentare Polifemo: «Potevo raccontare la storia in tanti altri modi, ma è questo Polifemo che si è impossessato della mia mente, un diverso che scopre la sua diversità tramite l’amore che da un lato opera in lui un processo di umanizzazione (incompiuto), dall’altro lo dissocia, lo fa cadere in depressione» (da un messaggio inviatomi dall’autrice).

In particolare, rispetto a Teocrito, manca qui al Ciclope ogni connotazione ironica; emerge invece potentemente la sua dimensione psicologica, ove si alternano il rammarico per la lunga assenza della madre (la ninfa Toosa), il cruccio per il corpo orribile ricevuto dal padre Poseidone («la vista spaventosa del mio corpo / che dal dio padre ricevetti in sorte / non so se in dono o distrazione / o beffa»), l’esistenza solitaria segnata da crudeli dileggi («Rozzo i poeti dissero di me, / brutale come bestia / che le carni divora degli umani, / io sempre solo / in preda al gran silenzio / solo echeggiante / di muggiti e belati, / di folate di vento / e rovinio di nevi e di tempeste»).

L’amore per Galatea, però, riscatta e trasforma Polifemo: «E poi ti vidi / e la crudezza persi, / cadde dal cuore in petto / la ferocia / come frutto che pende / e che da troppo aspetta / d’essere assaporato / da rosse labbra, / turgide gemme in boccio». La nuova dimensione sentimentale azzera la violenza bestiale del Ciclope e ne fa (o svela finalmente in lui) una creatura sensibile e umanissima; tuttavia Galatea fugge “atterrita” dall’aspetto del mostro, che cade in una mesta depressione.

Un giorno però, vedendo Galatea fra le braccia del pastore Aci, Polifemo reagisce con violenza bestiale, colpendo il giovane con giganteschi massi. Aci, ucciso, viene trasformato in scoglio, mentre Galatea piange disperata, facendo comprendere al Ciclope l’abisso in cui è caduto: «E fu il tuo pianto / a togliermi la nebbia dalla mente».

La vicenda ha però un epilogo inatteso, di cui è artefice Toosa, la madre di Polifemo, della cui lunga assenza il figlio ha cupa memoria: «Non volle mai vedermi, mai parlarmi / conscia dell’incolmabile distanza / voluta fin da subito per noi: / lei lieve a fluttuare nelle onde / io pesante a guidare per pendii / con un tronco di pino le mie greggi, / solo, senza una traccia di ricordo, / di parole a conforto, di carezza». Proprio Toosa (mirabile aprosdòketon) si reca da Galatea e perora la causa del figlio, proclamandone l’innocenza e accusando invece del delitto il dio Poseidone, offeso (per un arrogante senso “di casta”) dal rifiuto di Galatea nei confronti di suo figlio.

Ascoltando di nascosto le parole della madre, Polifemo scoppia in lacrime: «un fremito mi scosse, / in singhiozzi proruppi, / infine piansi: / e fu la prima volta». Il pianto umanizza il mostro, lo rende pari agli esseri umani; egli corre poi incontro alla madre e le si rivolge nel dialetto dell’isola (anzi, come precisa l’autrice, in puro dialetto vittoriese), pregandola ardentemente di farsi abbracciare e di non abbandonarlo più.

La madre svanisce, ma accanto a Polifemo arriva Galatea, che lo accarezza senza provare più alcun timore; ed è Galatea a spiegare al Ciclope quanto la madre avesse sofferto per lui: «essa soffriva del dolore mio, / fin da quando a lasciarmi / era stata costretta, / e non come io credevo / per la diversità del corpo mio / ma perché accade quel che vuole il dio»; Toosa era stata dunque vittima involontaria di un destino divenuto “anànche” (ἀνάγκη), necessità imperscrutabile.

Concludendo quello che si rivela come un lungo flash-back, Polifemo, alla fine dei suoi giorni, fa un bilancio della sua vita con Galatea, iniziata in quel giorno lontano e indimenticabile. La ninfa ha “ingentilito” il ciclope, lo ha “umanizzato” e lo ha reso padre di tre figli; la loro stagione felice fu «fugace e breve» ma intensa, assaporata «tutto d’un fiato» prima dell’inevitabile conclusione che attende ogni gioia umana: «prima che buio intorno si facesse / e l’eco tra le cime si perdesse / di noi che siamo / ombre leggere, nuvole fugaci».

Il poemetto ha il merito di rielaborare con profonda sensibilità il mito antico, riconfermandone l’inesauribile vitalità e produttività. Il mostro cannibale di Omero e il buffo innamorato teocriteo si trasformano in una creatura dolente e sensibile, che ha conosciuto la solitudine, l’emarginazione e il dolore, ma che, grazie all’amore, riacquista la dimensione umana che è stata sempre latente in lui. L’amore della madre Toosa e la sensibilità di Galatea compiono il miracolo di trasformare il Ciclope in un uomo come gli altri, padre di figli, “ingentilito” e (si direbbe con Dante) “puro e disposto a salire alle stelle”.

Nel breve poemetto “Antigone” (pp. 42-44), l’eroina del mito viene etimologicamente vista come «la nata contro» (Ἀντιγόνη, da ἀντί + γίγνομαι), fieramente avversa a ogni ingiustizia, sdegnata «contro / il furore di chi genera morte». Qui la figlia di Edipo diventa la voce, attualissima, di chi si oppone con forza a ogni guerra («il grido levo forte /di guerra ad ogni guerra»), contro gli stolti arbitri di chi (novello Creonte) «a re del mondo s’erge», dimenticando ogni dimensione umana. Antigone diventa l’incarnazione di una dimensione femminile («io madre, io sposa, io sorella») nettamente contrapposta alla ragion di stato e alla logica irrazionale della guerra, in una prospettiva politica e al tempo stesso di genere, perché – come mi scrive l’autrice – «se fossero le donne a decidere le sorti del mondo, forse si eliminerebbe almeno il male arrecato dagli uomini agli altri uomini e si vivrebbe meglio» (e chi può darle torto?).

In “Aiace” (pp. 45-50) il glorioso figlio di Telamone ricorda con orgoglio la sua partecipazione alla guerra di Troia, ove fu l’unico a opporsi a Ettore quando Achille era assente, senza neanche gli “aiutini” di cui poteva avvalersi il Pelìde («senza l’aiuto complice di un dio / o di una dea che a me madre fosse»). Tuttavia il suo errore fu quello di rifiutare l’aiuto degli dèi, provocandone l’avversione: in particolare fu Atena ad annebbiargli “vilmente” la mente, rendendolo folle e togliendogli l’onore.

Ora però, nell’Ade, l’eroe vede tutto più chiaro: è per lui motivo di conforto apprendere che le armi di Achille, che a lui sarebbero spettate e che erano state ingiustamente assegnate ad Odisseo, erano state condotte da una tempesta sulla sua tomba, come riconoscimento tardivo della sua “timè” (“onore”); dunque davvero, come diceva Foscolo (citato alla lettera), «giusta / di gloria dispensiera è morte» e altrettanto giusto è il tempo, «che a ciascuno ridona / quel che è suo». A questo proposito, Paolo Monello nella Prefazione annota con una punta di amarezza: «non sempre è così ma vogliamo sperare con la nostra poetessa che ciò accada sempre più spesso» (p. 13); forse però è un tratto ideologico costante di Lidia Ferrigno l’attenzione al valore del tempo, che sa mantenere vivo ciò che merita di restare vivo, che assegna a ogni cosa il giusto valore e la giusta prospettiva e che sa anche fare giustizia delle effimere decisioni e degli inevitabili errori degli esseri umani.

Nel poemetto “Pandora – Gli ingannevoli doni degli dei” (pp. 51-55) è significativo il “rovesciamento” del mito di Pandora, la prima donna del mondo, di cui aveva parlato Esiodo. Nella sua versione, Lidia Ferrigno fa di lei l’esecutrice di un piano ordito dagli dèi ai danni degli uomini, con l’intento parallelo «di screditare il genere di donna». Gli dèi però sbagliano a ritenere Pandora soltanto una “macchina… / senza anima”, un “bel manichino” adorno di illusorie bellezze: essi non si aspettano che la donna si dimostri invece un soggetto pensante. Pandora dunque finge di “stare al gioco” e toglie il coperchio dal vaso, provocando un cataclisma doloroso ma svelando con quell’azione «l’intento degli dèi / in quei doni ingannevoli celato», cioè quello di «abbandonare le umane stirpi / a un destino sospeso / tra la pena dell’ora / e il terrore del dopo / che su di loro come spada pende».

Pandora viene presentata in chiave fortemente “femminista”: recuperando una sua autonomia “pensante”, sventa il piano ordito dagli dei di fare ricadere sulla donna, progettata come “manichino” agli ordini di Zeus, l’origine e la responsabilità dei mali che hanno invaso la terra, come è accaduto alla biblica Eva (cui la poetessa ha dedicato una monodia nella sua precedente raccolta I mille volti di Eva); Pandora dunque irride e deride gli dei e afferma se stessa “autonoma-mente”, non sottostando al volere altrui.

Nel poemetto, in uno stile intriso di stilemi epici, ivi compreso il ricorso alla dizione formulare, si inseriscono in modo straniante espressioni fortemente attuali (come “l’intento / di screditare il genere di donna”, la “sete di rivalsa” di Efesto e Zeus, la riduzione della donna a “bel manichino”). Ne deriva una “riscrittura” interessantissima, che culmina nell’amara riflessione esistenziale conclusiva, con il “dis-velamento” del cinico disegno divino e della misera realtà delle “umane stirpi”, condannate «a un destino sospeso / tra la pena dell’ora / e il terrore del dopo / che su di loro come spada pende».

Un altro esempio di “riscrittura rovesciata” si trova nel successivo poemetto “Due fratelli – Dioniso” (pp. 56-61): qui, come rileva Paolo Monello, «si parla di Apollo e Dioniso, emblemi per secoli della bellezza e dell’ordine l’uno e dell’irrazionale e del disordine l’altro. Apollo per Lidia Ferrigno si rivela un crudele assassino, un despota che non ammette rivali, che uccide senza pena esseri innocenti (e quanti ne vediamo oggi uccisi!); Dioniso invece, simbolo del disordine, proprio con l’”irrazionale”, l’ebbrezza e la follia consente all’uomo di penetrare nel “mondo sconosciuto che è in noi” e di guarirlo» (pp. 13-14).

La voce narrante è quella di Dioniso, che ironizza sul fatto che le donne fuggono atterrite da Apollo, il suo bellissimo fratello, forse intuendo in lui quella doppia dimensione (da dottor Jekyll e Mr. Hyde) che ne fa un dio spietato e crudele, capace di fare strage dell’esercito acheo o dei figli di Niobe per poi tornarsene tranquillo e imperturbabile «alle alte sedi olimpiche». A tale apparente perfezione è da preferire “l’imperfezione” di Dioniso, il suo erasmiano elogio della salutare follia: «Questa sola è la strada /per uscire dai vincoli dell’ovvio, / dei quotidiani riti sempre eguali / e trovare parole, se pur rare, / che esprimere possano anche l’ombra / del bello che si cela nelle cose. / E il suo nome è follia».

Dioniso, provando compassione per gli uomini, ha donato loro l’ebbrezza consolatoria del vino, è stato il solo dio ad aver conosciuto «il patire degli uomini, la pena / che partecipi rende», riuscendo ad «elargire empatia a chi è nel pianto, / e a chi è oppresso la forza di spezzare / ogni catena e vincolo».

Nell’angolazione della poetessa, apollineo e dionisiaco si vestono di connotazioni nuove e diverse, si attualizzano, dis-velano il loro vero volto e diventano chiave di lettura della condizione umana, proponendo al tempo stesso una riflessione abissale sulla dimensione del divino.

In “Demetra – La caduta degli dei” (pp. 62-69) la protagonista viene ricordata per il suo sogno, cullato assieme agli dei primari suoi fratelli, all’indomani della detronizzazione di Crono, di creare un Ordine nuovo: «E fu un ordine nuovo che sancimmo / i miei fratelli ed io, / la favola che a me prima narrai, / e mi sembrava vera, / che tutto fosse giusto perché ormai / era sconfitto il Caos, / e ogni cosa dispersa rientrava / al posto suo fissata da una legge / che a sé univa amalgamati, / stretti, / gli elementi di un Cosmo / costruito, pensato, ragionato. / Ed era il nuovo corso / di un cielo e terra nuovi / che escludeva / le lotte fratricide, violazioni, / incestuosi legami, / tradimenti».

Ma questo “nuovo corso di giustizia e pace” risulta illusorio e ripiomba in un nuovo caos allorché gli dèi si macchiano degli stessi crimini degli uomini. Il vulnus di tale fallimento è il rapimento di Persefone/Kore da parte di Plutone; Demetra infatti rievoca il ratto della figlia da parte del dio Ade: «il Re dei morti, / che frenare non volle / l’incestuosa lascivia e il desiderio / di ghermire mia figlia ancora in boccio». In tono dolente, Demetra compiange la sorte della figlia, strappata crudelmente al regno della luce: se anche le fu poi concesso di tornare fra i vivi per sei mesi all’anno, accendendo «ad ogni suo ritorno / la gamma infinita di colori», questa consolazione rimase effimera e ingannevole.

Questo “strappo” costituisce il punto di non ritorno, “la fine di un sogno e dell’idea / folle / che potesse resistere e durare / il mondo ordinato degli dei”. Infranto ogni limite, mentre gli dèi regrediscono al livello umano, gli uomini con arroganza e protervia si ergono a dèi. Demetra dunque denuncia e annuncia la caduta degli dèi (una sorta di Götterdämmerung wagneriana), per cui gli uomini non sentono più il bisogno delle divinità. Qui la poetessa allude evidentemente alla perdita di spiritualità che contraddistingue il mondo di oggi: «Sono andati via tutti, / come fumo scomparsi gli altri dei». Solo Demetra rimane, perché «terra madre sostegno», pronta a consolare i suoi figli sventurati e a riprenderseli in seno.

La seconda parte del volume, intitolata “Monodie in assolo”, presenta alcuni monologhi (ma il termine “monodie” sembra alludere piuttosto a una dimensione di canto, di sfogo lirico e musicale) di celebri uomini e donne del mito o della storia.

La differenziazione fra questa sezione e la precedente mi è stata così chiarita dall’autrice: «i personaggi delle “Monodie” sono straniati, lontani da una realtà che sembra non più appartenergli avendo sperimentato fino in fondo gli aspetti più dolorosi del vivere, laddove i personaggi dei “Poemetti”, pur se anch’essi consapevoli dell’ineluttabilità del male, erano più ancorati alla realtà di cui denunciavano gli aspetti più caotici e irrazionali. Inoltre i personaggi della prima sezione erano provvisti di una “vis” polemica più combattiva e impegnata a smascherare istituzioni e sistemi di potere (a parte Psaumis che, collocato all’inizio, vuole essere solo un ulteriore tributo d’amore a Camarina), una “vis” che non appartiene ai personaggi delle Monodie ormai rassegnati e alienati dal quotidiano».

Nella II sezione ascoltiamo dunque:

- la voce (o il canto?) di Didone-Elissa (pp. 73-75), “infelice come sempre”;

- la confessione a Didone da parte di Enea, che ammette la sua colpa e il suo dolore («Piansi, sì piansi, e non te l’ho mai detto»);

- lo sfogo dell’infelice Alessandro (pp. 76-77), l’uomo più potente del mondo, con il suo tedio esistenziale, la sua stanchezza, il senso della vanità del tutto;

- l’accorato messaggio di Achille al defunto amico Patroclo («Patroclo io per te cenere spargo / nelle mani stringendo il mio dolore: / a questo giorno mi serbava il fato, / quest’era quella pattuìta gloria…», pp. 77-78);

- il rammarico esistenziale di Ettore («Di Ilio baluardo e rocca estrema / figlio di re e di regina stanchi / all’alba morirò con il rimpianto / d’essere stato quel che non volevo», pp.79-80);

- la disperata richiesta di Cassandra, che aspira a cancellare dalla sua mente la conoscenza del futuro («Del futuro la scienza oh se potessi / dalla mente raschiare come cera, / cembalo frastornante nelle tempie, / in petto dilagante fiume in piena», p. 81);

- il rapporto quasi erotico fra Ulisse e Thàlatta – “il mare”, che in greco è, come in francese, femminile («Thàlatta terra tu thalàtta madre, / dolce di sale tu amante ondosa / fresca m’avvinghi stretta a me t’avvolgi / infine ritrovata vera sposa», p. 82);

- la struggente delusione di Marcello, strappato precocemente alla vita («Divina apoteosi era annunciata / e destini di gloria a me sicura / ma neghittoso si mostrò il futuro / che dell’eternità sbarrò la soglia», p. 83);

- l’accorata confessione amorosa di Abelardo (pp. 84-85), che rievoca il passo di “zebra maestosa” e “lo sguardo di cerbiatta intimidita” della sua Eloisa, capace di infrangere ogni divieto con il suo sorriso;

- subito dopo, in corrispondenza (come in una delle Heroides ovidiane), la risposta della donna (pp. 86-87), che invece confessa il suo disfacimento, la sua fiacchezza e la sua stanchezza («Raggiungerti vorrei ma ho gambe fiacche / monche le mani per toccarti il viso, / braccia pesanti immemori di slanci / voce che sfiata in gola ammutolita»);

- la suggestiva monodia di Orfeo rivolto alla sua Euridice (pp. 88-89); qui Orfeo intona il canto della caducità della bellezza e della giovinezza, di cui Euridice è immagine lieve ma effimera; l’affrettarsi di Euridice ad incontrare l’abbraccio delle Ore è simbolo della fugacità del tempo e della vita («Ma impavida tu danzi con le ore / e alle lusinghe loro cedi amante»).

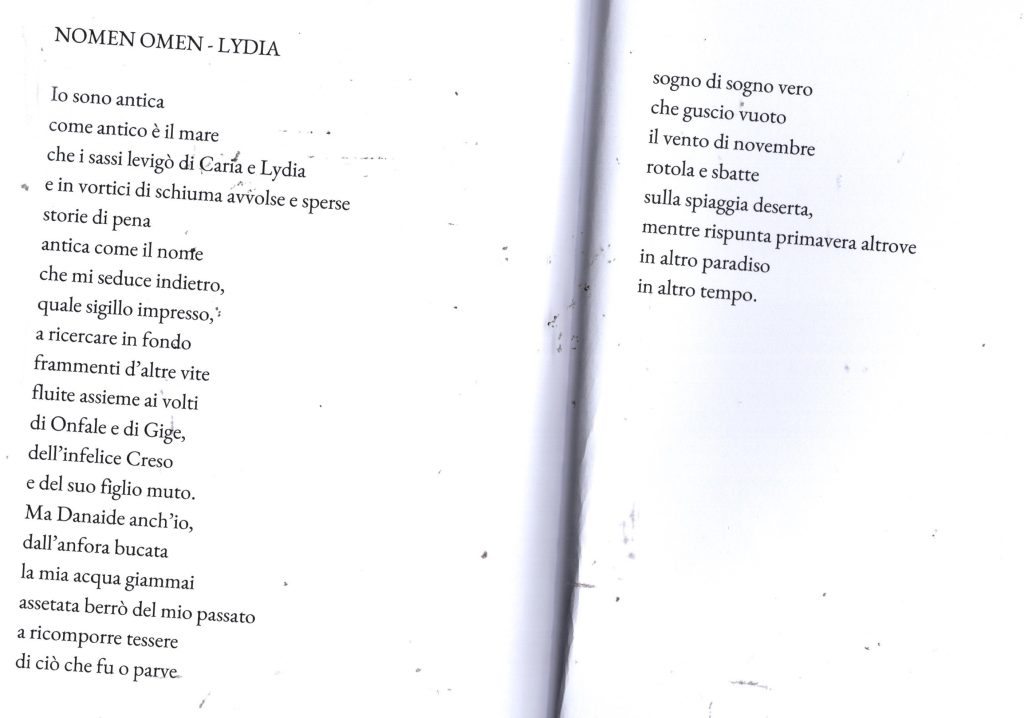

La sezione culmina in un “assolo” autobiografico intitolato “Nomen omen – Lydia” (pp. 90-91): qui la poetessa presenta il suo autoritratto, proclamando anzitutto la sua “antichità”: «Io sono antica / come antico è il mare / che i sassi levigò di Caria e Lydia / e in vortici di schiuma avvolse e sperse / storie di pena / antica come il nome / che mi seduce indietro».

“Lidia”, anzi correttamente “Lydia” con la y, diventa un “nomen-omen”, perché – come spiega lei stessa – «è come se con questo nome mi fosse stato infuso l’amore per la cultura classica. E non importa se la Lidia era ionica e io greco-dorica: ho sempre considerato un unicum quella straordinaria entità culturale che ha lasciato un’impronta indelebile sul patrimonio culturale occidentale».

Emerge in questa monodia la tendenza dell’autrice “a ricercare in fondo / frammenti d’altre vite”, a riempire – novella Danaide – una botte dal fondo bucato nel tentativo di riassemblare le tessere del passato: «Ma Danaide anch’io, / dall’anfora bucata / la mia acqua giammai / assetata berrò del mio passato / a ricomporre tessere / di ciò che fu o parve / sogno di sogno vero / che guscio vuoto / il vento di novembre / rotola e sbatte / sulla spiaggia deserta, / mentre rispunta primavera altrove / in altro paradiso / in altro tempo». L’autrice mi ha chiarito così la sua identificazione con la Danaide: «ho sempre avuto la sensazione di aver vissuto tante vite e stagioni che poi la memoria non riesce a trattenere, per cui si perdono come acqua in un’anfora senza fondo, il che provoca una forte crisi di identità, un effetto straniante: io chi sono? quale delle tante Lydie sono?»

L’ultima sezione del libro, “Le Sirene”, comprende un unico lungo poemetto in 16 sezioni (pp. 95-102). Si tratta, in qualche modo, di un poemetto “ambientalista”; per dirla con le parole dell’autrice, «un canto-pianto per la perdita di un patrimonio di bellezza che la mia balorda generazione non ha saputo tutelare e salvaguardare».

Le donne-pesci, che a “Kamarina la bella” si erano fermate, «dimentiche del canto che seduce / dal brulichio di vita catturate / che dalle case per le strade al foro / come onda sopra onda s’avvolgeva», avevano mutato la loro condizione («essere più non vollero Sirene / ma donne») e avevano provato per la prima volta delle vive emozioni.

Ma un giorno la mano devastatrice dell’uomo distrusse quel magico “locus amoenus”; la devastazione dell’habitat viene fatta coincidere (con un magistrale scardinamento di ogni categoria spazio-temporale) con la distruzione dell’antica Kamarina: «La sabbia delle dune abbracciò il vento / per appiattirle in desolata landa / dove più non biancheggiano ginestre / ma teli allineati / fra scheletri di case a profanare / un deserto innocente dove prima / regale s’innalzava la montagna / a preservare storie di tesori / negli anfratti nascosti di una grotta / di cui si è persa anche la memoria».

A quel punto, assistendo alla fine di un mondo ormai disumanizzato (e si può pensare anche ai tanti naufragi di sventurati migranti nella nostra epoca spietata), le Sirene vanno via per sempre: «vecchie oramai e stanche d’aspettare / che un’altra primavera torni ancora / lasciarono per sempre le Sirene / il nostro mare».

Penso che da questa fugace carrellata esemplificativa emergano già i numerosi pregi di questa mirabile raccolta: la ricchezza delle suggestioni poetiche e culturali, la capacità evocativa (spesso in pochi icastici versi), la presa di posizione netta su numerosi temi di drammatica attualità (la violenza, l’imbarbarimento, la decadenza dei sentimenti, il dissesto ambientale, la perdita delle memorie, la profanazione del mare e dell’ambiente, la condizione femminile, ecc.), ne fanno un’opera da leggere e rileggere, per coglierne sempre nuovi spunti di riflessione. L’opera poetica di Lidia Ferrigno diventa testimonianza preziosa e coraggioso atto di verità, capace di riportare alla luce frammenti sparsi di memorie obliate e di preservare ciò che rischierebbe di andare perduto: la sua poesia è un’arca di Noè che naviga nelle acque tempestose del nostro inqualificabile presente per salvare dalle acque la nostra dimensione perduta di esseri umani.

Giustamente dunque Paolo Monello così conclude la sua Prefazione: «Ecco cosa è per me Lidia Ferrigno, poetessa del mare e delle onde, capace di incidere “monodie” di donne e uomini rendendoli esemplari, abile verseggiatrice di miti ancestrali, custode della memoria del passato e vate del suo “Macondo” (Scoglitti), ma “rivoluzionaria” scuotitrice di luoghi comuni “col canto che non muore con il tempo / ma immoto resta come luna in cielo”» (p. 14).

MARIO PINTACUDA

10 maggio 2025

La recensione, impreziosita da mirabili schemi figurativi, penetra nello spirito dell’opera cogliendone i vari aspetti, anche i più reconditi e sottesi, in una sintesi mirabile per profondità critica, riferimenti culturali, sensibilità poetica.

Un grazie non basta: ma posso dire solo grazie, con grande riconoscenza e commozione vera.

Stupenda opera frutto di grande sensibilità e capacità di dare nuova vita e luce ai classici che diventano specchio per comprendere meglio la difficile realtà odierna.Meravigliosa esperienza lasciarsi cullare e coinvolgere dai versi di Lydia. La recensione illustra con precisione e profondità le tematiche guidando per mano il lettore in un viaggio fantastico.

Complimenti alla poetessa e al recensore