Quando si villeggiava in campagna, nei primi anni Sessanta, si doveva rinunciare a molte comodità di cui ormai, negli anni del “boom”, era doloroso privarsi.

In Sicilia non sempre le case di campagna erano fornite di luce elettrica: io ne ricordo una di un mio zio, in una contrada vicino Vittoria, che ne era sprovvista, per cui dopo il tramonto del sole si piombava in una fitta oscurità medievale, in una dimensione da “rus verum barbarumque” degna del poeta Marziale.

Occorreva dunque rinunciare ai frigoriferi, alle prime lavatrici (di lavastoviglie manco a parlarne) e – ovviamente – alla televisione; persino l’acqua corrente poteva essere sostituita da secchi e bidoni riempiti a un pozzo vicino.

In realtà, anche se la casetta di campagna (che non era ancora un “villino”) aveva la luce e l’acqua, era scomodo e improponibile portarsi gli elettrodomestici da casa. Immancabile era solo la radiolina a transistor, utile per tenersi in contatto col mondo.

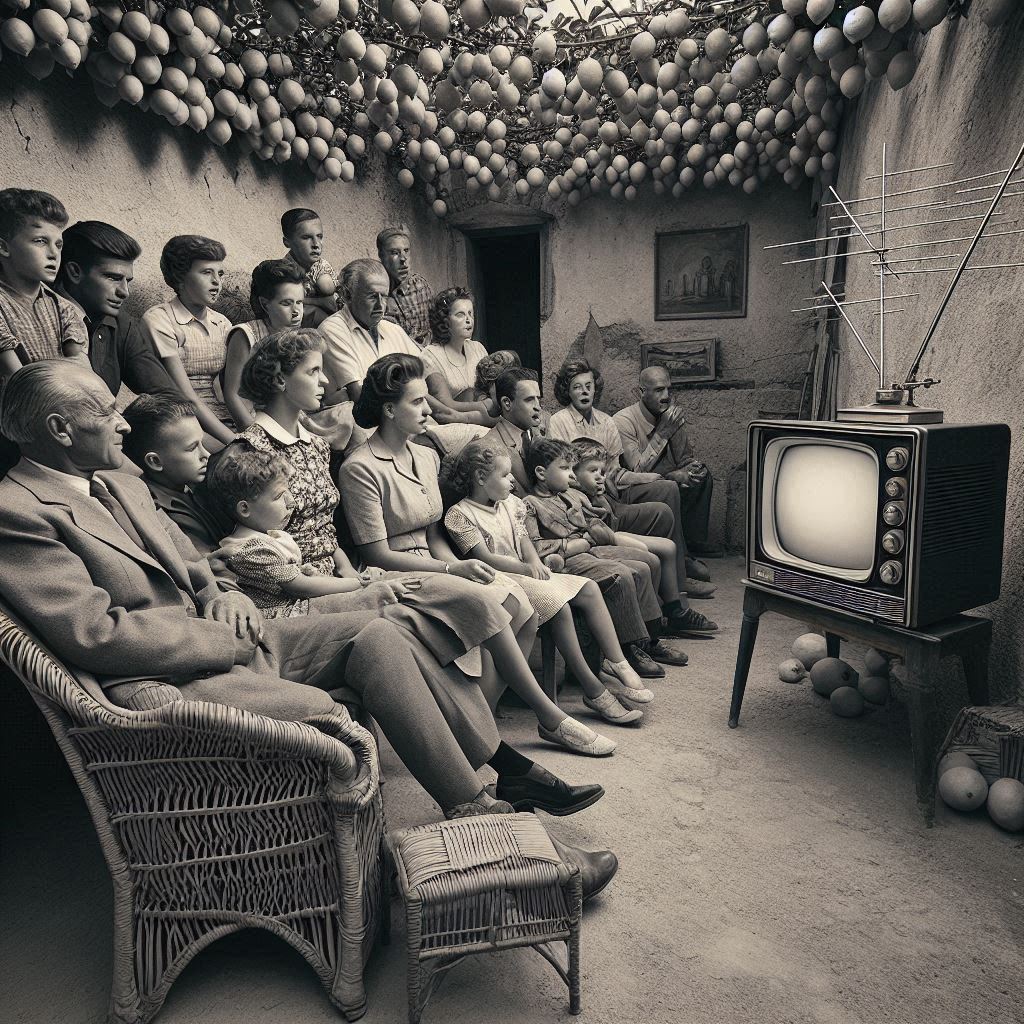

Il problema maggiore era il televisore, perché ormai la televisione faceva parte della vita di tutti i giorni: anche se esistevano solo due canali (il Nazionale e, dal 1961, il secondo programma) e anche se i programmi iniziavano di fatto nel pomeriggio e terminavano alle 23, ci si era ormai affezionati ad alcune trasmissioni televisive e a volte se ne sentiva la mancanza. L’ideale, dunque, sarebbe stato quello di poter disporre di un televisore anche in villeggiatura, magari per organizzare una serata all’aperto, con il pubblico seduto su sedie sgangherate di paglia, con la campagna attorno, il sottofondo costante dei grilli ed il fresco meraviglioso che in quei tempi felici calava dopo il tramonto.

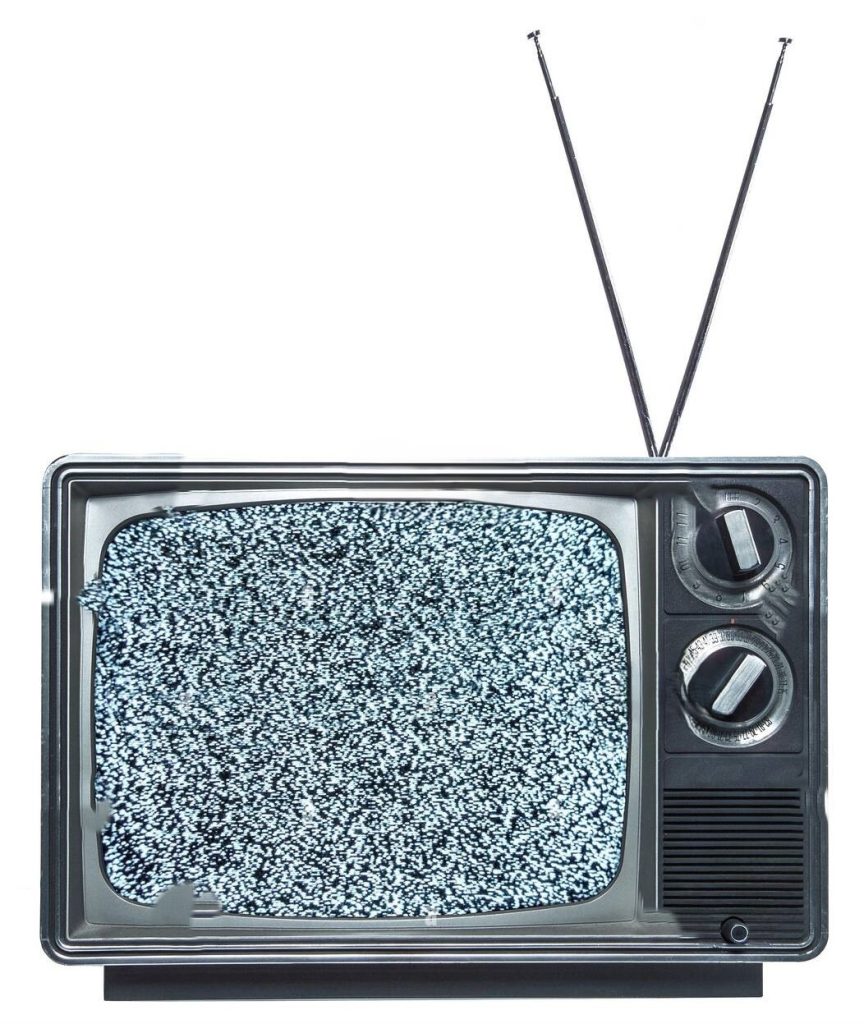

Nacquero così i primi televisori portatili, che erano dispositivi decisamente ingombranti rispetto agli standard odierni; in mancanza di un’antenna sul tetto della casa di campagna, però, bisognava arrangiarsi con antenne telescopiche portatili per la ricezione del segnale TV.

Queste antenne “a baffo” venivano poggiate sul televisore portatile o collegate tramite un cavo, ma dovevano essere regolate manualmente per ottimizzare il segnale ricevuto; in realtà “ottimizzare” (verbo allora inesistente) era un’impresa: il proprietario collocava il televisorino davanti a una platea ansiosa di assistere ai programmi, ma lo schermo mostrava spesso un caotico arabesco di immagini deformate, mentre l’audio gracidava strepiti incomprensibili. Allora iniziava una serie di commoventi e disperati tentativi: l’antenna poggiata sul televisore veniva contorta, orientata, spostata avanti e indietro, mentre gli astanti applaudivano entusiasti quando l’immagine migliorava e si materializzava nitida, salvo poi a ripiombare nella costernazione quando, allontanatosi dall’antenna il “tecnico” improvvisato di turno, tutto svaniva nuovamente.

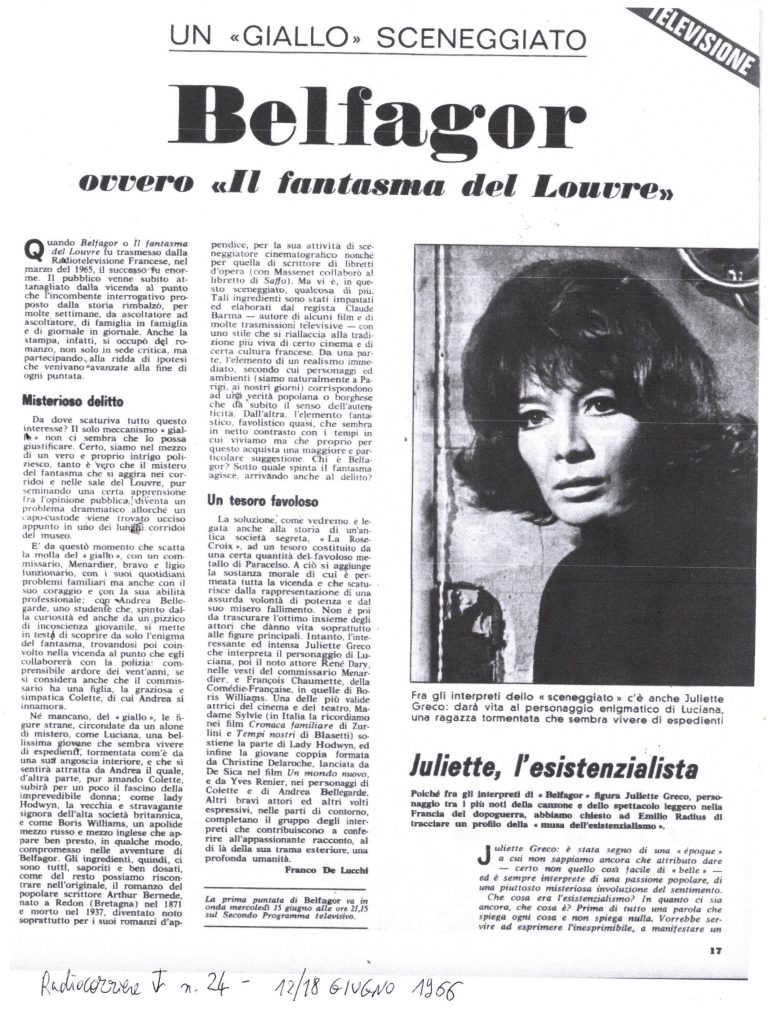

Fu in questo modo problematico e precario che io, nel luglio del 1966, villeggiando nella casetta di campagna di un mio zio vicino Sòlanto (fra Santa Flavia e Casteldaccia), potei seguire la miniserie “Belfagor o il fantasma del Louvre”, uno sceneggiato francese ambientato nel Museo del Louvre.

Non si contano, fra i miei coetanei, quelli che ancora ricordano con terrore quelle puntate in cui il fantasma si muoveva nelle sale del museo di notte, avvolto in un mantello nero dalla testa ai piedi e con una maschera di cuoio sul volto; camminava in modo inquietante e terribile, preceduto da un ragazzino che sembrava fargli da guida, e appariva soprattutto vicino alla statua del dio caldeo Belfagor, soffiandovi sopra una polvere misteriosa.

La paura suscitata nei telespettatori, specialmente nei più piccoli (che non erano minimamente tutelati dalla Rai, indifferente ai loro possibile traumi) era notevole; tuttavia, proprio perché quello sceneggiato era così avvincente, era diventato un appuntamento temuto ma irresistibile, specie tra noi ragazzini; molti di noi rammentano di aver chiuso gli occhi o di essersi coperti il volto per paura che il fantasma si materializzasse accanto a loro nella sua ieratica immobilità.

Tuttavia a volte alle terribili apparizioni e sparizioni di Belfagor contribuiva quel maledetto televisorino portatile: bastava un filo di vento, uno spostamento impercettibile dell’antenna, un moscerino di passaggio o uno dei frequentissimi black-out a far svanire le immagini e a farci ripiombare dalle cupe sale del Louvre infestate dal fantasma alla casetta siciliana immersa fra i limoni.

Quando non c’era più niente da fare, io ci rinunciavo; allora mi immergevo nella campagna e spuntavo sotto la rotonda sul mare del vicino Hotel Zagarella, dove vedevo le coppie ballare al ritmo delle musiche di quell’estate (“Fortissimo” di Rita Pavone, “La fisarmonica” di Gianni Morandi, “Lontano lontano” di Luigi Tenco, ecc.). E anche se avevo solo dodici anni, dato che sono sempre stato un romanticone, restavo affascinato dalla musica, dall’odore dei limoni, dal canto dei grilli e dalle leggere folate di vento.

Quando tornavo nella casetta, intanto, il televisorino era stato riparato alla bell’e meglio e si poteva seguire qualche programma di seconda serata (ad es. giovedì 14 luglio alle 22 dopo “Belfagor” andò in onda uno spettacolo di varietà da Salsomaggiore presentato da Daniele Piombi).

Alle 23, però, tutto era finito: mentre tutti andavano a letto, restavano di servizio soltanto i grilli, tenaci stakanovisti della notte.

Il fascino di un tempo perduto che però ha lasciato segni indelebili nella nostra presbite memoria ballerina.

Hai evocato atmosfere difficilmente comprensibili oggi, nella società del mordi e fuggi.

Chi li sente più i grilli, chi presta attenzione al fruscio del vento tra le foglie, chi si inebria del profumo dei gelsomini presenti in ogni baglio, in ogni orto dietro casa, anche nel mio.

Grazie dell’emozione che questo post mi ha regalato.

Meraviglioso ricordo dell’ infanzia!

Anche io, allora dodicenne, ho vissuto la magnetica attenzione e la paura, puntata dopo puntata, nel caldo afoso dell’ estate nella pianura padana.

E poi tutti a letto al piano superiore. Se poi capitava di dover scendere al piano inferiore per andare in bagno, la fuga precipitosa per non incontrare il fantasma nell’ oscurità della notte.

Ricordo un analogo telefilm di un paio di anni successivi, I compagni di Baal, che ha replicato in me gli stessi brividi lungo la schiena.

Grazie per aver suscitato questi ricordi

Claudio Boccardi