Il volumetto “Tragedia antica e musica d’oggi”, che pubblicai nel 1978 presso l’editore Lorenzo Misuraca di Cefalù, presentava notizie e considerazioni sulle musiche di scena utilizzate nelle rappresentazioni moderne dei tragici greci in Italia; un’Appendice conclusiva forniva l’elenco cronologico delle principali rappresentazioni tragiche dal 1904 al 1977 in Italia.

Con le sue 61 pagine il libro costituiva in certi casi una fonte unica sugli argomenti trattati, mancando ancora (ad es. nei numeri unici pubblicati dall’INDA per gli spettacoli di Siracusa) un résumé delle notizie disponibili.

Oggi il libro è praticamente irreperibile: ne restano solo poche copie disponibili, a parte qualche residuo finito ai bouquinistes o qualche copia usata.

Indubbiamente i 47 anni passati dalla stesura di queste osservazioni si sentono tutti e io stesso mi trovo spesso in disaccordo con quel giovane volenteroso di appena 24 anni che con questo studio intendeva integrare i suoi studi sulla musica nella tragedia greca, culminati nella tesi di laurea (discussa nel 1976 all’Università di Genova con relatori Fritz Bornmann e Leopoldo Gamberini) e nella pubblicazione di La musica nella tragedia greca nello stesso 1978 (sempre presso Misuraca).

Tuttavia ho ritenuto opportuno riportare qui ampi stralci dell’opera, nella convinzione che possa essere ancora utile per gli studi di grecisti, musicologi e studiosi di teatro. Inserisco dunque anzitutto qui i capitoli 1-2 (pp. 5-17).

Cap. I

Come avvicinare i grandi autori tragici antichi al pubblico d’oggi – Primi tentativi a Fiesole, Padova, Vicenza, Trieste, Milano, Roma e Siracusa – L’Istituto Nazionale del Dramma Antico.

Volendo tracciare un profilo storico degli spettacoli classici in Italia bisognerà risalire al 1904, anno in cui, a cura della Società «Atene-Roma», nel Teatro romano di Fiesole si rappresentò l’Edipo re di Sofocle, nell’interpretazione del grande attore Gustavo Salvini (1).

Quello spettacolo segnò l’inizio di una rinascita del dramma antico in Italia, dopo secoli di completo oblio; una rinascita e una riscoperta che devono intendersi naturalmente non nel senso letterario o storico, bensì nel senso propriamente teatrale e spettacolare.

Dopo quella prima iniziativa fiesolana altre ne seguirono a breve scadenza soprattutto per merito di Ettore Romagnoli che si adoperò attivamente per riportare in luce nei nostri teatri antichi il dramma classico. Si deve infatti allo studioso romano l’organizzazione di una serie di spettacoli a Padova, Vicenza, Trieste, Milano e Roma, ove si rappresentarono con grande successo Le Nuvole, Le Baccanti, Alcesti e il Ciclope.

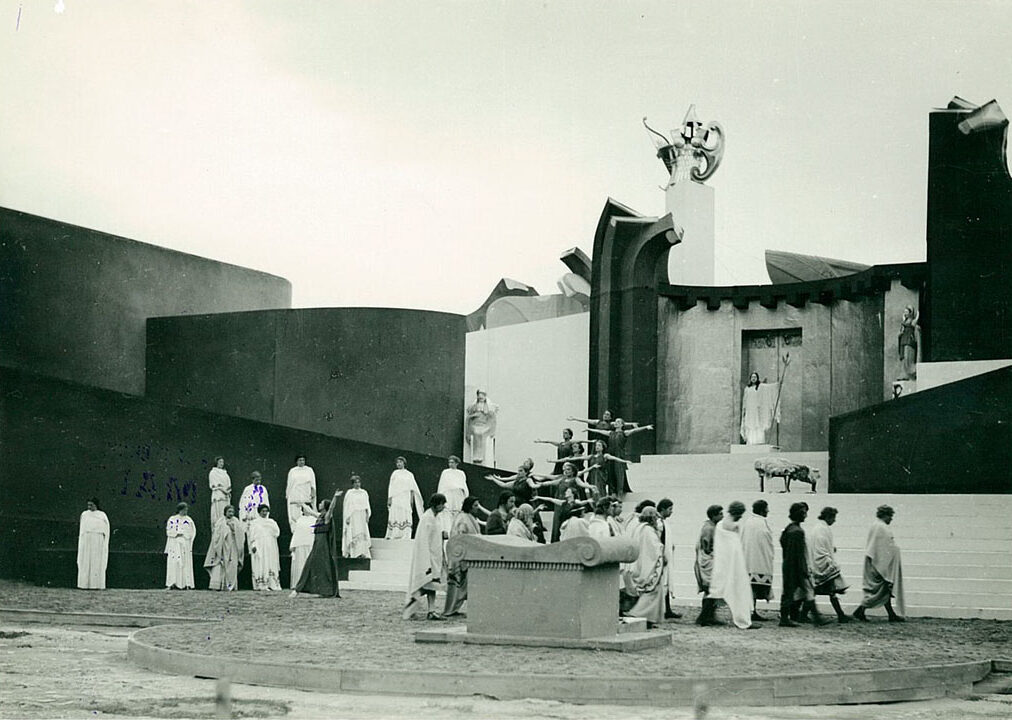

Ma dopo questi iniziali pellegrinaggi di città in città il dramma antico doveva trovare giusta e degna sede nell’immenso e superbo teatro greco di Siracusa ove poté attuarsi quel contatto naturale con l’anima popolare che è l’elemento essenziale da cui la tragedia greca prende vita, valore e significato.

La prima tragedia rappresentata a Siracusa fu l’Agamennone di Eschilo, nel 1914, ma fu purtroppo un isolato esperimento, perché la guerra 1914-1918 interruppe repentinamente gli sviluppi della splendida iniziativa. Cessati gli eventi bellici gli spettacoli ripresero a pieno ritmo con Le Coefore (1921), Le Baccanti e l’Edipo re (1922), i Sette a Tebe ed Antigone (1924), proseguendo con cadenza triennale fino al 1939, anno in cui scoppiò la seconda guerra mondiale con conseguente altra lunga interruzione. Ripresa nuovamente l’attività nel 1948, essa non solo si sviluppò con più intenso fervore (gli spettacoli da triennali divennero biennali), ma servì da esempio e stimolo per altre iniziative concretatesi nell’estensione delle rappresentazioni in molti teatri greci e romani, o in luoghi di particolare suggestione archeologica quali Ostia Antica, Pompei, Gubbio, Benevento, Taormina, Tindari, Paestum, Agrigento, Selinunte, Segesta.

A tutte queste manifestazioni diede un apporto cospicuo l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, creato nel 1925 e divenuto il centro promotore e propulsore di ogni iniziativa tendente a diffondere le rappresentazioni classiche presso le masse popolari negli strati più diversi.

Al felice esito degli spettacoli contribuirono gli uomini migliori della nostra cultura e del teatro (Ettore Romagnoli, Biagio Pace, Ettore Bignone, Giovanni Alfredo Cesareo, Eugenio Della Valle, Pier Paolo Pasolini), attori fra i più rinomati (Gualtiero Tumiati, Annibale Ninchi, Vittorio Gassman, Maria Melato, Gianni Santuccio, Sarah Ferrati, Tino Buazzelli, Arnoldo Foà, Anna Proclemer, Lilla Brignone) e insigni musicisti (Mulè, Pizzetti, Zandonai, Malipiero, Ghedini, Musco, Carpi, Vlad, Petrassi, Berio, Theodorakis, Sollima).

I vari cicli di rappresentazioni che si sono succeduti regolarmente dal 1914 ad oggi (a parte le interruzioni causate dagli eventi bellici) hanno dimostrato pienamente l’eterna vitalità di un’iniziativa che intende riproporre questi capolavori non già dal libro a un lettore preparato, come opera di pura poesia, ma dalla scena a un grande pubblico, come opera di viva e sociale attualità.

Il problema che si pone sempre nuovo e attuale, considerato il mutare dei gusti e delle preferenze, è quello di riuscire a trovare il modo migliore o almeno il più adeguato per avvicinare i grandi autori tragici antichi al pubblico d’oggi. L’ideale sarebbe riuscire a realizzare una rielaborazione e interpretazione moderna della tragedia antica, in cui alla rigorosa fedeltà del testo poetico – solo elemento certo a noi pervenuto – si unissero armonicamente fusi la musica e le danze, la scenografia e gli elementi spettacolari, orientati tutti verso una ricreazione del dramma consona alla sensibilità e all’educazione estetica del nostro tempo, ma contemporaneamente rispettosa di quel clima mitico e di quei valori umani di cui si sostanzia tutto il dramma antico.

Naturalmente ogni soluzione può essere lecita o arbitraria, accettabile o discutibile, giusta o sbagliata, a seconda dei vari punti di vista. Può essere, ad esempio,, indovinata l’idea di abolire tutto il bagaglio accessorio degli allestimenti tradizionali, compreso l’eterno flauto che accompagna i coreuti e le consuete evoluzioni estetizzanti: recitare cioè la tragedia così come è scritta, con la più grande semplicità, con la schietta ed incontaminata purezza del testo poetico, fidando ciecamente nella convinzione che la potenza delle immagini, delle idee, dei sentimenti; delle situazioni sceniche, possano bastare a tenere avvinto il nostro interesse. Ma non si può giudicare del tutto errato il criterio di sperimentare nuove soluzioni all’insegna della modernità e mediante l’impiego anche spregiudicato delle più avanzate risorse tecniche, espressive e artistiche. È ovvio che la scelta dell’uno o dell’altro procedimento (la tendenza archeologica oppure quella innovatrice) può essere determinata da varie e valide ragioni relative al tipo di tragedia da rappresentare, alla particolare struttura del dramma o al particolare stile drammatico dell’autore; ed è altrettanto ovvio che a rendere legittimi i criteri che si sono seguiti nella messinscena sono soltanto la resa spettacolare e i risultati convincenti conseguiti presso il pubblico.

Prescindendo da considerazioni generali sugli spettacoli realizzati a Siracusa e negli altri centri italiani, e trascurando gli aspetti estranei al tema propostoci (quali: traduzione dei testi, recitazione, scenografia, costumi) fermeremo la nostra attenzione su due aspetti non del tutto secondari della messinscena delle tragedie classiche: l’apporto musicale e l’uso e la funzione del coro.

Che si tratti di due elementi essenziali è dimostrato dal fatto che essi sono stati oggetto di cure particolarmente attente nella fase di attuazione degli spettacoli, affidandone la composizione e la realizzazione a musicisti e coreografi fra i più rinomati. Purtroppo nell’esporre i criteri che hanno orientato i musicisti nella scelta del tipo di musica adatto alle circostanze sceniche di ogni singola tragedia abbiamo dovuto basarci talvolta sulle cronache giornalistiche del tempo, non sempre esaurienti e di solito redatte da critici e corrispondenti che l’apporto musicale dimostrano di trascurare (2). Per fortuna è stato possibile in parte sopperire a tali lacune basandoci sulla notorietà dei compositori, sulla conoscenza della loro personalità artistica e delle tendenze stilistiche che la determinano, e spesso anche sulla lettura diretta di alcune pagine musicali che sono state pubblicate in partitura, o ci sono state offerte gentilmente in visione nei manoscritti originali.

Dalla rassegna e da alcune analisi, sia pure sommarie, delle musiche eseguite potremo constatare che molte tendenze ed esperienze musicali dell’ultimo cinquantennio sono state inserite, più o meno felicemente, nei commenti musicali: dal costruttivismo tonale moderato (Pizzetti, Zandonai, Ghedini) all’inquieto cromatismo atonale e alla dodecafonia (Vlad), dagli influssi del folklore popolare (Mulè, Musco, Theodorakis) alla musica elettronica (Berio), da un primitivismo ritmico percussivo alle onde Martenot (Musco).

D’altra parte, in una realizzazione moderna, non è pensabile che si possano riprodurre tali e quali le forme e gli aspetti della musica tragica antica: la sensibilità moderna non sa adattarsi al flebile suono del flauto che da solo accompagna i cori scanditi all’unisono e le evoluzioni dei coreuti, né oggi sono apprezzate convenientemente dal grande pubblico monodie nude ed essenziali che non siano di tipo melodrammatico (ma come si possono, senza offesa per la cultura, contaminare melodramma e tragedia greca?).

Tuttavia, se è opportuno mettere da parte qualsiasi tentativo di ricostruzione archeologica, se è lodevole sperimentare nuove soluzioni per evitare di cristallizzarsi in una pericolosa staticità e uniformità, non è però logico trascendere in eccessi espressivi, come purtroppo è stato fatto più volte.

Nel corso di questa breve indagine non mancheremo di rilevare talune inutili esorbitanze, segnalando anche le reazioni che hanno suscitato nella critica e nel pubblico.

Cap. II

Rappresentazioni a Siracusa fino al 1939 – Romagnoli, Mulè, Pizzetti, Zandonai e Malipiero.

Scelta Siracusa nel 1914 come la sede più adatta per le rappresentazioni moderne di tragedie classiche e scelto l’Agamennone come opera inaugurale, Ettore Romagnoli profuse tutti i suoi sforzi, la sua volontà e la sua genialità per la pratica attuazione di tale affascinante progetto. Oltre ad assumersi l’incarico della traduzione del testo eschileo, egli si addossò l’arduo compito di comporre le musiche per i cori e di occuparsi di tutta la parte artistica dello spettacolo, dalla recitazione al movimento delle masse e all’istruzione del coro.

Quella prima rappresentazione siracusana merita di essere ricordata particolarmente come l’inizio di un glorioso ciclo mirante a fare del teatro di Siracusa un centro internazionale di cultura e di arte.

I capitali furono in parte anticipati da facoltosi signori di Siracusa ed in parte raccolti mediante l’emissione di piccole azioni da cinquanta lire, che vennero acquistate da tutto il popolo. Fu quasi una sottoscrizione plebiscitaria, e ciò dimostra l’interesse che destò nel popolo siciliano l’annuncio di questa rappresentazione.

Il fervore con cui Ettore Romagnoli si prodigò indefessamente nella preparazione dello spettacolo emerge dalle cronache dei quotidiani locali, che già parecchie settimane prima della recita dedicarono ampio spazio (pagine intere) all’imminente avvenimento artistico. Giorno per giorno i lettori sono informati dell’andamento delle prove cui partecipano gli attori Gualtiero Tumiati, Teresa Mariani, Elísa Berti Masi, Giulio Tempesti, Giosuè Borsi, nonché il coro formato da ben centocinquanta cantori ed il complesso strumentale di flauti, oboi, clarinetti, fagotti, liuti, lire, timpani ed archi. Inizialmente le prove del coro si svolgono con l’accompagnamento di un pianoforte, piazzato nel bel mezzo dell’orchestra. Il 4 aprile Romagnoli e Borsi effettuano numerose prove acustiche e controllano la visibilità dai vari settori del teatro. Il 13 aprile «L’Ora» di Palermo riferisce che il maestro Mulè, occasionalmente presente ad una prova, canticchia un motivo popolare della Conca d’Oro, mentre Romagnoli accenna un ritmo greco del terzo secolo a. C., ed insieme ne riscontrano la perfetta somiglianza. L’arrivo a Siracusa di autorità e di personalità del mondo dello spettacolo è registrato quotidianamente dalle gazzette.

E finalmente si arriva agli squilli di tromba che il 16 aprile annunciano l’inizio della prima recita. A dire il vero quella prima esperienza rivelò qualche manchevolezza e qualche ingenuità in taluni particolari dello spettacolo. Non nella recitazione, che invece, affidata ad artisti di grande valore, fu di prim’ordine e suscitò nel pubblico vivissima emozione; ma proprio in quegli elementi spettacolari (musica, coro, danze) che dovevano fare maggiore presa sulla massa degli ascoltatori e che invece mostrarono pecche e imperfezioni, dovute certamente a una mancanza d’esperienza. In definitiva però il coro. composto prevalentemente da studenti e dilettanti, si disimpegnò discretamente, mentre le musiche del Romagnoli, essenziali nella loro contenutezza, si mostrarono perfettamente aderenti all’ethos del dramma (3).

Il testo dell’Agamennone venne integrato con cinque brani musicali: un preludietto che interrompeva il primo monologo della Scolta; un coro inserito nella parodos, in ritmo anapestico; una preghiera a Zeus, alla partenza dell’Araldo, eseguita dai coreuti con accompagnamento di cetra; una monodia alternata a cori dopo la profezia di Cassandra; e infine un’elegia angosciosa intonata da tutto il popolo mentre il defunto sovrano è trasportato sulla bara.

Il successo dello spettacolo fu grandissimo; tutti i giornali, nazionali ed esteri, furono larghi di elogi ed esaltarono l’opera di Ettore Romagnoli, unico vero animatore di questa festa d’arte.

Purtroppo la guerra 1914-18 doveva interrompere inopinatamente l’iniziativa e si dovette attendere la fine della tempesta di fuoco e sangue abbattutasi sul mondo per una ripresa periodica e regolare delle rappresentazioni classiche.

Superate le iniziali difficoltà postbelliche gli spettacoli a Siracusa ripresero nel 1921 con Le Coefore di Eschilo. Questa volta il commento musicale fu affidato ad un vero compositore: Giuseppe Mulè.

Egli fu certamente il primo musicista di rilievo e può considerarsi il pioniere dei compositori di musiche per il teatro greco, ed anche il più prolifico, avendo scritto le musiche per Le Coefore (1921), Le Baccanti (1922), Antigone, Sette a Tebe (1924), Medea, Il Ciclope (1927), Ifigenia in Aulide (1930), Ifigenia in Tauride (1933), Ippolito (1936). Per tutte queste tragedie Mulè compose brani strumentali, corali e di danza nei quali ha cercato di accostarsi il più possibile allo spirito di quella fatalità tragica che anima i testi ellenici, infondendovi un profondo senso di umanità e la vibrante passionalità del suo temperamento meridionale.

Per il primo episodio delle Coefore Mulè compose una trenodia di grande effetto lirico (4). Un coro di soprani e di contralti intona, dapprima sommessamente, un canto funebre scandito sillabicamente nel ritmo 5/8 e sostenuto da semplici accordi consonanti o da passaggi in ottave parallele con i bassi, cui conferiscono lugubri risonanze alcuni colpi di timpano. La melodia fa uso frequente di intervalli di seconda eccedente, tipici delle armonie greche del genere cromatico. Nella parte centrale il ritmo si fa più mosso e inquieto, la melodia tende ad elevarsi verso l’acuto sullo slancio di ampi accordi arpeggiati. Infine il lamento «Ahimé, ahimé, ahimé» si perde in un moto discendente dall’acuto al grave come un doloroso sospiro.

Con Le Baccanti Mulè attua un nuovo stile corale sinfonico nel quale predomina una schematizzazione e semplificazione delle frasi melodiche, riducendo al minimo gli accordi e danda alla composizione una veste sonora così rinunciataria, leggera e trasparente da conferire ad essa una lieve patina d’antico, o almeno d’esotico. Ciò si può rilevare specialmente nel brano iniziale «Entrata delle Baccanti, impetuoso, dinamico, vibrante, vario nei ritmi che talvolta modificano da una battuta all’altra l’equilibrio dell’elemento melodico, reso anche precario dai robusti accordi in contrattempo (5). Il pezzo scorre tutto d’un fiato, dal maestoso inizio al possente «Evoè» finale, culminante, con un parossistico crescendo, in un’orgia di suoni esprimenti il furore dell’esaltazione dionisiaca.

Ma in occasione della rappresentazione dei Sette a Tebe (Siracusa, aprile 1924) Mulè ebbe modo di attuare forse uno dei primissimi esempi di sperimentalismo tecnologico riguardante l’adozione di nuovi mezzi produttori di suoni. Allora non si pensava minimamente a quella che si sarebbe chiamata «musica concreta», né ancora era apparso nell’inquieto mondo delle avanguardie musicali John Cage con la sua «experimental music». E non si può neanche supporre che Mulé abbia preso sul serio gli esperimenti del musico-pittore futurista Luigi Russolo inventore degli «intonarumori», cioè di strumenti sibilatori, ronzatori, ululatori, frusciatori e gracidatoti destinati alla creazione di nuovi modi d’articolare il fenomeno sonoro. Lo sperimentalismo di Mulè nacque dalla necessità di esprimere artisticamente i suoni, le grida, i rumori della battaglia che infuria tra l’esercito di Eteocle e quello dei sette condottieri nemici. In una rappresentazione all’aperto gli strumenti soliti avrebbero fornito sonorità non abbastanza sufficienti ed efficaci a riprodurre il fragore della battaglia. Perciò Mulè fece costruire un buon numero di giganteschi strumenti monocordi, nei quali una robusta corda metallica, variamente accordabile, strofinata da una specie di arco di legno seghettato, emetteva suoni potenti che riproducevano ora il cozzo delle spade e delle lance, ora quello degli scudi. Ai supermonocordi si aggiungevano trombe e tromboni squillanti, nella serie degli armonici naturali, fanfare guerresche con stereofoniche sonorità di grande e realistico effetto.

Per quanto riguarda l’Ippolito, rappresentato nel 1936, Mulè compose una «musica spontanea e melodica che ha un’accorata e profonda tristezza nel canto del coro che descrive la tragica terribile passione di Fedra, un breve saggio di esultante letizia nell’inno ad Afrodite onnipossente, un sognante nostalgico ritmo nella rievocazione dell’arrivo della bella cretese, sposa felice in Trezene, e che rompe infine nel pianto del coro per la morte di Ippolito. La drammaticità possente della tragedia è riflessa in queste composizioni con una linearità quasi primitiva» (6). Possiamo aggiungere che questo primitivismo attuato da Mulé particolarmente nella ridottissima veste strumentale non è dovuto ad una ricreazione arcaica a una reminiscenza storica più o meno fedele all’antica arte greca; le tipiche sonorità dell’arpa, del flauto, della lira e della cetra vengono sfruttate dal musicista per soddisfare una sua naturale ispirazione o emozione artistica, dettata sì dal fatto drammatico cui si accompagna, ma rivissuta e sentita dal compositore come spontanea espressione del suo sentimento lirico.

Nelle varie rappresentazioni del Ciclope del 1927, 1937 e 1949, l’I.N.D.A. si valse sempre delle stesse musiche di Mulè, efficacissime e di grande rilievo drammatico: «Le musiche orchestrali e corali di Mulè – scrive Franco Abbiati – incitavano i satiri al canto o li accompagnavano nelle danze. Altre volte coronavano le smargiassate di Polifemo, le bevute di Sileno, i terrori di Ulisse» (7).

In altre tragedie (Antigone, Medea) Mulè seppe adattare nelle intonazioni liriche chiare derivazioni dal canto popolare siciliano, con l’intenzione di volerlo archeologicamente riallacciare ai modi dell’antica musica greca.

Nell’Antigone specialmente è da notare una felice e commossa trasfigurazione personale dell’elemento popolare, attuata dal Mulè con uno stile corale e sinfonico schematico ed essenziale. Sono sei brani che sottolineano i momenti più intensamente patetici della tragedia (8).

Nel primo, intitolato «Raggio di sole» (primi versi della prima strofe e primi versi della seconda antistrofe della parodos) sono evidenti due contrastanti atmosfere sonore: all’inizio il coro intona una serena e luminosa melodia in ritmo ternario, sostenuta da semplici accordi arpeggiati. Poi però il ritmo si fa inquieto (Mosso, 5/8 con figurazioni sovrabbondanti) raggiungendo la massima tensione espressiva nell’invocazione a Bacco, sfociante in un fortissimo denso di piene sonorità.

Notevole nel secondo brano (che comprende la prima strofe e la prima antistrofe del secondo stasimo) un passaggio melodico alle parole «Così quando un flutto rigonfio». Le voci sembrano davvero fluttuare in movimenti ascendenti e discendenti, ora innalzandosi sul registro acuto, come spinte dall’«urto dei venti», ora inabissandosi nelle note gravi quasi volessero davvero «sopra i cordogli dei morti piombare». Il brano ricorda in modo sorprendente il primo stasimo dell’Oreste di Euripide, la cui musica ci è pervenuta nel papiro appartenente all’arciduca Ranieri. Anche nel frammento euripideo la musica acquista una adeguata rappresentazione fonica facendo coincidere nella tessitura più acuta delle voci «la prospera sorte» dell’uomo e «la vela» della nave veloce, e nell’estensione più grave la frase «un demone le immerge» (9). Ma non sono solo queste antitesi foniche ad avvicinare i due brani: c’è anche un breve inciso tematico che si ripete identico in Euripide e in Mulè, ed è una terzina che il musicista siciliano colorisce con l’inflessione melodica di un intervallo di terza diminuita, quasi a voler imitare l’audace enarmonia microtonica del grande tragico greco.

Tutto ciò è una prova evidente del fatto che Mulè, accostando la propria arte a quella dell’antica Grecia, ha tentato di farne rivivere l’intensa penetrazione psicologica anche ripetendone le formule ritmiche, melodiche ed espressive: e lungi dall’essere ciò un inutile epigonismo, è invece un apprezzabile intento di fedeltà stilistica.

Altro brano vocale posto da Mulè nell’Antigone è l’inizio del quarto stasimo, «Anche la bella Danae»: ma qui la melodia appare meno spontanea, irta com’è di intervalli dissonanti, eccedenti e diminuiti, e gradatamente innalzantesi verso le zone impervie (per un complesso corale) di svettanti acuti, per concludersi in un «più mosso» vibrante, ma piuttosto enfatico.

Bellissimo invece è il finale, Lento triste, che è una perorazione strumentale di grande forza drammatica.

Ildebrando Pizzetti diede pure il contributo della sua personalissima musicalità alle rappresentazioni tragiche di Siracusa. Egli scrisse le musiche per l’Agamennone (1930), per le Trachinie (1933) e per l’Edipo a Colono (1936) (10).

La musicalità pizzettiana si fa nell’Agamennone (11) di una essenzialità quasi rude, che s’agita e vibra in continuità d’emozione. L’ananke incombente sulla stirpe degli Atridi si annuncia negli squilli iniziali, ora velati, ora chiari, ripetuti poi di quando in quando fino a salutare il vittorioso ritorno di Agamennone. Una bella nenia alternata tra coro e strumenti è posta al centro del dramma, densa di respiro melodico e sfociante in un episodio corale tutto vocalizzato con lunghi melismi. La danza che segue è appoggiata su un ritmo sfuggente, ambiguo ed è accompagnata da accordi strani che sembrano intensificare l’atmosfera di terrore creata dal dramma. Nell’esecuzione del 1930 a questa danza conferirono grande espressività le azioni mimiche create e realizzate dalla celebre danzatrice Jia Ruskaia. Di notevole effetto è la lamentazione finale: dopo un inizio declamato su poche note, le parole vengono abbandonate, quasi per sciogliersi dalla materialità del fatto tragico, e il canto del coro si scioglie in vocalizzi conclusi con una melodia lunga e malinconica dalla sola orchestra, in cui s’innestano ancora una volta gli squilli dell’introduzione (12).

Nelle musiche scritte da Pizzetti per Le Trachinie il coro adempie una funzione di primissimo piano: la partitura comprende nove brani e ben sette sono di carattere corale (13); l’orchestra è prevalentemente formata di strumenti a fiato (con flauti, oboi, clarinetti, fagotti, quattro corni, tre trombe, due tromboni e bassotuba, timpani, arpa), ma il musicista non ha voluto rinunciare del tutto alle sonorità degli archi (sei violini e tre contrabbassi). Un preludio orchestrale introduce alla tragedia con uno di quel temi a note ribattute tipicamente pizzettiani: è il tema d’Eracle, cui si contrappone un tema cromatico, il tema di Deianira, che serpeggia nei fiati con tono accorata e malinconico. Seguono il coro dell’epodo nella parodos e il canto di gioia delle fanciulle per l’annuncio del ritorno di Eracle; in quest’ultimo brano si ha un lungo e bellissimo «a solo» del flauto che sottolinea le parole «M’abbandono al sospirare molle del flauto». L’atmosfera si fa più grave e oscura nel primo stasimo e nel secondo, cui fa seguito un breve intermezzo orchestrale che accompagna l’arrivo di Eracle assopito e il lamentarsi di Illo. Con l’ultimo brano del coro «Del futuro le vie niuno sa, ma il presente è sventura per noi la furiosa tempesta che agitava gli animi si placa e l’invettiva di Eracle si spegne in un sogghigno di morte.

Un carattere severo e pacato ha voluto invece dare Pizzetti alle musiche composte per l’Edipo a Colono (1936), ispirandosi soprattutto al carattere religioso della tragedia. Nel breve Preludio è descritta la luminosa bellezza del bosco di Colono; segue una Danza delle Eumenidi su un tema lento e molto ritmato (14). Dei cinque cori intermessi tra gli episodi, i più belli sono l’inno in onore di Colono (nel primo stasimo) e l’invocazione alle dee dell’Ade (nel quarto stasimo) (15).

Il giudizio di Renato Simoni su queste musiche merita di essere riportato: «La musica di Pizzetti, austeramente misteriosa e patetica, consolava nel rapimento della preghiera l’affanno e il pianto degli uomini, e nella nera notte d’una umanità curva nel terrore dei numi presagiva di là dal ploro funereo la bontà e la pace d’un Dio che suscita e benedice gli sventurati. Questa musica non pare accompagnare le crisi più acute e empire di melodia le pause, ma nascere dalla tragedia necessaria, voce suprema» (16).

Ma conta anche, e soprattutto, il giudizio espresso da un critico musicale su una nota e autorevole rivista musicale: quello di Renato Mariani espresso in una «Lettera da Siracusa» sulla «Rassegna musicale» (17). Così scrive il Mariani: «Le melodie corali di Pizzetti – tutte atteggiate più al fraseggio espansivo che alla declamazione rapida e concisa – sono di una bellezza assoluta e vi è quel fervore, quella intensa passione, quella cantabilità tanto spesso ricorrenti in Pizzetti e che qui ricordano – per meglio precisare – certe pagine vocali dell’Orseolo e i canti corali (pur nella loro solistica strumentalità) del Largo nel Concerto per violoncello e orchestra e della Preghiera per gli innocenti nella Sonata per pianoforte e violino».

Per le rappresentazioni del 1939 (le ultime prima dell’interruzione causata dalla guerra) l’INDA si avvalse ancora della collaborazione di due musicisti di fama internazionale: Riccardo Zandonai e Gian Francesco Malipiero.

Zandonai scrisse per l’Aiace nove pezzi: sei orchestrali e tre corali. Egli dunque volle dare alle sue musiche il carattere di una sinfonia programmatica intesa a commentare e sottolineare le scene più significative dello spettacolo. I brani strumentali sono infatti così distribuiti: un Preludio su ritmo di marcia che sintetizza tutto lo spirito eroico della tragedia; una Danza propiziatrice, inserita più che altro per creare un elemento di varietà; un Intermezzo eseguito dall’orchestra a scena vuota, prima del suicidio di Aiace, per esprimere la terribile angoscia che tormenta l’eroe; un secondo Intermezzo funebre posto dopo la morte violenta di Aiace; infine una Marcia eroica sul ritmo della quale i compagni dell’eroe sfilano dinanzi al suo corpo esanime. Più efficacemente i tre brani corali – nella loro impostazione polifonica a quattro voci – si inseriscono nella vicenda per coglierne i riflessi del più caldo lirismo. Questo spiega anche il loro carattere nettamente differenziato: il primo è gioioso e si innesta alla precedente danza propiziatrice; il secondo è un’esortazione ad Aiace perché si difenda dai nemici; il terzo è una trenodia finale. «Nell’ultima parte della tragedia, quando coro e danzatrici sono in moto intorno al feretro di Aiace, il complesso risulta di una straordinaria efficacia e solennità. Coincide con il calar del sole; e il paesaggio sublime, e la novità della rappresentazione nell’accendersi di fiaccole, si compongono in una indimenticabile bellezza» (18).

Anche Malipiero – evidentemente obbedendo alle indicazioni suggerite dall’INDA – diede nel suo commento musicale per l’Ecuba la prevalenza ai brani strumentali (sette su dieci), e anch’egli inserì al centro dello spettacolo una danza a solo scopo di varietà. Ma in questa rappresentazione – a parte i brani strumentali che efficacemente commentavano il cupo sogno di Ecuba, il distacco di Polissena dalla madre, la danza funebre, l’accecamento di Polimestore – la novità più interessante e degna di rilievo fu l’impiego del coro in forma di melologo. Nei tre brani scelti (due stasimi e l’esodo) il coro doveva «recitare cantando» su una linea melodica approssimativa, cioè innalzando e abbassando il tono della voce su altezze prefissate dal compositore in un continuo oscillare determinato dai sentimenti esposti dal testo poetico e scandendo le parole secondo una costruzione ritmica rigorosa. Era la prima volta che in una tragedia si faceva uso del «coro parlato» e l’esito di questo esperimento si rivelò soddisfacente, a giudicare anche dai consensi del pubblico (19).

Questo nuovo elemento di interesse (cioè il coro parlato) «sarà ripetuto nelle prossime rappresentazioni siracusane»: questo si riprometteva l’Istituto del Dramma Antico. Purtroppo la promessa non poté essere mantenuta perché lo scoppio della seconda guerra mondiale imporrà una lunga pausa di nove anni.

NOTE

1. Tentativi vari di riportare la tragedia classica a contatto del pubblico non sono mancati lungo i secoli passati, ma erano state azioni sporadiche mosse più da aristocratiche ambizioni letterarie e cortigiane, che da vero interesse umano, educativo e sociale.

2. Gran parte degli articoli esauriscono il commento alle musiche con un brevissimo accenno: «Appropriate le musiche di…», «Piene di sapore e di originalità sinfoniche le musiche…», «Efficace e determinante l’apporto musicale», ecc.

3. Per la parte musicale da inserire nelle prime rappresentazioni del 1911, il Romagnoli aveva fatta uso dei pochi frammenti superstiti di musica greca. Ma avendoli presto esauriti, per le Baccanti rappresentate nel 1912 a Padova e Venezia s’era trovato nella necessità di comporre egli stesso qualche pezzo che ricalcasse approssimativamente le caratteristiche del melos antico. I favorevoli risultati conseguiti incoraggiarono lo studioso a comporre anche le musiche per l’Agamennone.

4. Il brano «Libagioni funebri» è stato pubblicato dalle Edizioni Ricordi, Milano 1922.

5. Anche questo coro è stato pubblicato dalle Edizioni Ricordi, Milano 1922.

6. Cfr. «Dioniso» V (1935), fasc. 4-5, p. 145.

7. “Corriere della Sera”, Milano, 1° maggio 1949.

8. G. Mulè, Cori e danze per la tragedia «Antigone» di Sofocle, Milano, G. Ricordi & C., 1934.

9. Cfr. M. Pintacuda, La musica nella tragedia greca, Lorenzo Misurata editore, Cefalù 1978, p. 205.

10. Per l’Edipo re, rappresentato nel 1904 prima a Fiesole e poi a Milano nell’interpretazione di Gustavo Salvini, Pizzetti aveva composto la musica di scena. Ma in quello spettacolo, tutto imperniato sulla bravura del famoso attore, nessuno badò alla musica, e per oltre vent’anni nessuno parlò mai di quelle pagine. Successivamente Pizzetti concentrò le musiche composte per la tragedia in Tre preludi sinfonici per l’Edipo re (ediz. Ricordi, Milano 1927) che ebbero numerose esecuzioni in molte sale concertistiche.

11. La partitura musicale per orchestra e coro è stata pubblicata dalle edizioni Ricordi, Milano 1930.

12. «Con le danze e i cori di I. Pizzetti abbiamo avuto la pienezza dell’interpretazione del teatro greco. Forse nemmeno gli antichi spettatori la ebbero con tanta immediatezza» (Corrado Sofia, “La Stampa”, Torino, 28 aprile 1930).

13. I nove pezzi sono distinguibili coi seguenti titoli: 1) Preludio; 2) Esortazione alla speranza; 3) Canto di tripudio e danza; 4) La potenza di Afrodite; 5) Invocazione; 6) Presentimento tragica; 7) Lamento; 8) La morte di Eracle; 9) Finale. Con questi pezzi il compositore ha formato successivamente una Suite per coro femminile e orchestra, introducendo tra l’uno e l’altro dei brani musicali brevi discorsi esplicativi di una voce recitante.

14. In questa danza si distinsero particolarmente le danzatrici della scuola Hellerau-Laxenburg dirette dalla prima ballerina Rosalie Chladek.

15. L’Inno a Colono, ampliato nelle proporzioni e arricchito di linee polifoniche e di una voce di soprano, divenne poi il secondo degli Inni Greci pubblicati dall’A. nel 1937.

16. “Corriere della Sera”, Milano, 24 aprile 1936.

17. “La Rassegna musicale”, anno IX, n. 5, maggio 1936.

18. Così scrisse Ercole Rivalsa sul “Giornale d’Italia” del 28 aprile 1939.

19. «Quest’anno invero si è avuto un distacco tra il giudizio e il gusto del pubblico e quello della critica intorno al valore dell’Ecuba, che i più autorevoli critici hanno considerato tragedia imperfetta, mentre il pubblico l’ha accolta con una viva e profonda commozione» (“Dioniso” VII, 1939, p. 251).