Quella giornata dell’8 novembre 1628, per Lorenzo Tramaglino («o, come dicevan tutti, Renzo») era iniziata prestissimo. Si era svegliato all’alba, con la smania di correre da don Abbondio, il curato del suo paese; chissà se quella notte avrà dormito….. Poi, «appena gli parve ora di poter, senza indiscrezione, presentarsi al curato, v’andò, con la lieta furia d’un uomo di vent’anni, che deve in quel giorno sposare quella che ama».

Sì, perché quello era il giorno stabilito per le nozze con Lucia Mondella; e in quella «lieta furia d’un uomo di vent’anni, che deve in quel giorno sposare quella che ama» emergono già tre caratteristiche fondamentali del personaggio: è un ragazzo discreto ed educato (si pone il problema di non “disturbare” il curato prima dell’ora prevista), ha una sua “lieta furia” giovanile (furia di fare, di vivere, di essere felice), è profondamente innamorato della sua ragazza (“deve in quel giorno sposare quella che ama”: detto chiaro e tondo, senza giri di parole, senza censure; e poi c’è chi dice che Manzoni è incapace di parlare d’amore…).

La camminata di Renzo verso la casa di don Abbondio ce la dobbiamo immaginare noi. Per me la cosa che trasforma un libro in un capolavoro è questa: la capacità di “farci entrare” dentro i personaggi, di “vivere” in loro e con loro, di “accompagnarli” nelle loro azioni e di “immaginarcene” altre; se dopo dieci pagine di lettura non riuscite a immedesimarvi in niente e in nessuno, buttate via il libro che leggete e prendetene un altro. Renzo dunque esce di casa, respira l’aria pungente della mattinata novembrina, si dirige a grandi passi verso l’abitazione del curato. Ogni tanto sorride, si guarda intorno, forse sbircia verso la casetta di Lucia e Agnese, pensa a come si svolgerà quella giornata che immagina come la più felice della sua vita.

La quiete prima della tempesta! Le peripezie ci piombano addosso quando meno ce le aspettiamo, la nostra routine rassicurante giace sotto la minaccia costante dell’imprevisto, i nostri miseri progetti possono essere vanificati in un attimo.

Renzo, ancora ignaro di tutto ciò, «comparve davanti a don Abbondio, in gran gala». Il curato a sua volta aveva passato una notte insonne, dopo l’intimidazione che i “bravi” di don Rodrigo gli avevano rivolto il giorno prima («questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai»); la “comparsa” di Renzo, per quanto attesa, era dunque per lui particolarmente fastidiosa e spiacevole.

E dire che il ragazzo è “in gran gala”, ha messo “penne di vario colore” sul cappello e, uscendo di casa, ha preso il “pugnale del manico bello”. Attenzione, non “un pugnale dal bel manico” (che sarebbe epiteto stupido e banale), ma – fra diversi pugnali disponibili nel piccolo arsenale casalingo allora di prammatica – ha scelto quello “del manico bello”: non un pugnale qualunque dunque, ma un pugnale speciale per un giorno speciale, scelto accuratamente, selezionato con attenzione. Dopo di che, Renzo lo ha riposto “nel taschino de’ calzoni”, con una cura maggiore del solito.

La conversazione con il curato, come è noto, frantuma presto i sogni di Renzo: «l’accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio» contrasta con i «modi gioviali e risoluti del giovinotto». Quando, in seguito alle reticenti parole di Perpetua, il promesso sposo comprende che dietro le scuse “impastocchiate” dal curato si cela qualcos’altro, torna da lui e riesce a scoprire la verità: don Rodrigo ostacola il suo matrimonio. Tornandosene a casa «a passi infuriati», Renzo, pur essendo «pacifico e alieno dal sangue, un giovine schietto e nemico d’ogni insidia» concepisce progetti di sanguinosa vendetta («in que’ momenti, il suo cuore non batteva che per l’omicidio»), per poi rimuoverli in nome della sua fede cristiana («Si rammentò degli ultimi ricordi de’ suoi parenti, si rammentò di Dio, della Madonna e de’ santi, pensò alla consolazione che aveva tante volte provata di trovarsi senza delitti, all’orrore che aveva tante volte provato al racconto d’un omicidio; e si risvegliò da quel sogno di sangue, con ispavento, con rimorso, e insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che immaginare»). In Renzo (a differenza di quanto accade oggi a molti giovani della sua età) la ragionevolezza prevale sul cieco impulso, la coscienza vince sull’impeto bestiale.

Non mancano però in lui persistenti dubbi sull’accaduto: «E Lucia? Che avesse data a colui la più piccola occasione, la più leggiera lusinga, non era un pensiero che potesse fermarsi un momento nella testa di Renzo. Ma n’era informata? Poteva colui aver concepita quell’infame passione, senza che lei se n’avvedesse? Avrebbe spinte le cose tanto in là, prima d’averla tentata in qualche modo? E Lucia non ne aveva mai detta una parola a lui! al suo promesso!». Renzo ha fiducia in Lucia, la conosce bene, sa che mai avrebbe potuto comportarsi in modo tale da provocare don Rodrigo e da alimentare la sua “infame passione”; però c’è in lui il rammarico di non aver saputo niente da lei, di aver dovuto scoprire così la triste verità.

Giunto alla casa di Lucia, Renzo la trova nel fervore dei preparativi per le nozze, sente infatti «un misto e continuo ronzìo che veniva da una stanza di sopra»; incarica allora una bambina, Bettina, di salire a chiamare Lucia perché deve parlarle. Bettina corre su, «lieta e superba d’avere una commission segreta da eseguire» (in pochi tratti l’autore riesce a fare il ritratto psicologico persino di questa “fanciulletta”…).

La prima apparizione di Lucia coincide con la sua descrizione, che è fisica e psicologica al tempo stesso, centrata com’è sul suo atto di “schermirsi” ma anche sulla sua felicità («lei s’andava schermendo, con quella modestia un po’ guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al sorriso»). Oltre al vestito della festa, abbellito anche da «un vezzo di granati alternati con bottoni d’oro a filigrana», la ragazza aveva un altro ornamento: «quello quotidiano d’una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevan sul viso: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel placido accoramento che si mostra di quand’in quando sul volto delle spose, e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare». Una “modesta bellezza”, che significa in realtà “una bellezza contrassegnata dalla modestia”, una bellezza fisica ben diversa da quella di certe eroine romantiche, legata strettamente alla bellezza dell’anima.

Lucia scende e apprende da Renzo che il matrimonio non si fa più: «Lucia! Per oggi, tutto è a monte; e Dio sa quando potremo esser marito e moglie». Appreso l’accaduto, la ragazza reagisce con sgomento: «quando udì il nome di don Rodrigo, – ah! – esclamò, arrossendo e tremando, – fino a questo segno!»

A questo punto occorre riportare il dialogo fedelmente:

«Dunque voi sapevate…? – disse Renzo.

– Pur troppo! – rispose Lucia; – ma a questo segno!

– Che cosa sapevate?

– Non mi fate ora parlare, non mi fate piangere. Corro a chiamar mia madre, e a licenziar le donne: bisogna che siam soli.

Mentre ella partiva, Renzo sussurrò: – Non m’avete mai detto niente.

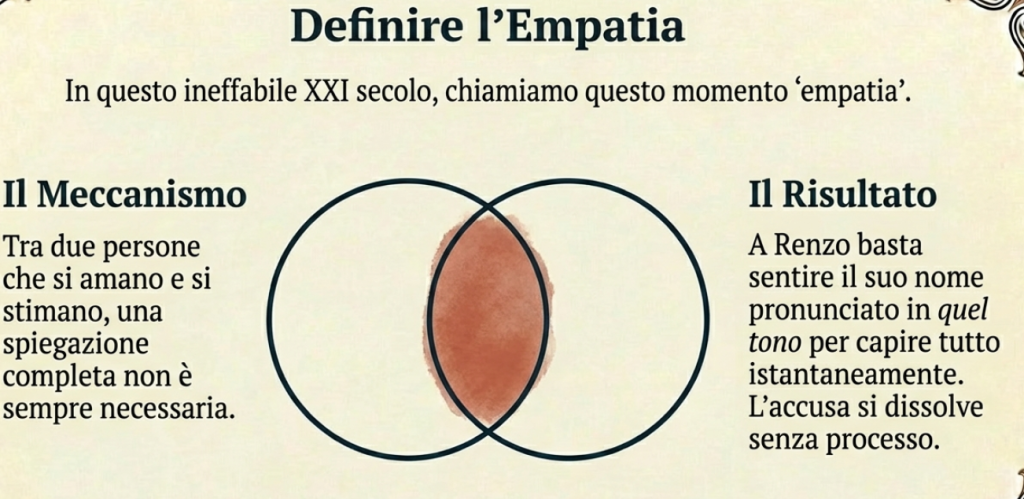

– Ah, Renzo! – rispose Lucia, rivolgendosi un momento, senza fermarsi. Renzo intese benissimo che il suo nome pronunziato in quel momento, con quel tono, da Lucia, voleva dire: potete voi dubitare ch’io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri?».

Due parole soltanto: “Ah, Renzo!”. Pronunciate con dolore, con una sorta di tacita ribellione a un’accusa ingiusta. Come a dire: “Non sai chi sono? Non mi conosci? Come puoi accusarmi? Perché mi fai soffrire ancora di più?”. Nello sceneggiato televisivo di Sandro Bolchi (1967), questa brevissima battuta è resa in modo esemplare dalla bravissima Paola Pitagora, che riesce splendidamente a caricarla di sofferenza e rammarico.

Eppure queste due parole bastano: basta a Renzo sentire il suo nome, pronunciato “con quel tono”, per capire tutto in un attimo. Questa è la famosa “empatia” di cui, in questo ineffabile secolo XXI, si parla così tanto: fra due persone che si conoscono, che si amano, che si stimano, basta uno sguardo, bastano due parole pronunciate in quel modo inconfondibile e inequivocabile.

I due promessi sposi nel corso del romanzo saranno divisi fisicamente da vicissitudini e peripezie, ma nell’animo saranno sempre uniti, sempre pronti a comprendersi e supportarsi reciprocamente.

Forse nessun autore della nostra letteratura ha saputo rendere in modo così icastico ed efficace l’amore vero e tenace fra due persone. E in questa epoca di violenza bestiale, di incapacità di ascolto, di assoluta incomunicabilità, di trionfo dei peggiori istinti, questa pagina delicata è una lezione di umanità che sicuramente dovremmo saper ancora ascoltare.

MARIO PINTACUDA

Palermo, 18 gennaio 2026