Ci sono canzoni che mi piace spesso risentire, perché – al di là della bellezza della musica e dei testi – le associo a ricordi, emozioni, riflessioni, momenti vissuti, sensazioni lontane.

Una di queste è “Moon river”, scritta da Henry Mancini e Johnny Mercer per il bellissimo film di Blake Edwards “Colazione da Tiffany” (1961), tratto dall’omonimo romanzo di Truman Capote (1958).

In una celebre scena del film, Audrey Hepburn (che interpreta il ruolo di Holly Golightly) canta il brano seduta sulla scala antincendio, con un asciugamano in testa e accompagnandosi con una chitarra. In quel momento, il canto rispecchia l’anima della protagonista, mostrando una ragazza di campagna smarrita, in cerca di un luogo a cui appartenere.

Ma chi è questa Holly? Nelle prime scene del film, appare come una giovane donna sofisticata, eccentrica e spensierata che vive nell’Upper East Side di Manhattan; passa le serate fra una festa e l’altra, facendosi mantenere da ricchi accompagnatori ai quali chiede “50 dollari per la cipria” (un eufemismo che lascia presupporre la sua natura di escort, benché il moralismo dell’epoca costringesse a lasciare i dettagli nel vago).

L’abito indossato da Holly nella scena iniziale è il celebre “tubino nero” (“little black dress”), disegnato da Givenchy, destinato a diventare uno dei capi d’abbigliamento più iconici della storia della moda: è un abito da sera lungo fino ai piedi, realizzato in satin di seta nera, con una linea a tubino molto aderente che mette in risalto la figura esile dell’attrice; sul davanti presenta un semplice scollo a barchetta, mentre la schiena è parzialmente scoperta con un taglio a “U” sulle scapole; l’assenza di maniche bilancia la lunghezza dell’abito e dà risalto ai lunghi guanti neri.

La ragazza si trova davanti alle vetrine di Tiffany non per guardare i gioielli, ma per la sensazione di pace che quel luogo le trasmette: un mondo dove “niente di brutto può accaderti”. Infatti, dietro l’abito elegante e la sigaretta fumata con il lungo “cigarette holder”, si cela una storia ben diversa: Holly è in realtà Lula Mae Barnes, una ragazza fuggita da un passato di povertà nel Texas, dove si era sposata giovanissima (a soli 14 anni) con un veterinario di nome Doc Golightly; dunque, la sua raffinatezza ostentata, il lungo bocchino tra le dita e le feste incessanti sono i tasselli di una negazione: il tentativo di recidere le radici per non appartenere più a nulla e a nessuno.

Questo terrore del legame si riflette persino nel suo rapporto con il mondo animale: il suo gatto non ha nome, è semplicemente “Gatto”, un coinquilino senza pretese di possesso, specchio di un’anima che teme di restare intrappolata in un’identità definita.

Il film racconta la trasformazione della protagonista quando incontra Paul Varjak (interpretato da George Peppard), un aspirante scrittore che si trasferisce nel suo palazzo. Il bello è che anche Paul è un “mantenuto”: la sua vita a New York è finanziata da una donna facoltosa, accreditata nei titoli di coda semplicemente come “2E” (interpretata da Patricia Neal); costei gli paga l’affitto, gli compra vestiti costosi e gli fornisce denaro contante in cambio della sua compagnia e dei suoi favori.

Holly e George imparano a conoscersi e a volersi bene: attraverso il rapporto con lui, Holly comprende che la vera libertà non consiste nel non appartenere a nessuno, ma nel coraggio di lasciarsi amare, smettendo di scappare da se stessa.

Tornando a “Moon River”, in questa canzone l’unione tra la struttura armonica di Mancini e il lirismo crepuscolare di Mercer è riuscita a creare quell’effetto che i portoghesi chiamano “saudade”, cioè un “dolore dolce” per ciò che è lontano, ma che continua a guidare il nostro cammino verso l’orizzonte. Attraverso l’immagine di un fiume che attraversa il tempo, la canzone esplora il tema del vagabondaggio spirituale e della ricerca di un “altrove” che diventa, allo stesso tempo, un ritorno a casa.

Ecco il testo, seguito dalla traduzione:

“Moon River, wider than a mile, / I’m crossing you in style / some day. / Oh, dream maker, you heart breaker, / wherever you’re goin’, I’m goin’ your way. / Two drifters, off to see the world: / there’s such a lot of world to see! / We’re after the same rainbow’s end / waitin’ ‘round the bend / my huckleberry friend, / Moon River and me”

Fiume di luna, più largo di un miglio, / Ti attraverserò con stile / un giorno. / Oh, creatore di sogni, tu che spezzi il cuore, / ovunque tu stia andando, io verrò con te. / Due vagabondi, partiti per vedere il mondo: / c’è così tanto mondo da vedere! / Inseguiamo la fine dello stesso arcobaleno / che aspetta dietro la curva / il mio amico del cuore (il mio amico “mirtillo”), il fiume di luna e me”.

Johnny Mercer scrisse le parole ispirandosi alla sua infanzia in Georgia: il “Moon river” non è solo un elemento geografico, ma una metafora della vita e del tempo; l’idea dei “due vagabondi” (il narratore e il fiume, o forse due anime affini) suggerisce una solitudine condivisa, in una rassegnata accettazione del destino.

Un po’ misterioso è il riferimento all’”huckleberry friend”: sebbene la traduzione italiana “amico del cuore” ne catturi il calore, essa ne sacrifica l’originaria essenza botanica. Il mirtillo selvatico (“huckleberry”) cresce spontaneo, lontano dai sentieri addomesticati, evocando un’idea di purezza non contaminata dalla società; dunque l’espressione racchiude tre anime: 1) l’omaggio letterario all’Huckleberry Finn di Mark Twain (l’amico di Tom Sawyer nel famoso romanzo del 1876) e alle sue fughe lungo il fiume; 2) la nostalgia per un’infanzia autentica e rurale; 3) il vecchio modo di dire americano “I’m your huckleberry”, che indica la persona giusta per un compito, qualcuno su cui contare nel momento del bisogno. Chiamare il fiume – o un’anima affine – “amico mirtillo” significa riconoscere in lui una solitudine condivisa, un legame ancestrale e profondo.

Con l’immagine finale (raggiungere l’origine dell’arcobaleno, scoprire qualcosa di meraviglioso dietro l’angolo), la canzone si chiude in tono malinconico ma non privo di speranza. Non viene promesso un lieto fine certo, ma c’è la certezza che non saremo soli durante il viaggio: “Wherever you’re goin’, I’m goin’ your way”, dove andrai tu andrò io, con te, per la stessa strada.

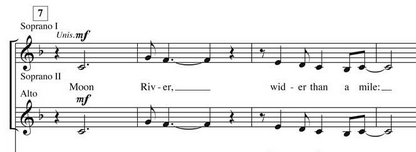

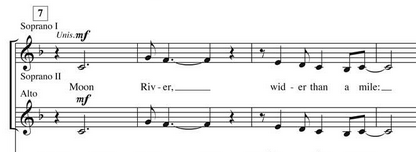

Henry Mancini scrisse la melodia specificamente per l’estensione vocale di Audrey Hepburn, che era alquanto limitata (era una bravissima attrice, non una cantante). Il ritmo è quello di un valzer moderato in tempo 3/4, che culla l’ascoltatore come il movimento dell’acqua; il brano inizia con un salto melodico di quinta giusta ascendente, con le prime tre note che tracciano un arco psicologico perfetto: alla sillaba “Moon” corrisponde il do (una nota bassa, di partenza), a “Riv-” segue il salto di quinta verso il sol (un intervallo che rappresenta l’aspirazione, l’apertura fiduciosa verso l’orizzonte), per poi ridiscendere dolcemente sul fa con la sillaba “-ver”.

È indimenticabile la splendida scena del film, che si può vedere su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uirBWk-qd9A).

Paul (il protagonista maschile) sta scrivendo a macchina nel suo appartamento; viene inquadrata una frase che sta scrivendo, “There was once a very lovely, very frightened girl. She lived alone except for a nameless cat”: Paul ha osservato Holly e ne ha decifrato la paura, imprimendola sui tasti della sua macchina da scrivere in una descrizione che è pura poesia del disincanto (“C’era una volta una ragazza molto adorabile, molto spaventata. Viveva da sola, fatta eccezione per un gatto senza nome”).

Il ticchettio dei tasti sfuma presto nei primi accordi di chitarra, che provengono dall’esterno: Holly è seduta al piano di sotto, sul davanzale della finestra nella scala antincendio; è una sorta di spazio liminale, a metà tra il suo appartamento caotico e la strada di New York. Indossa abiti semplici e casalinghi: un paio di pantaloni blu, una felpa e un asciugamano bianco avvolto intorno ai capelli, come se si fosse appena fatta la doccia. È la versione più “vera” e meno costruita del personaggio. La cinepresa si avvicina lentamente mentre lei pizzica le corde di una chitarra acustica: la sua voce è esile, quasi un sussurro, priva di pretese tecniche ma carica di malinconia e di vulnerabilità. Lui dall’alto la guarda e sorride, mentre lei non si accorge di essere osservata, inseguendo il sogno della sua melodia struggente. È da manuale della recitazione, alla fine, lo sguardo della ragazza che si rivolge gradualmente verso l’alto, finché vede Paul e lo saluta con un sorriso e un semplice saluto: “Hi”.

Nel 1964, Frank Sinatra ripropose “Moon river”, accompagnato da una sontuosa orchestra e indossando uno smoking. L’esecuzione è da grande interprete, con una magistrale gestione del fiato, ma non c’è un briciolo dell’emozione che dà Audrey Hepburn nell’interpretazione di quel motivo così semplice e al tempo stesso così ricco di sentimento; e ancora oggi quelle prime tre note sussurrate, do-sol-fa, “Moon river”, riescono a ricreare quel magico incantesimo.

“Moon River” non è solo una canzone; è una bussola per anime inquiete. Non promette porti sicuri, ma la certezza che, per quanto largo sia il fiume da attraversare, non siamo costretti a farlo da soli: “Ovunque tu stia andando, io verrò con te” è una rassicurante promessa di compagnia nel vagabondaggio.

La parabola di Holly Golightly dimostra che la vita è una ricerca costante di quell’arcobaleno che ci aspetta dietro la curva; ci insegna che possiamo affrontare il mondo “con stile”, anche quando il nostro cuore è a pezzi. Resta solo una domanda, la stessa che nel finale Paul porrà a Holly sotto la pioggia: siamo pronti a smettere di scappare e a trovare finalmente il coraggio di appartenere a qualcuno?

P.S.: Una curiosità: Truman Capote fu inizialmente scontento della scelta della Hepburn per il film, preferendole di gran lunga Marilyn Monroe. Lo scrittore temeva che la raffinatezza di Audrey fosse troppo “pulita” per interpretare una escort che chiede apertamente “50 dollari per la cipria”. Tuttavia, fu proprio l’eleganza innata di Audrey, quella sua magica “pulizia” estetica, a permettere al pubblico e ai censori di accettare un personaggio che, interpretato con la sensualità esplicita della Monroe, sarebbe risultato scandaloso. L’eufemismo della cipria, filtrato attraverso la grazia di Audrey, trasformò una ragazza di vita in un’icona di malinconica nobiltà, rendendo il film immortale.

MARIO PINTACUDA

Palermo, 8 febbraio 2026