La casa dove sono nato si trova in Corso Sardegna 48, a Genova. È una strada molto larga che si trova nel quartiere di San Fruttuoso.

I miei genitori e io abitavamo in un appartamento in affitto, al quarto piano; era un palazzo antico, della prima metà del secolo.

Padrone di casa era un anziano signore di nome Sessàrego; ricordo che quando andavo da bambino con mio padre a pagargli l’affitto lo trovavamo sempre con una buffa papalina in testa, che me lo rendeva simile a una sorta di zio Paperone.

Non era una casa grande, ma per noi era più che sufficiente: c’era un salottino all’ingresso (dove al muro era affisso l’unico telefono disponibile), a sinistra subito la mia camera (molto piccola), a destra lo studio di mio padre (con il pianoforte e un’infinità di libri).

Un breve corridoio portava alle altre stanze: a sinistra la cucina, con un piccolo balconcino che dava sulla chiostrina interna; a destra la camera da letto dei miei; in fondo il soggiorno, la stanza più grande, dove c’era la televisione e dove su una credenza stava il nostro orologio Westminster, che scandiva i quarti d’ora col suo ritornello da Big Ben.

Nessun terrazzo (a Genova non si usavano molto); il prospetto principale dava su corso Sardegna, strada ampia ma a quei tempi ridotta dalla presenza, di fronte casa nostra, dell’antico mercato ortofrutticolo (grande ben 23.000 m2), ora dismesso ma un tempo frequentatissimo.

C’era addirittura un treno merci che, dalla vicina stazione di Terralba, portava le merci davanti all’entrata del mercato; e sotto casa passavano i binari. Ne derivava, la mattina presto, un rumore di motori, di vagoni ferroviari, di “camalli” che scaricavano merci, di voci e richiami, cui avevamo fatto l’abitudine ma che di fatto ci buttava giù dal letto (peraltro a casa mia non c’erano dormiglioni e mio padre alle 6 era sempre in piedi).

C’era un solo bagno (i doppi servizi sono una comodità dei tempi moderni).

Da piccolo, quando mi svegliavo, andavo subito ad affacciarmi per vedere passare il treno; chissà perché, ero attratto da un vigile e dalla sua motocicletta rossa, parcheggiata ogni giorno in un punto diverso (cosa che riproducevo poi puntualmente giocando con le mie macchinine e con le costruzioni).

Solo la domenica regnava il silenzio, perché il mercato era chiuso: allora si sentivano solo i voli degli uccelli nel cielo, quel cielo di Genova “così bello quando è bello”, di un azzurro che non teme confronti quando è spazzato dalla tramontana che rende l’aria limpida e la visibilità perfetta.

A cento metri da casa c’era la chiesa parrocchiale di Santa Fede, dove fui battezzato; risalendo il corso in direzione dei monti, si deviava a sinistra e si arrivava allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi, dove spesso da ragazzo andavo a tifare per il Genoa, rigorosamente nella spettacolare Gradinata Nord.

Di fronte casa mia abitava il mio amico Paolo (con cui oggi continuo a sentirmi a 1500 km di distanza); lui aveva una casa all’ammezzato, dotata però di un enorme terrazzo che ci consentiva di fare delle splendide partite a pallone, con l’unico inconveniente di dover ogni tanto scendere a recuperare la palla volata in mezzo alla strada.

Ho vissuto in quella casa i primi ventidue anni della mia vita. E ricordo con struggente malinconia il 22 settembre 1976, giorno in cui la lasciammo per sempre. Ricordo le stanze deserte (i mobili erano già in viaggio verso Bagheria), i muri spogli, noi tre seduti sulle valigie in attesa di andare a Brignole a prendere (per l’ultima volta) il Treno del Sole per Palermo.

Da allora, per quarant’anni non avevo voluto tornarci più; unica eccezione, nell’estate dell’84, pochi mesi dopo il matrimonio, una puntatina veloce fatta lì con Silvana; ma non avevo avuto la forza di fermarmi più di pochi minuti sotto casa.

È stato merito di mio figlio Andrea se cinque anni fa sono tornato finalmente in Corso Sardegna. Lui insisteva perché gli facessi vedere la mia città natale; ma io rinviavo sempre, con pretesti sempre più labili e inconsistenti. Infine, nel luglio del 2016, andammo a stare una settimana a Genova. E il giorno 16 pomeriggio, partendo dal nostro hotel vicino Brignole, percorremmo a piedi tutta la strada che ricordavo a memoria nei singoli dettagli: il tunnel pedonale, via Canevari, il ponte sul fiume Bisagno (ora in secca), un salto alla mia scuola elementare “Carbone Pallavicini” in via Luca Cambiaso, un altro salto alla mia scuola media “Parini” in via Archimede; quindi ci si è spalancato davanti Corso Sardegna nella sua prospettiva scenografica.

Ho percorso quei cinquecento metri verso casa con un magone crescente: qui c’era il fotografo Raoul Carlotti, qui il panificio dove compravamo la focaccia, qui il garage del commendator Martinotti dove mettevamo la 850, qui c’era il macellaio Fontana… e questa era casa mia, al n° 48. E ho sollevato lo sguardo per vedere le nostre finestre, che erano aperte (chissà chi ci abitava ora).

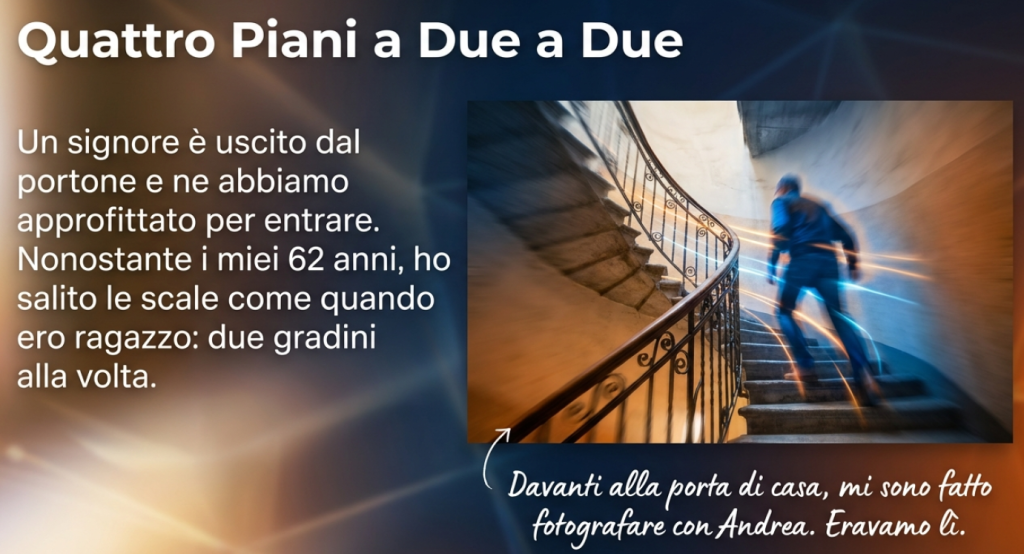

Per un colpo di fortuna, uscì un signore; allora ci fiondammo tutti e tre dentro.

E io, che pure avevo già i miei 62 anni, salii quattro piani di scale come quando ero ragazzo, a due gradini alla volta: e quando arrivai davanti la porta di casa mia mi volli fare fotografare là con Andrea.

Mancava solo che suonassimo e ci facessimo aprire per rivedere l’interno: ma io non so cosa significhi “disturbare” un’altra persona, per cui ci rinunciai.

Quando scendemmo, non persi occasione di andare nel cortile interno, per rivedere la chiostrina su cui affacciavano le quattro scale dello stabile.

Mi pareva di rivedere il portinaio Alfio, il lattaio che portava a casa il latte della centrale, l’ostetrica Maria Anglani (anzi “zia Anglani” come la chiamavo io) che mi aveva fatto nascere e che viveva a primo piano.

E mi pareva di risentire la voce di una signora che a volte chiamava mia madre dicendole: “Signora, Mario si affaccia troppo al balcone!”; allora mia madre accorreva e mi tirava via… (in realtà la signora era un po’ esagerata, perché non sono stato mai troppo intraprendente e “azzardoso”; ma tant’è).

Tutto questo mi passava per la mente in quei pochi istanti.

Quando uscimmo nella strada, tornando nel 2016, ero contento e sereno, perché avevo rotto un muro di ghiaccio durato quarant’anni. Da allora, sono tornato a Genova ogni anno; solo la pandemia mi ha impedito l’anno scorso di fare la mia solita scappata nella Superba. Ma confido di tornare in tempi migliori, spero imminenti; allora non potrò esimermi dal tornare in Corso Sardegna, magari immaginandomi ancora di sentire lo sferragliare del treno e le voci dei “camalli”, o di rivedere me bambino, con la cartella in mano e il grembiulino, diretto a scuola.

Quello che è stato, è sempre. Quello che abbiamo vissuto, vive in noi e con noi. Avevo sbagliato a credere che si possa dimenticare. E in Corso Sardegna ho ritrovato la gioia della memoria.

Ci siamo stai pochi giorni a gennaio 73 ricordo il palazzo ed il mercato di fronte e la larga strada che scendeva verso il centro

Sono stata fortunata a vedere il cielo che tu dici,quando ci siamo tornati a giugno 2002, quattro bellissime giornate di su e giù ( letteralmente) per la città, io e Totò con Marco. Bei ricordi flash e sempre insieme al pensiero di tuo padre e della zia Pupetta

Grazie! Ricordo bene quando tu e Totuccio, sposini freschi, siete venuti a trovarci.

Guardando la foto con suo padre, noto una grande somiglianza con Andrea