Il poeta greco Kostas Karyotakis (Κώστας Καρυωτάκης), nato a Tripolis in Arcadia (Peloponneso) nel 1896 e morto suicida a Prèveza in Epiro nel 1928, non è particolarmente noto in Italia; solo gli “addetti ai lavori”, in genere grecisti “classici” appassionati allo studio della letteratura neogreca, ne conoscono i versi struggenti, così dolorosi che Bruno Lavagnini ebbe a definirlo “Leopardi greco”: “uno stanco della vita, un poeta del taedium vitae, che crede nella sola realtà del dolore”.

Karyotakis visse un’infanzia itinerante, al seguito del padre che era ingegnere; a Creta ebbe una breve relazione con una ragazza di nome Anna Skordili, da cui si separò quando andò ad Atene alla facoltà di Giurisprudenza.

La fine dell’amore con Anna segnò profondamente l’animo del giovane Karyotakis, condizionandone i successivi rapporti sentimentali e la produzione poetica, che a volte ha toni acerbamente misogini.

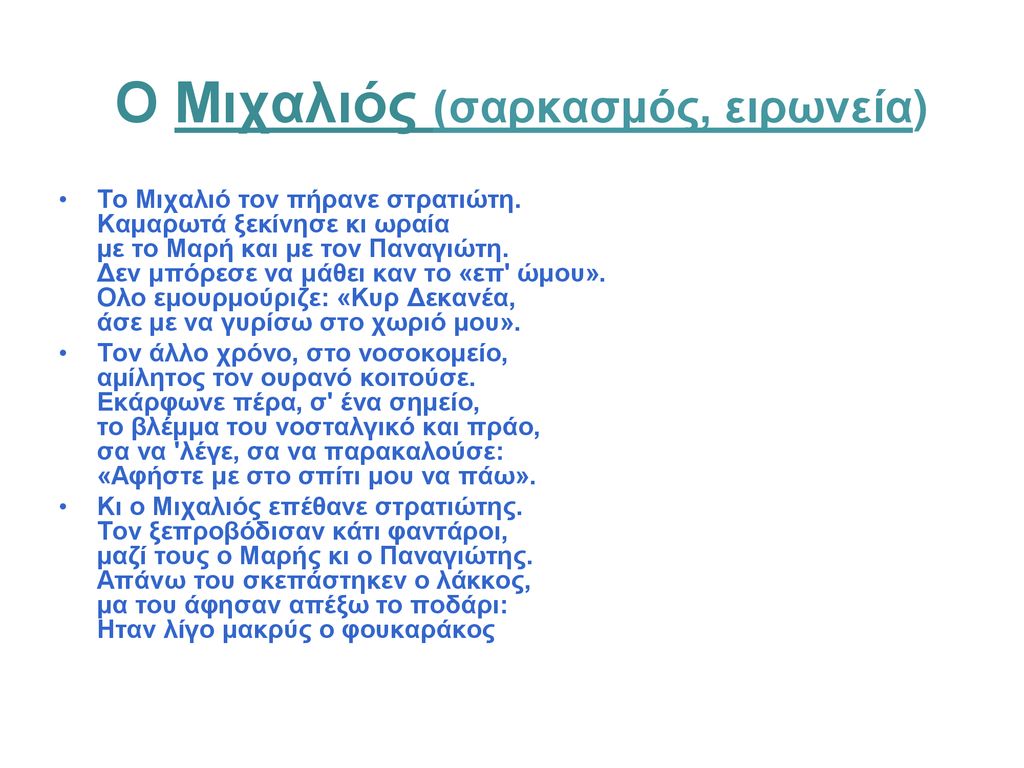

Fu arruolato nella I guerra mondiale, ma riuscì ugualmente a dedicarsi alla pubblicazione della sua prima raccolta poetica, “Il dolore dell’uomo e delle cose” (Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων, 1919); collaborò a giornali e riviste e fondò anche un settimanale satirico, “Gamba” (Γάμπα), che fu chiuso dalla polizia per un componimento fortemente antimilitarista, intitolato “O Michaliòs” (Ο Μιχαλιός), cioè “Michelino”.

Di questa poesia propongo un mio tentativo di traduzione, che cerca di rispettare il tono fortemente popolareggiante del testo originale:

«A Michaliòs lo presero soldato (Τὸ Μιχαλιὸ τὸν πήρανε στρατιώτη).

Si incamminò trionfante e soddisfatto

insieme con Marìs e a Panayòtis.

Ma manco lo “spall’arm” poté imparare.

E sempre mormorava: “O caporale,

lasciami ritornare a casa mia”.

E l’anno dopo, lì all’ospedale,

in gran silenzio il cielo lui guardava.

Lontano lui fissava, in un sol punto,

lo sguardo suo nostalgico e mansueto,

come se ripetesse e supplicasse:

“Lasciatemi tornare a casa mia”.

E Michaliòs morì sotto le armi.

L’accompagnaron tutti gli altri fanti,

insieme con Marìs e Panayotis.

Sopra di lui si ricoprì la fossa,

ma gli lasciaron fuori uno dei piedi.

Era uno spilungone il poveraccio (Ἦταν λίγο μακρὺς ὁ φουκαράκος)»

Dopo la laurea in legge, Karyotakis divenne funzionario di prefettura in varie città, fra cui Salonicco ed Atene. Qui incontrò la poetessa Maria Polydouri (Μαρία Πολυδούρη) nel 1922 nella Prefettura dell’Attica, dove entrambi lavoravano temporaneamente. Lei si innamorò follemente di lui, ma non riuscirono a trovare la felicità; infatti Karyotakis venne a sapere di essere affetto da sifilide e non volle proseguire la relazione. Maria morì poi giovanissima nel 1930.

Alla prima raccolta poetica ne seguirono altre due:

1) “Nepenthe” (Νηπενθή, 1921), con riferimento alla mitologica bevanda che faceva dimenticare il dolore; il tono era più satirico e disilluso, con una maggiore critica alla società borghese e alla corruzione politica;

2) “Elegie e satire” (Ελεγεία και Σάτιρες, 1927), l’opera più matura e celebre, che con una commistione di disperazione, ironia e sarcasmo testimonia la crisi del poeta e il suo “male di vivere”.

Il pensiero dominante della morte in Karyotakis si unisce alla descrizione di una realtà quotidiana prosaica, banale, ripetitiva ed arida.

Della sua “fantozziana” vita di impiegato ebbe a dolersi in una poesia intitolata “Impiegati statali” (Δημόσιοι ὑπάλληλοι):

«Gli impiegati tutti si consumano e s’esauriscono,

come pile accoppiate, negli uffici.

(Elettricisti devono essere lo Stato

e la morte, che li rinnovano).

Seduti sulla seggiola, scarabocchiano

innocenti fogli bianchi, senza ragione.

“Con la presente lettera

abbiamo l’onore…” confermano.

E soltanto l’onore resta loro,

quando prendono la strada in salita

alle otto di sera, come automa.

Comprano castagne, meditano sulle leggi,

pensano alla valuta, e scrollano

le spalle i poveri impiegati»

(traduzione di Mario Vitti).

Non meno categorica era la condanna del tran-tran quotidiano nella poesia “Prèveza” (città dell’Epiro), in cui i versi assumono un andamento monotono e volutamente cronachistico, evidenziando così il soffocante riproporsi di un’esistenza banale e insignificante:

«Corpo di guardie, commissariato di polizia, Préveza.

Domenica ascolteremo la banda municipale.

Ho preso un libretto di banca,

primo deposito dracme trenta».

Il finale oscilla fra sarcasmo e disperazione:

«Se almeno tra tutta questa gente

qualcuno morisse per disgusto…

Silenziosi, tristi, con modi gravi,

ci divertiremmo tutti ai funerali»

trad. M. Vitti).

Nonostante il suo disincantato pessimismo, Karyotakis fu combattivo sostenitore dei diritti sindacali e nel 1927 fu eletto segretario del sindacato del pubblico impiego, polemizzando apertamente col governo, cui rimproverava un atteggiamento traffichino e fraudolento. L’aperta contestazione gli costò il trasferimento dapprima a Patrasso e poi in Epiro, a Prevèza.

Qui, stanco e disgustato, tentò di annegarsi; scrisse però: “Consiglio a chi sa nuotare di non tentare il suicidio in mare. Per tutta la notte, per dieci ore, sono stato sballottato dalle onde. Ho bevuto molta acqua, ma ogni tanto, senza capire come, la mia bocca saliva in superficie. Un giorno, quando ne avrò l’occasione, scriverò le impressioni di un uomo che sta annegando“.

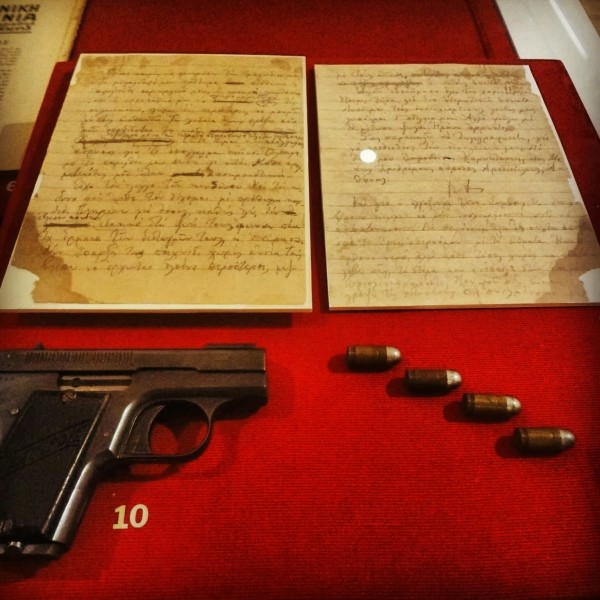

Ma non riuscì a liberarsi dal pensiero autodistruttivo: il 21 luglio 1928 nel primo pomeriggio, Karyotakis si recò a piedi dal caffè “Ouranios Kipos” di Vrysoula fino al locale “Vathi” di Margarona, percorrendo circa 400 metri; qui si sdraiò sotto un eucalipto e si suicidò con una pistola al cuore. La gendarmeria dell’epoca scattò una macabra fotografia del cadavere, che lo mostra vestito con un abito elegante, un cappello di paglia e con la mano che regge la pistola sul petto.

Sul posto oggi si legge la seguente iscrizione commemorativa in marmo (posta lì dal Preveza Touring Club nel 1970!) “Qui, il 21 luglio 1928, il poeta Kostas Karyotakis trovò la pace con una pallottola nel cuore” (Εδώ, στις 21 Ιουλίου 1928, βρήκε τη γαλήνη με μια σφαίρα στην καρδιά ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης).

Aveva solo 32 anni.

Considerando la sua triste fine, assume un doloroso significato, a posteriori, una sua lirica struggente, intitolata “Suicidi ideali”; vi si trova infatti tutto il tormento interiore di chi ha a lungo meditato il gesto estremo, rimandandolo però più che ha potuto sperando che fosse solo “una follia o forse uno sbaglio”:

«Girando la chiave della porta, prendono

le vecchie, custodite lettere,

leggono tranquillamente, e poi trascinano

per ultima volta i loro passi.

La vita loro era, dicono, una tragedia.

Dio mio, che orrore la risata degli uomini,

le lacrime, il sudore, la nostalgia

dei cieli, la desolazione dei luoghi.

Fermi alla finestra, guardano

gli alberi, i ragazzini, più lontano la natura,

i marmorari che scalpellano,

il sole che per sempre tramonterà.

È finita. Ecco il biglietto,

breve, semplice, profondo, adatto al caso,

pieno d’indifferenza e perdono

per chi lo leggerà piangendo.

Guardano nello specchio, poi l’orologio,

si domandano se è una follia o forse uno sbaglio (ῥωτοῦν ἂν εἶναι τρέλα τάχα ἢ λάθος).

“E adesso, bisbigliano, è finita”,

sicuri in fondo che rimanderanno»

(trad. M. Vitti).

La critica ha voluto trovare dei limiti nella poesia di Karyotakis, limiti che consisterebbero soprattutto nel suo “troppo insistente sarcasmo” e nella “scoperta ironia”, poiché questi sentimenti sarebbero “più legati al naufragio della sua vita personale che reazione al tragico quotidiano dell’esistenza umana” (così scrive Francesco Màspero). Tuttavia, la critica più recente riconosce a Karyotakis un ruolo di innovatore sia sul piano metrico che linguistico: grandi poeti come Seferis e Ritsos lo considerarono una “pietra miliare” della letteratura greca moderna.

In effetti spesso i versi del poeta arcade si innalzano a livelli notevoli, soprattutto quando esprimono potentemente un forte senso di sbandamento esistenziale:

«Tutto doveva avvenire. Soltanto la notte

non avrebbe dovuto essere, adesso, così dolce,

con le stelle che brillano laggiù come occhi,

quasi volessero sorridermi»

(da “Solamente”, trad. Màspero).

Non meno percepibile è la profondità di alcune immagini, che sondano il grande mistero della morte, con quella “pena vera” che (come giustamente scrisse Bruno Lavagnini) è il tratto fondamentale della sua scrittura:

«Ci sarà concesso il dono e la sorte

di andare a morire una notte

sul verde lido del paese nativo?

Dolcemente dormiremo, come dolci

bambini. E sopra di noi se ne andranno

su in cielo le stelle e le cose terrene.

Ci accarezzerà come un sogno l’onda.

E azzurro come l’onda, il nostro sogno

ci trarrà in paesi che non esistono».

(da “Sonno”, trad. Màspero)