Dalle opere di María Zambrano, filosofa e scrittrice spagnola (1904-1991), emerge il tentativo di raggiungere un modo di conoscenza alternativo grazie all’unione fra teoria e prassi, filosofia e poesia, chiamato dagli studiosi “ragione poetica”; come ha sostenuto la stessa autrice «è importante dar voce alle zone più segrete, alle viscere, per costruire una forma di conoscenza che si spinga fin dove la ‘ragione razionalista’ degli intellettuali e filosofi non sa e non vuole arrivare, per far luce sulle radici stesse del pensiero come del sentimento, su quell’integra verità della vita a cui possiamo accostarci solo impegnando tutto il nostro essere».

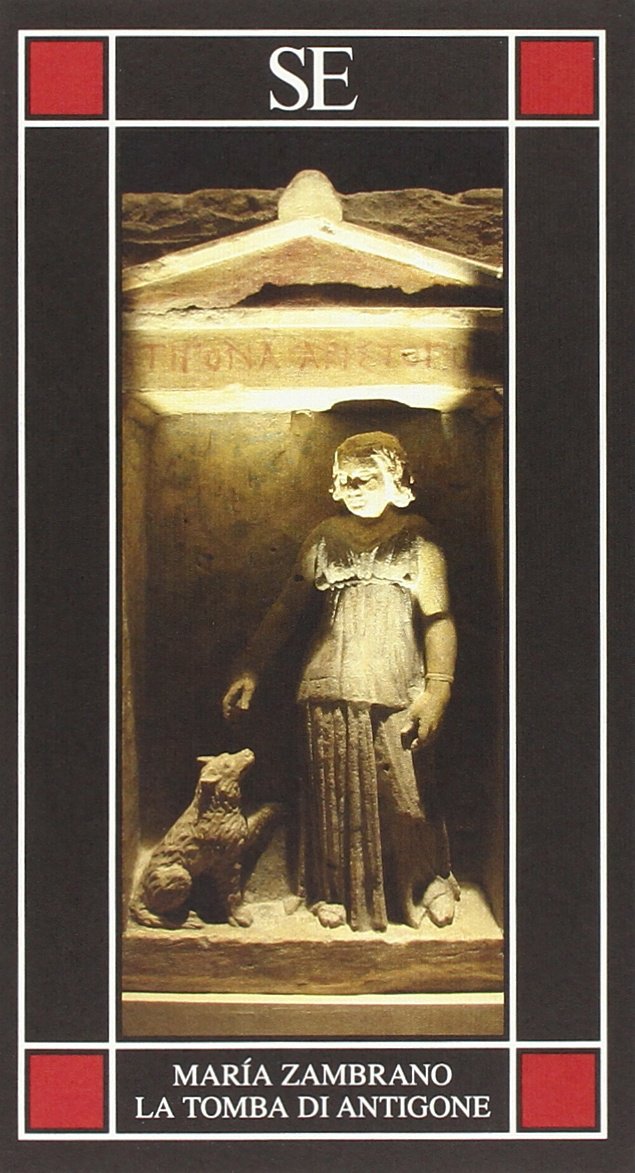

Composta nel 1967, La tomba di Antigone è una riscrittura della tragedia sofoclea, in cui la protagonista non si suicida, ma vive nella tomba, dove è stata confinata per la disobbedienza al decreto di Creonte, che vietava la sepoltura di Polinice. Da questo luogo di morte, in cui trascorre un tempo indefinito, la giovane ripercorre il destino drammatico suo e della sua famiglia, colloquiando con le ombre familiari finché non avrà “ragione di questo sangue e la storia non esca di scena, lasciando vivere la vita. Solo vivendo si può morire” (M. Zambrano, La tomba di Antigone, Milano, La Tartaruga Edizioni, 1995, traduzione di Carlo Ferrucci, p. 79).

Dunque Antigone «vive in un luogo di morte per far sentire la sua voce e raccontarci la sua storia, il suo dramma, per cercare nel suo passato una verità che rimarrà sempre un mistero. Il tempo indefinito che trascorrerà nella tomba le servirà per “vivere” la sua morte, consumare la sua vita non vissuta e insieme ad essa la tragica vicenda della sua famiglia e della sua città» (Elisa Modolo, “La Tomba di Antigone” di Maria Zambrano, 10.07.2004, https://www.nonsolocinema.com/La-Tomba-di-Antigone-di-Maria.html).

Come scrive Laura Carchidi, l’Antigone della Zambrano “è la ragazza Antigone, dolente, senza terra, abbandonata nella zona di nessuno fra vivi e morti; eppure, proprio nel momento in cui entra nella tomba, si vede per la prima volta come se non si fosse mai guardata allo specchio fino ad allora” (“La tumba de Antígona. María Zambrano e la figura del conflitto e della grazia”, AISPI. Actas XXII, 2004, p. 71).

Va detto che in Antigone la scrittrice riversa tratti e caratteristiche di sua sorella Araceli, da lei ritrovata a Parigi nel 1946, che era prossima alla pazzia a causa delle torture naziste. Infatti, “appare chiara la finalità di quest’opera: raccontare tutto ciò che era indicibile, quel silenzio da cui Araceli/Antigone era avvolta come un velo, come una specie di castità dell’anima, che custodisce il mistero dell’ignominia che aveva dovuto vedere, del degrado dell’anima umana, al quale aveva dovuto assistere, della sofferenza fisica” (id., p. 73).

L’opera si presenta come un breve testo teatrale, articolato in dodici capitoli, preceduto da un lungo prologo, nel quale l’autrice spiega: «Antigone, in verità, non si suicidò nella sua tomba, come Sofocle, incorrendo in un inevitabile errore, ci racconta. E come poteva, Antigone, darsi la morte, lei che non aveva mai disposto della sua vita? Non ebbe nemmeno il tempo di accorgersi di se stessa. Destata dal suo sonno di bambina dalla colpa di suo padre e dal suicidio di sua madre, dall’anomalia della sua origine, dall’esilio; costretta a servire da guida al padre cieco, re-mendicante, innocente-colpevole, le toccò di entrare nella pienezza della coscienza» (La tomba di Antigone, cit., p. 43).

Nel primo capitolo Antigone, chiusa nella tomba, è consapevole di essere in una posizione intermedia tra l’essere e il non essere: «Adesso sì, nella tenebra completa e senza più ombra, almeno. È in alto, però, sopra la terra, e non dentro di essa, che io mi trovo; io credevo che sarei entrata nel popolo dei morti, mia patria, e invece no, sto fuori, di fuori. Non nel cuore della notte, in atto di sentire i battiti del cuore dell’eterna madre terra. Lì berrei dell’acqua, dalla radice oscura dell’acqua. Invece no: la gola secca, il cuore vuoto come un’anfora di sete, sto qui nella tenebra. Perché ora conosco la mia condanna: “Tu, Antigone, sepolta viva, non morirai, ma andrai avanti così, né nella vita né nella morte, né nella vita né nella morte”» (p. 70).

Nel capitolo II, intitolato La notte, Antigone, granitica nell’accettazione della sua condanna, comincia a provare un terrore immenso, ma nel contempo a vedere la tomba come “una culla”, “un nido”, la “casa”.

Eccone alcuni stralci (pp. 70-74 passim): «Quanto rumore nel silenzio, notte, quanta vita nella mia morte, quanto sangue ancora nelle mie vene, quanto calore in queste pietre. E il cuore, come sempre, corre incontro all’ombra, come nella vita. Allora, durante il giorno, anelava la notte, respirava verso di essa. Solo la mattina era per me il presente, un presente ampio, grandioso come il centro di un fiume; solo di mattina il battito del tempo si accordava con quello delle mie tempie, queste tempie il cui battere mi annunciava il galoppo della disgrazia che sopraggiungeva. La sventura ha percosso le mie tempie col suo martello fino a levigarle come l’interno di una lumaca, fino a che esse non si sono ridotte come due orecchie in grado di udire i passi leggeri della sciagura, la sua presenza; quei passi leggeri con cui la sciagura entra nella nostra stanza molto prima di scatenarsi e viola il recinto del sonno senza nemmeno guardarci. Si presenta e se ne sta lì fissa, rimane a esalare terrore, un terrore che arriva a essere come una tunica, questa, questa che mi misero fin da bambina e che è venuta crescendo con me fino a essere come la mia stessa pelle. Né l’acqua lustrale né la corrente del fiume sono state abbastanza potenti da strapparmi questa pelle di terrore. Non sono rimasta mai nuda; la mia pelle è sfiorita ad opera di questo parassita. Un giorno, all’improvviso, mi sono vista, e ho sobbalzato: ero io quella larva senza corpo, con non più spessore di quello indispensabile per essere vista? Impalpabile come le figure dei sogni, come un ricordo. E il mio corpo era quello, sottratto da sempre al risveglio. No, tomba mia, non ti colpirò. Non mi spaccherò la testa contro di te. Non mi getterò su di te come se fossi tu la colpevole. Una culla, sei; un nido. La mia casa. E io so che ti aprirai. E nel frattempo, chissà che tu non mi lasci udire la tua musica, perché nelle pietre bianche c’è sempre una canzone. […] Neanche a te, morte, ti dirò di venire. La morte che è entrata in me allorché ho ascoltato la mia condanna, adesso non è qui. E alla morte quella vera, nulla ho da dire. Molto ho parlato della morte, io, molto dei morti; dove sono ora? Io sono qui, sola, con tutta la vita. Però non ti chiamerò, morte, non ti chiamerò. Andrò avanti da sola con tutta la vita, come se mi toccasse nascere, come se io stessi nascendo in questa tomba. O non potrebbe essere che io ci fossi nata, dentro di essa, e che tutto mi sia accaduto dentro questa tomba che mi teneva prigioniera? Dentro la famiglia, sempre: padre, madre, sorella, fratello e fratello; sempre così, sempre».

Nella grotta Antigone riceve le visite, gradite o indesiderate dei suoi cari. La prima è quella di Ismene, con la quale Antigone intrattiene un rapporto di complicità. Tuttavia fra le due sorelle c’è la stessa opposizione, che caratterizza i due personaggi sofoclei: Ismene rispetta le regole, Antigone le trasgredisce: «Io sono passata sulla riga e l’ho oltrepassata, l’ho di nuovo passata e ripassata, andando e venendo dalla terra proibita» (p. 76).

Dopo l’apparizione della sorella, è la volta di Edipo, nei confronti del quale Antigone si dimostra aspra, rimproverandogli di possedere una sapienza inutile, che non è riuscita a sottrarlo alle sciagure. Tuttavia, nel colloquio con il padre, Antigone matura la consapevolezza che il destino di Edipo, da lei ereditato, acquista finalmente un significato grazie al suo sacrificio. Ecco alcuni stralci di questo colloquio (pp. 82-84):

EDIPO – Figlia, non lo so. Mi fai disperare di ciò di cui mai avevo pensato che avrei potuto disperarmi: di te, mia unica verità, rosa nella luce al di là della vergogna. Eri tu il mio compimento, tu la mia corona. Senza di te, per me non c’è nemmeno inferno. Perché tu nascesti, sì, dal mio pensiero. Tu sei la mia ragione. Vedi, figlia, io ero solo una nuvola, una nuvola soffice, calda, trasportata dal vento. E mi toccò essere uomo.

ANTIGONE – Un errore.

EDIPO – Un errore, sempre. Tutta la mia vita, e adesso anche la mia morte, è stata uno sbaglio. Non ci sarà altro che errore nell’uomo, non ci sarà nemmeno una briciola di ragione in me? Io ti vedevo crescere, figlia, e, quasi senza saperlo, aspettavo da te che adempissi la mia promessa, perché tu eri, tu sei, sì, la mia promessa. […] Accompagnami, Antigone, figlia, non mi lasciare ancora. Guidami, assistimi, anche se ora ci vedo; non posso restare solo. […]

ANTIGONE – Non ti ricordi nemmeno se eri destinato a essere soltanto un uomo, o se un dio ti lasciò lì come la sua ombra.

EDIPO – No, nemmeno ora so chi sono, chi ero destinato a essere, se un uomo o un dio. Mio padre mi abbandonò. E chi ebbe compassione di me fu il pastore che cambiò il mio destino, la mia condanna a morte in condanna a vivere abbandonato. Come una nuvola vagante, andai avanti dimenticato da mio padre. E che altro avrei potuto fare, così abbandonato? Se avessi saputo, non avrei fatto nulla, quello che si dice nulla, prima di tornare a casa mia, a incontrarmi con mio padre. Questo, è solo adesso – così tardi, ormai – che vengo a saperlo. Perché non bisogna far nulla senza essere prima tornati alla casa del padre.

ANTIGONE – Io, però, padre, io che non sono mai partita dalla tua casa…

EDIPO – Tu uscisti di casa accompagnandomi come un agnello, e mi rallegravi nel mio esilio, esiliata già tanto piccola e senza nessuna colpa, tu.

ANTIGONE – E ora sì che me l’hanno data, una terra, seppure per sotterrarmici. Questo è…

EDIPO – Oh, Antigone, tocca a me dirti dove ti trovi, quando è così chiaro? Tutto questo, è così chiaro… Tu sei nel luogo nel quale si nasce del tutto. E per questo che tutti veniamo a te. Aiutami, figlia, Antigone, non lasciarmi a errare nell’oblio. Aiutami, adesso che ormai ho cominciato a sapere; aiutami, figlia, a nascere.

ANTIGONE – Come potrò farcela? Come potrò, io, farli nascere tutti? E tuttavia, sì, io… io, sì, sono pronta. Per mio tramite, sì: per mio tramite, sì. Attraverso di me.

La forte tensione dell’incontro viene stemperata dall’ingresso della nutrice Anna, assente nella tragedia sofoclea, a cui con angoscia Antigone chiede per quale motivo si trovi sola nella grotta: «Dimmi, Anna, dimmelo, rispondi, mi hai sentito? Per quali storie mi trovo qui: per quella tra i miei genitori, per la storia del Regno, per la guerra tra i miei fratelli? O per la storia del Mondo, la Guerra del Mondo, per gli dei, per Dio… Dimmi, Anna, rispondimi, forse mi senti… Questa domanda mi si presenta solo ora, non mi si era presentata mai, sembrava che tutto, pur tanto mostruoso, fosse tanto naturale; e ora ho bisogno di sapere il perché di tanta storia mostruosa» (pp. 88-89).

L’incontro con la nutrice prepara quello con la madre Giocasta, alla quale Antigone si rivolge con dolcezza e verso la quale nutre un sentimento di affetto che supera le debolezze e gli errori: «Come Madre, vedi, perché ormai tu sei per sempre una Madre, avresti dovuto rifugiarti, quando tutto ti si svelò, in questa tua maestà, maestà di Madre, seppure con la sua macchia. Ma c’è forse qualche Madre del tutto pura, qualche donna del tutto pura che sia madre? Tu sai che non c’è. È il sogno del figlio, questa purezza della Madre. E il figlio, a forza di amare il suo oscuro mistero, la lava. […]. Va’ pure tranquilla, ora. Sprofonda nella terra, visto che te l’hanno data, va’ incontro alle Madri che ti aspettano, che ti accoglieranno, che laveranno la tua macchia e la tua disgrazia nell’immensità del loro Manto. Loro, le Madri, ti riceveranno. E Lei, la Madre-forza, la Madre degli Dei, ti aprirà il suo firmamento, quel suo abisso. E il Mare e gli Inferni della maternità non avranno segreti per te, perché in essi tu troverai finalmente svelato il tuo segreto, la ragione senza nome della Vita. Poiché tutte le cavità della Terra, del cielo e dei Mari, anche quelle senza nome, in cui si trovano gli esseri non nati e i morti, riposano nel seno della Grande Madre. Il suo grembo abbraccia tutto ciò che è nato, bene o male, per questo: solo perché è nato. E in seguito, sì, così credo, in seguito lo lascerà nascere di nuovo. Lo consegnerà alla luce. Prima, però, dobbiamo tornare a Lei un’altra volta. Là sotto, nella Terra. Va’, Madre, nel tuo Regno, creatura, figlia anche tu. Ora che, sapendo tutto, ti ho chiamato non solo Madre ma anche figlia» (pp. 91-93 passim).

Scomparsa l’ombra di Giocasta, si fa avanti l’Arpia, figura mitologica assente nella tragedia sofoclea, che accusa Antigone di non aver fatto nulla per evitare la condanna: «Se non sei stata tu a venire qui, non hai fatto nulla però per non esservi portata, con tutto che ti sarebbe stato così facile: una tua parola, una sola, al tuo Giudice, ed era fatta. O avresti potuto ammutolire e metterti a piangere, come fanno sempre le donne» (p. 96).

Inoltre le annuncia la morte di Emone, rinfacciandole di essere stata insensibile: «Egli ti è venuto dietro, ti ha seguito fin proprio alla porta: non ce lo hanno lasciato passare, e se lo sono portato via morto. È stato lui stesso a darsi la morte, per fartisi incontro in essa. E intanto tu, qui viva» (p. 98).

L’Arpia è la personificazione della vendetta; ma in questo episodio serve ad approfondire la dicotomia fra ragione e amore: chi agisce secondo ragione non può seguire Amore, perché la Ragione frena, controlla, è freddo raziocinio. Non a caso l’Arpia viene designata come “la ragionante Arpia”, “ragno del cervello”; e Antigone le si oppone con fermezza, allontanandola: «Vattene, Ragionatrice. Sei Lei, la Dea delle Ragioni travestita. Il ragno del cervello. Tessitrice di ragioni, vattene con esse. Vattene, ché la verità, la verità veramente viva, tu non la saprai mai. L’amore non può abbandonarmi, perché è stato lui a muovermi sempre, e senza che io lo cercassi. È stato lui a venire da me, e a guidarmi» (p. 98).

Allontanatasi l’Arpia, si presentano per la prima volta due personaggi contemporaneamente: si tratta di Eteocle e Polinice: il primo simboleggia la Legge e l’ordine, l’altro è icona dell’amore fraterno ricco di tenerezza e speranze. Entrambi comunque rappresentano il mondo che si afferma attraverso la violenza e la morte: «I mortali devono ammazzare, pensano che se non ammazzano non sono uomini» (p. 100).

Antigone è l’elemento che li unisce, essendo la sorella di entrambi; ma si sente diversa da loro: “Sì, sono vostra sorella. Siete però fratelli miei voi due?”. Li definisce poi “fratelli che vivono l’uno della morte dell’altro”.

Mentre Antigone tenta un’estrema, quanto vana, riconciliazione fra i due fratelli, essi cercano inutilmente di portarla via dalla tomba.

Lo stesso tentativo viene fatto prima da Emone, che in un’apparizione fugace dichiara alla giovane il proprio amore (“Non so se mi sono ucciso o se è che senza di te non ho potuto continuare a vivere”, p. 110) e poi da Creonte, verso cui Antigone ha un atteggiamento sprezzante: «E lui, è chiaro, lui veniva per avere la mia collaborazione, e perché io sia sua complice sottraendomi alla condanna e aiutandolo, così, è chiaro, a passare sopra la legge senza cambiarla. Perché la sventura e l’ignominia sono cadute su di lui. Ed egli spera ancora, senza saperlo, che se io esco di qui ancora viva suo figlio, suo figlio resusciterà. Ma non si resuscitano i morti» (p. 117).

Ormai consapevole del proprio destino, Antigone riceve la visita di due Sconosciuti, che non vengono presentati; a loro spetta il compito di ricordare la triste sorte di Antigone: «[Antigone] era vostra e l’avete lasciata sola. Quasi nessuno l’ha seguita sin qui quando si lamentava a voce alta, quando supplicava. E prima, quando partì, bambina sola che faceva da guida a suo padre, il più sventurato degli uomini: li lasciaste andar via pensando che vi bastasse questo per essere felici, e che la città sarebbe rimasta libera da colpa. Allora, nella disgrazia, era vostra, come vostro era suo padre nella colpa. Ma voi siete fatti così: scacciate l’innocente quando cade, e poi vi disputate la sua tomba» (p. 125).

Quindi il secondo sconosciuto annuncia il destino di Antigone, che rimarrà per sempre sola, «parlando ad alta voce, morta che parla a viva voce… finché la storia continuerà, avrà vita e voce… finché ci saranno uomini, parlerà senza sosta» (p. 126). Ascoltate queste parole, Antigone accetta di seguire il secondo sconosciuto in cerca di “Amore, terra promessa”.

La “morale” della vicenda è esplicitata proprio dai due “sconosciuti”, che rappresentano il lettore moderno: «finché la storia continua, Antigone avrà vita e voce e noi potremo “avvicinarci di notte” per raccogliere la sua parola nel silenzio, mentre lei cerca “Amore, terra promessa”» (Elisa Modolo, art. cit.).