Il 16 marzo 1848 Venezia insorse contro l’Austria. Stremata dalla fame e dalle malattie la città veneta dovette chiedere la resa il 19 agosto dell’anno dopo; il giorno 22 venne firmata la capitolazione, che riportava la gloriosa repubblica sotto il dominio austriaco.

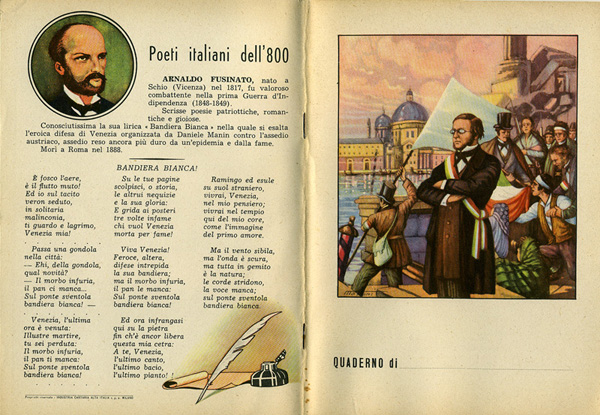

Arnaldo Fusinato, nato a Schio nel 1817, poeta e patriota italiano, allora poco più che trentenne, aveva combattuto nel marzo 1848 a Vicenza, a sua volta insorta contro gli Austriaci; dopo la resa della città veneta, fu esule a Ferrara, a Genova e a Firenze. Nel 1849, accorso a Venezia, dove era stata riesumata la Repubblica di San Marco, prestò servizio come tenente nei “Cacciatori delle Alpi” di guardia all’Isola del Lazzaretto vecchio e nella difesa di Marghera. Ma anche qui, nonostante l’epica difesa guidata da Daniele Manin, dopo quasi un anno la città si arrese alle soverchianti forze austriache.

In quell’occasione Fusinato compose la poesia “L’ultima ora di Venezia”, un tempo celebre e letta nelle scuole italiane, perfino alle elementari (ma era l’epoca della troglodita didattica delle conoscenze, ignara ancora di doversi evolvere nella didattica delle “competenze” portata in auge dal nuovo millennio).

La situazione di Venezia, già difficile, era divenuta insostenibile a causa di un’epidemia di colera; ai primi di agosto Manin, compresa l’impossibilità di resistere ad oltranza, iniziò a trattare la resa, che venne firmata il 22 agosto 1849 a villa Papadopoli. Il 27 gli austriaci entrarono a Venezia, mentre Manin, Tommaseo, Pepe e molti altri patrioti prendevano la via dell’esilio.

Il clima della poesia è immediatamente opprimente, asfittico: “È fosco l’aere, / il cielo è muto, / ed io sul tacito / veron seduto, / in solitaria malinconia / ti guardo e lagrimo, / Venezia mia!”.

Seduto “sul tacito veron”, sul balcone silenzioso… Chissà se, all’inizio dell’insurrezione, i patrioti fiduciosi avevano gridato dai balconi “Andrà tutto bene!”; chissà se avranno cantato a squarciagola canzoni popolari per gridare la propria speranza di libertà.

No. Pura illusione. Silenzio, palpabile indizio della fine imminente, esplicitata dall’immagine mesta del tramonto: “Tra i rotti nugoli / dell’occidente / il raggio perdesi / del sol morente, / e mesto sibila / per l’aria bruna / l’ultimo gemito / della laguna”.

La laguna agonizza, come un paziente che non riesce più a respirare, benché ventilato, intubato, rianimato dalle cure dei suoi impotenti infermieri.

Ma ecco, arrivano le notizie! Saranno forse le 18? Una gondola si avvicina: “Passa una gondola / della città. / «Ehi, dalla gondola, / qual novità?» «Il morbo infuria, / il pan ci manca, / sul ponte sventola / bandiera bianca!»”.

Il morbo infuria: la malattia procede, ineluttabile, invincibile, irrefrenabile, rabbiosa. Manca il pane, per di più (nessun “rider” che potesse forzare i blocchi…). E la bandiera bianca della resa che sventola, prima ancora che sul ponte, nell’animo di tutti.

Ma il poeta non ci sta, ha un sussulto di rabbiosa ribellione: “No, no, non splendere / su tanti guai, / sole d’Italia, / non splender mai; / e sulla veneta / spenta fortuna / si eterni il gemito / della laguna”.

Sfacciato sole d’Italia, che sorride sempre beffardo sulle sciagure dei suoi abitanti! O sole mio che sta ‘n fronte a te, chisto è o paese d’o sole… O piuttosto, come diceva Foscolo, quel sole cupo che sempre “risplenderà su le sciagure umane”.

L’ultima ventata di speranza vola via. Non si può che ripetere il bollettino delle 18: “Venezia! l’ultima / ora è venuta; / illustre martire, / tu sei perduta… / Il morbo infuria, / il pan ti manca, / sul ponte sventola / bandiera bianca!”.

C’è la consapevolezza orgogliosa di avere resistito, di non aver ceduto se non alla forza soverchiante del male: “Ma non le ignivome / palle roventi, / né i mille fulmini / su te stridenti, / troncan ai liberi / tuoi dì lo stame. / Viva Venezia: / muor della fame!”.

La città non muore per i bombardamenti nemici (in quell’occasione, accanto all’artiglieria, gli austriaci impiegarono per la prima volta dei palloni aerostatici, primo tentativo di bombardamento aereo): resiste alla guerra. Ma non può resistere alla fame ed al colera. Questi nemici non si combattono. Sono come “la cosa da un altro mondo” di quel profetico film fantascientifico del 1951 (rivisitato da John Carpenter nel 1982). La “cosa” non si riesce a combattere, non ha un corpo visibile, penetra in te e ti toglie il respiro, ti uccide spietatamente.

Fusinato si rivolge ai posteri: “Sulle tue pagine / scolpisci, o Storia, / l’altrui nequizie / e la sua gloria, / e grida ai posteri: / tre volte infame / chi vuol Venezia morta di fame! / Viva Venezia! / L’ira nemica / la sua risuscita / virtude antica; / ma il morbo infuria, / ma il pan le manca… / Sul ponte sventola bandiera bianca!”.

I posteri… quelli che dovrebbero saperne più di noi, perché vengono “dopo”, perché dovrebbero fare tesoro della nostra esperienza. Sappiano, questi posteri (ammesso che studino e conoscano la storia), della “nequizie” (malvagità) del nemico e della “gloria” della città che ha resistito impavida, con una “virtude antica” rispolverata per l’occasione.

Per il poeta è l’ora di andare. Ma prima spezza la sua inutile cetra e rivolge alla sua città l’ultimo grido disperato d’amore: “Ed ora infrangasi / qui sulla pietra, / finché è ancor libera, / questa mia cetra. / A te, Venezia, / l’ultimo canto, / l’ultimo bacio, / l’ultimo pianto!”.

Per lui ora ci sarà un lungo esilio: “Ramingo ed esule / in suol straniero, / vivrai, Venezia, / nel mio pensiero; / vivrai nel tempio / qui del mio core, / come l’immagine / del primo amore”.

Il ricordo più terribile sarà associato al sorriso del primo amore lontano; alla sua patria perduta il poeta costruirà un “tempio” nel suo cuore, senza dimenticarla mai.

Il finale però sembra spazzare via anche questa illusione di ricordo; la notte scende implacabile ed il suo cupo arrivo è sottolineato da una serie di “ma”: “Ma il vento sibila, / ma l’onda è scura, / ma tutta in tenebre / è la natura: / le corde stridono, / la voce manca… / Sul ponte sventola / bandiera bianca!”.

Gli ultimi due versi sono stati resi celebri da una canzone di Franco Battiato, “Bandiera bianca” (1981); la canzone prendeva di mira alcuni degli aspetti considerati i più immorali della società contemporanea, quali il terrorismo, la politica («quei programmi demenziali con tribune elettorali»), la dipendenza dai soldi («pronipoti di sua maestà il denaro»).

Arnaldo Fusinato visse poi sino al 1888; dal 1874 fu a Roma, ove lavorò per il Senato del Regno d’Italia come direttore dell’ufficio di revisione dei verbali; infine morì a Verona. Chissà quante volte, nella sua ingloriosa esistenza successiva, avrà ripensato a quei giorni di sofferenza e battaglia, a quel clima di tensione e di oppressione, a quella vita “sospesa” nell’attesa di una notizia, di una speranza. E nella sua memoria, forse, quei momenti drammatici si coloravano di nostalgia: “vivrai nel tempio / qui del mio core, / come l’immagine / del primo amore”.