Fra le recenti pubblicazioni del Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo suscita particolare interesse una raccolta di versi di poeti “di strada” originari di Prizzi; il libro si intitola appunto “La poesia popolare di Prizzi” e ha avuto per curatore il dott. Nino Greco, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’istituto.

Il volume, di 166 pagine, è nato all’interno del Progetto di attuazione della Legge Regionale 9/11 promosso dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale (non ancora al Merito…).

Come precisa il curatore in una sua nota, la raccolta deriva essenzialmente da una forte motivazione emotiva: «È la passione di chi non vuole smarrire le radici, di chi rimane legato ad una antica cultura contadina fatta di sacrifici e stenti, ma anche di volontà e forza, di ironia e voglia di costruire a dispetto, spesso, della propria situazione esistenziale, di chi, pur guardando al futuro, non vuole scordare, tanto meno rinnegare le proprie origini» (p. 17).

La raccolta riporta alcune delle opere in rima di alcuni poeti popolari, “di strada”; come aggiunge ancora Nino Greco: «contadini e artigiani, quasi tutti analfabeti o semianalfabeti, qualcuno dei quali si poteva vantare di avere fatto la “sesta”, cioè una classe oltre la quinta elementare, e le cui opere non sono andate perdute solo perché trascritte o registrate per tempo da parenti, amici o giovani volontari lungimiranti. Stiamo parlando di gente che ha attraversato due guerre mondiali, di gente del popolo che univa il misticismo cattolico a quello socialista, di gente che usava i suoi versi per poter dire la propria verità, per criticare e protestare, per raccontare o raccontarsi, per proporre cambiamenti o semplicemente per sentire in qualche modo di contare qualcosa, di avere qualcosa da dire o da dare. E ancora di gente innamorata della propria madre, del proprio paese o di una donna che non avrebbe mai avuto e che non avrebbe mai saputo… Di gente che in versi, spesso soltanto recitati e tenuti a memoria, riusciva a esprimere i propri sentimenti più reconditi, fossero essi religiosi, politici o soltanto sarcastici e qualunquisti, e a raccontare la propria e l’altrui esistenza. Stiamo parlando di gente di Prizzi» (pp. 17-18).

Il lavoro è frutto di intense e appassionate ricerche: il curatore ha rintracciato eredi, figli e/o nipoti dei poeti, ha consultato testi (in particolare una tesi di laurea di Pina Orofino risalente al 1950 sul “Folklore di Prizzi” e materiali conservati nella Biblioteca di Prizzi), ha affrontato l’ardua e ingrata fatica di trascrivere materiali di origine orale (nella migliore delle ipotesi dettate dai poeti a più o meno occasionali trascrittori), con non poche perplessità grafiche e con alcune correzioni in caso di evidenti errori di trascrizione.

durante la presentazione del volume a Prizzi, 19 ottobre 2022

In un certo senso, se mi si passa il paragone (che da presunto grecista mi viene spontaneo), Nino Greco si è trovato nella condizione di un Omero che raccoglie e ricuce materiali provenienti da una tradizione rapsodica orale, consapevole di dover dare una veste più ordinata a un vasto insieme magmatico.

Del resto, gli dèi non sono rimasti insensibili a questa meritoria opera di assemblaggio: come scrive Vito Lo Scrudato (Dirigente Scolastico del Liceo) nella sua piacevolissima prefazione, «questi cantori prizzesi […] avevano la coscienza di essere persone speciali, uomini scelti direttamente da Dio per praticare la poesia, un’arte che per loro si spiegava solo col miracolo di una manifestazione divina e il cui funzionamento compositivo rimaneva sostanzialmente un mistero, un mistero da rispettare, un arcano d’altri mondi» (p. 10). Non a caso uno dei poeti antologizzati, Giuseppe Sabella, attribuisce a “Gesù Cristu” la sua ispirazione poetica: “Sta nta li manu di Nostru Signuri / senza di Gesù nun pà rimari / è comu lu sciuri chi svolgi l’oduri / ca Gesù Cristu lu fa girmugliari” (p. 41).

I temi trattati dai poeti popolari prizzesi sono puntualmente ricordati da Lo Scrudato: «Cantano della vita di cui fanno esperienza, di tutti gli aspetti che della vita attraversano, cantano dei campi, di animali e santi, di cronaca, di storia, di saggezza contadina e paesana, di feste religiose a cui assistono e che poi attraverso la loro sensibilità e con il loro linguaggio riportano in versi. Versi – che è rimarchevole ricordarlo – non erano da loro destinati alla scrittura, duratura per definizione, ma alla loro sola memoria e all’ascolto dei loro compaesani, in una fruizione effimera, precaria, di breve durata, giusto il tempo della recita e poi di un ricordo magari divertito, ma impreciso, evanescente» (p. 12).

Come scrive Nino Greco (con una buona dose di modestia) non è stata sua intenzione collocare i testi riportati nel volume in un particolare contesto, né commentarne i contenuti o trarne una morale; ergo, il testo è stato riportato «scevro da forzature interpretative, affinché il lettore ne possa ricavare la sua propria personale sensazione» (p. 20). Ma siccome io sono lettore testardo e tenace, condannato ad avere sempre anche troppe “personali sensazioni”, mi permetterò di proporre qui di seguito qualche esempio di questi preziosi testi popolari, ricamandoci su qualche riflessione estemporanea, con lo scopo e la speranza di indurre altri lettori a godere a loro volta le gradevolissime sensazioni di questa immersione nell’anima profonda del popolo siciliano.

Il primo poeta proposto alla lettura è Giuseppe Sabella, nato a Prizzi nel 1903, contadino praticamente analfabeta, «vissuto sostanzialmente in campagna lavorando alle dipendenze di piccoli o grandi proprietari terrieri» (p. 24) e deceduto poi per una beffarda insidia del destino a Torino, in un incidente automobilistico, nel 1981 (vi si era recato per stare vicino a sua figlia Maria).

Nino Greco ricorda di aver avuto modo di ascoltare “’u zu Pippinu” alla fine degli anni Sessanta, presso la Pro Loco Hippana di Prizzi, e di «essere rimasto frastornato, più che meravigliato, dalla capacità di quel signore anziano di ‘cantare’, perché la musicalità era soave, decine e decine di strofe di fila in perfetta rima, con coerenza» (p. 24). Non me ne meraviglio: io ricordo di aver sentito recitare a memoria dai genitori di mio cugino Pietro Maggiore (noto poeta dialettale bagherese), che erano semplici persone di origine contadina, lunghissimi componimenti di argomento religioso in un dialetto siciliano arcaico; ne conservo, anzi, preziosa testimonianza in un’audiocassetta che registrai dalla loro viva voce negli anni Settanta del secolo scorso.

Le 14 poesie di Sabella, come elenca Greco, «cantano di vita dei campi, di animali e santi, di cronaca, di storia, di saggezza contadina e paesana» (p. 25).

Colpiscono in particolare, per il tono popolarmente esopico, alcune liriche che hanno per protagonisti animali: ad es. “Lu gattu e lu surci” (pp. 32-34), “La tarantula” (pp. 34-35), “La furmicula e la farfalla” (p. 39, riedizione della favola esopica della cicala e della formica), “Lu cani e lu lupu” (pp. 41-42) e “Lu crastu e lu cani” (pp. 42-43).

C’è anche una favoletta che ha per protagonisti due alberi (un po’ come l’alloro e l’ulivo di callimachea memoria…): “Lu piru e lu chiuppu” (“Il pero e il pioppo”). In questa poesia il pioppo deride il pero, che è piccolino (“cucuragnanu” e “nanu”), ma ne riceve una piccata risposta: «Tra mia e tia c’è differenza, / iu ricivu tanta ‘mportanza / a tia lu patruni nun ti penza» (come si dice da queste parti, il pioppo è “longu ammàtula” (“inutilmente alto”). Parole profetiche, perché il pioppo fa una brutta fine, descritta in puntuale antitesi con il destino del pero: «Lu chiuppu appi na vita curta / fu ammazzatu a corpa di ‘ccetta [“a colpi di accetta”] / lu piru ca ci duna boni frutti / lu patruni lu zappa e lu rispetta / lu chiuppu lu taglia di sutta / la morti ‘cci la detti all’infretta / perciò cu la spisa nun la scutta [“chi non merita che si spendano soldi per lui”] / la morti malamenti si l’aspetta” (p. 36; le traduzioni occasionali, qui e più avanti, sono mie).

Molto lirico è l’incipit di un vero e proprio “Inno alla Primavera”, “U rosignolu e la primavera”: «Na bella sira mi curcau [“mi coricai”] fora / era na notti frisca e sirena / la luna nun avia spuntatu ancora / l’aria si vidia tutta nera / e mentri lu sirenu mi ristora / sugnavu una musica liggera: / era nu rusignolu all’aurora / cantava innu a la primavera» (p. 37).

Non mancano ampie rievocazioni di cerimonie religiose prizzesi: “Alla Madonna del Carmelo” (pp. 27-28), “Memoria del 1948” (pp. 29-32), “Ricordo dei PP. Passionisti nell’Anno Santo 1933 in Prizzi” (pp. 44-48). Ma, come testimonianza di una meditazione religiosa non banale, colpisce particolarmente il lungo contrasto (di stampo medievaleggiante) fra la Morte e l’Avaro (pp. 48-62), che culmina in un’apocalittica scena di giudizio alla presenza di San Michele (con tanto di bilancia, “valanza”, per pesare i peccati) e Satana.

In questo ampio componimento la Morte bussa a casa dell’Avaro e gli annuncia perentoriamente che la sua ora è venuta; l’Avaro inizialmente recalcitra, pretende altro tempo, non vuole morire sul momento («Senza prescia… e mancu premura! / Can un vogliu muriri piccamora!»; io qui avrei senz’altro corretto in “ca nun”…). Per di più l’Avaro fa aperta professione di incredulità («Nun criu né diavuli né nfernu / su’ tutti chiacchierazzi di lu munnu»), invita la Morte ad andare da qualche altro e arriva a tentare di corromperla («s’è cosa ca vò essiri pagata / dimmi quantu vò tu di munita»).

Tutto inutile: arriva invece il momento, per il moribondo, di dire addio alla sua “roba” (chissà che alle orecchie del poeta popolare non sia arrivata qualche eco verghiana): «Addiu robba mia ca ti lassu / quantu viaggi t’haiu fattu mpressu / ora minni vaju tantu arrassu» (“Addio, mia roba, ti lascio; / quanti viaggi ho fatto per venirti dietro; / ora me ne vado molto lontano”).

La scena successiva presenta l’Avaro agonizzante, «persu jttatu nto un funnu di lettu», dopo aver perso «la saluti e lu pitittu», tormentato dalla febbre e dai dolori. Vana è ogni invocazione ai familiari, ogni tardiva supplica a Dio. Lo sventurato può solo chiamare la moglie e raccomandarle «robba e dinari», prima che circa sessanta diavoli si presentino al suo capezzale per portare via la sua anima.

La scena conclusiva del giudizio presenta San Michele in veste di giudice («Ti dicu quantu pena ha di scuttari»), con Satana a stento tenuto a freno dal Santo ma destinato a ricevere infine l’anima nera dell’Avaro («Ti mannu nta lu nfernu malidittu» è la sentenza finale).

Una potente fantasia di ampio respiro, che sicuramente acquistava ancora più efficacia nella colorita esposizione orale del poeta, che sicuramente esaltava la descrizione efficace dello stato d’animo dei personaggi.

Il secondo poeta antologizzato, Nino Orlando (1906-1989), fu calzolaio di mestiere ma intraprese anche un’attività politica a livello locale (fu rappresentante degli artigiani, sindacalista e consigliere comunale socialdemocratico), «spesso seduto con fare sornione dietro la scrivania del suo monolocale di Via Crocifisso» (come lo ricorda Nino Greco, p. 64).

Rimase “single” ma ebbe nondimeno una “zita” (che peraltro si sposò con un altro!); le sue poesie, non lunghissime, sono articolate in musicalissime quartine con una rima ripetuta per strofa.

Particolarmente divertente è “A ‘na signurina” (p. 68), dove il “topos” del maschio conquistatore viene capovolto: una signorina passa spesso davanti alla casa del poeta con gli “occhi a pampinedda” e rivolgendogli allettanti sorrisi; inevitabilmente ne deriva da parte dell’uomo un appassionato invito: «Cara Signurina nu v’affruntati [“non vi vergognate”], / vi pregu u’ minutu chi trasiti, / li vostri ‘ntenzioni dichiarati, / svilati lu sigretu chi suffriti». Il poeta è pronto, se riceverà “affettu sinceru”, a proclamare la fanciulla “Regina di lu me cori” e a sposarsela («nni gudemmu la vita maritati, / fina a chi Diu ci teni uniti»). Resta però il malizioso sospetto che la “signurina” avesse intenzioni molto meno durevoli e, vistasi proporre questa prospettiva, si sia in seguito eclissata e (come si diceva) rivolta ad un altro… Non a caso, nell’altra poesia “Vurrissi”, il poeta nell’esprimere una serie di desideri inserisce anche questo: «Vurrissi sempri beni la mè zita, / cu tuttu ca si trova maritata» (p. 72).

Molto commovente è una poesia composta da Orlando in occasione di un devastante ictus cerebrale che colpì sua madre, “Lu iornu di li morti” (pp. 68-69): «Tutta la so mità paralizzata, / macari la so vuci proibita». Con rabbia il poeta impreca contro la “brutta sorti ‘nfami scilirata, / traditura vili scimunita” e può solo rivolgersi con dolcissime espressioni alla povera mamma paralizzata: «Matri matruzza mia affizziunata, / vuccuzza ‘nzuccarata sapurita, / tu ci curristi sfortunata, / priva di parlari ‘nti sta vita». Le invocazioni finali a S. Rita e alla Madonna consistono in un appassionato augurio «di riturnari a la nurmali vita».

Sono interessanti due brevi liriche dedicate al poeta bagherese Ignazio Buttitta (p. 75) e al poeta-ferroviere prizzese Vito Mercadante (p. 76), ma ben più coinvolgente e sentito appare un affettuoso omaggio al paese natìo: «Prizzi è lu paisi chi nascivu, / Prizzi è lu paisi dunni staiu; / di Prizzi sicuru nu mi privu, / luntanu di Prizzi nu ci vaiu» (da “Luntanu di Prizzi”, p. 79).

Di Giuseppe Collura (Prizzi 1915-2001), contadino e poeta, che “sapeva scrivere e firmare” e aveva il curioso vezzo di indicare anche il suo indirizzo in calce alle sue poesie (forse per la bellezza del nome della sua strada: Via Sorriso 3), sono riportate sei liriche di vario argomento.

con la puntuale indicazione dell’indirizzo di casa…

Interessante è anzitutto una sua divagazione poetica sulla “fujtina” (“Li fuiuti sutta quinnici anni”, pp. 87-88), con un accorato appello ai “picciutteddi ziti” a essere “ragionevoli”: «Prima chi qualchi fissaria cumminati / pinzatici bonu e ncapu ci dormiti / quannu li cosi sunnu boni pinsati / si apprezzanu megliu di la saluti» (“Prima di combinare qualche fesseria, / pensateci bene e dormitici su; / quando le cose sono ben ponderate / si apprezzano più della salute”).

“La poesia di lu malatu” (pp. 90-91) presenta la condizione poco piacevole del ricoverato in ospedale, che si sente “perduto” («Dintra stu spitali mi viu pirdutu / ca di la me casa sugnu privatu / dduttura e mfirmera chiamu pi aiutu / e di li midicini sugnu cunfurtatu»); non mancano omaggi (presumibilmente doverosi) al “bravu mfirmeri” Franco Bellomo (antesignano dello spot televisivo sulle iniezioni indolori: “Già fatto?”) e ai professori Giuffrè (che ha il merito di aver curato il poeta malato) e il professore “Sapuppu” (che lo ha – dichiaratamente -raccomandato!).

Rosario Algozzini (Prizzi 1909-1995), detto “zù Sarinu”, fece vari mestieri, fra cui quello del “siddunaru”, cioè il sellaio dei poveri (quello che si occupava delle bestie da lavoro, come asini e muli); anche lui semianalfabeta, partecipò alla campagna di Russia nella II guerra mondiale, da dove tornò indenne («in Siberia arrivavu da vicinu / a la casa arrivavu salvu e sanu / cu l’aiutu di Maria San Giuseppi e lu bambinu», da “Augurii annu novu”, p. 103).

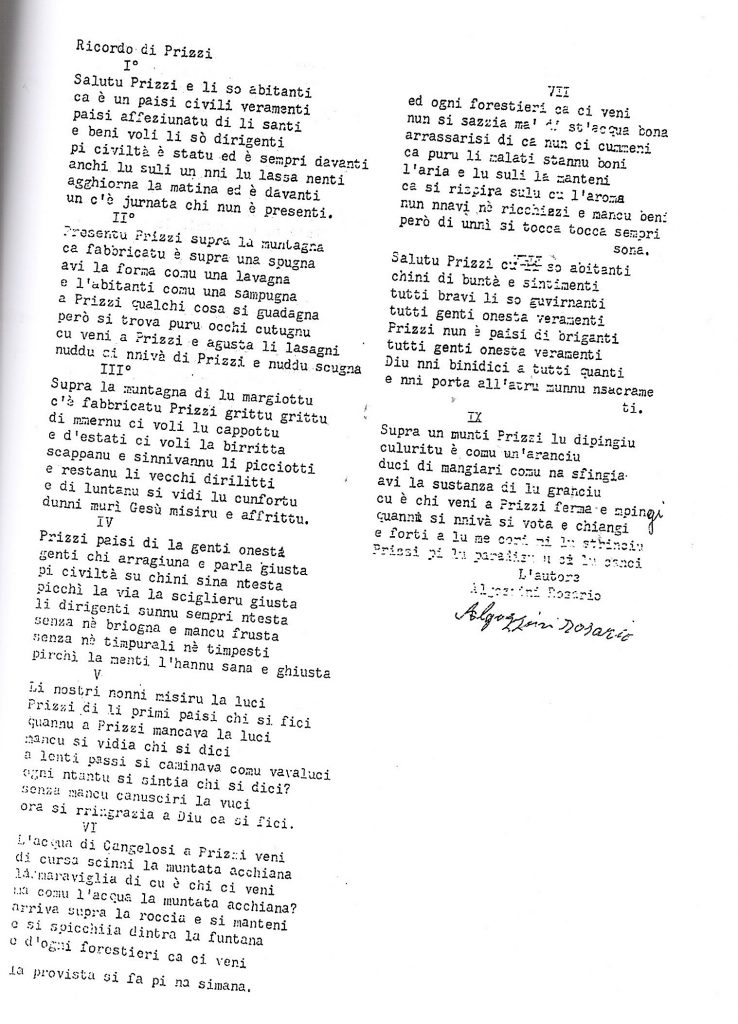

Nelle sue liriche emerge il grande amore per il suo paese, soprattutto in “Il battesimo di Prizzi” (pp. 98-99): «Supra un munti Prizzi lu dipingiu / culuritu è comu l’aranciu / duci di mangiari comu sfingi / avi la sostanza di lu granciu / cu è chi veni a Prizzi ferma e mpingi / quannu sinni và ferma e chianci / iu forti a lu me cori mi lu stringiu / Prizzi pi u paradisu un ci lu cangiu».

di Rosario Algozzini (1909-1995)

Il poeta arriva addirittura a… “santificare” tutti i suoi concittadini: «Nta stu paisi semmu tutti santi / chini di giudiziu e sintimentu / cu l’aiutu di Diu e di li santi / tuttu sava a purtari a cumpimentu» [sicuramente “sava a” andava trascritto “s’ave a”, con crasi fonica in “s’ava”, cioè “si deve”].

Algozzini si cimenta anche in un’esplicitazione della sua poetica, paragonando la Musa ispiratrice a una fontana risonante («pirchì la Musa è comu na funtana / ca unni si tocca sempri sona», da “Augurii annu novu”, p. 103), una fontana però che può allontanarsi, “birbante”, lasciando inebetito e solo il verseggiatore abbandonato. L’ispirazione poetica è labile, provvisoria, preziosa nel suo attimo fuggente: la fontana può inaridirsi d’un tratto e lasciare assetato e desolato chi se ne era abbeverato.

Non mancano componimenti a sfondo religioso, come la lunga canzone “La vita marturiata di Gesù” (pp. 105-116); qui, inconsapevolmente vicino a laude drammatiche medievali come “Donna de paradiso” di Jacopone da Todi, il poeta ripercorre la passione e morte di Cristo, contrapposto (con licenza storica più che poetica) al potere “caparbiu e tistuni” di “Neroni”; non manca nemmeno un altrettanto curioso accostamento con “Carlu Magnu” (“Neroni cu Carlu Magnu fa allianza”).

Il momento più lirico è quello della morte di Gesù, accompagnato dal lutto degli astri: «Vistuta a luttu cumparìu la luna / però un vosi assìstiri a la scena / stidda ni cumpariu appena una / l’autri scumpareru di la pena» (“Vestita a lutto apparve la luna, / però non volle assistere alla scena; / di stella ne comparve appena una, / mentre le altre sparirono per la pena»).

Il pianto della Madonna sul Figlio morto rievoca non solo le varie Pietà dipinte e scolpite nei secoli, ma ancora una volta il modello di Jacopone, sicuramente vicino alla coscienza popolare: «Povira mamma un si po rassignari / lu cuteddu s’appizza nta lu cori / figliu dimmillu tu comu aie fari / ca la me vita persi lu tesoru / dimmillu quali strada c’è di fari / dimmillu un necchi si [che andava scritto “unn’è chi sì”!], quandu [ma era sicuramente “quantu”] ti trovu» (“Povera mamma, non si può rassegnare, / il coltello si pianta nel cuore: / figlio dimmelo tu come devo fare, / che la mia vita ha perso il suo tesoro, / dimmelo quale strada c’è da fare, / dimmi dove sei, / così ti trovo»).

Gaspare Sabella, fratello minore del precedente Giuseppe, nacque e visse anche lui a Prizzi (1912-1998) e fu contadino.

Particolarmente interessante è un lunghissimo componimento intitolato “Passato e presente” (pp. 121-148), tutto impostato sul contrasto fra la società prizzese del passato e quella dei tempi moderni: nei tempi “antichi” non c’erano spazzini né fognature, il fango intasava le strade d’inverno, la faccia si lavava nel “bacile”, le donne stiravano con il ferro a carbone e si vestivano pudicamente, i matrimoni duravano tutta una vita; invece oggi si stira col ferro a vapore, sono frequenti i divorzi, le signorine «si mettinu i pantaloni, / ma ci voli a minigonna pi l’abbronzatura». Non meno stridente è il contrasto fra i mestieri di un tempo (il mulattiere o “vurdunaru”, il muratore, il contadino, il carrettiere, il pecoraio) e le loro versioni odierne. Diversa era pure l’alimentazione, con scelte vegetariane “obbligate”: «la carni si mangiava du voti l’annu, / na vota d’estati e na vota di nvernu, / d’estati si mangiava pi l’Ascensione / e di nvernu si mangiava pi Natali, / nun c’era u frigoriferu pi salvarla / e nemmenu li grana pi accattalla, / tuttu l’annu si facia sucu di patati».

L’elencazione continua, inesausta e inesauribile: a esaurirsi forse è la pazienza del lettore (ma non si sarà certamente esaurita quella degli ascoltatori che udivano dal vivo questo poemetto orale). Non mancano riferimenti storici a politici locali, ma più interessante è il ricordo di una visita di Mussolini a Filaga nel 1935, in occasione della quale il Duce «misi avanti l’acqua di Montiscuru», cioè fece arrivare l’acqua nei paesi del circondario: cosa ben più semplice della realizzazione del Ponte sullo Stretto…

Il poeta mostra poi una certa tenace gratitudine per i provvedimenti demagogici fascisti: «Avemmo a ringraziari a Mussolini / ca misi li leggi di l’americani, / e misi cassamutua, assegni e pensioni»; non sono citati i treni in orario e le porte aperte nelle case, ma forse i primi non si inerpicavano a Prizzi e le altre a quei tempi erano comunque sempre aperte a chi bussava. La visione politica di Gaspare Sabella non è neppure esente da strane contaminazioni: «Sulu Celentanu fici chisti cosi, / e virsà ducentu miliuna a li poveri bisugnusi» (manca un riferimento a Berlusconi, ma quando il Cavaliere “scese in campo” il poeta aveva ormai più di 80 anni…).

Infine, alcuni riferimenti alla realtà odierna stimolano qualche sorrisetto: il medico («un amicu duttureddu») che con una firma ti dichiara malato, la televisione vista a tavola («ognunu mangia cu lu so sapuri»), le liti fra marito e moglie facilmente sanabili («Iu sugnu lu maritu e ti fazzu lu pattu / ni sciarriammu [“litighiamo”] nto salottu / e facemmu paci nta la stanza di lettu»).

Nel finale Sabella rivendica i suoi meriti di poeta orale: «Pi fari sta storia non ho pigliatu carta, / ma fu la musa chi bussa a la porta, / ma lu poeta cu la menti aperta, / ‘n testa la porta la pinna [“la penna”] e la carta, / u pinseri è la pinna e la menti è la Carta».

Chiudono il volume alcune Appendici: uno stralcio della preziosa tesi di Pina Orofino e alcune immagini di trascrizioni (a macchina o a mano) delle poesie antologizzate.

I “ringraziamenti” conclusivi di Nino Greco sono doverosi e numerosi, ma quello che colpisce di più è l’ultimo: «Non posso non ringraziare, infine, mio padre, Salvatore (Totò) Greco – senior – che dall’alto dei suoi quasi 98 anni è stato il mio consulente storico e la mia memoria».

Sembra evidente il notevole interesse di questa raccolta, che propone una lettura gradevole anche se a volte ardua (soprattutto per le nuove generazioni che padroneggiano poco o nulla la lingua siciliana).

Sicuramente a volte la trascrizione presenta refusi, che dipendono dal passaggio da una “dettatura” orale alla difficile resa dei conti con la grafia scritta del dialetto siciliano. In molti casi si poteva forse intervenire ortograficamente: ad es. “nt’onannu” (p. 30) andava separato in “nt’ on’ annu” (“in un anno”); “t’innivà” (p. 41) doveva essere “ti ‘nni va’” (“te ne vai”), “cinneranu” (p. 46) era “ci ‘nni eranu” (“ce n’erano”), “ncelu” (p. 55) era “’n celu” (“in cielo”), “marrifridda” (p. 70) era “m’arrifridda” (“mi raffredda”), “minnivaiu” (p. 79) era “mi ‘nni vaju” (“me ne vado”), “laiu prisenti” (p. 91) era “l’aju prisenti” (“l’ho presente”), “la salutari” (p. 105) era “l’hai a salutari” (“li devi salutare”), “mi porti un necchi vo” era “mi porti unn’è chi vo’” (“mi porti dove vuoi”), “chiù malata didda” (p. 144) era “cchiù malata d’idda” (“più malata di lei””); ecc. ecc. In altri casi è palese la cattiva lettura dal testo scritto a mano: “ci vulianu iumati sani” (p. 126) era sicuramente “ci vulianu iurnati sani” (“ci volevano intere giornate”).

Tutto questo viene detto per sottolineare l’estrema difficoltà del lavoro svolto dal curatore e, prima di lui, dai trascrittori di questi testi orali, che erano per loro natura improvvisati, suscettibili di varianti (ad es. “Il battesimo di Prizzi” e “Ricordo di Prizzi” di Algozzini sono due variazioni sullo stesso tema), allungabili o accorciabili secondo i contesti e le esigenze.

Tanto più meritoria risulta dunque l’appassionata fatica profusa da Nino Greco, che testimonia (oltre all’amore per il proprio paese e per il popolo siciliano) la sua grande sensibilità culturale e (anche se lui modestamente la nega) una notevole e lodevolissima attitudine scientifica e filologica.