Quando vivevo a Genova con i miei genitori, nei miei primi 22 anni di vita, era nostra consuetudine almeno bisettimanale quella di scrivere una lettera ai parenti di Bagheria.

Le lettere erano anzi due ogni volta: una per via Leonforte (abitazione della nonna paterna e dei miei zii Pintacuda), l’altra per via Ciro Scianna (dove abitavano i nonni materni con zii e zie).

“Ma non esisteva il telefono?” si chiederanno i più giovani.

Sì, esisteva, almeno dal 1958 anche a casa nostra; ma telefonare era costoso e difficoltoso. Per le chiamate interurbane si chiedeva la linea al centralino, rispondeva una signorina, le si diceva il numero da chiamare e si restava in fiduciosa attesa; dopo un tempo oscillante fra pochi minuti e un’ora, si veniva richiamati da uno squillo più lungo (come se la telefonata, dopo aver varcato gli oceani di distanza dalla Sicilia alla Liguria, volesse festeggiare il suo approdo al Nord); infine si riusciva a parlare, anzi ad urlare, con i parenti lontani: ma dopo pochi minuti (in genere costellati di “come stai? come state? che si dice?”) inevitabilmente la comunicazione doveva essere chiusa o comunque la linea, stanca di cotanta fatica, crollava esausta e veniva meno.

Meglio, dunque, scrivere lettere, per avere modo di comunicare più notizie, con calma e magari allegando ogni tanto qualche fotografia.

Le lettere, in genere di quattro pagine, erano monopolizzate nelle prime due pagine da mio padre, scrittore più prolifico e ricco di notizie; poi c’era una pagina o poco più di mia madre, più laconica ed essenziale; infine io nello spazio restante mettevo i miei saluti e qualche notizia settimanale (ad es. un bel voto a scuola, o una giornata particolarmente bella, o qualche mio nuovo acquisto).

Le lettere venivano poi imbucate preferibilmente alla vicina Stazione Brignole (si guadagnava così un po’ di tempo nella spedizione).

La posta, stranamente, funzionava abbastanza bene: in un paio di giorni le missive arrivavano a destinazione e, parallelamente, incrociavano per strada le loro sorelle provenienti dalla Sicilia e destinate in Corso Sardegna a Genova.

Io conservo ancora molte di queste lettere; qui ne citerò alcune, tanto per fornirne una breve testimonianza “storica”.

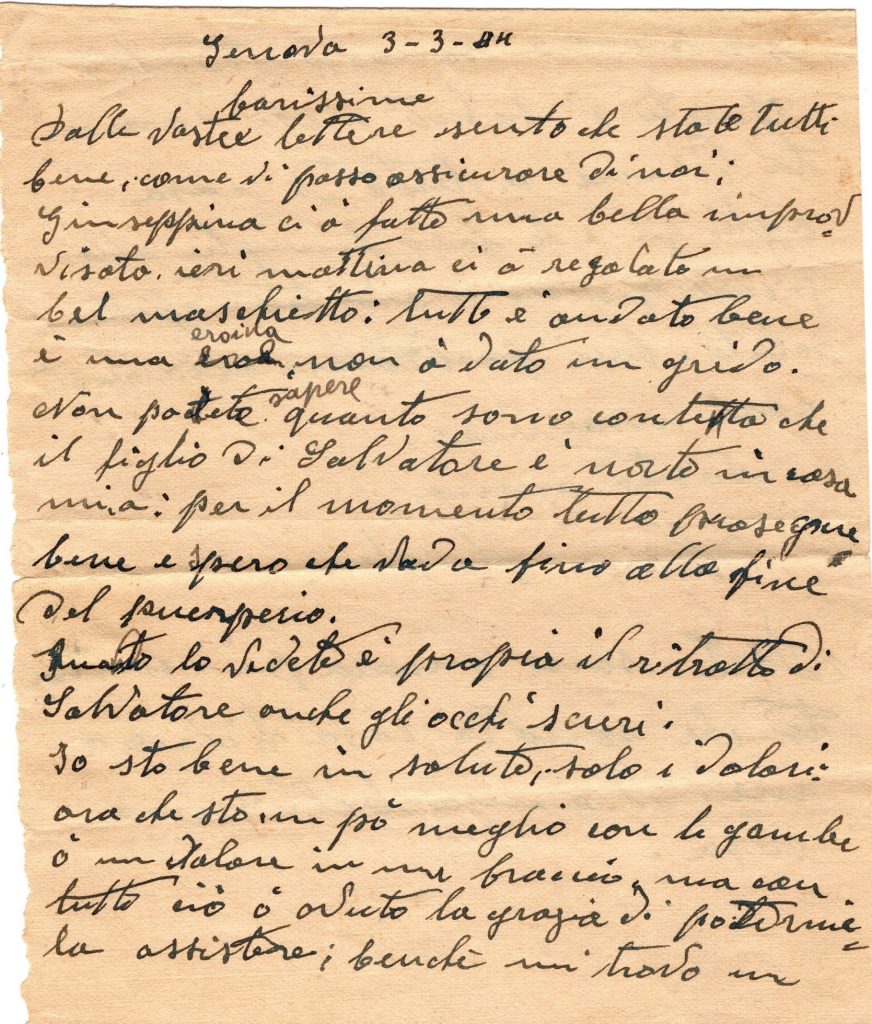

C’è la lettera con cui Maria Anglani (la cara “zia Anglani”, l’ostetrica che mi fece nascere nella sua casa al primo piano del nostro stesso palazzo) annuncia ai parenti di Bagheria la mia nascita: “Genova 3/3/54 – Giuseppina ci à [sic!] fatto una bella improvvisata, ieri mattina ci à regalato un bel maschietto: tutto è andato bene, è un’eroina, non à dato un grido. Non potete sapere quanto sono contenta che il figlio di Salvatore è nato in casa mia: per il momento tutto procede bene. […]”.

C’è anche la lettera in cui la mia nascita è annunciata da mio padre ai parenti Pintacuda (è sormontata da un buffo disegnino del mio sovreccitato genitore): «Genova, 3 marzo 1954. Mamma carissima, dalle comunicazioni telegrafiche e telefoniche avete appreso la straordinaria notizia che ci ha reso tutti felici. L’evento è avvenuto con circa venti giorni di anticipo, ma tutto – grazie a Dio – si è svolto nel migliore dei modi. Pina sta benissimo, la nostra creatura altrettanto. È un batuffolino rosa, con due grandi occhi, una bella boccuccia ed una “nascariedda” che ha rubato a suo padre. A noi sembra bellissimo!! […]» (dove non arriva l’affetto paterno…; ma sulla “nascariedda”, cioè sul nasino in seguito “nasonizzatosi” confermo…).

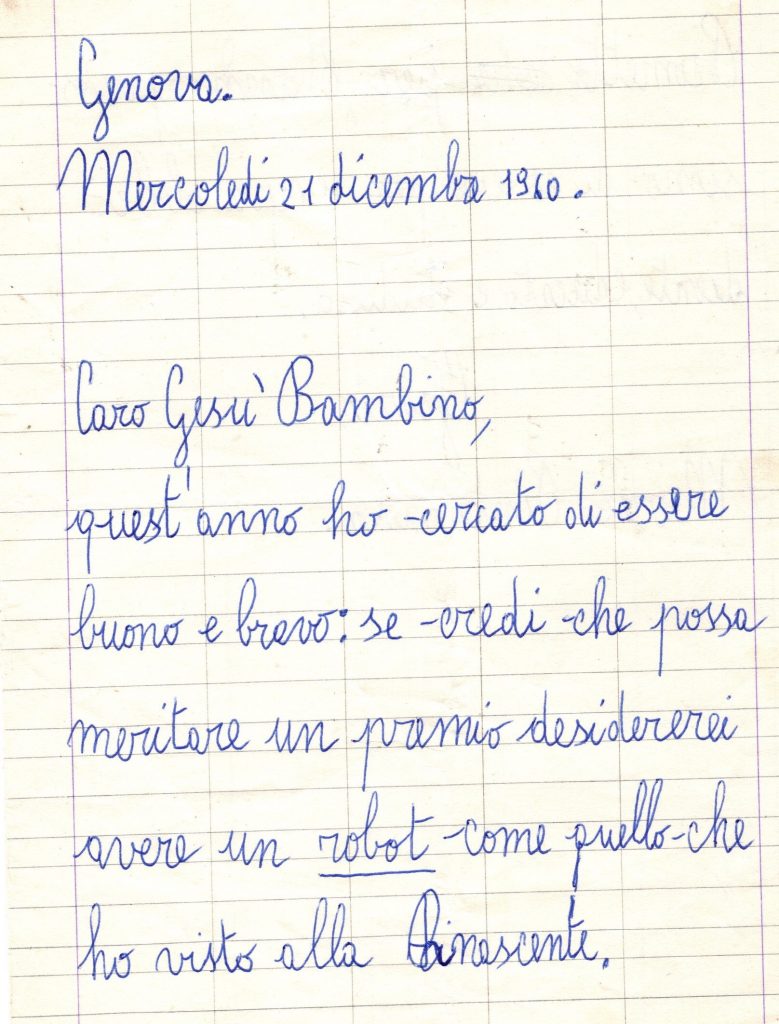

C’è una fiduciosa lettera per un destinatario più lontano, cioè una mia lettera a Gesù Bambino, scritta il 21 dicembre 1960 (avevo sei anni): “Caro Gesù Bambino, quest’anno ho cercato di essere buono e bravo: se credi che possa meritare un premio desidererei avere un robot come quello che ho visto alla Rinascente”. Suppongo che Gesù Bambino, per il tramite efficiente dei miei genitori, abbia esaudito la mia accorata richiesta.

C’è, infine, una lettera del 16 gennaio 1968, scritta prevalentemente da mia zia Itala, sorella di mia madre, in occasione del terribile terremoto che il giorno prima aveva devastato la Sicilia Occidentale. Vi si legge, tra l’altro: “Siamo molto spaventati e viviamo sotto il continuo terrore di altre scosse, specialmente la sera. Non dormiamo da 2 notti, la prima notte siamo usciti, siamo andati da Ciccina, abbiamo sentito la scossa più forte delle tre. Abbiamo lasciato la casa e siamo tornati alle 7. Ieri sera ci siamo messi a letto vestiti, siamo stati svegli fino alle 4 del mattino. L’istituto Carducci s’è lesionato e così pure il Liceo. Da ieri le scuole sono chiuse e così pure gli uffici; domani si tornerà a scuola, ma sempre col batticuore. C’è molta influenza in giro… ieri sera alle nove sembrava piena notte, negozi chiusi, silenzio assoluto, gente a piedi, macchine piene. Dai tuoi, Totò, non hanno sentito niente, beati loro! Io avevo già avvertito la prima scossa la domenica mentre eravamo a tavola alle 13,25. […]. A Palermo non dorme ancora nessuno. Speriamo che possa tornare la tranquillità, perché la perdita del sonno e la paura ci si legge in viso”.

In realtà ci sarebbe qualcos’altro da aggiungere; infatti possiedo anche delle lettere ancora più antiche, che sono veri e propri documenti “storici”.

Ad es. possiedo una vetusta lettera del 22 maggio 1922 (cent’anni fa!), indirizzata da mio nonno Salvatore Pintacuda a suo figlio Nino, che era a Chieti, sotto le armi. Nella missiva viene anzitutto riferita la gioia provata pochi giorni prima dal fratellino Totò nel ricevere una bella cartolina illustrata; poi si parla della festa del paese, turbata da un increscioso episodio («hanno rubato allo zio Michele un portafoglio con £. 70 mentre si trovava dinanzi al nostro salone»); infine si elencano puntigliosamente tutti i familiari da cui il milite lontano era salutato (“ricèviti affettuosi baci da…” e giù una sfilza di nomi); infine, dulcis in fundo, viene annunciato il ben più concreto invio di £. 30.

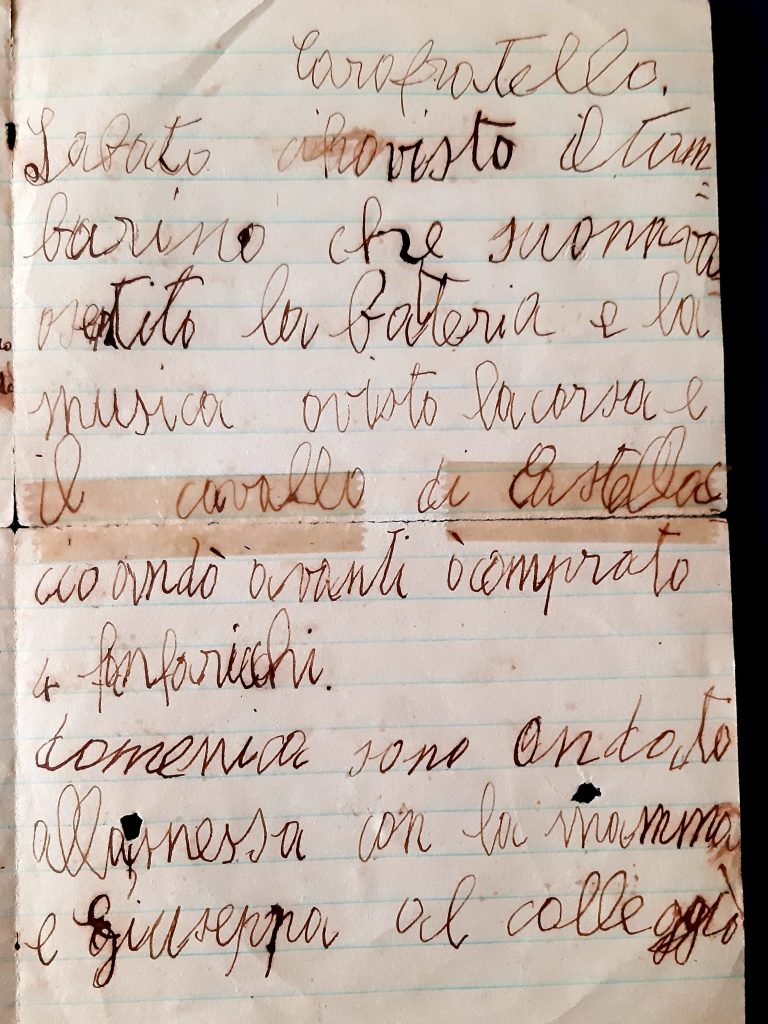

Nella terza pagina della stessa lettera mio padre, che aveva allora sei anni, scrive così al fratello, con una grafia grossa e incerta da “picciridduzzo”: «Sabato alla festa ho visto il tamburino che suonava, ho sentito la musica e ho visto la corse dei cavalli e il cavallo di Castellaccio andò avanti, ho comprato i fanfarricchi. Papà mi comprò una trombettina, ho mangiato calia e simenza. Baci. Tuo fratellino Totò». Una giornata storica, dunque, per quel bambino entusiasta, che ricorda la corsa dei cavalli (che si disputava nella festa di San Giuseppe fino a quando ero ragazzo io), la vittoria del Ribot dell’epoca (il cavallo di Casteldaccia) e l’agognato acquisto degli antenati dei moderni coni gelati (i “fanfarricchi”, allora reperibili solo nella stagione calda) nonché di una bella trombetta (mio padre era proprio condannato “ab ovo” alla musica…).

Ricordo le risate che si faceva mio padre, divenuto ormai un insigne musicologo di fama internazionale, quando mi faceva vedere questo suo elaborato grafico infantile: ma di fronte a quella grafia incerta e a qualche sproposito ortografico precisava: “allora parlavamo tutti in dialetto…”.

C’è infine un’intera serie di lettere che mi commuove particolarmente: sono antecedenti alla mia nascita e se le scambiarono mio padre (che già insegnava al Conservatorio “Paganini” di Genova) e mia madre, allora sua fidanzata (che insegnava Matematica in provincia di Benevento). Infatti, dopo il fidanzamento, avvenuto alla fine del 1952, i due “promessi sposi” restarono lontani per oltre un anno e mezzo, vedendosi raramente in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive (i “ponti” allora non si usavano).

Mia madre mi fece leggere nei suoi ultimi anni di vita queste lettere, che mostrano una forza di sentimenti e un affetto reciproco che al giorno d’oggi pare quasi incredibile: tenere in piedi una relazione così impegnativa solo con l’esile filo della corrispondenza epistolare, senza telefonate, senza “messaggini” e senza comunicazioni di altro tipo è davvero qualcosa che oggi sarebbe ritenuto, più che strano, assurdo.

Ma di queste testimonianze di un “piccolo mondo antico” ormai forse improponibile, parlerò forse in altra occasione; oppure non ne parlerò mai, lasciandole nella loro dimensione troppo “alta” per i tempi di oggi…