Apollonio Rodio nacque ad Alessandria (non a Rodi!) intorno al 300-295 a.C. Nella metropoli egizia fu discepolo di Callimaco e compagno di studi di Eratostene. Entrò subito nei favori del re Tolomeo II Filadelfo, che intorno al 270 a.C. gli affidò l’educazione del figlio (il futuro Tolomeo III Evergete). All’età di circa trent’anni il faraone lo chiamò a succedere a Zenodoto nella carica di bibliotecario (προστάτης) della Biblioteca di Alessandria (forse fra il 265 e il 245 a.C.).

In base ad una notizia del lessico Suda, il poeta dopo il 245 a.C. si trasferì a Rodi (e perciò fu soprannominato “Rodio”), probabilmente per vari fattori: la scarsa considerazione che accolse il suo poema; la presunta inimicizia con Callimaco; la rivalità con Eratostene (appoggiato dal suo concittadino cireneo Callimaco); la scarsa simpatia nei suoi confronti da parte di Berenice II, moglie di Tolomeo Evergete (salito al trono nel 246 a.C.).

A Rodi Apollonio visse fino alla morte, avvenuta intorno al 215 a.C.; forse vi aprì una scuola. Non è escluso che nell’isola il poeta abbia ripubblicato Le Argonautiche, in quanto le fonti antiche parlano di una προέκδοσις (“edizione preliminare”) ed una vera e propria ἔκδοσις (“edizione”).

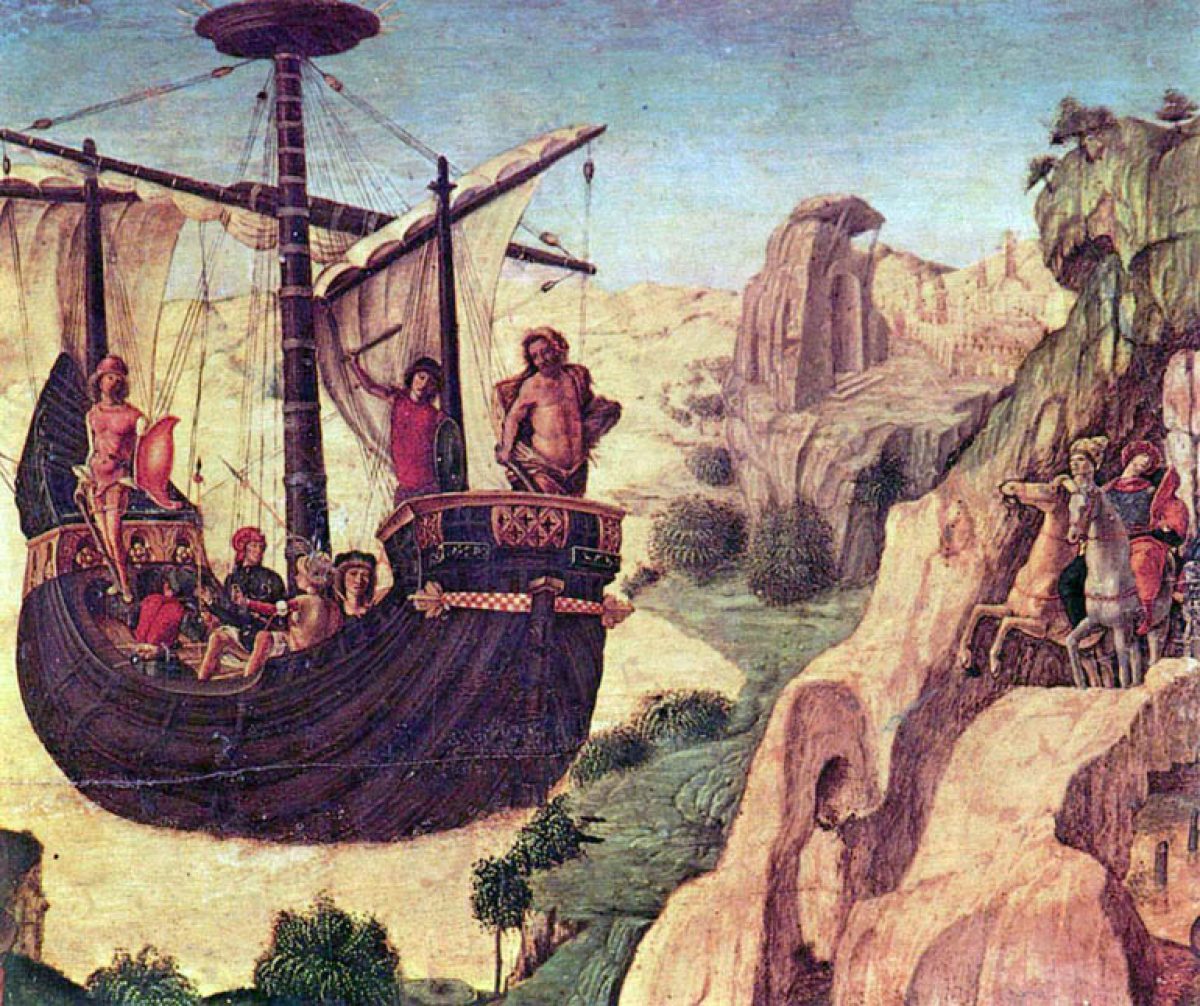

Le Argonautiche (Ἀργοναυτικά) sono l’unico poema epico di tutta la produzione letteraria greca compresa tra Omero e Nonno di Panopoli ad esserci giunto interamente. In quattro libri, narrano l’impresa di Giasone e degli Argonauti nella Colchide per recuperare il Vello d’Oro.

Soffermiamo qui la nostra attenzione su una curiosa parte del II libro (vv. 1002-1029): qui gli Argonauti, nel loro viaggio verso oriente, giunti presso la foce del fiume Termodonte, hanno appena superato il promontorio delle Amazzoni (che sono state prudentemente evitate, visto che a loro “erano care soltanto la violenza e i lavori di Ares”, v. 989); ora costeggiano la terra dei Calibi, che rifuggono dalle normali attività agricole e ricavano abbondante ferro scavando la terra. La spedizione prosegue poi, dopo aver doppiato il Capo Geneteo, lungo la terra dei Tibareni, ove i maschi, quando le loro donne stanno per partorire, gemono e simulano le doglie del parto. Gli eroi quindi passano di fronte al Monte Sacro, ove abitano i Mossineci, che hanno leggi e usanze diverse da tutti gli altri popoli: infatti fanno in privato tutto ciò che gli altri fanno in pubblico, mentre fanno apertamente tutto ciò che gli altri chiudono nel segreto delle loro case.

Al primo popolo, i Calibi (Χάλυβες o Χάλυβοι o Χάλδοι) era attribuita l’invenzione della siderurgia; infatti Χάλυψ, che è il nome della tribù in greco, vuol dire “ferro temperato, acciaio” (il termine ha originato il lat. chalybs “acciaio” ed è citato come possibile origine del termine Excalibur, il nome della leggendaria spada di Re Artù). Erano stanziati nell’Anatolia settentrionale, vicino alle rive del Mar Nero. Sono ricordati da diverse fonti letterarie (ad es. Omero, Erodoto, Eschilo, Senofonte, Callimaco, Strabone e Virgilio).

La “stranezza” dei Calibi consiste soltanto nel ricavare il ferro dalla coltivazione della terra: “Costoro né si curano di arare la terra coi buoi, né badano a piantare alberi che danno dolci frutti; né usano condurre greggi a rugiadosi pascoli; ma scavando la dura terra ne estraggono ferro in abbondanza, con cui poi si procurano quanto occorre per vivere; né mai sorge aurora per essi senza travagli, ché tra la scura caligine e il fumo essi si sobbarcano al duro lavoro” (vv. 1002-1008; utilizzo qui la traduzione di Giuseppe Pompella).

Ben più curiosa è la pratica dei Tibareni (Τιβαρηνοί), stanziati anch’essi lungo la costa anatolica del Mar Nero (antico Ponto); presso questo popolo gli uomini, quando le loro donne stanno per partorire, simulano le doglie del parto (vv. 1009-1014): “Appresso ai Calibi, oltrepassato il promontorio di Giove Geneteo, avanzarono lungo la terra dei Tibareni. Qui, nel momento in cui le mogli son prossime a dare alla luce i propri figli, i mariti si mettono a letto e gemono, col capo fasciato; e le donne li ristorano con cibo, e apprestano per essi le acque che occorrono per il parto”.

La strana usanza è quella della cosiddetta couvade (“covata” o “cova”) attestata presso diverse popolazioni e in epoche differenti: il termine trae origine dalla curiosa tradizione esistente in alcuni villaggi della Biscaglia e del Guipuzcoa (nei Paesi Baschi), e dall’analogia con il comportamento di certi uccelli, per cui maschio e femmina s’alternano sulle uova, sino alla nascita dei pulcini. Secondo diverse fonti antiche quest’uso era attestato anche presso gli Iberi e i Corsi; nel Medio Evo Marco Polo afferma di averne avuto notizia nella Cina meridionale. Oggi l’uso della “covata” è ancora diffuso presso alcune popolazioni dell’America meridionale e centrale (Caribi, Aruachi, Tupì, ecc.).

In base a questa strana consuetudine, in occasione del parto della moglie, il marito la sostituisce nel giaciglio, simula le doglie del parto, si prende cura del neonato, addirittura attaccandolo al proprio petto, riceve le felicitazioni di parenti e amici; il tutto, forse, con uno scopo propiziatorio per la salute del nascituro.

Gli etnologi tedeschi hanno definito questa sindrome “puerperio del marito” e gli psicologi del Novecento vi hanno voluto scorgere un complesso maschile, per cui il maschio desidererebbe partecipare al travaglio della propria compagna; molti uomini infatti, durante il parto del loro bambino, tendono ad accusare improvvisi fastidi e dolori non spiegabili a livello somatico.

I Mossineci (Μοσσύνοικοι) erano un’altra popolazione stanziata lungo la costa anatolica settentrionale, a ovest di Trebisonda. La loro particolarità consiste nel paradossale capovolgimento dei criteri per cui essi fanno in pubblico ciò che tutti fanno in privato e viceversa: “Dopo i Tibareni, gli eroi si lasciarono indietro il sacro monte e la terra dove i Mossineci, tra balze, abitano quelle casupole di legno dette “mossine”, donde essi appunto traggono il loro nome. Costoro hanno leggi e costumi diversi dagli altri popoli: quanto è lecito fare apertamente, tra il popolo, o in piazza, tutto questo essi fanno in casa; viceversa, quanto noi siamo soliti fare nelle case, essi fanno fuori, in mezzo alle strade, liberamente. E non esiste alcun pudore tra loro riguardo al letto maritale, ché essi, come porci al pascolo, senza alcun riguardo per i presenti, si uniscono per terra, alle loro donne, in comune. II loro re siede sulla torre più alta, e amministra cosi la giustizia per il numeroso popolo; ma il poverino, nel caso che sbagli nel rendere giustizia, viene rinchiuso, per quel giorno, e lasciato senza cibo” (vv. 1015-1029).

Resta qualche dubbio: mentre è facilmente immaginabile qualche esempio di azioni “private” fatte invece in pubblico (ad es. le attività sessuali), diventa più arduo comprendere che cosa significhi “quanto è lecito fare apertamente, tra il popolo, o in piazza, tutto questo essi fanno in casa”; forse i Mossineci tenevano le assemblee in casa? o vi praticavano degli sport? o dividevano le abitazioni con gli animali, che andrebbero invece tenuti “fuori”?

Rilevante è comunque, insieme con la negazione del pudore (αἰδώς, v. 1023), il concetto folklorico della reclusione del re “nel caso che sbagli nel rendere giustizia” (v. 1028).

Di questo strano popolo parlano altre fonti, ad es. Senofonte (Anabasi V 4-32) e Strabone (XII 3, 18); Apollonio evidenzia solo due nuclei tematici: la negazione del pudore

In definitiva, tutta questa parte del poema risulta pienamente “alessandrina” per l’attenzione ai mirabilia, alle curiosità etnografiche, alle “stranezze”. Influivano su questo gusto le imprese di Alessandro, che aveva aperto alla conoscenza dei Greci tutto un inedito mondo orientale, ma anche la tendenza a rivolgere l’attenzione alle avventure, alle peripezie, al “romanzesco” ante litteram (sulla scia dei drammi euripidei o delle commedie menandree).

Importante era pure il modello dei λόγοι erodotei, che ispirò la crescente produzione di παράδοξα (raccolte di notizie “paradossali” e curiose di ogni tipo), con autori come l’alchimista egiziano Bolo di Mendes (forse del IV sec. a.C.), il filosofo e scienziato Stratone di Lampsaco (IV-III sec. a.C.), lo storico Filostefano di Cirene (III sec. a.C.) e Ninfodoro di Anfipoli (autore di una grande raccolta di Νόμιμα βαρβαρικά).

Principalmente, però, questa “escalation” di stranezze ha un altro scopo narrativo: i popoli “sfiorati” dal passaggio degli Argonauti presentano costumi sempre più strani e curiosi, quasi a segnare l’allontanamento ormai radicale dal mondo da cui gli eroi provengono. La spedizione si addentra in un mondo “altro”, ove la norma è data dall’inversione dei criteri di giudizio, delle opinioni comuni, delle abitudini consolidate.

In tal senso il superamento della barriera simbolica delle Simplegadi assume il senso di un vero e proprio “passaggio” in un’altra realtà.

P.S.: non sarà superfluo aggiungere che, secondo le intenzioni di Apollonio Rodio, la vera meta degli Argonauti non è la Colchide, bensì il ritorno a Pagase, il porto di partenza: la paradossale inutilità dell’impresa emerge proprio dal desiderio collettivo di concluderla al più presto e di rientrare alla base. La “circolarità” di questa concezione dello spazio è evidente nella fase del ritorno (νόστος), che risulterà estremamente problematica: il ritorno in Grecia avviene attraverso un itinerario contorto, confuso, costellato di difficoltà.

Ad un certo punto, dopo innumerevoli peripezie, i Greci saranno avvolti in una fitta oscurità e piomberanno in un disperato senso di frustrazione e impotenza (ἀμηχανία): “Mentre correvano il vasto mare di Creta, / li spaventò la notte, che il poeta dice funesta: / la notte tremenda che non penetravano gli astri, né i raggi di luna, / un nero abisso caduto dal cielo o una tenebra / sorta dai recessi profondi. Neppure sapevano / se navigavano sopra le acque o nel regno dei morti, / ed affidavano al mare il loro ritorno, / disperati (ἀμηχανέοντες), senza capire dove li stava portando. / Ma Giasone alzò le mani e invocò Febo a gran voce, / chiedendogli di salvarli, e piangeva angosciato” (IV 1694-1703, trad. Paduano).

Solo l’intervento di Apollo, che apparirà quasi come un teatrale deus ex machina, salverà gli eroi e li avvierà definitivamente sulla strada del ritorno.