Gli antichi Greci erano convinti che in molti casi stelle e costellazioni derivassero dalla mutazione di esseri mortali privilegiati, trasformati in astri dagli dèi: tale mutazione era detta “catasterismo” (dal greco “astér”, ἀστήρ, cioè “stella”).

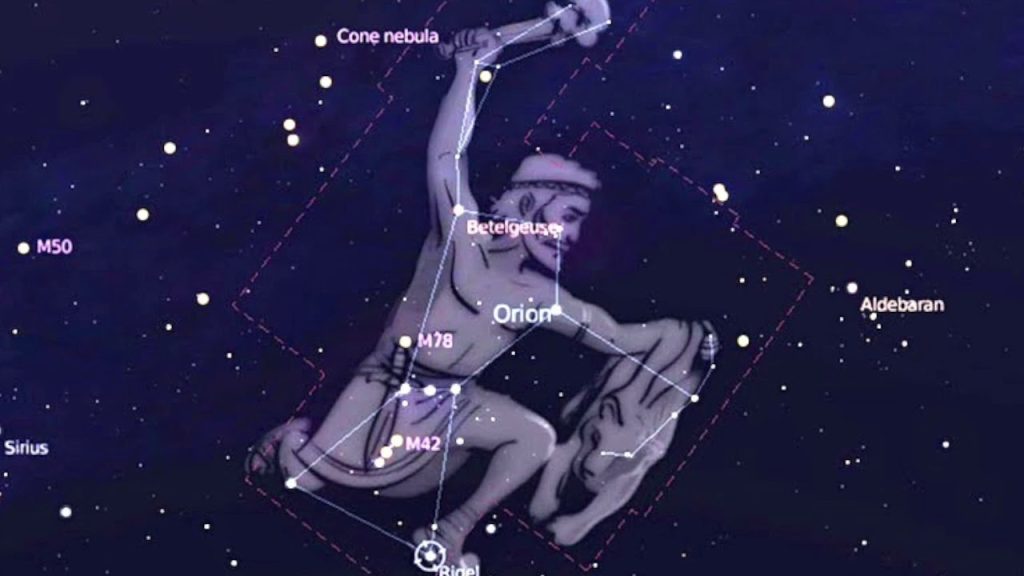

Tra le tante costellazioni di origine “umana”, c’è la costellazione di Orione, che si trova vicino all’equatore celeste ed è formata da circa 130 stelle visibili a occhio nudo (almeno se si va in zone assolutamente buie, in campagna o in mare aperto, lontano dalle luci della civiltà moderna).

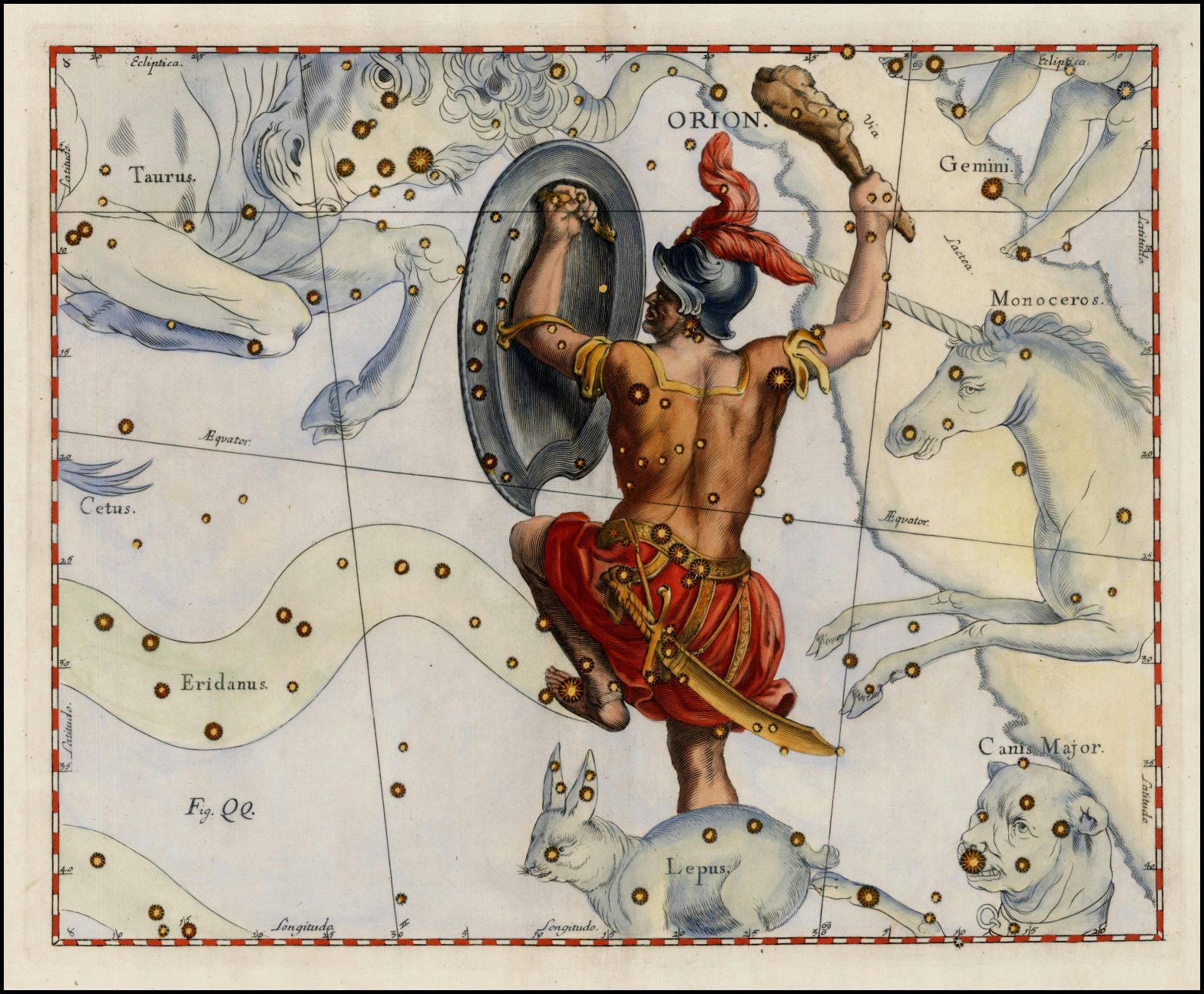

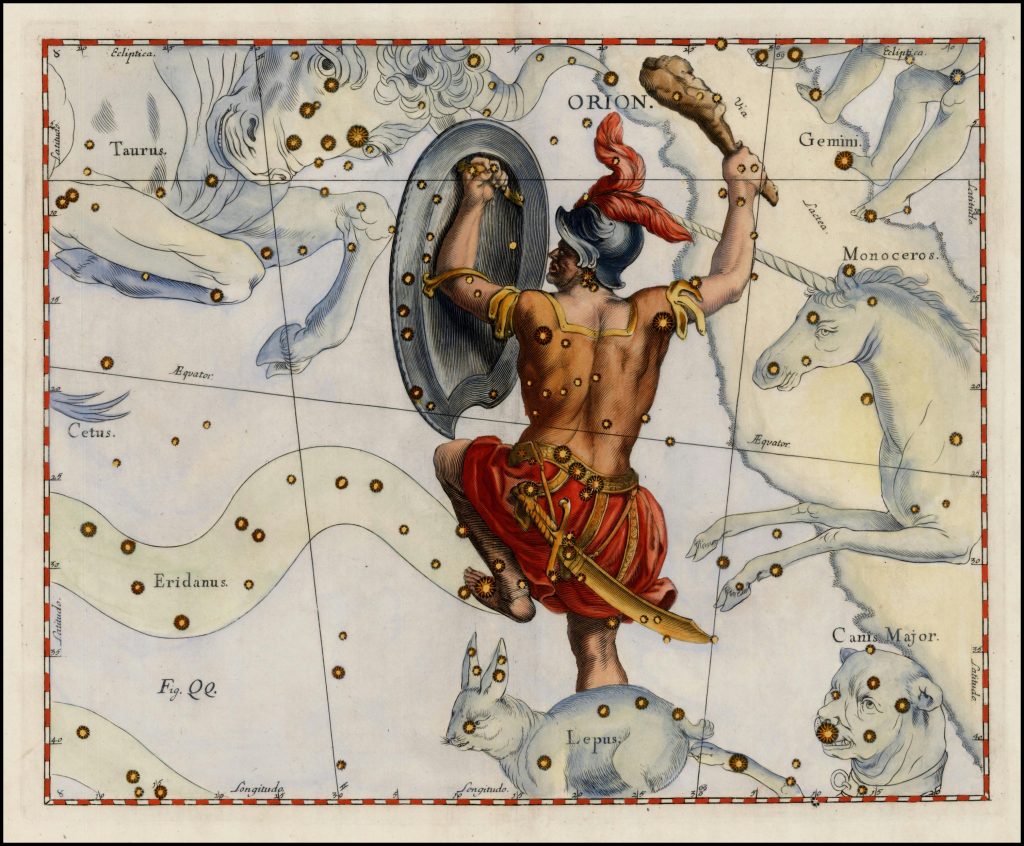

La sagoma del mitico cacciatore che le dà il nome è disegnata da nove stelle: Orione, che tiene nella destra una clava e nella sinistra una pelle di leone o uno scudo, sta accanto al fiume Eridano, con i suoi due cani da caccia (Cane Maggiore e Cane Minore), mentre combatte contro il Toro. Certo, ci vuole non poca fantasia per unire i puntini delle stelle e ricostruire la figura di Orione; ma la fantasia non faceva certo difetto agli antichi Greci (e semmai siamo noi, oggi, ad esserne sempre più privi).

Molti avranno sentito nominare Orione, ma pochi forse ne conoscono la storia; ecco dunque qualche notizia in proposito.

Il racconto della stranissima nascita di questo personaggio si legge nel V libro del poema “I Fasti” di Ovidio (vv. 494-544).

Gli dèi un tempo se ne andavano a spasso su questa Terra; un giorno dunque Giove, suo fratello Nettuno e Mercurio si aggiravano nelle campagne della Beozia. Era ormai quasi sera: «era l’ora in cui si riportano indietro gli aratri rovesciati, / e l’agnello prono succhia il latte della pecora sazia» (vv. 497-498, trad. Canali).

Per caso un anziano contadino di nome Irieo, «coltivatore d’un piccolo campo» (angusti cultor agelli, v. 499), vede i tre viandanti mentre sta davanti alla sua modesta capanna e li invita a entrare: «la mia porta è sempre aperta ai forestieri» (v. 502); alle parole aggiunge un sorriso.

Gli ospiti «assecondano l’invito e fingono di non essere dei»; entrano quindi nell’umile dimora del vecchio, nera per il fumo; all’interno arde un “focherello” (“ignis… parvus”, v. 506). Il padrone di casa attizza il fuoco e vi pone due recipienti, l’uno con fave, l’altro con erbe: «bollono l’uno e l’altro premuti dal loro coperchio» (v. 510). Nell’attesa, mesce agli ospiti vino rosso, con la mano tremante (Parkinson non era ancora nato ma la sua sindrome già produceva deleteri effetti sugli anziani).

Il primo a bere è Nettuno, che dopo aver bevuto chiede al vecchio di dar da bere a Giove; udendo il nome di “Iuppiter” il vecchio impallidisce (“audito palluit ille Iove”, v. 514): ora sa di avere davanti a sé, nientemeno, tre grandissime e potenti divinità.

Vino, fave ed erbe evidentemente non possono bastare: allora Irieo, appena torna in sé (“ut rediit animus”, v. 515), sacrifica il bue che gli serve per coltivare il suo campo e lo arrostisce sul fuoco; inoltre prende da un orcio fuligginoso un vino vecchio, «che un tempo, da ragazzo, / vi aveva travasato durante i suoi primi anni» (vv. 517-518).

La povera mensa, ora, «risplende imbandita di cibi e di vino» (v. 521); anche la mise en place è inappuntabile: «il cratere è di terra rossa, le ciotole di legno di faggio» (v. 522).

Tutta questa parte del mito rientra in uno schema narrativo tipico, quello dell’ospitalità offerta da un umile personaggio a una divinità o a un eroe che si presentano sotto mentite spoglie; l’archetipo era il poemetto Ecale di Callimaco e si ritrova, ad es., nelle Metamorfosi ovidiane nell’episodio degli anziani Filemone e Bauci che ospitano Giove e Mercurio (VIII, 610-715).

Decisamente, l’ospitalità del povero vecchio è inappuntabile e merita un premio. Giove allora gli esterna il suo compiacimento: «Se ardentemente desideri qualcosa, chiedi: / tutto otterrai» (vv. 523-524). Irieo risponde di essere vedovo e di aver giurato a sua moglie di non risposarsi, invocando a garanzia della promessa proprio gli dèi; il vecchio ha però un rimpianto che lo tormenta: gli manca un figlio, vorrebbe diventare padre; ma come si fa, senza essere di nuovo sposo di una donna?

I tre dèi, commossi, decidono di accontentare Irieo. Ma come? Sentiamo Ovidio: «I tre numi assentirono. Si disposero insieme intorno alla pelle / del bue… ma il pudore m’impedisce di descrivere il resto (pudor est ulteriora loqui)» (vv. 531-532).

Che cosa fanno gli dèi di così scandaloso, tanto da provocare la censura di Ovidio, che di carmi “osé” ne aveva scritti eccome (basti citare la sua “Ars amatoria”)?

Lo si deduce dai versi successivi e soprattutto dal nome che verrà dato al bimbo nato in questo insolito modo: «Poi coprirono la pelle bagnata gettandovi sopra della terra; / trascorsi ormai dieci mesi, venne alla luce un bambino. / Irieo, giacché il bambino era nato in quel modo, lo chiama Urione» (vv. 533-535). Insomma, lo diremo più spudoratamente di Ovidio, il bambino era nato dall’urina prodotta a reti unificate da Giove, Nettuno e Mercurio; non a caso fu definito “Tripater”, cioè “dai tre padri”. Qualcuno ha notato che urina in latino può a volte significare “liquido seminale”, ma francamente la scena descritta sembra escludere questa modalità di “generazione”…

Comunque sia, il nome “Urione” era francamente poco gradevole, sicché «la prima vocale perse poi il suono originale» (perdidit antiquum littera prima sonum, v. 536); ecco dunque che il nome fu mutato in “Orione”.

Il mito viene narrato in forma analoga (anche se ambientato in Tracia e non in Beozia) da Igino (un bibliotecario vissuto forse all’epoca di Augusto) nella sua opera mitografica: «Giove, Nettuno e Mercurio giunsero presso la casa del re Irieo, in Tracia. Ospitati amichevolmente da lui, gli concessero di scegliere ciò che preferiva. Egli chiese di avere dei figli; allora Mercurio scuoiò il toro che lo stesso Irieo aveva immolato per loro, i tre dèi orinarono dentro la sua pelle e la seppellirono. Di lì nacque Orione» (Fabula 195, trad. Guidorizzi). Ulteriori conferme di questa variante del mito si trovano in vari scolii antichi (ai poemi omerici, all’Eneide, alla Tebaide di Stazio, a Licofrone, ecc.).

Non tutte le varianti però concordano sulle origini “urinarie” di Orione: un’altra versione del mito, che risaliva ad Esiodo (fr. 148 Merkelbach-West) e si ritrova nella Biblioteca dello Pseudo-Apollodoro (I 4, 25-27), riteneva Orione figlio del solo Poseidone-Nettuno, dal quale il cacciatore avrebbe ottenuto di poter camminare sull’acqua (da intendere però nel senso che era così alto da poter attraversare il mare toccando sempre il fondo).

Tornando alla narrazione di Ovidio nei Fasti, dopo la narrazione della nascita di Orione le vicende della sua vita sono saltate a piè pari: si dice solo che crebbe in bellezza e in grandezza, diventando “enorme” (“creverat immensum”, v. 537); fu un celebre cacciatore, caro a Diana, dea della caccia, che lo nominò suo guardiano ed aiutante (“ille deae custos, ille satelles erat”, v. 538).

La fine di Orione viene attribuita da Ovidio ad alcune parole incaute da lui pronunciate: «Non c’è belva che io non possa vincere» (v. 540). Offesa per questa eccessiva superbia, la Terra generò uno scorpione che attaccò la dea Latona; Orione per difenderla affrontò la bestia e ne fu ucciso: «La Terra generò lo Scorpione, che ebbe come compito l’attacco / con le ricurve pinze alla Dea madre dei due Gemelli [=Latona]. / Orione gli si oppose. E Latona lo aggiunse agli astri lucenti, dicendo: “Abbi così il premio che hai meritato”» (vv. 541-544).

Come si vede, l’uccisione di Orione da parte dello scorpione è narrata da Ovidio in forma così sintetica da risultare quasi incomprensibile: per capirne meglio i dettagli occorre fare un confronto con un passo dei Catasterismi di Eratostene, in cui si legge: “la Terra, adirata con lui, mandò uno scorpione enorme, colpito dal cui aculeo egli morì; perciò per il suo valore Zeus lo pose fra gli astri” (θυμωθεῖσα δὲ αὐτῷ Γῆ ἀνῆκε σκορπίον εὐμεγέθη, ὐφ’οὗ τῷ κέντρῳ πληγεὶς ἀπώλετο· ὃθεν διὰ τὴν αὐτοῦ ἀνδρίαν ἐν τοῖς ἄστροις, Eratosth. Cat. epit. 32, p. 162,27 ss. Robert = p. 99,1 ss. Pàmias). Per Ovidio comunque Orione viene trasformato in una costellazione non per punirlo della sua superbia (hybris la chiamavano i Greci), ma per premiarlo del suo intervento in aiuto della dea Latona. In altre varianti (che erano anzi più diffuse) a premiare Orione con il “catasterismo” era stato uno dei suoi tre padri, cioè Giove (cfr. ad es. Arato Fenomeni, vv. 634 sgg.).

Nella sua trattazione, Ovidio si ispirava appunto ad Arato di Soli (315-240 a.C. circa), che aveva parlato di Orione nel suo poema I Fenomeni nella sezione dedicata ai paranatellonta, cioè i sincronismi nelle levate e tramonti delle costellazioni; vi si notava la contemporaneità tra il sorgere dello Scorpione e il tramonto di Orione, facendola derivare dal fatto che Orione fuggiva all’apparire dell’animale che ne aveva causato la morte (vv. 637-646).

Ovidio però, rispetto ad Arato, segue una versione diversa della morte di Orione, secondo la quale a inviare il micidiale scorpione non è Artemide, offesa per la tentata violenza subìta da Orione, ma la dea Terra, sdegnata per l’inopportuna vanteria del cacciatore. Verosimilmente, Ovidio sulla base aratea aggiunse materiali mitografici tratti dal già ricordato Eratostene, “contaminando” i due modelli attraverso un sapiente gioco di rimandi allusivi che dovevano essere apprezzati dai lettori eruditi.

Come si vede, mancano in Ovidio le vicende intermedie della vita di Orione, che ci sono però note attraverso una serie di notizie, spesso in contrasto fra loro.

Orione diventò un grande cacciatore, caro ad Artemide: in tale veste è già noto a Omero, che fa incontrare ad Ulisse la sua anima nell’Ade: «vidi Orione gigante / cacciare in branco le fiere pel prato asfodelo, / quelle che sempre uccideva sui monti solinghi, / con mazza di solido bronzo, che mai può spezzarsi» (Odissea XI, 572-575, trad. Calzecchi Onesti).

Un dettaglio che accomuna i racconti su Orione è in genere la descrizione delle sue enormi dimensioni; Virgilio così lo descrive in una similitudine: “Eccolo lì, Mezenzio, che brandendo una picca immane / fende torbido il campo. Come il grande Orione che a piedi / procede facendosi strada per le sterminate distese / del mare aperto, e sovrasta le onde di tutta la spalla, / o portandosi giù dai monti un orno gigante / marcia coi piedi in terra e nasconde fra le nubi la testa: / così s’avanza Mezenzio nella sua enorme armatura” (Eneide X, 762-768, trad. Sermonti).

L’enorme cacciatore aveva fama di seduttore: anzitutto sposò Side, che però osò rivaleggiare con Hera in bellezza e fu da questa precipitata nell’Ade; in seguito, recatosi a Chio per liberare quell’isola dalle belve, tentò di violentare Merope, figlia del re Enopione: costui allora accecò Orione mentre dormiva (cfr. Partenio di Nicea, Erotikà pathémata, 20). Il cacciatore allora si fece condurre da un bambino di nome Cedalione al luogo dove sorgeva il sole: lì, guardando con le orbite vuote verso il sole nascente, recuperò la vista.

Altri invece narrano che Orione guarì grazie a degli occhi realizzati appositamente per lui dal dio Efesto e che per la gioia del dono iniziò a cacciare a oltranza, arrivando alla dimora di Eos/Aurora e innamorandosene.

Comunque sia avvenuta la loro conoscenza, Aurora si invaghì di Orione e lo portò con sé a Delo. Già Omero conosceva la gelosia di Artemide nei confronti di Aurora: «Così quando l’Aurora dita rosate Orione si scelse, / voi v’adiraste, o dèi che vivete beati, / finché in Ortigia Artemide trono d’oro, la casta, / con le sue miti frecce lo raggiunse e l’uccise» (Odissea, V, 121-124, trad. Calzecchi Onesti); le “miti frecce” alludono a una morte naturale.

Un altro episodio dimostra la gelosia di Artemide: la dea, che “per motivi professionali” aveva partecipato con Orione a molte battute di caccia, si era invaghita di lui facendogli anche delle “avances” (alla faccia della sua notoria castità); egli però le aveva rifiutate, volendo restare fedele ad Aurora.

Artemide dapprima si era rassegnata, ammirando l’insolita fedeltà dell’uomo; ma quando aveva scoperto che Orione si era incapricciato delle sette Pleiadi figlie di Atlante e che aveva cominciato a molestarle, accecata dall’ira inviò nella capanna del cacciatore uno scorpione, che durante la notte uccise con il suo pungiglione avvelenato sia Orione sia il suo fedele cane Sirio che aveva tentato di difenderlo.

Ci sono anche qui versioni alternative: secondo Arato sarebbe stato Orione a innamorarsi di Artemide e non viceversa (cfr. Fenomeni 636-646 e scolio al v. 636), sicché per difendersi la dea lo avrebbe fatto uccidere dallo scorpione o lo avrebbe saettato (cfr. Orazio Odi III 69-72). In un’ulteriore variante, Orione fu ucciso da Apollo, fratello di Artemide, contrariato per l’amore della sorella. Lo Pseudo-Apollodoro cita ulteriori ipotesi sulla morte di Orione: «alcuni narrano che fu ucciso perché sfidò Artemide nel lancio del disco, altri che tentò di violentare Opide, una delle vergini degli Iperborei e per questo Artemide lo trafisse con le sue frecce» (Biblioteca I 4, 27, trad. Ciani).

Comunque fosse morto Orione, quando Zeus apprese la notizia del suo decesso si adirò e fulminò lo scorpione; decise poi di far ascendere al cielo il cacciatore e da allora la sua costellazione di Orione risplende nell’emisfero boreale.

Questa costellazione è già nota a Omero, che la ricorda nell’Iliade allorché viene ritratta nello scudo che Efesto appronta per Achille: «Vi fece la terra, il cielo e il mare, / l’infaticabile sole e la luna piena, / e tutti quanti i segni che incoronano il cielo, / le Pleiadi, le Iadi e la forza d’Orione / e l’Orsa, che chiamano col nome di Carro: / ella gira sopra se stessa e guarda Orione, / e sola non ha parte dei lavacri d’Oceano» (Iliade XVIII, 483-489, trad. Calzecchi Onesti).

Non lontana dalla costellazione di Orione si trova la stella Sirio: infatti il fedele cane, dopo la morte del padrone, ululò ininterrottamente per tre giorni, finché Zeus, impietosito o più probabilmente scocciato, decise di riunirlo al suo padrone trasformandolo nella stella più luminosa della costellazione del Cane Maggiore. Quanto alla costellazione dello Scorpione, essa sorge esattamente quando quella di Orione tramonta, in modo tale che il cacciatore non possa essere più insidiato dal terribile insetto.

L’astronomo polacco Jan Heweliusz (Danzica 1611-1687), noto con il nome latinizzato di Johannes Hevelius, realizzò un atlante stellare, il “Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia” (Danzica, 1690, deciato a Jan III Sobieski, re della Confederazione Polacco-Lituana dal 1674 al 1696); è un’opera di rara bellezza artistica, mitografica e scientifica. Nel rappresentare la costellazione di Orione, Hevelius si ispira alla descrizione fatta dal poeta latino Manilio (Astronomica I, 387-395): Orione viene raffigurato con le braccia aperte, mentre impugna una clava nella destra e regge uno scudo sull’avambraccio sinistro; alle sue spalle ci sono le “luci isolate” (le stelle Bellatrix e Betelgeuse a sinistra), mentre tre altre stelle (Mintaka, Alnilam e Alnitak) formano la cintura. Incontro ad Orione avanza minaccioso il Toro.

Orione è particolarmente legato alla città di Messina: infatti Diodoro Siculo (IV 85) racconta che egli diresse i lavori per la costruzione della città siciliana di Zancle, che prese poi il nome di Messina; questo mito proveniva forse dall’Eubea, da dove giunsero i colonizzatori di Messina. Diodoro ricorda che, secondo Esiodo, Orione trasportò un’enorme quantità di terra davanti al porto di Messina per arginare le mareggiate; sul terrapieno così ricavato, che fu chiamato Capo Peloro, il famoso cacciatore costruì un tempio dedicato a Nettuno. A ricordo della fondazione della città, a Messina in Piazza del Duomo si trova la marmorea “Fontana di Orione” di Giovanni Angelo Montorsoli, risalente al 1553 ed eseguita in collaborazione con Domenico Vanello.