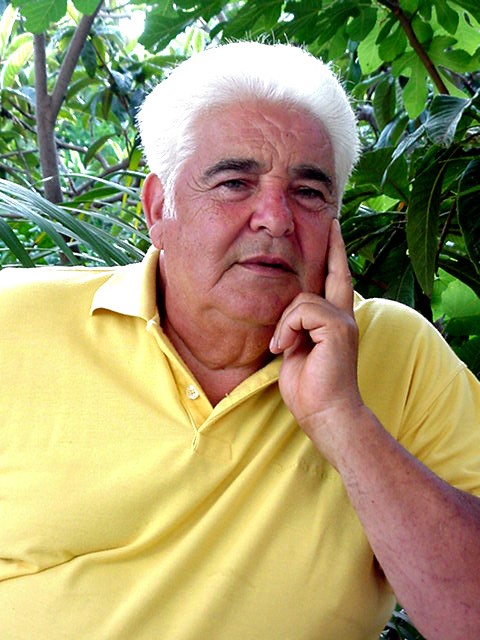

Una bella poesia di mio cugino Pietro Maggiore (1930-2011), poeta dialettale bagherese, si intitola “Livàmunni livàmunni” (“Alziamoci, alziamoci”), risale al 1964 e descrive la giornata lavorativa di un contadino siciliano, fin dal risveglio al canto del gallo, con l’alba che arriva “sbadigliando” e la famigliola che si ridesta.

Il padre invita la sua figlioletta ad alzarsi per venire ad aiutarlo nei campi, lasciando invece che il bambino più piccolo resti ancora a letto.

La scena si sposta poi in campagna, dove sta avvenendo la mietitura; il padre lavora ed esorta la figlia a imitarlo. Gli strumenti sono rudimentali: la falce e la “ddisa” (propriamente una pianta spontanea che cresce in collina, le cui foglie e il cui gambo erano adoperati per molti usi, qui ad es. come “laccio” per legare i fasci di grano).

Segue una breve pausa ristoratrice, il “lagghiu”, uno spuntino mattutino (da cui il verbo “allagghiàri”), con un po’ di pane. Il contadino, in quei pochi minuti di pausa, non perde occasione di ricordare alla figlia quanta fatica costi quel pane “accussì duci” (“così buono”). Subito dopo, si torna al lavoro e, sotto il sole cocente che spacca le pietre, prosegue la mietitura.

La giornata lavorativa si chiude al suono della campana del vespro, la “santa campana”, invocata (con una struggente iterazione conclusiva) perché non manchi mai ai lavoratori la provvidenza divina.

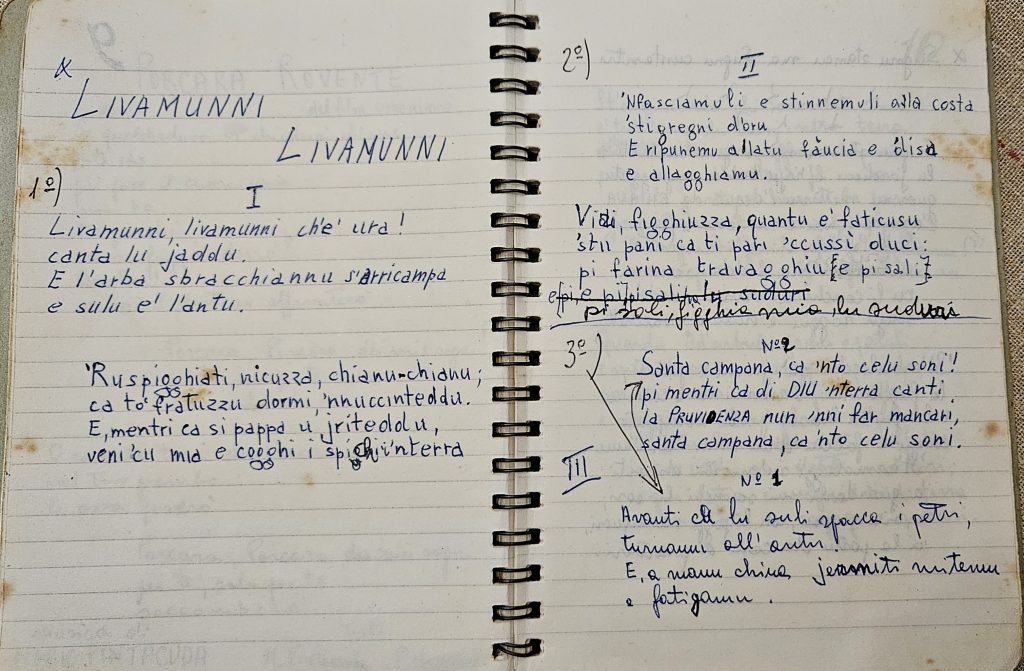

Ecco il testo originale, seguito da un mio tentativo di traduzione italiana (fatto nella consapevolezza che il passaggio dal dialetto alla forma italiana impoverisca enormemente il brano).

LIVÀMUNNI, LIVÀMUNNI (1964)

«Livàmunni, livàmunni, ch’è ura!»

canta lu jaddu.

E l’arba sbracchiannu s’arricampa

e sulu è l’antu.

Ruspigghiati nicuzza, chianu chianu;

ca to’ fratuzzu dormi, ‘nnuccinteddu.

E mentri ca si pappa u jriteddu

veni ‘cu mia e cogghi i spighi in terra.

‘Nfasciamuli e stinnemuli a la costa

‘sti gregni d’oru.

E ripunemu a latu fàuci e ddisa

e allagghiamu.

Vidi figghiuzza, quantu è faticusu

‘stu pani ca ti pari accussì duci:

pi farina travagghiu e pi sali,

pi sali, figghia mia, lu suduri.

Avanti ca lu suli spacca i petri,

turnamu all’antu.

E a manu china li jèrmiti mitemu

e faticamu.

Santa campana, ca ‘nto celu soni,

pi mentri ca di Diu ‘nterra canti

la Pruvvidenza nun ‘nni far mancari,

santa campana, ca ‘nto celu soni.

TRADUZIONE ITALIANA

«Alziamoci, alziamoci, che è ora!» / canta il gallo. / E l’alba sbadigliando infine arriva / e il luogo di lavoro è solitario. / Risvegliati, piccina, piano piano, / ché tuo fratello dorme, innocentello. / E mentre lui si succhia il suo ditino, / vieni con me e raccogli spighe in terra. / Fasciamoli e stendiamoli sul colle / questi covoni d’oro. / E accanto ci mettiamo falce e laccio / e mangiamo qualcosa. / Lo vedi, figlia mia, quanta fatica / ci costa il pane che sembra sì dolce: / io lavoro per la farina e per il sale, / per il sale, figlia mia, è il sudore. / Prima che il sole spacchi le pietre / torniamo al posto di lavoro. / E a piene mani mietiamo i fastelli di paglia / e fatichiamo. / Santa campana, che nel cielo suoni, / mentre canti di Dio sulla terra, / non ci fare mancare la Provvidenza, / santa campana, che nel cielo suoni»

La lirica colpisce per l’efficacia descrittiva e per le particolarissime espressioni dialettali, che conferiscono all’insieme un elevato livello poetico. Si ha la sensazione reale, profonda, concreta della fatica immensa di questi lavoratori semplici, legati a pochi e forti valori, instancabili nel compimento del loro dovere.

P.S.: Questa poesia, come quasi tutte le composizioni di Pietro Maggiore, era accompagnate da musiche di sua creazione. E io, nel rileggerle, lo sento ancora, immancabilmente, mentre canta i suoi versi. Esistono fortunatamente le registrazioni audio di queste sue interpretazioni e ogni tanto le riascolto con vivo piacere e molta nostalgia: allego dunque l’audio originale di questa poesia, cantata dall’autore con la sua bellissima, pastosa e intonatissima voce.