Jean-Paul Sartre, nato a Parigi nel 1905, esordì nel teatro con opere ambientate in situazioni mitiche, fuori dal tempo (Le mosche, 1943, e A porte chiuse, 1945), in cui dominava un senso di orrore per la condizione stessa dell’esistere; in seguito, in linea con le sue posizioni filosofiche, compose pièces sempre più collegate ai problemi socio-politici contemporanei (Le mani sporche, 1948; Nekrassov, 1956; I sequestrati di Altona, 1960).

Tuttavia, anche Le mosche costituiscono un dramma fortemente engagé, in cui l’antico argomento mitologico viene rivisitato con intenti “moderni”. Nonostante il titolo “spiazzante”, il dramma nasce come riscrittura delle Coefore, secondo dramma della trilogia Orestea, rappresentata alle Grandi Dionisie di Atene nel 458 a.C.

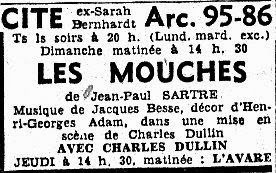

La pièce di Sartre, in tre atti, fu composta nel 1942 e pubblicata nel 1943, in pieno periodo di guerra; fu dedicata a Charles Dullin, celebre attore e regista francese (1885-1949), che nel giugno ’43 la mise in scena al Théâtre de la Cité, interpretando personalmente la parte di Giove.

La “prima” non riscosse successo e diversi critici sottolinearono impietosamente i presunti difetti formali dell’opera. Ma “più che estetica la questione sembra di natura politica. La situazione francese del momento è più che allusa dalla trama ispirata all’antica tragedia” (P. A. Rovatti, prefazione a J. P. Sartre, Le mosche – Porta chiusa, Bompiani, Milano 1991, p. I); infatti, ambientando il dramma in una città, Argo, che annualmente si ritrova faccia a faccia coi propri defunti per una macabra cerimonia commemorativa, mentre le mosche assillano e tormentano gli abitanti, Sartre presentava la “malattia del pentimento”, fortemente avvertita da una Francia scossa dai sensi di colpa sotto il regime filotedesco di Vichy: “Argo è una città microfisicamente governata dal risentimento, una società in cui la morte di Dio ha prodotto il suo risultato più temibile, è stata interiorizzata. Non ci sono più valori superiori, né dèi né ideali: non servono più. Giove può starsene a lato” (P. A. Rovatti, op. cit., p. V).

All’inizio dell’Atto I la scena si svolge in una piazza di Argo; sullo sfondo è una statua di Giove, “dio delle mosche e della morte. Occhi bianchi, faccia imbrattata di sangue” (utilizziamo per Le mosche la traduzione dal francese di Giuseppe Lanza).

La situazione di Argo è caratterizzata dal rimorso collettivo: “Il rimorso è diventato la cifra quotidiana, il modo in cui la città vive e funziona: ogni anno un rituale corona questa quotidianità. È la festa dei morti: Egisto in persona, il simbolo della colpa, richiama sulla terra per un giorno le anime dei morti. Ogni abitante di Argo si ritrova faccia a faccia con i suoi morti: gli ricorderanno dolorosamente le sue colpe, le sue mancanze, le sue responsabilità, lo tortureranno con il rimorso, andranno a casa con lui, mangeranno e dormiranno con lui come quando erano in vita. Per un giorno, ogni anno, la macabra cerimonia cementa il rimorso che le mosche che infestano la città ogni giorno si incaricano di tenere sveglio. Nessuna angoscia, però: gli abitanti di Argo si sono abituati alle mosche e attendono il giorno dei morti come la loro festa. Il rimorso li lega, come appunto lega una religione: è diventato la loro condizione sociale” (P. A. Rovatti, op. cit., pp. 1-2).

Atto I – Oreste giunge ad Argo in veste di turista, accompagnato dal Pedagogo; il paese è infestato dalle mosche, mentre gli abitanti sono sfuggenti e taciturni. Giove, spacciandosi per un tale Demetrio ateniese, si avvicina ai due uomini e comunica che le mosche infestano la città da quindici anni, allorché “un forte odore di carogna le attirò sulla città”; comunica poi che quello è il giorno della festa dei morti e racconta l’uccisione del re Agamennone da parte di Clitemestra, avvenuta fra la generale indifferenza del popolo: “La gente di qui non disse nulla perché si annoiava e voleva vedere una morte violenta. Non disse nulla quando vide apparire il re alle porte della città. E quando vide Clitemestra tendergli le braccia profumate, non disse nulla. In quel momento sarebbe bastata una parola, una sola parola, ma tutti stettero zitti…”.

Argo è dunque il regno della noia, dell’omertà e della paura; quanto a Giove, “ha poco della divinità pagana: è viceversa un dio cristiano, sornione, che può togliersi tranquillamente dal centro della storia perché ormai il dispositivo funziona” (P. A. Rovatti, op. cit., p. V).

Oreste è inorridito dall’aspetto della sua città natale: “Muri imbrattati di sangue, milioni di mosche, un odore di macelleria, un caldo da millepiedi, strade deserte, un dio con una faccia da assassino, larve terrorizzate che si battono il petto in fondo alle loro case – e questi gridi, questi gridi insopportabili”.

Il giovane apprende che Elettra vive nel palazzo di Egisto; afferma poi di chiamarsi Filebo e di venire da Corinto per un viaggio d’istruzione. Giove dichiara che, se Oreste tornasse, non potrebbe che andarsene via immediatamente, giacché non avrebbe più nulla in comune con gli abitanti di Argo e non avrebbe comunque nulla di meglio da offrire loro: “Che cosa gli dareste in cambio? Digestioni tranquille, la pace tetra della provincia e… la noia quotidiana della felicità”. Uscito Giove, Oreste ricorda al Pedagogo di essere stato cacciato da quel palazzo a soli tre anni di età e di aver poi condotto una vita da esiliato; di questa vita però non si lamenta, sicché capisce di non avere ormai motivo di restare. Il Pedagogo domanda ad Oreste se non mediti invece di scacciare Egisto; il giovane però nega, ribadendo la sua estraneità con quell’ambiente; ha però un attimo di incertezza: “Ah! Se ci fosse un atto, vedi, un atto che mi desse diritto di cittadinanza fra loro; se io potessi impadronirmi, fosse pure con un delitto, dei loro ricordi, del loro terrore e delle loro speranze per colmare il vuoto del mio cuore, dovessi pure uccidere mia madre…”.

Sostanzialmente, come si vede, “l’Oreste di Sartre è inizialmente un antieroe, arriva ma vorrebbe andarsene, non sa se vuole vendicarsi o se sia pronto a farlo, è indeciso, smania per sentire un senso di appartenenza” (Alessia Angelini, “Le mosche” di Sartre: la classicità di una tragedia novecentesca, 6/12/2021, in https://ilrifugiodellircocervo.com/2021/12/06/le-mosche-di-sartre-la-classicita-di-una-tragedia-novecentesca/).

Entra in scena Elettra, portando una cassa piena d’immondizia, che svuota davanti alla statua di Giove, cui rivolge una pesante irrisione. Oreste si avvicina ad Elettra che, credendolo uno straniero, gli porge il benvenuto. Il giovane, senza rivelare la sua identità, loda la bellezza della fanciulla; ma costei dice di essere “l’ultima delle serve”, addetta a lavare la biancheria di Egisto e Clitemestra, a fare i piatti, a buttare l’immondizia. Elettra è fortemente attratta dal giovane che le sta di fronte, ne loda la bellezza e gli chiede notizie di Corinto e della vita serena che ivi si conduce; vuole poi sapere se un giovane di Corinto, trovando “il padre assassinato, la madre nel letto dell’assassino e la sorella in schiavitù”, fuggirebbe “alla chetichella” oppure compirebbe la vendetta. Oreste, fortemente impressionato, non sa dare una risposta.

Appare quindi Clitemestra ed esorta Elettra, per ordine di Egisto, a vestirsi per la cerimonia. Ma Elettra rinfaccia alla madre la propria avvilente condizione servile ed esprime il suo disprezzo per Egisto. Clitemestra dimostra allora il proprio tormento interiore: “Non ho nulla da dirti, Elettra. Vedo che tu lavori alla tua rovina e alla nostra. Ma che consigli posso darti io, che ho rovinato la mia vita in una sola mattina?”.

La regina parla poi col presunto Filebo giocando a carte scoperte: confessa infatti di aver commesso un “delitto inespiabile”; aggiunge però che nessuno ha il diritto di giudicare i suoi rimorsi e, nel rievocare l’uccisione di Agamennone, ricorda la gioia da lei provata; si rammarica però della lontananza di suo figlio Oreste. Segue una nuova schermaglia fra madre e figlia, che si conclude con un’ammissione di Clitemestra: “Quanto a te, figlia mia…, io non t’amo, è vero. Ma mi taglierei la mano destra piuttosto che nuocerti”.

Elettra infine, benché controvoglia, accetta di partecipare alla festa dei morti ed esce per prepararsi. Uscite di scena le due donne, Oreste rivela a Giove di non voler partire più.

Atto II – I quadro – La scena si svolge ora in uno spiazzo nella montagna; a destra è una caverna, chiusa da un macigno nero; a sinistra, alcuni gradini conducono a un tempio. I cittadini di Argo attendono il ritorno dei morti, che devono apparire dalla caverna. Entrano Oreste, il Pedagogo e Giove. La folla, che esprime i propri sensi di colpa, invoca Egisto. Il tiranno appare sui gradini del tempio e rimprovera aspramente i cittadini, ricordando la loro abiezione. Il Gran Sacerdote inizia l’invocazione dei morti; la folla invoca pietà e chiede perdono ai defunti. Quando Egisto annuncia l’imminente apparizione di Agamennone, vantandosi di averlo ucciso con le sue mani, Oreste indignato sta per assalire l’usurpatore; però compare Elettra, in veste bianca, sui gradini del tempio. Egisto ed il Gran Sacerdote si meravigliano che Elettra non sia vestita a lutto; Egisto inveisce contro la ragazza, che ride felice, ricordando che in Grecia esistono città gioiose, come Corinto. Elettra danza, nonostante lo sdegno del Gran Sacerdote che la giudica sacrilega. Giove, per far tacere Elettra (“questa monella”), fa rotolare via il macigno che ostruiva l’ingresso della caverna; la folla, credendo in una vendetta dei defunti, inveisce contro Elettra, che riconosce di avere fallito. Egisto la caccia via dalla città.

Oreste invita Elettra a fuggire con lui; ma la fanciulla non saprebbe che fare a Corinto, né vuole più ascoltare Filebo; confessa invece di aspettare il ritorno di Oreste: al suo arrivo lo esorterà a colpire i colpevoli. Il finto Filebo chiede però ad Elettra che farebbe se Oreste non fosse disposto alla vendetta; la ragazza risponde che gli sputerebbe in faccia.

A questo punto avviene l’anagnorisis, cioè il riconoscimento fra i due fratelli:

OR. Elettra, io sono Oreste.

EL. (con un grido) Tu menti!

OR. Te lo giuro sui Mani di mio padre Agamennone: sono Oreste. (Pausa) Ebbene? Che aspetti per sputarmi in viso?

EL. Come potrei? (Lo guarda) Questa bella fronte è la fronte di mio fratello. Questi occhi che brillano sono gli occhi di mio fratello. Oreste… Ah! Avrei preferito che tu fossi restato Filebo e che mio fratello fosse morto…

Elettra dunque, quando Oreste le si svela, “rifiuta di riconoscerlo, confrontandolo con la figura sofferta e spietata del vendicatore che si era immaginata” (D. Del Corno, La discendenza teatrale dell’Orestea, in “Dioniso”, XLVIII, 1977, p. 362). Ella invita il fratello ad andarsene: “Non so che farmene delle anime belle: è un complice che volevo”. Oreste, punto sul vivo, decide però di restare, di combattere per il proprio riscatto; capisce qual è la sua strada.

Qui i riferimenti all’attualità storica della seconda guerra mondiale si fanno sempre più evidenti: Oreste è come un partigiano che sceglie la “resistenza” (“C’è un’altra strada”) piuttosto che la passiva acquiescenza (il “rigar dritto”) del regime filotedesco di Vichy; occorrerà dunque che egli si “inzavorri” di “un misfatto ben pesante”, abbandonando la passata “leggerezza”.

Come scrive lo stesso Sartre, Oreste “dovrà infine uccidere, caricarsi il proprio delitto sulle spalle e passare all’altra riva. La libertà, infatti, non è un potere astratto di sorvolare la condizione umana: è il più assurdo e inesorabile degli impegni. Oreste andrà avanti per la sua strada, senza giustificazioni, senza scuse, senza ritorni, solo. Come un eroe… Oreste è quel piccolo gruppo di Francesi che compiono attentati contro i Tedeschi e si caricano di questa angoscia del pentimento resistendo alla tentazione di andarsi a denunciare” (M. Contat-M. Rybalka, Les écrits de Sartre, Paris 1970, pp. 88 e 90).

Elettra rileva il cambiamento del giovane, vede i suoi occhi “opachi e cupi” e finalmente lo chiama per nome:

EL. Oreste!

OR. Elettra! È la prima volta che mi chiami Oreste.

EL. Sì. Sei proprio tu. Sei Oreste. Non ti riconosco perché non è così che t’aspettavo. Ma questo sapore amaro che ho nella bocca, questo sapore di febbre, mille volte l’ho sentito nei miei sogni e lo riconosco. Sei dunque venuto, Oreste, e hai deciso, ed eccomi, come nei miei sogni, sulla soglia di un atto irreparabile, e ho paura – come in un sogno. Oh, momento tanto atteso e tanto temuto!

Il confronto con la sorella, dunque, “ha spinto Oreste a riconoscersi nell’accettazione del suo destino, ed egli diviene se stesso: Sartre innova il senso della scena trasmessagli dalla tradizione, facendone il centro significativo dell’intero dramma” (D. Del Corno, art. cit., p. 362).

Atto II – II quadro – La scena si svolge ora nella sala del trono del palazzo. Entrano Elettra e Oreste, che impugna la spada; i due giovani si nascondono. Dopo un breve dialogo fra due soldati di guardia, compaiono Egisto e Clitemestra. Il tiranno mostra dispiacere per aver dovuto punire Elettra e rivela profonda stanchezza per il proprio regime autoritario; invano Clitemestra lo incoraggia: uscita la regina, Egisto esprime la sua grande scontentezza in un desolato monologo: “… sono un guscio vuoto: una bestia mi ha mangiato quello ch’era dentro senza ch’io me ne accorgessi. Ora guardo in me stesso e vedo che sono più morto di Agamennone. Ho detto ch’ero triste? Ho mentito. Non è né triste né gaio, il deserto, l’incalcolabile nulla delle sabbie sotto il nulla lucido del cielo: è sinistro. Ah! Darei il mio regno per versare una lacrima!”. Qui Sartre “sfronda gli allori” del potere autoritario, rivelandone la sostanziale vacuità.

Giove, rivelatosi ad Egisto, gli annuncia l’arrivo di Oreste e lo invita a chiamare le guardie; ma Egisto è stanco, ne ha abbastanza. Giove vorrebbe impedire la morte di Egisto ed anzi gli proclama il suo affetto; il tiranno chiede allora al dio perché abbia un tempo consentito l’uccisione di Agamennone. Giove risponde che i delitti non gli dispiacciono tutti allo stesso modo: “Egisto, siamo fra re, e ti parlerò francamente: il primo delitto fui io a commetterlo creando gli uomini mortali… Sai che cosa sarebbe accaduto di Agamennone, se tu non lo avessi ucciso? Tre mesi dopo sarebbe morto di apoplessia sul petto di una bella schiava. Ma il tuo delitto mi serviva… È perché tu lo espii che mi serve; io amo i delitti che espiano… Però che profitto che ne ho cavato! Per un uomo morto, ventimila altri uomini immersi nel pentimento, ecco il bilancio. Non ho fatto un cattivo affare”.

Ma il delitto di Oreste non provocherà “nemmeno l’ombra di un rimorso”, sicché non sarà “utile” a Giove, che cerca dunque di impedirlo; per di più il dio afferma che Oreste è diverso dagli altri uomini: “Il doloroso segreto degli Dei e dei re: è che gli uomini sono liberi. Sono liberi, Egisto. Tu lo sai, e loro non lo sanno… Oreste sa che è libero”. È Egisto però a trarre le dovute conclusioni: “Sa che è libero. Allora non basta imprigionarlo. Un uomo libero in una città è come una pecora rognosa in un gregge. Infetterà tutto il mio regno e rovinerà l’opera mia”. Giove confessa la sua impotenza: “Quando una volta la libertà è esplosa in un’anima d’uomo, gli Dei non possono più nulla contro quell’uomo”. Il cinico dio protettore dei tiranni, il difensore dell’ordine a tutti i costi, esce di scena sconfitto, “stanco e curvo”; quanto ad Egisto, pur avendo dato una giustificazione ideologica alla sua tirannide (“ho fatto ordine”), non fa nulla per salvarsi dall’assalto di Oreste.

Compaiono Elettra ed Oreste; la ragazza esorta il fratello a colpire Egisto; quest’ultimo non si difende e viene colpito a morte. Il tiranno chiede ad Oreste se abbia dei rimorsi, ma costui nega recisamente; Egisto muore maledicendo i due fratelli e minacciando Oreste: “Sta’ attento alle mosche, Oreste, sta’ attento alle mosche. Non è finito tutto”.

Dopo il primo delitto Elettra tentenna, è sgomenta di fronte alla prospettiva del matricidio; ma Oreste mostra assoluta determinazione e va da solo ad uccidere la madre. La giovane cerca di riacquistare la precedente fermezza, però si rende conto che il suo odio è morto con la morte di Egisto.

Si sentono le grida di Clitemestra. Elettra si fa forza: “Ho forse mentito a me stessa durante quindici anni? Non è vero! Non è vero! Non può esser vero: non sono così vile! Questo momento io l’ho voluto e lo voglio ancora”. La ragazza, mentre si odono le grida sempre più deboli della madre colpita a morte, piange (“di gioia”, a suo dire) davanti alla salma di Egisto. Torna in scena Oreste e racconta che Clitemestra è morta maledicendo i figli; essi però ormai sono liberi. Elettra bacia la mano del fratello, si sforza di ribadirgli il suo amore, ma le sue parole esprimono una grave crisi interiore: “lo, non mi sento libera… È accaduto qualche cosa che noi non siamo più liberi di disfare. Puoi impedire che noi si sia per sempre gli assassini di nostra madre?”.

Poco dopo Elettra vede le mosche pendere dal soffitto e le identifica con le Erinni, le dee del rimorso. La folla batte alla porta, chiedendo di aprire; Oreste conduce la sorella al santuario di Apollo per passare la notte “al sicuro dagli uomini e dalle mosche”.

In questa fase emerge nettamente la differenza fra l’Oreste di Eschilo e quello di Sartre: “l’Oreste eschileo uccide guidato da un dio; l’Oreste sartriano è libero da dèi che non siano la sua propria ‘bussola morale’, il suo giudizio. Il primo si addolora per l’atto compiuto, pur nella consapevolezza di aver ‘fatto la cosa giusta’. Il secondo non ha rimorsi di sorta, proprio perché consapevole di aver ‘fatto la cosa giusta’ ” (A. Angelini, art. cit.).

Atto III – La scena mostra ora il tempio di Apollo. Elettra e Oreste riposano ai piedi della statua del dio, mentre le Erinni li circondano, dormendo in piedi. Ridestatesi, le Erinni rivolgono ai due “colpevoli” un canto minaccioso: “Ci poseremo sul tuo cuore marcio come mosche su un pasticcino; / cuore marcio, cuore sanguinoso, cuore dilettoso. / Noi succhieremo come api il pus del tuo cuore…”.

Elettra si sveglia e respinge Oreste, dicendogli che ormai le fa paura. Anche Oreste sembra non riconoscere più la sorella: “Eri così bella, ieri. Ora è come se una bestia ti avesse devastato il viso coi suoi artigli”. Dopo la anagnorisis Sartre inserisce a sorpresa un processo di “estraneamento” progressivo fra i due fratelli.

Le Erinni narrano ad Elettra come Oreste abbia ucciso la madre, facendola soffrire orribilmente; anche Oreste ricorda i gemiti della madre e prova angoscia, ma non gli importa, perché ormai è libero. Elettra però, ormai completamente dissociata dal fratello, afferma che le Erinni le fanno meno paura di lui; le Erinni attirano a sé la giovane, danzando per ammaliarla. Oreste cerca di afferrare la sorella per il braccio, ma lei si svincola violentemente e sta per cadere in mano alle Erinni. A questo punto Giove entra in scena e mette “a cuccia” le Erinni; segue un dialogo fra Giove e i due giovani, in cui il dio tenta di indurli al pentimento: Oreste però afferma orgogliosamente di non sentirsi colpevole. Giove prova allora con Elettra, cercando di farle rinnegare il matricidio: “Tu non hai mai voluto il male: hai voluto soltanto la tua propria sventura. Alla tua età le fanciulle giocano ancora con la bambola; e tu, povera piccola, senza giocattoli né compagne, hai giocato al delitto, perché è un gioco che si può giocare da soli”. Ma Oreste ricorda ad Elettra il suo passato: “Perché rinnegare l’Elettra inasprita che tu fosti, la giovane dea dell’odio, ch’io ho tanto amata? E non vedi che questo Dio crudele si beffa di te?”.

Giove, visto fallire il suo tentativo di indurre i giovani al rimorso, annuncia che dietro la porta sono gli uomini di Argo, armati di tutto punto, pronti a “ringraziare” Oreste di averli liberati. Subito dopo il dio gioca la carta dell’intimidazione: i muri del tempio si aprono, si vede il cielo costellato di stelle. Giove, la cui voce è divenuta immensa, si rivela come il sommo creatore e come il sommo Bene; accusa Oreste di essere il Male e lo invita a riconoscere la sua colpa. Ma neanche così Oreste cede: “Tutto il tuo universo non basterà a darmi torto. Tu sei il re degli Dei, Giove, il re delle pietre e delle stelle, il re delle onde del mare. Ma non sei il re degli uomini”.

Giove, ancora una volta “stanco e curvo”, è ormai un dio al crepuscolo; compiange Oreste e ne è compianto, poi si allontana. Elettra, sempre più disperata, rinnega il fratello (“Fosse piaciuto agli Dei, ch’io non t’avessi mai conosciuto”), gli rinfaccia di averla “immersa nel sangue”. Ma Oreste esalta il loro delitto: “Amor mio, è vero, io ti ho preso tutto, e non ho nulla da darti – nient’altro che il mio delitto. Ma è un dono immenso. Credi che non pesi sulla mia anima come piombo? Eravamo troppo leggeri, Elettra: ora i nostri piedi sprofondano nella terra come le ruote di un carro in una carreggiata. Vieni, ce ne andremo e cammineremo a passi pesanti, curvi sotto il nostro prezioso fardello”.

Tutto è inutile: Elettra invoca Giove ed esce di scena correndo, proclamando a gran voce il proprio pentimento e rinnegando tutto il suo passato. Le Erinni restano addosso ad Oreste, ormai rimasto solo; il giovane compiange la sorella. Arriva il Pedagogo, che porta del cibo al padrone, proponendogli di fuggire di notte dal tempio, assediato dalla gente di Argo; ma Oreste invece ordina di aprire la porta. La folla irrompe, ma si ferma perplessa sulla soglia.

Oreste si rivolge ai cittadini, dicendo di essere il loro re, il figlio di Agamennone; proclama che quello è il giorno della sua incoronazione. Il giovane rivendica il suo delitto: afferma di avere ucciso per il bene dei suoi sudditi e di addossarsi tutte le loro colpe e i loro rimorsi; ed in effetti le mosche hanno ormai lasciato gli Argivi e si sono attaccate ad Oreste. Il giovane re però non si insedierà sul trono insanguinato della sua vittima: egli sarà “un re senza terra e senza sudditi”.

Oreste dà l’addio ai suoi sudditi e si appresta ad iniziare una nuova vita; racconta infine l’aneddoto di un suonatore di flauto, che liberò la città di Sciro dai topi, portandoseli con sé. Lo stesso fa Oreste con le mosche; egli infatti si allontana, braccato dalle Erinni urlanti.

Come osserva il Del Corno, “la conclusione di Sartre è forse quella che più si accosta alla complessità insondabile delle Eumenidi, pure nella sua sostanziale diversità: poiché non sono gli dèi a produrre lo scioglimento, bensì l’uomo stesso. Oreste si libera della sua condanna scegliendo di accettarla, come ha scelto il suo destino nell’atto stesso di uccidere. Da un punto di vista scenico, le Mouches si chiudono come le Coefore: Oreste si allontana seguito dalle mosche, le Erinni. Ma grazie alla sua decisione queste abbandoneranno il popolo di Argo, che può ritornare a vivere” (D. Del Corno, art. cit., p. 353).

La chiave di lettura politica nelle Mosche è fondamentale (denuncia della repressione, condanna della tirannide, esaltazione della libertà e della lotta armata contro l’oppressione); essa è però strettamente legata al tema psicologico, evidente nella connotazione delle figure “complementari” ma opposte di Elettra ed Oreste, destinati a non ritrovarsi mai veramente; l’una si è crogiolata per anni nell’idea dell’omicidio, ma è l’altro a compierlo realmente; alla fine la loro ritrovata unione si disgrega, giacché Oreste (diventato “pesante” per il delitto commesso) si autocondanna alla solitudine per la sua totale assenza di rimorsi, mentre Elettra sprofonda sotto il peso dell’angoscia. Altrettanto importante è la concezione marxista “negativa” della religione, considerata oscuro strumento di potere, inganno e distrazione per gli uomini, che da essa sono sviati dai loro reali obiettivi, come rivela lo stesso Giove nel II atto: “sin tanto che hanno gli occhi fissi su di me, dimenticano di guardare in se stessi”.

In definitiva, quella di Sartre è “una rilettura affascinante, una nuova veste per un capolavoro classico, pregna di un esistenzialismo ateo che non chiude gli occhi sulle difficoltà ma invita a contrastare la deresponsabilizzazione del singolo, e chiama a riappropriarsi delle proprie azioni senza lasciare spazio ai tentennamenti. […] Le Erinni, che invisibili perseguitano il solo Oreste, qui si fanno concrete, visibili, endemiche, infestanti; paradossalmente sono per i più un orizzonte sinistramente sicuro, noto. Le mosche è un invito ad accogliere le scomodità della libertà, a non cedere al conforto delle facili credenze” (A. Angelini, art. cit.).

Nella produzione di Sartre Le mosche “possono essere considerate un testo di transizione: possiamo leggere questa pièce come un punto d’arrivo, l’approdo della filosofia senza storia dell’Essere e il nulla; ma anche come un punto di partenza, l’atteggiamento di Oreste come ‘riflesso’ della lacuna storica, oggettiva, della Francia occupata” (A. Rovatti, op. cit., pp. III).

1° giugno 2024