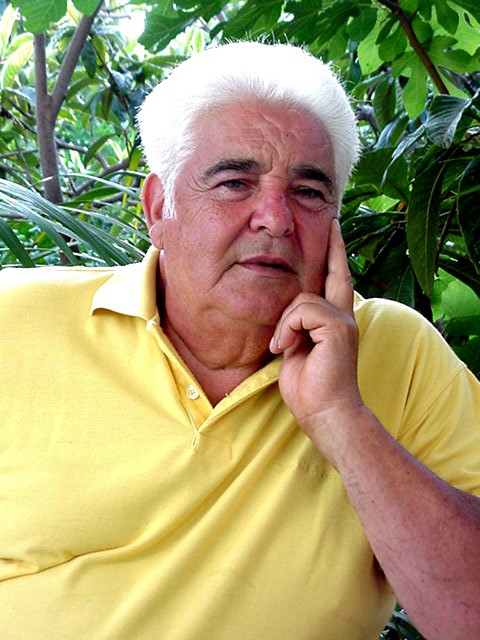

In occasione del tredicesimo anniversario della morte del poeta bagherese Pietro Maggiore, mio indimenticabile cugino, ricordo un suo componimento che affronta il delicato argomento del conflitto generazionale e del contrasto fra passato e presente; si intitola “Tu nun lu sai” e fa parte dell’unica raccolta pubblicata da Pietro, “Azzurru” (1986).

Nella poesia un padre, che ha conosciuto la fatica del duro lavoro e ha vissuto un’esistenza di stenti e privazioni, si rivolge amaramente al figlio giovane e scapestrato, ingordo, scansafatiche e incapace di sacrifici. Dallo sfogo del genitore emerge un polemico attacco contro un mondo che ha perso la comprensione e il rispetto per la dura fatica del lavoratore ed è abituato ormai alla comoda agiatezza dei tempi moderni.

La lirica inizia con la potente e sgradevole immagine del pane buttato nell’immondizia “perché è duro”: “Tu nun lu sai / comu si scutta u pani / e u jetti ’nta’ munnizza / pirchì è duru” (“Tu non lo sai / come si suda il pane / e lo butti tra i rifiuti / perché è duro”).

I giovani vogliono tutto e subito, preferiscono il divertimento ai sacrifici e pensano a godere l’attimo senza capirne il valore: “La panza ti la inchi / di carni e cosi duci, / pistii tuttu u jornu / e poi sprunii” (La pancia te la riempi / di carne e di dolciumi, / mangiucchi tutto il giorno / e te ne vanti”).

Diversa è stata la vita dei genitori, che mangiavano quello che capitava e quando capitava, considerando il pane “una grazia di Dio”: “Mentri to’ patri e matri, / quann’eran quantu a tia, / la panza la inchevanu / di trunza e di carrubbi. / A chiddi tempi, crìdimi, / lu pani era duci / e quannu si manciava / era grazia di Diu” (“Mentre tuo padre e tua madre, / alla tua stessa età, la pancia la riempivano / di torsoli e carrube. / A quei tempi, credimi, / il pane era dolce / e quando si mangiava / era grazia di Dio”).

Il fatto è che oggi non si capisce più, non si sa più e non si vuol più sapere che il vero lavoro “è duro” e sfiancante: “Tu nun lu sai /com’è duru u travagghiu / chi l’omu porta a’ fossa / e lu scunquassa” (“Tu non lo sai / com’è duro il lavoro / che porta l’uomo alla fossa / e lo sconquassa”).

I giovani preferiscono il divertimento, con un atteggiamento provocatorio: “Di jornu ti diverti / e fai lu spacca e lassa, / curri com’un giannettu / e ti nni vanti” (“Di giorno ti diverti / e fai lo spaccone, / corri com’un puledro / e te ne vanti”).

In questa esistenza futile e frenetica, poco contano i sacrifici dei genitori e poca riconoscenza c’è anche per la mamma, che “copre gli imbrogli” del figlio con un cuore fin troppo buono: “E lassi chi to’ patri / s’attacca a la carretta; / e p’a to’ bedda facci / si strinci u suttapanza; / e chidda puviredda, / matri di stampu anticu, / cu ’n cori ch’è linzolu / cummogghia li to’ ’mbrogghi” (“E lasci che tuo padre / trascini la carretta / e per i tuoi sollazzi / stringa sempre la cinghia / e quella poveretta, / madre di stampo antico, / col cuore ch’è lenzuolo / copre le tue magagne”). Emerge qui potentemente la rappresentazione indignata della fatica senza premio del padre, ultimo anello di una catena generazionale di stenti, interrotta, negata e derisa dal sopravvenuto lassismo dei tempi moderni.

A questo punto il padre prorompe in un appassionato sfogo e contrappone il suo sudore “appiccicoso” alla vita dissipata del giovane, ormai preda della droga, della corruzione e della vana ostentazione: “Tu nun lu sai / comu tanfìa u suduri / chi sbùmmica ’nt’a carni / appiccicusu. / Ti buchi notti e ghiornu / e spogghi puru i santi; / e ’n gruppa o’ Kavasachi / ti la sguazzi” (“Tu non lo sai / come puzza il sudore / che promana nella pelle / appiccicoso. / Ti buchi notte e giorno / e spogli pure i santi / e in groppa al Kawasaki / te la spassi”).

Contro quel figlio “scellerato”, che “vive per mangiare”, si alza irosa e dolente al tempo stesso l’imprecazione del padre, unita a un estremo appello a un cambiamento: “Armazza scellerata, / ca vivi pi manciari / va’ jettati ‘nt’on fossu / si onuri ti nni resta. / Santifica a to’ patri / ca vivi di travagghiu, / abbrazzati a to’ matri / chi travagghia p’amuri” (“Anima scellerata, / che vivi per mangiare / vatti a buttare in un fosso / se onore te ne resta. / Santifica tuo padre / che vive di lavoro, / abbracciati a tua madre / che fatica per amore”).

In questa poesia Pietro aveva voluto riecheggiare un famoso componimento di Ignazio Buttitta (il grande poeta suo concittadino, con il quale in quegli anni riempiva le piazze nei recital di poesia); infatti Buttitta (“u zù Gnaziu” lo chiamava lui) aveva creato, molti anni prima, un analogo sfogo polemico, intitolato “Parru cu tia” (“Parlo con te”). Era un aspro rimprovero ai lavoratori, colpevoli di non rendersi conto dello sfruttamento di cui sono vittime e caratterizzati da pigrizia e indifferenza: “Parru cu tia, / to è la curpa; / cu tia, mmenzu sta fudda / chi fai l’indifferenti”.

La forte connotazione politica della lirica di Buttitta diventa però, nella poesia di Pietro, discorso esistenziale, confronto generazionale, scontro di mentalità e di morali; indubbiamente a tratti le tinte sono fin troppo cupe e fosche, ma è innegabile che la situazione descritta non è certo immaginaria, né lontana purtroppo da certe realtà degradate del nostro tempo.

In tutto il componimento, poi, si apprezza come sempre la ricchezza delle espressioni dialettali, provenienti dal ricco repertorio lessicale del poeta; in particolare, alle espressioni sarcastiche (“pistii tuttu u jornu e spirunii”, “curri com’un giannettu”, “si strinci u suttapanza”) si contrappongono icasticamente le immagini violente: il tanfo del sudore, la Kawasaki rombante del figlio, il “fosso” in cui costui dovrebbe porre fine a tanta decadenza morale.

E tuttavia la chiusa della poesia, con quel ritorno ancestrale al comandamento divino (“Santifica a to’ patri”), suona come un invito accorato, dopo lo sfogo e l’ira; e nell’affettuoso invito finale all’abbraccio (“abbràzzati a to’ matri”) sembra di poter cogliere il desiderio invincibile di superare il mesto scetticismo e di ritrovare un’armonia smarrita.

TU NUN LU SAI

Tu nun lu sai

comu si scutta u pani

e u jetti ’nta’ munnizza

pirchì è duru.

La panza ti la inchi

di carni e cosi duci

pistii tuttu u jornu

e poi sprunii.

Mentri to’ patri e matri,

quann’eran quantu a tia,

la panza la inchevanu

di trunza e di carrubbi.

A chiddi tempi, crìdimi,

lu pani era duci

e quannu si manciava

era grazia di Diu.

Tu nun lu sai

com’è duru u travagghiu

chi l’omu porta a’ fossa

e lu scunquassa.

Di jornu ti diverti

e fai lu spacca e lassa,

curri com’un giannettu

e ti nni vanti.

E lassi chi to’ patri

s’attacca a la carretta;

e p’a to’ bedda facci

si strinci u suttapanza;

e chidda puviredda,

matri di stampu anticu,

cu ’n cori ch’è linzolu

cummogghia li to’ ’mbrogghi.

Tu nun lu sai

comu tanfìa u suduri

chi sbùmmica ’nt’a carni

appiccicusu.

Ti buchi notti e ghiornu

e spogghi puru i Santi;

e ’n gruppa o Kavasachi

ti la sguazzi.

Armazza scellerata,

ca vivi pi manciari

va’ jettati ‘nt’on fossu

si onuri ti nni resta!

Santifica a to’ patri

ca vivi di travagghiu,

abbrazzati a to’ matri

chi travagghia p’amuri.

Ho sempre amato questa poesia e il modo accorato con cui lo zio la declamava . Il monito è esplicito , è un invito a essere grati ai genitori per i sacrifici e le rinunce che fanno per garantire una vita migliore ai propri figli, i quali spesso non sono consapevoli . Io l’ho sempre associata ai sacrifici di mio nonno Pietro, che subito dopo la grande guerra , come tanti giovani meridionali partí per l’America in cerca di fortuna . Non voglio immaginare la fatica e le umiliazioni che da immigrato dovette subire , ma la sua tenacia e forza di volontà nonché il duro lavoro a cui era abituato e che caratterizzarono la sua personalità , a volte schiva ma di grande animo , gli permisero di tornare a CASA , creare una bellissima famiglia e permettere ai tre figli di studiare , cosa che lui non aveva potuto fare . Grazie nonno Pietro o u su Pitrinu cone eri conosciuto da tanti ❤️sarai sempre nel mio cuore