Anna Napoli, nata a S. Stefano di Camastra (Me), vive e opera a Palermo dove ha svolto la sua più che trentennale carriera di insegnante liceale di Materie letterarie e Latino nei licei del capoluogo e della provincia. Negli ultimi anni ha stabilito un fitto dialogo con i nipoti, “vicini ma anche lontani, figli della diaspora siciliana” (come li definisce suo figlio, il prof. Bernardo Puleio, docente al Liceo classico “Umberto I” di Palermo); in tale occasione, “la sua attenzione si è incentrata soprattutto nel rievocare le memorie, gli usi, le tradizioni di una Sicilia vicina eppure così distante, così antropologicamente e socialmente diversa dal presente” (id.).

Lo scorso 6 agosto a Santo Stefano di Camastra è stato presentato un interessantissimo libro della professoressa Napoli, intitolato “Santo Stefano di Camastra – Da oscuro casale a città dell’arte”, edizioni Umberto I, Palermo. Relatori sono stati il Teologo don Carmelo Torcivia, il Prof. Bernardo Puleio (autore di un saggio storico incluso nel volume) e Vito Lo Scrudato (autore della nota introduttiva).

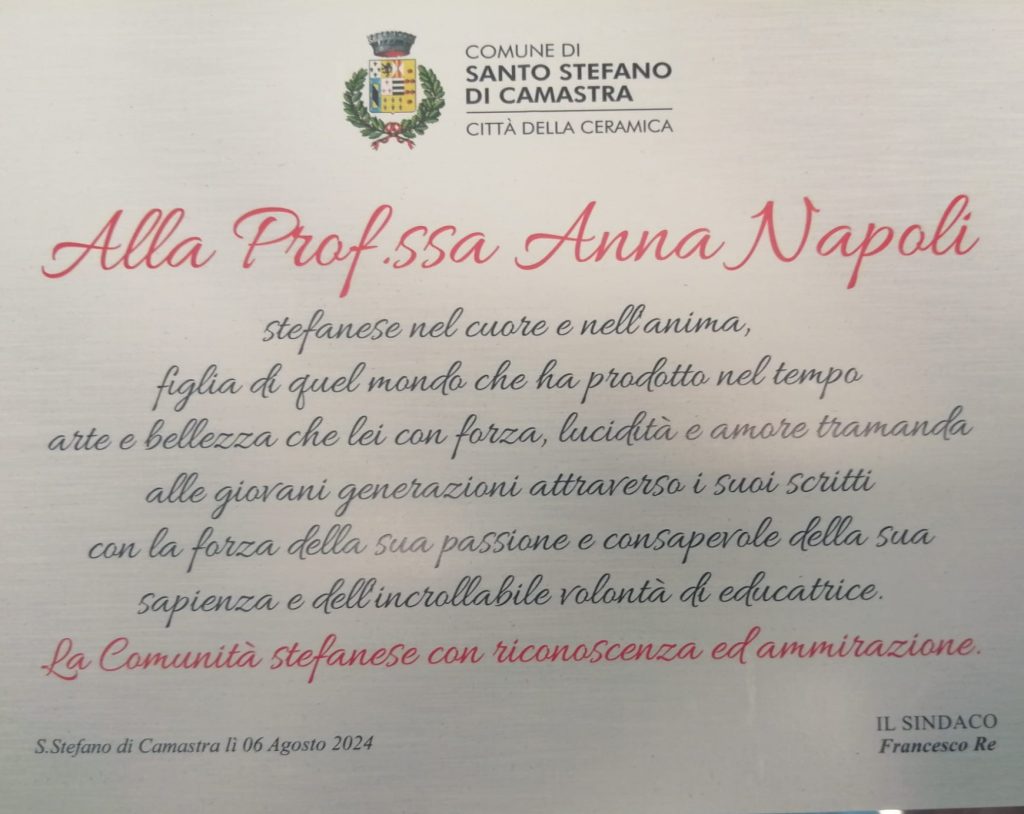

Era presente l’autrice, cui il sindaco ha consegnato una targa a nome della cittadinanza: “Alla prof.ssa Anna Napoli, stefanese nel cuore e nell’anima, figlia di quel mondo che ha prodotto nel tempo arte e bellezza che lei con forza, lucidità e amore tramanda alle giovani generazioni attraverso i suoi scritti con la forza della sua passione e consapevole della sua sapienza e dell’incrollabile volontà di educatrice. La comunità stefanese con riconoscenza ed ammirazione. – S. Stefano di Camastra 6 agosto 2024 – Il sindaco Francesco Re”.

In effetti, come scrive giustamente Lo Scrudato nella sua introduzione, «la Sicilia della professoressa Anna Napoli, classe 1930, è quella solare della Marina di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, la città delle ceramiche, dove contadini pescatori e carusi impiegati nelle “purrere”, le cave d’argilla, e poi operai nelle fabbriche dei mattoni stagnati e più di recente ceramisti, sbalestrati nel Caos della vita di pirandelliana memoria, per secoli hanno vissuto e condiviso le fatiche e le gioie del vivere insieme in una comunità, che comunque ha sempre sentito fortemente, ieri come oggi, il senso di appartenenza».

Fin dalla premessa, l’autrice riafferma l’importanza delle sue radici, partendo da un’affermazione di Leonardo Sciascia che (riprendendo l’espressione ovidiana “nec sine te nec tecum vivere possum”) sottolineava «l’impossibilità, da parte del Siciliano, di rompere i “ponti” con la terra natia»; analogamente, la prof.ssa Napoli proclama il suo legame ancestrale con il suo “caro paese natio” e le tracce lasciate in lei dalla gente stefanese, «modesta e fondamentalmente buona, seria e moralmente pulita».

Rivolta ai suoi nipoti, cui il libro è dedicato, l’autrice dichiara le sue intenzioni: «i miei ricordi non saranno l’esaltazione di realtà lontane, non parleranno né di stanchezze interiori, né di crisi spirituali, e il mio paese, abbandonato da me durante la giovinezza, non sarà l’Eden della mia infanzia, della mia fanciullezza spensierata cui fare ritorno con amaro rimpianto o con nostalgia, ma avranno uno scopo ben preciso: farvi conoscere il paese e stimarne gli abitanti, abitanti che, nei momenti più tristi della loro esistenza, seppero scrivere le pagine più belle della loro storia con quella ammirevole riservatezza e con quella dignitosa discrezionalità che, ancora oggi, ne costituiscono il loro “modus vivendi”, il loro stile di vita».

Il piccolo volume si rivela dunque una preziosa ed accorata testimonianza di un passato rivissuto con una memoria storica vivissima; esso tuttavia non intende erigere un monumento al tempo che fu, nella consapevolezza che il presente è altrettanto importante e che, semmai, proprio dalla conoscenza del passato si può oggi ricavare stimolo ed esempio per fare sempre di più e meglio.

La prima sezione presenta notizie storiche su Santo Stefano (“La storia: da colonia greca a casale di Mistretta”), precisando in particolare come il paese risalga al 1682. In seguito a una spaventosa frana, avvenne il trasferimento degli stefanesi dall’originaria contrada Arìa (ove fin dal VI-V sec. a.C. si era stanziata una comunità agricola ellenizzata di Siculi) a un nuovo sito costiero «su un poggio proteso verso il mare, lungo la strada che oggi collega Palermo con Messina».

La nuova fondazione avvenne grazie a don Giuseppe Barresi, duca di Camastra e principe di Santo Stefano, «illuminato e colto proprietario del feudo di Santo Stefano»; fu lui a dare alla planimetria del paese «una notevole impronta di grande modernità […] ispirandosi ai giardini di Versailles». In questa nuova “location” vi erano delle cave di argilla (“purrere”) e proprio quest’argilla finì per costituire la fortuna del paese, dando «lavoro, sostentamento e benessere» agli abitanti.

Viene puntualmente ricordata l’evoluzione delle tecniche e l’espansione commerciale di S. Stefano: dai primi manufatti in terracotta alla “invetriatura” ad opera di don Michele Armao (nei primi anni del ‘700), dalla fabbrica di mastro Giuseppe Napoli (bisnonno paterno dell’autrice) all’attività di Pasquale Napoli (il nonno), quest’ultimo attivo anche sui mercati esteri (Tunisi, Malta, alcune città della Turchia e della Francia meridionale).

Assume il valore di una testimonianza storica il ricordo della crisi degli anni ’30 del secolo scorso, allorché «le circostanze, a tutti note, fecero perdere i mercati mediterranei, sicché cominciò, per l’industria del mattone stagnato, dopo tanto splendore, la parabola discendente». Il padre dell’autrice si rivolse al mercato africano: alcune sale del municipio di Mogadiscio nel 1936, furono pavimentate con mattoni che portavano il marchio “Ditta Pasquale Napoli, Santo Stefano di Camastra”.

Quando però apparve chiaro, in seguito ad analisi chimiche, che l’argilla africana non si prestava alle tecniche lavorative stefanesi, impedendo quindi che le maestranze specializzate stefanesi operassero sul posto con l’aiuto della manodopera locale, ci si concentrò su mercati italiani, ottenendo anche dei premi nelle esposizioni dei mattoni (ad es. alla fiera campionaria di Messina).

Dopo la seconda guerra mondiale avvenne la svolta epocale: «il segato di marmo, il marmo, il parquet, il nuovo, il moderno, diedero il colpo definitivo, il colpo di grazia a quel mattone maiolicato stefanese cui Don Gaetano Armao nel diciottesimo secolo aveva dato vita e che si credeva sarebbe durato in eterno. Alcune fabbriche cessarono la loro attività o perché alcuni imprenditori, stanchi, travolti dalla crisi e dai cambiamenti dell’economia non vollero affrontare le difficoltà che si erano venute a creare, o perché le nuove leve, i figli, avevano seguito vie diverse».

Anche la premiata e rinomata ditta Pasquale Napoli cessò di esistere: i figli facevano ormai altre scelte, per cui l’autrice e la sorella si rivolsero agli studi classici, mentre il fratello studiò medicina.

Nel frattempo, alcuni coraggiosi imprenditori stefanesi pensarono di cambiare campo d’azione, sicché «quella creta che nel passato aveva dato loro una propria identità, una propria nobiltà, trovava, ora, la sua esplicazione non più nel mattone ma in qualcosa d’altro: nella ceramica che avrebbe dato, oltre che benessere economico, anche una più vasta notorietà e, perché no, anche una maggiore crescita sociale».

Iniziò così il grande periodo della ceramica stefanese, cui diede anche notevole contributo la locale Scuola della ceramica, nata nel 1931 come Istituto per l’istruzione tecnica, divenuta poi Scuola regionale (1950), Istituto regionale (1965) e oggi Liceo (e in futuro, si spera, Accademia d’arte), «portando nei più importanti Musei, nelle più prestigiose Accademie europee e americane le sue opere tanto ammirate per il senso estetico e per la validità tecnica e progettuale».

Oggi dunque, come scrive Anna Napoli con legittimo orgoglio, «Santo Stefano è un museo a cielo aperto: tutto ciò che vediamo, tutto ciò che ci circonda e le stesse pietre che calpestiamo sono arte, arte genuina e spontanea. Dalla Stazione ferroviaria la cui facciata è finemente decorata con mattoni stagnati, al Museo della storia (alle porte del paese, venendo da Messina, i muri della strada provinciale sono decorati con pannelli che narrano della conquista della Sicilia da parte dei Normanni), dai pannelli messi agli incroci delle varie strade a quelli murali lungo il percorso della processione della settimana santa, dal Viale delle Palme a porta Palermo con le balaustre a motivi floreali, ai pannelli con le rappresentazioni del contrastato amore di Ruggero e Bradamante, dal nuovo monumento ai caduti della seconda guerra mondiale, ai pannelli che decorano la cancellata della villa comunale, pannelli che indicano tutte le varie fasi della lavorazione dell’argilla, per non parlare dei numerosi negozi (circa 70) disseminati lungo le vie del centro e della periferia, non sono altro che le meravigliose pagine di quel libro museale che l’intelligenza, il lavoro onesto, l’impegno profondo del bravo Stefanese hanno saputo scrivere».

Il successivo capitolo, “Tratti distintivi e fondamentali del vero stefanese”, costituisce un primo appassionante “tuffo nei ricordi”, con l’intento di «far conoscere chi sia stato il vero Stefanese, quali siano stati i tratti distintivi e fondamentali della sua psicologia, la sua vera identità di uomo, di lavoratore e di cittadino».

Viene anzitutto esaltato il senso di solidarietà umana e la propensione all’ospitalità che contraddistinguono la generosa comunità locale: «gli Stefanesi non sono come le monadi di Leibnitz chiuse in se stesse “senza né porte né finestre” ma, per loro natura, hanno una grande disponibilità di resistenza all’isolamento, hanno molto vivo il senso della fratellanza, dell’accoglienza e dell’ospitalità. Convinti, come sono, che dove c’è l’amore, quello è il tuo paese, sono pronti ad offrire ospitalità e poiché vedono nel “forestiero” un alter ego, si prodigano per farlo adattare alla sana e onesta vita della collettività». Si può dunque affermare che «tutti gli abitanti costituivano una sola famiglia, una grande famiglia di 4000 anime che, insieme, soffrivano e gioivano: le sofferenze e le gioie del singolo erano le sofferenze e le gioie di tutti».

In questo sereno contesto, anche la cronaca di vita paesana e i pettegolezzi dell’esistenza quotidiana erano alieni da ogni cattiveria: anzi nei saloni dei barbieri, o nella farmacia di don Giovannangelo (ben noto «per il suo spirito mordace, le sue trovate e il suo sorriso bonario e paterno»), ci si poteva distrarre con scherzi e facezie, con bonarie beffe reciproche.

Alcuni sapidi aneddoti, ricordati dall’autrice, evidenziano questo scenario caratterizzato sempre da bonaria ironia e mai da cattiveria o malafede: ecco dunque il bar di don Paolo («un signore molto alto, distinto, portava gli occhiali a “pince nez” e parlava sempre in lingua italiana»), con il ricordo delle sue granite, delle peripezie del di lui figlio “degenere” (colpevole di essersi fatto rimandare in Italiano), delle sue “smorfie” cabalistiche sui numeri del lotto; ecco anche il ricordo della beffa, vero e proprio contrappasso vendicativo, organizzata dagli amici contro il farmacista burlone don Giovannangelo (cui, al ritorno da un breve viaggio, fu fatta trovare la casa puntellata, come se stesse per franare!).

Il fatto è che, come ricorda l’autrice, «vivere in un paese dove ci si conosce tutti, circondati da gente che sa tutto di te e che ti vuole bene, dà più forza a sopportare dignitosamente le traversie della vita». Tali traversie non potevano mancare in epoche caratterizzate da stenti e privazioni: in alcune famiglie disagiate mancava il pane e il consumo alimentare della carne era ridottissimo («vi erano poche carnezzerie, si macellava una volta alla settimana e di solito il venerdì»); molto vivo e realistico è però il ricordo del “carnezziere” don Littiriu.

Assai piacevole è la rievocazione di diversi episodi dell’epoca; ne deriva la considerazione che, anche nei momenti più difficili, emergeva sempre l’onestà e la bontà d’animo della comunità stefanese: «mai avvennero atti estremi di illegalità, mai si ricorse a scorciatoie illecite, non esistevano ladri ed è il caso di dire che veramente dormivamo con le porte aperte».

Certo, non mancò «qualche ladro di galline o, qualche povero disperato che, per fame, andava nelle campagne vicine a riempire qualche paniere di fichi o di uva»; a volte infatti un “onesto morto di fame” poteva trasformarsi in ladro “per necessità”, compiendo furtarelli che però fanno sorridere i lettori di oggi, abituati purtroppo a ben altre manifestazioni di illegalità. E comunque era diffusa la riprovazione per questi “peccatucci”: la severa concezione morale induceva a valutare negativamente ogni trasgressione.

Si inserisce qui il ricordo della madre dell’autrice, «donna stefanese di fine ‘800 (era nata nel 1890)», che parlava «dall’alto del suo rigore morale, della sua intransigenza, della sua austerità».

Il capitolo “Testimonianza di vita religiosa” ricorda con descrizioni avvincenti le ricorrenze religiose del paese: «Le ricorrenze religiose venivano tutte celebrate con grande partecipazione di pubblico, infatti tutto il paese era in festa. I tre momenti essenziali della giornata (mattina, pomeriggio e sera) venivano vissuti in un’atmosfera di allegria e gioia. Il sacro e il profano, il momento religioso e il momento laico consumistico però non stavano su piani contrapposti ma avevano un comune denominatore: trovare nel sacro, almeno per un giorno, l’oblio del monotono tran tran del quotidiano, e, nelle trasgressioni delle feste religiose, avere l’illusione momentanea di essere fuori dalle frustrazioni di uomini angosciati dal problema del vivere, e trovarsi dalla parte di un ceto, di una classe felice in un paese in festa».

Ecco quindi il ricordo dettagliato delle giornate di festa, scandite da cerimonie sacre e da “profanissimi” divertimenti: sono rievocate con particolare partecipazione la processione del Venerdì santo e la festa del Letto Santo o Santa Croce. I dettagli della processione sono indelebilmente impressi nella memoria dell’autrice, che ne dà una testimonianza accurata e ripensata sulla base della sua profonda cultura: «sono convinta che il vecchio carisma della tradizione, se espresso in pienezza ed autenticità, non risulterà mai né obsoleto né stancante, perché cambiano i tempi, mutano i costumi, talora purtroppo, sull’uomo, si abbattono tempeste che creano insicurezza, perdita di valori, smarrimento sia a livello psicologico che morale, ma la tradizione religiosa, la processione, i riti stabili nei principi e nella interpretazione suscitano ancora fascino e interesse, attirano uomini e donne di ogni età e cultura, e vengono vissuti con gioia ed entusiasmo».

In tale prospettiva, assume particolare rilievo la descrizione dei riti della seconda domenica di settembre, giornata in cui gli stefanesi vanno al santuario del Letto Santo per celebrare la festa dell’esaltazione della Croce: «A 1000 metri di altezza, là dove sembra che cielo e terra si tocchino e che l’umano e il divino si confondano, quel santuario da luogo di preghiera diventa anche luogo di pace e di speranza, luogo sì della voce di Dio ma anche, al di là del significato teologico, luogo di fraternità e di comunione. Ovunque c’è tripudio di gioia e di allegria, di sollievo fisico e spirituale, si fanno voti, si accendono ceri e si spera che la vita, che non è facile, possa diventare meno triste. Ecco perché per gli Stefanesi questa ricorrenza è molto importante, ecco perché, ancora oggi, salgono fin lassù, perché lì trovano e danno un nuovo significato, un nuovo senso alla vita, è lì che capiscono come si deve vivere senza perdersi».

Il capitolo “La famiglia” evidenzia quello che, per Anna Napoli, costituisce «il più vero e autentico modo di essere stefanese» in una riproposizione realistica del verghiano “ideale dell’ostrica”: «Come l’ostrica si attacca allo scoglio su cui la fortuna l’ha fatta cadere, così lo Stefanese si attaccava e teneva ben strettamente abbracciato quanto con orgoglio ed amore, con sacrifici e stenti, aveva saputo costruire: la famiglia. In assoluto, in quel contesto sociale, la famiglia era quella componente che aveva una sua stabilità di struttura e di valori che non conosceva barriere di pregiudizi e rivalità, era quella istituzione che aveva un assetto interno ed esterno patriarcale-borghese con una validità etica e un ruolo sociale-educativo e, come connotato particolare, un paternalismo non autoritario ma rispondente a specifiche finalità».

La vita familiare, nel paese e nella famiglia dell’autrice, viene descritta con dovizia di particolari: viene sottolineato il ruolo delle madri, addette alla tutela dei “sani principi morali” (magari, a volte, facendo ricorso a “maniere forti” oggi inammissibili, come i ceffoni e le “cucchiaiate di legno).

In particolare, l’autrice ricorda sua madre, cui le esigenze familiari avevano impedito di proseguire gli studi (come avrebbe ardentemente desiderato): «per diventare buone mogli e ottime madri di famiglie non era necessario il diploma. E così mia madre fu costretta ad interrompere gli studi divenendo, nella famiglia Alfieri, la vittima innocente sacrificata ad una delle tante coercizioni antifemministe del tempo». Proprio per questo motivo, la madre volle assolutamente che le figlie studiassero; e per evitare che esse fossero affidate «a più o meno discutibili collegi o educandati», la famiglia si trasferì a Palermo, con notevoli spese e grandi sacrifici di tutti: il padre divenne “obtorto collo” un pendolare, dividendosi fra il lavoro in paese (con la sua fabbrica e i suoi operai) e le mansioni familiari in città. E tuttavia «tutto fu affrontato, oltre che con tenacia e perseveranza, anche con una certa amabile disinvoltura e grande senso di responsabilità perché si era consapevoli del fine ultimo a cui si tendeva, la posta in gioco richiedeva il massimo impegno e grande sacrificio da parte di tutti».

In questa nuova fase, la madre dell’autrice si assunse l’ingrato ruolo di severa educatrice, non senza però “tradirsi”, a volte, all’occhio attento dei figli: «con noi, assumeva la maschera della severità e del rigore, ma noi osservandola attentamente, dal tremore del mento, dagli occhi lucidi, dal bisogno di un respiro più profondo, capivamo quanto grande fosse il dissidio interiore che la lacerava, dissidio tra l’essere e l’apparire, tra quello che fondamentalmente avrebbe voluto essere e quello che s’imponeva di essere».

Quando poi la famiglia si riuniva per la cena, il padre al ritorno da una giornata di duro lavoro «dava inizio ad un dialogo quanto mai fattivo e costruttivo per noi in quanto mirava ad uno scopo ben preciso, prima farci conoscere casi e tradizioni del paese, poi parlarci delle nostre radici, di suo nonno, di suo padre ed infine di sé, del suo concetto di famiglia e dei suoi ideali». In tal modo, invitando i figli a non deludere le sue aspettative, non si offriva ai suoi cari come un “padre padrone”, ma proponeva invece «un dolce invito a prendere coscienza di quel rispetto, di quella devozione filiale che si deve ai genitori, di quel rispettoso riconoscimento dei ruoli».

Questo padre, però, fu capace di emozionarsi profondamente in occasione della laurea a pieni voti di Concetta, la figlia maggiore; vero è però che in quel giorno felice la “vera vincitrice” fu la mamma dell’autrice: «La vera vincitrice della giornata era lei: quella laurea della figlia era il simbolo di una sua triplice vittoria, aveva vinto e come figlia dal momento che Concetta Napoli riscattava gli ideali infranti di Maria Giovanna Alfieri, e come moglie perché aveva vinto la scommessa, la sfida con il marito e come madre perché quel 110 e lode dava l’”imprimatur” a quei metodi educativi che aveva dovuto adottare con noi figli».

Dopo questi ricordi familiari, rivissuti con viva partecipazione emotiva, l’autrice precisa che la sua famiglia non aveva però «nulla di particolare e di eccezionale»; infatti «era una delle tante oneste, brave e morali famiglie stefanesi».

Il capitolo “La strada” risulta gradevolissimo per la messe di ricordi personali che diventano anche testimonianza e memoria storica della vita di una comunità. Ecco quindi la rievocazione degli anni dell’infanzia, anni in cui (in assenza della “scatola magica” dei tempi futuri, la televisione), lo spettacolo era dato dalla vita vera e reale del mondo circostante: «Il mio televisore furono i balconi, allora ampi e spaziosi della mia casa, dai quali osservavo il mondo che mi stava intorno. I ragazzi che allegramente giocavano, i litigi delle comari, i pianti e i sospiri di chi stentava a tirare la carretta, il canto sospiroso e disperato di “mastru Michele u scarparu” che, curvo sul suo banchetto stava intento a risuolare qualche paio di scarpe veramente pietoso, le preoccupazioni di sua moglie a gnà Pitra e di sua famiglia “Vastianedda” furono i miei sceneggiati e i miei documentari, le mie fiction, tutte rappresentazioni vere e reali, lontane da quei miti mediatici alienanti di cui ha bisogno l’opinione pubblica di oggi, perché vera e reale era la vita di quella brava e buona gente che sapeva soffrire in silenzio e con tanta dignità».

Ne deriva il ricordo di molti episodi della vita di quartiere, di antiche consuetudini quotidiane, delle diverse abitudini dei maschietti e delle femminucce dell’epoca, delle piccole cose che potevano rendere felice una giornata. Si ha pure una gustosa carrellata di personaggi del passato: il cocchiere “gnu Pippinu”, “mastru Seppi e ‘a gnà Itana” che sapevano tutto di tutti, la “gnà Vicenza, vecchietta fedele interprete di antiche tradizioni, di misteri, di superstizioni miste di magia e religiosità”, “donna Carmela ‘a storta” che faceva la sarta, il marito di questa che fu barbiere e cacciatore, il banditore Cola (“Cola ‘u vanniaturi”) che annunciava le notizie per le strade, mastro Turi “u gilataru”, ecc. Particolarmente divertente è il ricordo delle “baruffe chiozzotte” (anzi, stefanesi…) delle comari che si azzuffavano e si offendevano per nulla, pronte però a riconciliarsi alla prima occasione.

Al termine di questa immersione a 360 gradi in un “piccolo mondo antico”, riproposto con i colori vividi del ricordo indelebile, si ha la splendida descrizione della tipica conclusione di una giornata stefanese: «A sera, man mano che le tenebre si facevano sempre più fitte, un silenzio profondo, una grande serenità, una pace rasserenatrice regnavano nelle piazze e nelle strade, soltanto si poteva ancora sentire un lontano “buonanotte”, un ultimo “baciamu i mani” perché tutti ormai avevano fatto ritorno a casa, al dolce nido dove si ricostituiva la famiglia. Tutti avevano dovuto lottare e non poco per provvedere ai bisogni familiari e tra un sospiro e una dolce speranza ora cercavano almeno di trovare un po’ di riposo, abbandonandosi al sonno dell’onesto e del giusto. I lenti rintocchi dell’orologio del campanile della chiesa madre, simbolo dell’eterno fluire del tempo e anche richiamo alla realtà, erano l’unica voce viva che rintronava per tutto il paese»

L’accorata rievocazione dell’autrice culmina nelle “Conclusioni” finali.

Anzitutto viene presentato il paese di Santo Stefano com’è oggi: «Oggi l’onesto e sano lavoro degli Stefanesi ha prodotto e sviluppato un certo benessere che ha fatto assumere al paese un volto nuovo. Infatti gli eleganti negozi di abbigliamento, i numerosi fast food, gli alberghi, le case di riposo per anziani, il cinema teatro, la biblioteca comunale, il museo della ceramica, hanno trasformato la città del Duca in una moderna città di tutto rispetto».

L’autrice ci tiene però a sottolineare che gli abitanti del suo paese non sono poi così cambiati:

«Io lo conosco molto bene il mio compaesano, ben so che non è nella sua indole, nel suo carattere, nel suo DNA diventare altro, indossare altre divise, assumere altre personalità più o meno ingannevoli. Infatti egli si è servito sì del meglio del nuovo, ha camminato, com’è giusto che sia, al passo con i tempi, ma molto oculatamente ha saputo conservare qualcosa di antico, ha saputo conservare quel “quid” che si porta dentro e che, di fronte alle sfide che la società impone, non gli ha fatto perdere il “ben dell’intelletto” […]. Rifiutando ogni forma di malsana omologazione ha cambiato, se così possiamo dire, le sovrastrutture, la cornice esterna, e non le vere e proprie strutture del suo io e ha saputo conservare un tesoro oggi inestimabile perché raro, ha saputo conservare quei valori che erano alla base della sua personalità, quella mentalità, quella psicologia, quei meccanismi fatti di altruismo, di disponibilità, di affettività che costituiscono quella grande dote di cui può andare anche oggi orgoglioso: non ha imparato a parlare un’altra lingua, ma ha continuato a parlare la lingua del tempo che fu, la lingua del cuore».

In chiusura, Anna Napoli rivolge un appello ai nipoti, cui il volumetto è dedicato; essi, seguendo l’esempio dei laboriosi stefanesi, dovranno imparare a “rinascere, ricominciare, ricrescere, vivere e sopravvivere, sfidare ed imporsi”; con questa determinazione e questa tenacia potranno superare ogni difficoltà. Li aiuterà anche il ricordo dei “sani principi morali” in base ai quali sono stati educati, quei principi che l’autrice ha derivato dal suo paese natìo: «Io tutto ciò l’ho imparato dai miei compaesani, il vivere accanto a loro mi ha arricchita, ho imparato da loro a stare sempre coi piedi per terra, ho imparato che la vita non è sogno ma dovere, non è divertimento ma impegno sociale ed etico, ma soprattutto ho imparato che per “ardua” si arriva ad “astra”, per “angusta” ad “augusta”, per cui questi miei ricordi, questa lunga galleria di ritratti e sentimenti, questo ricco patrimonio di valori orgogliosamente lo affido a voi e alla vostra memoria. […] Queste poche paginette le ho scritte per voi, le ho scritte per te Anna, per te Federica, per te Santino, per te Alessandro, perché era mia intenzione farvi conoscere il mio paese i suoi abitanti, la loro sana vita e perché vi fossero anche di esempio».

Il volume comprende poi un interessante saggio di Bernardo Puleio, che alla sua grande competenza e profondità di studioso della letteratura italiana aggiunge ormai un’esemplare attitudine all’indagine storica. Il saggio, intitolato “Santo Stefano di Camastra e la storia di due fatti poco noti”, propone l’analisi di un momento poco noto ma assai significativo della storia di S. Stefano e dell’intera Sicilia: «Stenterebbero i pacifici cittadini di oggi a credere che duecento anni fa non solo Santo Stefano fu al centro di una vicenda politica di alto livello con qualche tinta oscura e fosca (le opacità riguardavano il comportamento della regina Maria Carolina e della Corte ferdinandea che fecero di Santo Stefano e dell’abitazione dell’arciprete Giovanni Sergio, futuro vescovo di Cefalù, un punto di riferimento e, molto probabilmente, di intrigo tra il 1806 e il 1811), che avrebbe potuto cambiare il destino della Sicilia, del Mediterraneo e quindi anche di tutta la politica internazionale, ma che la loro comunità, nell’estate del 1820, sia stato il terreno di una feroce e terribile sanguinaria lotta, l’evento più tragico nella storia della città dalla sua rifondazione fino ad oggi».

L’attenzione dello storico (così lo definiremo, benché lui modestamente dichiari “Non sono uno storico: mi piace annusare tra le pagine dei libri il sapore che le storie hanno in sé”) si sofferma su due episodi: «la presenza della regina Maria Carolina nell’autunno del 1811 a Santo Stefano di Camastra – presenza di cui non vi è traccia né una targa né alcun documento all’interno del paese, come se fosse stata rimossa -, e la terribile mattanza con decine di morti intorno al Ferragosto del 1820 quando in Sicilia, a partire da Palermo, era scoppiata una rivoluzione che ebbe la connotazione di una guerra civile come la definisce Michele Amari». Il saggio ricostruisce ampiamente questi eventi; e al di là della accuratezza dell’indagine storica e dell’accattivante dipanarsi della scrittura, emerge davvero come queste note siano davvero, come dichiara il docente, «un atto di amore […] per la comunità stefanese».

Conclude il volume un’interessante nota di storia locale e familiare a cura di Antonino Lombardo, funzionario del Comune di Santo Stefano di Camastra: “Le gesta di Nino u Cristinzuolu”.

In definitiva, il volumetto appare opera meritoria e degna di essere resa nota soprattutto alle giovani generazioni, per il patrimonio di tradizioni e cultura che esso riesce a presentare, in modo assolutamente piacevole e con una scrittura godibilissima (come raramente, ormai, accade al giorno d’oggi).