Pietro Maggiore, poeta dialettale bagherese, è mancato il 30 luglio 2011, ma resta intatta la sua memoria in tantissime persone che gli hanno voluto bene e ne hanno avuto immensa stima.

Nel maggio 2014, accogliendo l’invito del prof. Vito Lo Scrudato, Dirigente Scolastico del Liceo classico “Umberto I” di Palermo, tenni a scuola una conferenza commemorativa su Pietro Maggiore. In seguito pubblicai su di lui un articolo nel II numero degli “Annali del Liceo classico Internazionale Umberto I” (pp. 70-89; l’articolo si trova nel sito online dell’istituto (http://www.umbertoprimo.it/index.php/news/80-generale/316-ricordo-del-poeta-bagherese-pietro-maggiore-di-mario-pintacuda).

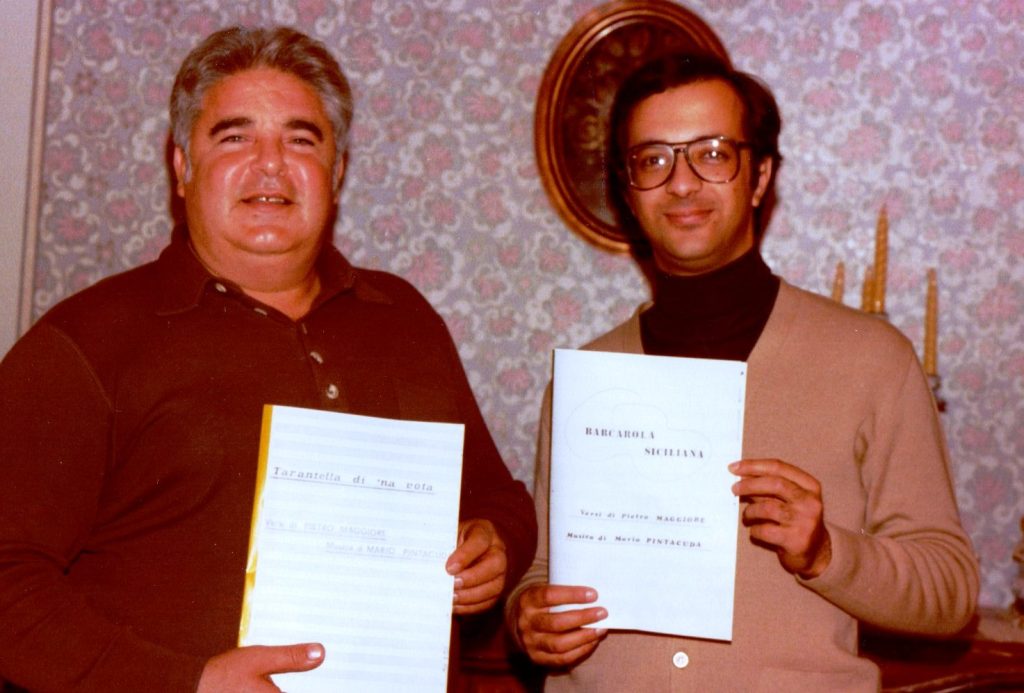

12 gennaio 1985

Rimandando a quell’articolo per un quadro più completo sulla produzione poetica di Maggiore, propongo qui una sua poesia inedita, da me pubblicata sugli Annali del Liceo classico Umberto I (http://www.umbertoprimo.it/index.php/8-news-in-primo-piano/253-annali-del-liceo-umberto-n-3-anno-2020-21).

La poesia si intitola “Sugnu stancu ma sugnu cuntentu” e descrive la vita faticosa dei contadini siciliani.

Pietro, laureato in Legge, non volle mai essere chiamato “dottore” o (come pure lo chiamavano) “avvocato”; si occupava della campagna, come prima aveva fatto suo padre.

Del resto, sulla sua identità reale (poeta? avvocato? agricoltore?) si interrogava anche lui: “Mi sentinu «u poeta»; / ma poeta non ci sugnu, / anchi si fazzu versi / e parru ‘n puisia. / Mi chiamanu avvocatu; / ma un sacciu com’è fattu un tribunali, / però haiu ‘na lauria in dirittu / ‘ncristallata. / Siminu, zappu, putu, nettu e spagghiu, / ma nuddu, dicu nuddu, / mi cridi campagnolu…”. [“Mi definiscono poeta; / ma poeta non lo sono, / anche si faccio versi / e parlo in poesia. / Mi chiamano avvocato; / ma non so com’è fatto un tribunale, / però ho una laurea in giurisprudenza / incorniciata. / Semino, zappo, poto, pulisco e tolgo la paglia, / ma nessuno, dico nessuno, / mi crede campagnolo”] (da “Cu sugnu”, poesia inedita).

Ecco il testo della poesia, seguito da una mia traduzione e dal mio commento.

SUGNU STANCU MA SUGNU CUNTENTU

Sugnu stancu ma sugnu cuntentu:

lu jardinu l’haju beddu ‘ngrizzatu;

quannu mèttunu l’acqua d’a Chiana

l’arruspigghiu e mi levu u pinseri.

Sutta st’afa di suli cucenti

ci la dassi na bedda vicenna

‘cu li conchi a vìviri aceddi

senza roggiu e duluri ‘i sacchetta.

‘St’arbulicchi su’ giarni e patuti;

la fugghiama s’ammuscia a cartocciu

e lu fruttu ha la peddi arrappata

comu a facci d’un omu ‘i cent’anni.

‘St’armaluzzi su’ morti di siti,

a guardarli mi scunchi lu cori;

e si a cursu ‘un li pozzu annacquari

‘ci la portu d’a casa a quartara.

‘St’acquicedda chi scurri ‘nta conca

è tutt’oru ca trasi ‘ntra terra;

duna vita e rigogghiu a li pianti

e speranza di vita è pi mia.

Cu li junti di manu la paru

e riclamu ca scarsa è la zappa.

“’N’haju chi fari; si voli, ‘a tagghiamu!”

m’arrispunni lu zù guardianu.

Guardu dd’arbuli jarni e patuti

e nun trovu ‘u curaggiu ‘i parrari;

cu la manu mi stuju ‘u suduri

e mi pari cchiù grassa la zappa.

Chistu locu mu detti me’ patri

e cu iddu mi detti ‘u sò cori;

ogni petra e unghidda di terra,

è scuttata cu sangu e suduri.

TRADUZIONE ITALIANA – SONO STANCO MA SONO CONTENTO

Sono stanco ma sono contento: / il giardino l’ho ben avviato; / quando mettono l’acqua della Piana / lo risveglio e mi levo il pensiero. / Sotto l’afa di sole cocente / gli darei un bel turno di acqua / con le conche traboccanti / senza orologio e dolore alla tasca. / Questi alberelli sono pallidi e sofferenti; / il fogliame si ammoscia a cartoccio / e il frutto ha la pelle grinzosa / come la faccia di un uomo di cent’anni. / Queste creature sono morte di sete, / a guardarle mi si stringe il cuore; / e se di corsa non posso dargli l’acqua / gliela porto di casa la quartara. / Questa bella acqua che scorre nella canaletta / è tutto oro che entra nella terra; / dà vita e rigoglio alle piante / ed è speranza di vita per me. / Con le mani unite la ricevo / e mi lamento che il flusso dell’acqua è scarso. / “Non ho cosa fare; se vuole, la tagliamo!” / mi risponde lo “zio” guardiano. / Guardo quegli alberi pallidi e sofferenti / e non trovo il coraggio di parlare; / con la mano mi asciugo il sudore / e più abbondante mi sembra il flusso. / Questa campagna me la diede mio padre / e con quello mi diede il suo cuore; / ogni pietra ed unghia di terra, / è riscattata con sangue e sudore.

COMMENTO

Un contadino è reduce da una sfiancante giornata di lavoro ma è soddisfatto di sé: ha “avviato bene” (“beddu ‘ngrizzatu”) il suo orto (“lu jardinu”) e ora attende che sia data l’acqua, proveniente dal lago di Piana degli Albanesi, per “risvegliarlo” (“l’arruspigghiu”) e togliersi così un grosso pensiero. Nella terribile siccità e arsura dell’estate, “abbiviràri” i “giardini” è fondamentale per garantire un buon raccolto.

Sotto l’afa opprimente, ci vuole proprio “un bel turno d’acqua” (“na bedda vicenna”), con conche così traboccanti da consentire persino agli uccelli di dissetarsi (“’cu li conchi a vìviri aceddi”), senza guardare l’orologio ansiosamente e senza alcun danno economico.

Gli alberelli, in attesa dell’acqua, sono umanizzati dallo sguardo affettuoso del contadino: sono “pallidi e sofferenti” (“giarni e patuti”), con le foglie ammosciate e il frutto raggrinzito, “come la faccia di un uomo di cent’anni” (“comu a facci d’un omu ‘i cent’anni”).

La personificazione cresce e ora gli alberi sono chiamati “armaluzzi” (e qui tradurre “animaletti” mi è sembrato impossibile e ho optato per “creature”); la vista della loro sofferenza stringe il cuore, tanto che il contadino sarebbe pure disposto a correre a casa per portare alle piante almeno una quartara d’acqua, per consentirne la sopravvivenza.

Ma finalmente l’acqua arriva: scorre nella canaletta (“scurri ‘nta conca”) ed è come “oro” che entra nella terra, dà vita, rigoglio, speranza. Il lavoratore dapprima la attinge felice, a piene mani (“cu li junti di manu”), ma poi lamenta che la “zappa” dell’acqua, cioè il suo flusso, sia “scarsa”, poco abbondante. Il guardiano dell’acqua (chiamato rispettosamente “zù guardianu”) non può però venire in aiuto: o così o niente.

Di fronte all’arsura degli alberelli, di nuovo definiti “jarni e patuti”, il contadino non sa che dire (“nun trovu ‘u curaggiu ‘i parrari”); si asciuga il sudore con la mano e vede (o crede di vedere) un flusso più abbondante dell’acqua (“mi pari chhiù grassa la zappa”).

Il finale ha qualcosa di epico e lirico allo stesso tempo: l’uomo ricorda di avere ereditato quel “giardino” dal padre; e il padre “con quello mi diede il suo cuore” (“cu iddu mi detti ‘u sò cori”). Veramente, dunque, ogni sasso, ogni unghia di quella terra “è riscattata con sangue e sudore” (“è scuttata cu sangu e suduri”); ma “scuttari” in realtà significa “guadagnarsi pienamente e meritatamente” (cfr. “m’a scuttavu sta soddisfazioni!”).

La fatica è immane, ma la soddisfazione per il proprio lavoro, continuazione di secolari fatiche ancestrali, non ha prezzo.

Un’ultima precisazione: questa poesia, come quasi tutte le composizioni di Pietro, era accompagnata da musiche di sua creazione. Per lui poesia e musica erano complementari, inscindibili. Invidiava mio padre, che era un insigne musicologo e musicista: quando Pietro inventava una melodia, lui che non conosceva la musica se non ad orecchio, chiamava lo “zio Totò” e gli canticchiava il motivetto. Allora mio padre in pochi minuti materializzava quelle note in uno spartito musicale, con tonalità, “colori”, indicazioni, tutto. “’Nca cchiù bedda mi pari accussì” (“Più bella mi pare, così”), diceva allora Pietro soddisfatto.

E io, nel rileggere oggi questa lirica, sento ancora la bellissima, pastosa e intonatissima voce di Pietro che intona i suoi versi; esistono fortunatamente le registrazioni audio di queste sue interpretazioni e ogni tanto le riascolto con vivo piacere e molta nostalgia.