Per chi ha fatto studi classici, la più bella descrizione dell’infinita quiete notturna si trova in alcuni suggestivi versi del poeta greco Alcmane (VII-VI sec. a.C.), originario della Lidia (nell’attuale Turchia) o della Laconia (nel Peloponneso), che fu attivo nella città di Sparta:

“Dormono le cime dei monti

e gli abissi

e i promontori e le forre,

e le stirpi degli animali

che la nera terra nutre,

e le fiere montane

e la progenie delle api

e i mostri nei gorghi profondi

del mare di viola;

dormono le stirpi

degli uccelli dalle lunghe ali”

(trad. G. Perrotta)

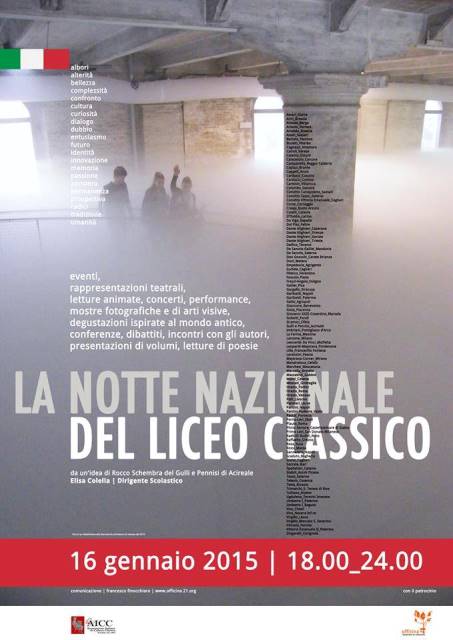

Il 16 gennaio 2015, in occasione della prima “notte bianca” dei licei classici italiani (su iniziativa del liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, accolta da oltre cento scuole), in tutti gli istituti, al termine dell’evento, fu proposta la lettura di questo “Notturno” di Alcmane, a dimostrazione della grande suggestione evocativa che promana da questo testo e della sua vitalità a oltre duemilacinquecento anni di distanza.

Nel carme (fr. 89 Page = 159 Calame) una voce narrante, anonima e impersonale, descrive uno scenario notturno, contraddistinto dalla pace e dalla quiete assoluta che avvolge la natura (le cime dei monti, le gole, le balze e i dirupi) e gli animali (della terra e dell’aria). Il frammento ci è pervenuto per caso, grazie al grammatico Apollonio Sofista, che lo cita per una pedanteria lessicale relativa a un vocabolo del v. 5 (κνώδαλα).

Il componimento presenta un procedimento analitico, sottolineato dall’uso insistente del polisindeto (“e… e… e… e…”), dei parallelismi e delle anafore. L’impressione è quella di un elenco, che viene aperto e chiuso dal verbo “dormono” (εὕδουσι, posto simmetricamente ai vv. 1 e 6) e si sviluppa per opposizioni (cime-voragini, balze-dirupi, animali terrestri – marini – del cielo). Molto accentuata è la dizione epica di ascendenza omerica, non priva di altre attestazioni in Alcmane.

L’esatta contestualizzazione del frammento è problematica. È stato giustamente rilevato che, almeno fino a Sofocle, non compaiono nella letteratura greca descrizioni della natura “fini a se stesse”; si sono dunque avanzate tre ipotesi:

1. la quiete della natura anticipava un successivo riferimento (per noi perduto) all’animo inquieto dell’io parlante o di un personaggio (tuttavia una notazione psicologica del genere sembra estranea alle caratteristiche di Alcmane e più consona alla lirica monodica o all’elegia);

2. i versi introducevano un’occasione rituale, ad es. una veglia notturna femminile (in greco “pannychìs”, παννυχίς);

3. la descrizione preludeva ad un’apparizione divina (“epifania”) all’interno di una narrazione; quest’ultima supposizione appare possibile per lo stile “alto” del frammento.

È apparsa curiosa, nei versi pervenuti, la mancanza di figure umane; ma, al di là delle illazioni fatte in proposito, il dato potrebbe essere casuale. Nulla esclude poi che anche questo componimento fosse, come molti altri carmi di Alcmane, un partenio, cioè un canto destinato a un coro di fanciulle.

La suggestione operata dal frammento ha determinato il suo enorme successo: il “notturno” è stato “imitato” nella letteratura di ogni tempo e paese: basterà ricordare qui qualche esempio.

Il contrasto fra la natura e lo stato d’animo di un personaggio ritorna, ad altissimo livello, in un carme di Teocrito di Siracusa (III sec. a.C.), il “mimo urbano” intitolato “L’incantatrice”. Una donna abbandonata, Simeta, appronta un rito magico per riportare a sé il proprio amante; a un certo punto prorompe in un grido di passione: “Il mare tace, tacciono i venti; / ma non tace il mio dolore dentro il petto: / tutta io brucio per quell’uomo – ahimè! – / che non mi ha fatto sposa ma sgualdrina” (II 38-41, trad. Cavalli).

Un’esplicita ripresa di Alcmane si trova poi nel poema epico “Le Argonautiche” di Apollonio Rodio (III sec. a.C.). Nel III libro, la giovane maga Medea, innamoratasi, per volontà divina, dell’eroe greco Giasone, ha deciso di aiutarlo a conquistare il vello d’oro, contro la volontà dei suoi genitori; ma quando scende la notte, la ragazza, in ansia per gli eventi imminenti, non riesce a prendere sonno: “La notte portava il buio sopra la terra; nel mare, / i naviganti guardavano all’Orsa e alle stelle di Orione, / desideravano il sonno il viandante e il guardiano, / uno spesso torpore avvolgeva perfino la madre / che ha perduto i suoi figli; non più guaire di cani / per la città, non rumore sonoro: il silenzio / possedeva le tenebre sempre più nere. / Ma il sonno soave non prese Medea…” (III 744-751, trad. Paduano).

Nella letteratura latina, è celebre la ripresa virgiliana nel IV libro dell’Eneide; alla visione serena della pace notturna universale si contrappone l’inquietudine dell’infelice Didone, che ha appreso la notizia dell’imminente partenza di Enea: “Era notte, e sulla terra i corpi stanchi assaporano / un sonno sereno, le foreste e le acque minacciose si danno / pace, mentre le stelle han doppiato la metà del tragitto, / e tacciono le campagne, i greggi e gli uccelli colorati / che abitano le lame dei laghi e le brughiere spinose / di rovi, composti nel sonno per entro il silenzio notturno, / [leniscono gli affanni e dimenticano le pene del cuore]” (vv. 522-528, trad. Sermonti).

Sempre in età augustea, un’ulteriore ripresa si trova nelle “Metamorfosi” di Ovidio, che a sua volta descrive una giovane donna innamorata e insonne (come la Medea di Apollonio e la Didone virgiliana); si tratta di Mirra, che ha concepito un’insana passione per il proprio padre Cinira: “Era notte fonda e il sonno aveva portato pace ai corpi e agli spiriti. Ma la figlia di Cinira non riusciva a dormire, divorata da un fuoco indomabile” (X 368-370, trad. Faranda Villa).

Nella letteratura italiana, sono celebri i versi che aprono il II canto dell’Inferno dantesco: “Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno / toglieva li animai che sono in terra / dalle fatiche loro; e io sol uno…”.

Una canzone del Petrarca riprende il luogo comune della notte che non porta ristoro (Canzoniere, XXII); il poeta soffre per colpa della donna amata, Laura, che lo fa soffrire notte e giorno (“a l’ombra e al sole”, v. 20).

Un madrigale del Tasso, compreso nella raccolta delle “Rime” pubblicata negli ultimi anni del XVI sec., rielabora il topos del “notturno” con altissima elaborazione formale: “Tacciono i boschi e i fiumi, / e ‘l mar senza onda giace / ne le spelonche i venti han tregua e pace, / e ne la notte bruna / alto silenzio fa la bianca luna: / e noi tegnamo ascose / le dolcezze amorose: / Amor non parli o spiri, / sien muti i baci e muti i miei sospiri” (Rime LXVIII).

Anche nella “Gerusalemme liberata” si trova un “notturno”, di chiara derivazione virgiliana ma fin troppo lezioso e diluito: “Era la notte allor ch’alto riposo / han l’onde e i venti, e parea muto il mondo: / gli animai lassi, e quei che ‘l mare ondoso / o de’ liquidi laghi alberga il fondo, / e chi si giace in tana o in mandra ascoso, / e i pinti augelli, ne l’oblio profondo / sotto il silenzio de’ secreti orrori / sopian gli affanni e raddolciano i cori. / Ma né ‘l campo fedel, né ‘l franco duca / si discioglie nel sonno o al men s’accheta” (II, 96-97)

Molto celebre è un “Lied” di Goethe (1749-1832), il “Canto del viandante notturno” (1780): “Su tutte le vette / è pace, / in tutte le cime [degli alberi] / trasenti / appena un respiro. / I piccoli uccelli tacciono nel bosco. / Aspetta un poco, presto / riposerai anche tu” (trad. Tecchi).

Si può ricordare anche l’incipit della “Sera del dì di festa” di Giacomo Leopardi (1798-1837): “Dolce e chiara è la notte e senza vento, / e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti / posa la luna, e di lontan rivela / serena ogni montagna”; qui però l’incanto del paesaggio lunare è preludio a un doloroso senso di esclusione, provocato dall’infelice esperienza amorosa del poeta.

Perfino nella musica leggera italiana si trovano esplicite riprese da Alcmane; in un album del 1975, “La luna”, il cantautore Angelo Branduardi ha inserito una sua personalissima rivisitazione del “notturno”.

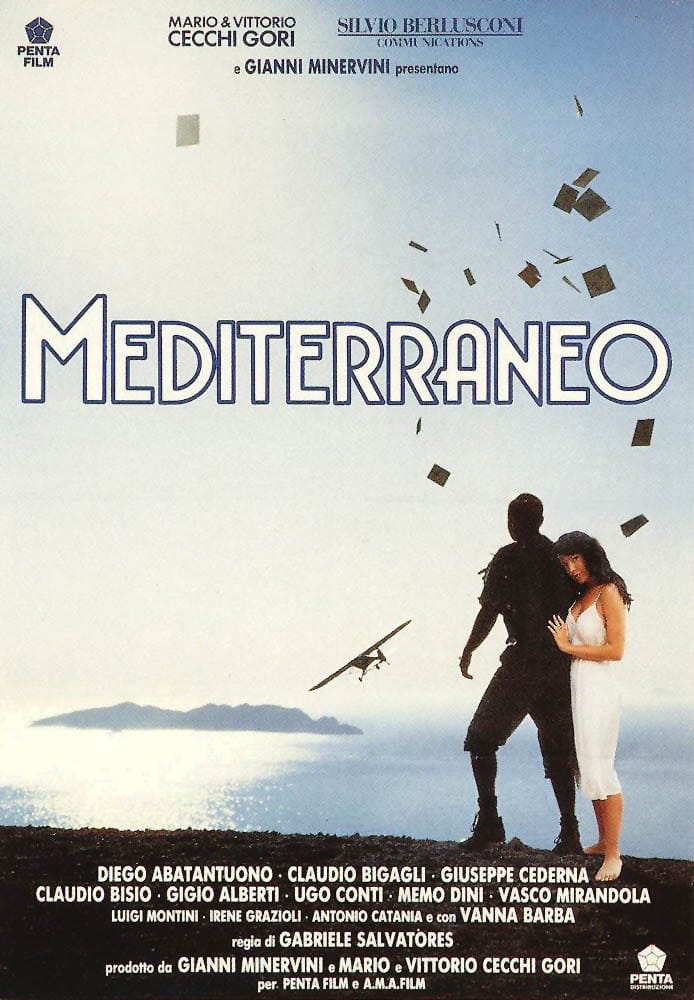

Nemmeno nel cinema mancano le citazioni del celebre frammento, come avviene ad es. in una scena del film “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1992.

P.S.: Mi piace infine ricordare la traduzione in dialetto genovese di Mauro Pagani (con un finale… originale):

Dorman e cimme di munti

e u fundu du ma’

e i prumuntoi luntan

e i precipizi

Dorme a stirpe de bestie

ch’a taera neigra impe

e bestie feruxi di munti

e a famiggia de avie

e i mustri nt’i gurghi prufundi

du ma’ de viola

Dorman e stirpi di ouxelli

dae ae grandi

Staneutte durmiò anche mi