Nel romanzo di Andrea Camilleri “La caccia al tesoro” (pubblicato da Sellerio nel 2010), il commissario Montalbano, accompagnato dall’ispettore Fazio e dall’agente Gallo (nella sua consueta veste di frenetico autista), deve rintracciare nella periferia di Vigàta la via Vitaliano Brancati, ove è stato trovato un cadavere in un cassonetto.

La ricerca non è facile: «Gallo proprio non arrinisciva a trovarla, ‘sta mallitta via Brancati. Era da ‘na mezzorata che firriavano a vacante e nisciuno di tutti quelli ai quali spiavano pariva averla mai sintuta nominari» (p. 42). Mentre il razionale Fazio propone di andare a chiedere in municipio, Gallo si intestardisce a trovare la strada da solo e si infila in una viuzza stretta, andando a sbattere contro la bancarella di un fruttivendolo. Subito dopo, i poliziotti «ripigliarono a firriare a vacante» (p. 43), cioè giravano a vuoto nel vano tentativo di trovare la loro fantomatica destinazione.

A questo punto, a Montalbano viene in mente una considerazione sui criteri con cui in Italia si scelgono i nomi delle strade: «Tutto ‘nzemmula al commissario tornò a mente il criterio col quale tutti gli uffici toponomastici, tutti, senza cizzione, tanto quelli dei paìsi quanto quelli delle granni cità, davano i nomi alle strate. Le strate cchiù centrali vinivano immancabilmente intitolate a cose astratte come libertà, repubblica, indipendenza; quelle tanticchia meno centrali, a òmini politici del passato, Cavour, Zanardelli, Crispi; quelle immediatamente appresso ad altri politici ma cchiù recenti, De Gasperi, Einaudi, Togliatti. E via via, sempri cchiù distanti dal centro, vinivano gli eroi, i militari, i matematici, gli scienziati, gli industriali, fino ad arrivari a qualichi dentista. Ultimi, nelle strate d’estrema periferia, quelle cchiù miserabili, quelle che confinavano con l’aperta campagna, i nomi degli artisti, scrittori, scultori, poeti, pittori, musicisti. E infatti via Vitaliano Brancati consistiva in quattro casuzze indove le gaddrine giravano in libertà» (p. 43).

Secondo il commissario dunque, anzi secondo il suo autore, la scelta dei nomi delle strade è spesso improntata a criteri retorici o di convenienza politica, mentre ad artisti, letterati e musicisti si rende un omaggio minore, svogliato e di circostanza. Ovviamente in molte città si potrebbero citare molte eccezioni a questo teorema camilleriano, ma nei paesi la regola funziona maggiormente.

Per fare un esempio, io mi sono sempre chiesto perché a Bagheria, paese d’origine dei miei genitori, la strada dedicata al suo più insigne visitatore, Goethe, sia una stradina interna che scende dal corso Umberto I (lo “stratuneddu”) alla via Quattrociocchi; se si aggiunge che, per gli abitanti locali, la strada in dialetto diventava “’a via Quieta” (forse perché un tempo poco trafficata) o la “via Gòete” (così come era scritta), c’è da ritenere che l’insigne poeta e drammaturgo avrebbe avuto modo di recriminare.

Vero è poi che la toponomastica “baariota” era una volta competenza di Castrenze Civello, dipendente comunale più acculturato di altri e quindi molto estroso (a volte fin troppo) nella scelta dei nomi delle strade. Grazie a lui esistono a Bagheria vie intitolate al poeta latino Tibullo, al suo languido collega veronese Aleardo Aleardi, all’ardito navigatore Amerigo Vespucci, al geniale artista fiorentino Benvenuto Cellini, allo sfortunato presidente Kennedy, ad Antonio Gramsci (una piccola stradina), a musicisti come Ponchielli, Scarlatti e Paisiello, a molte città e paesi della Sicilia e del resto d’Italia, ecc.

Altre volte, i nomi venivano assegnati alle vie dalla fantasia di qualche intraprendente cittadino: ad esempio la nuova “circonvallazione” di Bagheria nel 1966 fu chiamata poi “via Papa Giovanni XXIII” perché mio cugino Pietro Maggiore un giorno appese una targa con questo nome (che aveva deciso lui): io ricordo di avere assistito in diretta al “golpe” di Pietro, che fu coronato da successo perché in seguito l’amministrazione comunale sostituì la sua targa scritta col pennarello con una “ufficiale”.

Spesso esistevano vie o vicoli senza nome, soprattutto nelle ampie zone costruite in modo selvaggio e abusivo; queste strade ricevevano il nome da qualcuno che vi abitava e che apponeva con pennello il proprio nome e cognome all’angolo della via; così avvenne, come mi segnala Mimmo Sciortino, per un vicolo Santoro (traversa di via Consolare) o per il vicolo Riccobono ad Aspra.

Insomma, i “fai da te” creativi non mancavano e, nella loro “deregulation” assoluta, finivano per far venire meno il “teorema” di Camilleri precedentemente esposto.

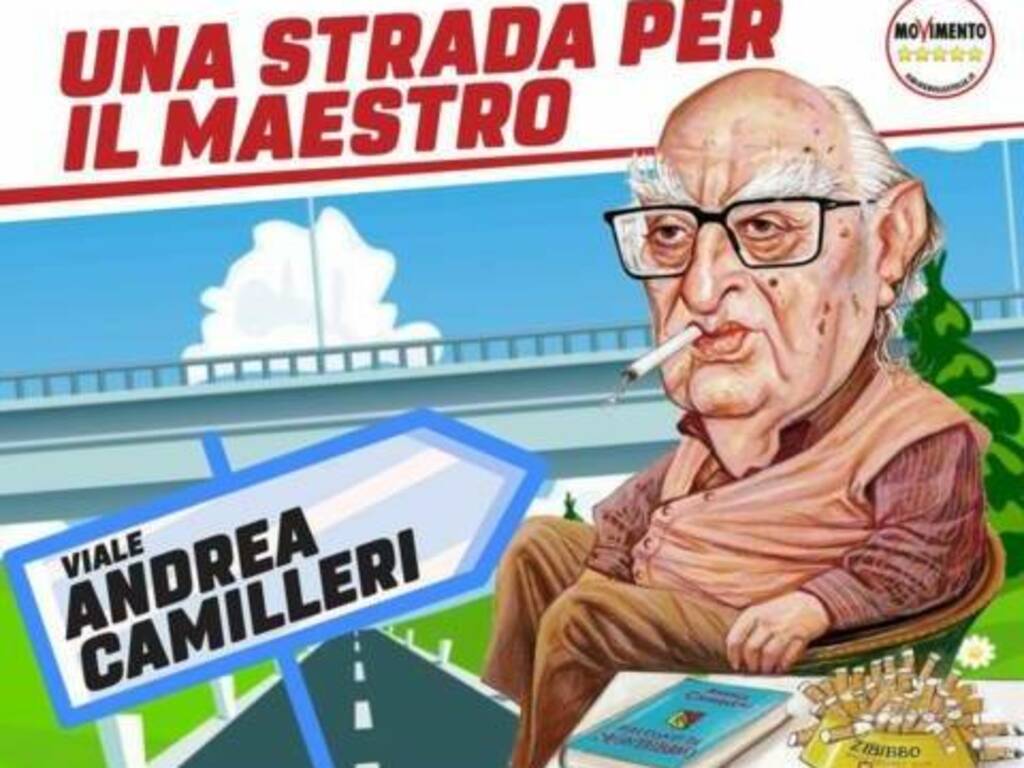

In definitiva, auspichiamo che presto sorgano, non solo nel suo paese natale ma in tutta Italia, tante “vie Camilleri” dedicate al Maestro. Se lo merita davvero.