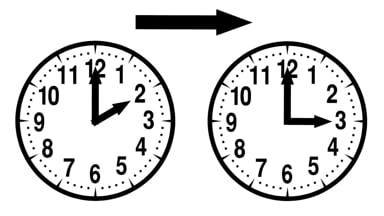

Questa notte è tornata l’ora legale.

In Italia l’ora legale nacque come misura di guerra nel 1916 e rimase in uso fino al 1920. Dal 1940 al 1948 fu abolita e ripristinata diverse volte a causa della seconda guerra mondiale; venne poi adottata definitivamente con la legge 503 del 1965 e fu applicata per la prima volta nel 1966. Durava allora quattro mesi, dall’ultima domenica di maggio all’ultima domenica di settembre: e quell’anno restò in vigore dal 22 maggio al 24 settembre.

Io me lo ricordo benissimo, quel 1966. Avevo 12 anni ed ero meravigliatissimo per quel sole che non tramontava mai: a Genova ai primi di giugno il sole tramontava poco dopo le 21 e mi sentivo in Scandinavia. Anche dopo il tramonto rimaneva nell’aria una sorprendente e incredibile chiarìa: la luce non voleva morire, non si arrendeva mai; e anche quando doveva necessariamente soccombere e farsi da parte, era pronta a riemergere trionfalmente alle 7 della mattina dopo.

La durata dell’ora legale fu estesa a sei mesi nel 1980, anticipandone l’inizio alla prima domenica di aprile; dal 1981 iniziò all’ultima domenica di marzo ed un ulteriore prolungamento è stato introdotto nel 1996, insieme con il resto dell’Europa, quando la fine fu spostata all’ultima domenica di ottobre.

Da qualche anno i paesi europei discutono sul mantenimento o meno dell’alternanza ora legale/ora solare (come se non ci fossero altri problemi da affrontare…); e ci si scontra inevitabilmente tra chi, rispettoso dei ritmi naturali, è favorevole all’ora solare tutto l’anno e chi invece, attento alle dinamiche sociali e produttive, preferirebbe l’ora legale costante. Noi Italiani, come sempre salomonici e cerchiobottisti, ci siamo finora schierati per il mantenimento dello “status quo”.

Nel 2018 la Commissione europea ha cercato di porre fine al doppio cambio dell’ora che effettuiamo ogni anno, con un’apposita direttiva che fu approvata a grande maggioranza; in seguito però, tanto per cambiare, i Paesi membri non sono riusciti a mantenere l’accordo e hanno bloccato la proposta.

La Lituania, che sarà presidente di turno della Comunità Europea nel primo semestre 2027, ha già dichiarato che l’abolizione dell’ora legale è una sua priorità (tanto da quelle parti le giornate nella bella stagione sono già di per sé lunghissime). Il bello è che questa intenzione rischia di diventare l’unico punto in comune tra Bruxelles e Donald Trump: infatti anche il presidente americano è favorevole all’abolizione, trovandosi per questo aspetto in disaccordo con Elon Musk (mi immagino i laceranti tormenti e scrupoli di coscienza che assaliranno alcuni esponenti dell’attuale governo al momento di decidere sul mantenimento o meno dell’attuale altalena fra ora legale e solare…).

Una volta il cambio dell’orario comportava per tutti il suggestivo rituale dello spostamento manuale dell’ora negli orologi di casa; ormai però, nel caso degli smartphone, dei computer o dei dispositivi digitali, l’aggiornamento dell’ora è automatico. Le intelligenze più o meno artificiali fanno ormai di tutto per neutralizzare i pochi neuroni che ci restano, rendendoci inattivi e pigri in tutto.

Quello che non cambia, invece, è il rituale tormentone con cui i TG ci hanno annunciato, ieri sera, che stanotte avremmo “dormito un’ora in meno”, un’ora che però (udite, udite!) recupereremo a fine ottobre. Che si riesca a recuperare qualcosa di perduto è, coi tempi che corrono, una bella consolazione.

A proposito di ora legale, alcuni anni fa Ficarra e Picone hanno realizzato un divertentissimo film sull’argomento, intitolato appunto “L’ora legale”.

La vicenda si svolge in un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare (nella realtà Termini Imerese); fino a quel momento il paese è stato guidato da politici corrotti e opportunisti come l’ultimo sindaco Patanè (“vota sempre Patanè / senza chiederti perché”). Ma il nuovo sindaco Pierpaolo Natoli (interpretato da Vincenzo Amato), appena eletto, modifica radicalmente le cattive abitudini, imponendo la regolarizzazione di tutto ciò che è contro la legge: combatte dunque l’abusivismo, il mancato rispetto della differenziazione dei rifiuti, l’inquinamento industriale, il degrado urbano, l’evasione fiscale.

Questo terremoto politico appare come una minaccia agli abitanti del paese, abituati all’uso spregiudicato di favoritismi illegali e alla convivenza con la corruzione e il malaffare. Tra questi sono i due protagonisti, Salvatore e Valentino (cognati del neo-eletto), proprietari di un chiosco semiabusivo, che saranno trattati esattamente come gli altri cittadini. Alla fine, il sindaco innovatore Natoli viene costretto a dimettersi e l’ex sindaco Patanè torna a governare il paese dopo pochi mesi, in perfetta coincidenza con la fine del periodo dell’ora legale.

Il film ha momenti davvero esilaranti e battute fulminanti; ne cito una sola: quando un venditore abusivo nella pubblica piazza si sente chiedere dai vigili chi gli abbia dato la licenza, candidamente risponde: “Mio padre”.

Il messaggio è (purtroppo) attualissimo: nel mondo dell’illegalità radicata la legalità è sogno effimero e controproducente; il desiderio di “legalità” cozza contro troppi ostacoli, remore, interessi di segno opposto. Viceversa, ad essere “solari” – verrebbe di dire – sono sempre meno persone, in questo trionfo indiscriminato dei “lunatici”.

Ma bando a queste disquisizioni: stanotte “ho dormito un’ora in meno” e si sente.

Del resto qui in Sicilia il sonno è sacro, è quasi istituzionalizzato.

Lo diceva anche un famoso romanzo, prima di essere malmenato dalla sua riedizione su Netflix (che fra l’altro è risultata un grande flop, a confronto con serie più efficaci come “Adolescence”): «Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. […] Da ciò proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che sono semi-desti».

Godiamoci l’ora di luce in più senza ragionarci troppo su; e cerchiamo di essere “semi-desti” almeno quanto coloro che (più o meno degnamente) ci governano.

Palermo, 30 marzo 2025