Tra i personaggi della mitologia greca, Titono (chiamato anche Titone, nome greco Tithonòs, Τιϑωνός) non è forse noto come altri, ma merita di essere ricordato per il suo strano destino.

Era il figlio primogenito di Laomedonte e quindi era fratello del re troiano Priamo. Era bellissimo più di ogni altro giovane del suo tempo, tanto che di lui si innamorò una dea, Aurora (Eos per i Greci). Aurora era figlia del titano Iperione e quindi sorella di Selene (la Luna) ed Helios (il Sole); era la Dea che spalancava le porte del giorno e, dopo aver aggiogato i cavalli al carro del Sole, lo precedeva col suo carro. L’epiteto con cui la chiama Omero è “Aurora dalle dita di rosa” (ῥοδοδάκτυλος Ἠώς).

Secondo le fonti, aveva uno sposo, Astreo, da cui aveva generato i quattro venti: il vento del nord (Borea), il vento dell’est (Euro), il vento dell’ovest (Zefiro) e il vento del sud (Austro); ma quando vide Titono perse letteralmente la testa, lo volle per sé e lo rapì.

Dopo un po’ di tempo, però, Aurora si rese conto della differenza lacerante che esisteva fra lei e il suo amato: questi, infatti, era un mortale, condannato a invecchiare e a morire.

Forse fu quando la dea scorse sul bellissimo viso del suo amante la prima ruga, forse fu quando lo vide per la prima volta malinconico, forse fu quando lo vide soffrire per qualcuno dei tanti inopportuni malanni che tormentano la nostra vita mortale: arrivò però un giorno in cui il problema le parve evidente e insostenibile. Del resto dovette accorgersene anche la sera, quando nel talamo nuziale il suo sposo ex bellissimo manifestava evidentemente il suo invecchiamento galoppante.

Aurora decise allora di rivolgersi a Zeus e gli chiese l’immortalità per il suo Titono. Zeus, che era quel giorno particolarmente indaffarato ma comunque ben disposto, diede il suo consenso alla dea con un cenno del capo.

Tutto bene dunque? Macché! Aurora si era dimenticata la cosa più importante: non aveva chiesto a Zeus di mantenere Titono giovane per sempre. [Domanda: ma non avrebbe potuto, la dea, tornare da Zeus e integrare la prima richiesta con la seconda? Evidentemente no. Zeus, come Paganini, non ripete].

Le conseguenze di questa fatale dimenticanza furono inevitabili.

La dea, sempre giovane, bella e affascinante, continuò il suo “lavoro” quotidiano: saliva nel cielo all’alba, sul carro tirato da due cavalli: “L’Aurora dal letto, lasciando Titone glorioso, / sorse a portare la luce agli immortali e ai mortali” (“Iliade”, XI, 1-2, trad. Calzecchi Onesti). Ancora Dante chiama Aurora «la concubina di Titone antico» (canto IX, v. 1).

Titono, dal canto suo, restò accanto a lei per anni, decenni, secoli. Ma di giorno in giorno invecchiava sempre più, finché divenne un vecchio Matusalemme rugoso, debole, acciaccato, in cui non restava neanche un barlume dell’antica bellezza: “senectus ipsa est morbus”, come scriverà Terenzio.

Il meraviglioso rapporto d’amore si incrinò, come si legge nell’Inno (pseudo)omerico ad Afrodite: “Ma quando i primi fili bianchi gli scesero giù / dalla bella testa e dal nobile mento, / la venerabile Eos si allontanò dal suo letto, / anche se continuava a tenerlo in casa, nutrendolo / con cibo divino e donandogli belle vesti. / Quando però l’odiosa vecchiaia si abbatté su Titono, / che non era più in grado di muovere o alzare le membra, / questa parve alla dea la decisione migliore: / lo ricoverò in una stanza, e chiuse le fulgide porte” (vv. 228-236, trad. Zanetto).

Benché chiuso nel talamo e nascosto alla vista di tutti, il povero Titono non faceva altro che lamentarsi con voce stridula: “Dalla bocca gli esce un fiume di parole, ma il vigore / non è più quello che un tempo aveva nelle agili membra” (vv. 237-238).

Forse fu questo continuo “cicaleccio” che fece venire ad Aurora un’idea: non potendo uccidere l’immortale Titono per liberarlo dal peso della crudele vecchiaia, decise di trasformarlo in una cicala.

In conclusione, dunque, immaginiamoci il povero Titono-cicala, che frinisce, frinisce, frinisce, senza finirla mai (ci si perdoni il gioco di parole), per tutti i secoli dei secoli.

Il mito di Titono è stato letto in vari modi: il tema della vecchiaia affliggente si coniuga a quello della vanità e superficialità di un amore basato solo sul desiderio della bellezza, che per sua natura è effimera; ma vi si possono trovare anche la riflessione sullo squilibrio fra condizione umana e condizione divina, il tema della metamorfosi, la considerazione della fugacità di ogni gioia.

Molti poeti antichi si ricordarono di Titono: basterà qui citarne due, Mimnermo e Saffo.

Mimnermo di Colofone (VII sec. a.C.) ricorda questo mito in due versi elegiaci: “A Titono diede Zeus concesse un male senza fine: / la vecchiaia, ancora più agghiacciante della tetra morte” (Τιθωνῷ μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον <ὁ Ζεύς> / γῆρας, ὃ καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου, fr. 4 West, trad. Cavalli).

Il pubblico cui si rivolgeva Mimnermo, composto dagli aristocratici della sua cerchia, presumibilmente in occasione di un simposio, conosceva bene il mito, che era già noto a Omero. Il personaggio di Titono non richiedeva dunque alcuna presentazione, in quanto emblema stesso della vecchiaia: il suo nome si trova in posizione di forte rilievo all’inizio del primo verso e gli corrisponde il sostantivo “vecchiaia” (γῆρας), che apre il secondo verso.

Il ricorso al mito è solo un espediente usato dal poeta per esprimere la sua visione esistenziale: la vecchiaia è un “male infinito” ben più grande della morte. Non a caso l’aggettivo “agghiacciante” (ἀργαλέος), solitamente usato dal poeta per descrivere la vecchiaia, viene riferito alla morte, favorendo l’identificazione tra le due “sciagure”. Adattando il modello epico alle proprie esigenze, Mimnermo presenta un’amara riflessione sulla condizione umana: quando la vita ha oltrepassato il limite della giovinezza, come scrive in un altro frammento, “subito morire è meglio che vivere” (cfr. 2 W., 10). Infatti la vecchiaia non porta via solo la bellezza e la prestanza fisica, ma anche la leggerezza e l’inconsapevolezza giovanile. L’intera esistenza umana si condensa nella fatale rapidità della giovinezza, perché senza “un amore segreto, i dolci doni e il letto” (1 W., 3) la vita non merita di essere vissuta.

Del mito di Aurora e Titono si ricordò anche la poetessa Saffo (VII-VI sec. a.C.) : “Se si è esseri umani non si può sfuggire alla vecchiaia. / E infatti un tempo dicono che Aurora dalle braccia di rosa / struggendosi d’amore, andò a portar Titono ai confini della terra, / lui ch’era bello e giovane, e tuttavia lo colse / col tempo la canuta vecchiaia, benché sposa immortale egli avesse” (fr. 58c Neri, dal Papiro di Colonia pubblicato nel 2004, trad. Cinti).

Secondo lo studioso americano A. B. Cook, lo stesso nome di Titono appare caratterizzato da un raddoppiamento consonantico (ti-to) che potrebbe avere valore onomatopeico; del resto la cicala in greco si chiama “téttix” (τέττιξ), con analoga tendenza al “nome parlante”. Fra l’altro nel mito greco si narrava l’esistenza di un uomo-cicala, chiamato appunto Tettix, che era stato l’ecista (cioè il capo colonizzatore) della colonia di Tenaro nel Peloponneso.

Dell’origine “umana” delle cicale parlerà anche Platone: “Si dice che le cicale un tempo fossero uomini, di quelli che vissero prima che nascessero le Muse. Ma una volta che nacquero le Muse e comparve il canto, alcuni degli uomini di quel tempo furono colpiti dal piacere a tal punto che, continuando a cantare, trascuravano cibi e bevande, e senza accorgersene morivano. Da loro nacque, in seguito a questo, la stirpe delle cicale, che dalle Muse ricevette il dono di non aver bisogno di cibo fin dalla nascita, ma di cominciare subito a cantare senza cibo e senza bevanda, e così fino alla morte e, dopo, di andare dalle Muse ad annunciare chi degli uomini di quaggiù le onori e quale di loro onori” (Fedro 259b-c, trad. Reale). In questo caso, però, il mito delle cicale implica un messaggio filosofico: “le cicale, come profetesse delle Muse, infondono ispirazione, ma ammirano coloro che non si lasciano incantare, ossia chi sa mediare ispirazione e ragione” (G. Reale, Platone – Fedro, Fondazione L. Valla, Mondadori, Milano 20012, p. 234).

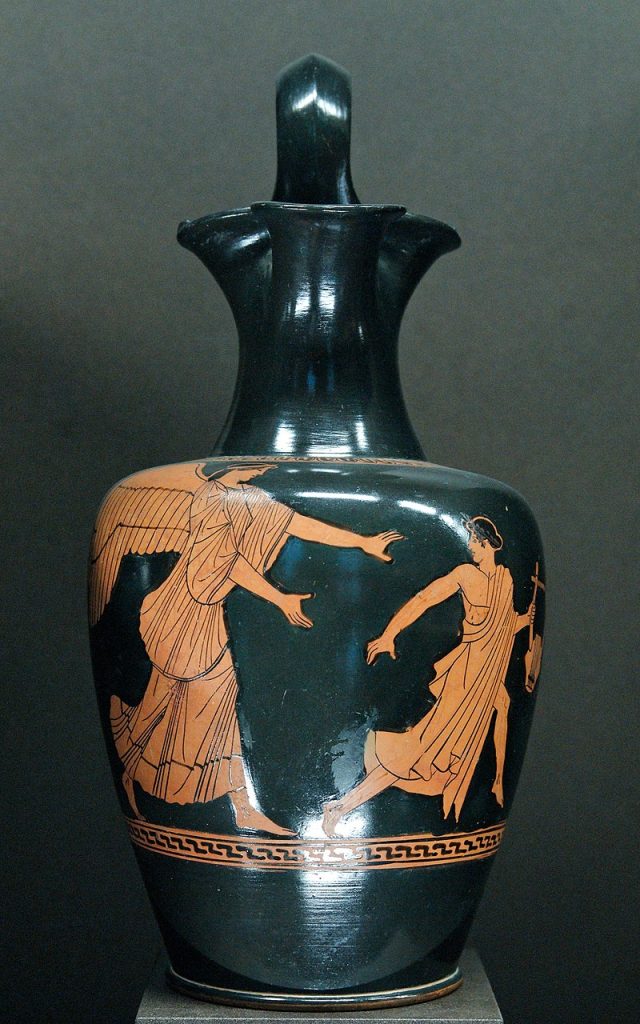

Un vaso attico per il vino (oinochoe) con immagini a figure rosse, proveniente da Vulci e risalente al 470-460 a.C., oggi al Louvre, raffigura Aurora che insegue Titono; il giovane tiene in mano una cetra, ma siccome questo strumento non sembra connotare il giovane troiano nelle fonti, si è ipotizzato che esso abbia qui un ruolo simbolico e prolettico, utile cioè ad anticipare il destino che vedrà Titono trasformarsi in puro suono.

Ricordo infine che, secondo alcune fonti, da Titono e Aurora nacquero due figli, Emazione e Memnone; tutti e due, però, fecero una brutta fine: il primo diventò un brigante e fu ucciso da Eracle, mentre il secondo fu allevato dalle Esperidi e fu poi re degli Etiopi, finendo ucciso da Achille a Troia.

in conclusione, vi invito a non infastidirvi troppo in estate quando sentite il canto incessante delle cicale “pazze di sole” (come le definì Carducci): forse a dirigerle è ancora l’immortale Titono, che pagò la sua immortalità a caro prezzo…