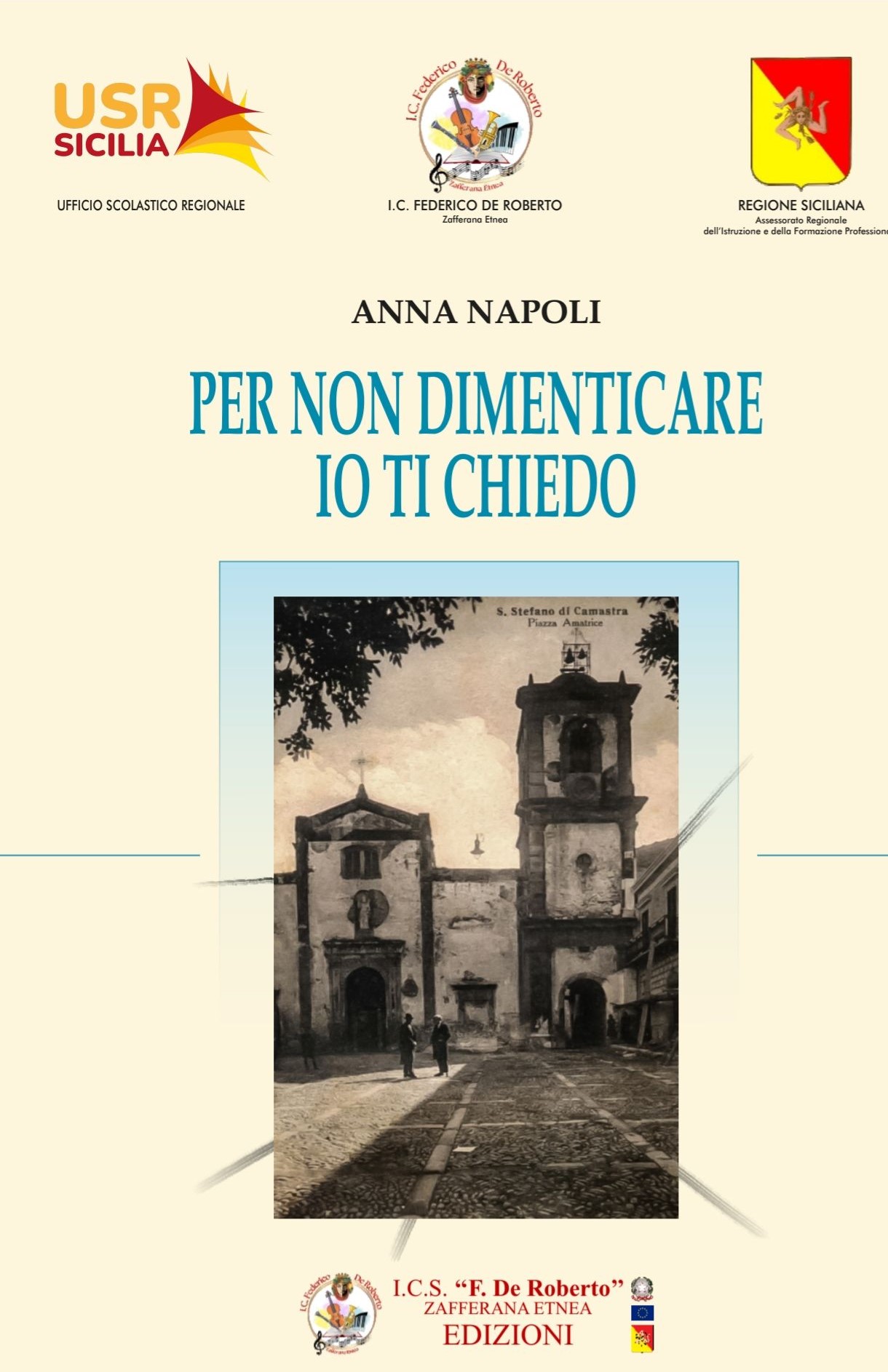

Con il patrocinio della Regione Siciliana, all’interno del progetto di attuazione della Legge Regionale 9/2011, è stato pubblicato il libro “Per non dimenticare io ti chiedo” di Anna Napoli.

Nell’introduzione Salvatore Musumeci, dirigente scolastico dell’I.C. “F. De Roberto” di Zafferana Etnea, osserva che nella società odierna, dominata dalla velocità tecnologica, gli anziani rappresentano un ponte fondamentale tra passato e futuro, essendo custodi di una memoria collettiva che rischia di scomparire: «Le loro parole non raccontano solo ciò che è accaduto, ma trasmettono il modo in cui si è vissuto, ciò che si è imparato, ciò che si è amato e perduto. In questo senso, la memoria non è soltanto un fatto individuale: è un patrimonio collettivo che ci aiuta a costruire un presente più solido e un futuro più consapevole» (p. 11). Attraverso il racconto di esperienze e tradizioni, essi offrono alle nuove generazioni radici profonde e strumenti educativi preziosi, come la resilienza e la gratitudine. Il progetto legato al libro di Anna Napoli invita quindi il mondo della scuola a valorizzare il dialogo intergenerazionale, ricordando che custodire la memoria è l’unico modo per costruire un futuro consapevole e restare umani.

Il libro presenta la testimonianza di Anna Napoli, ex docente di Materie letterarie e Latino nei licei palermitani e della provincia, che ripercorre qui le memorie del suo paese d’origine, Santo Stefano di Camastra, durante il periodo fascista e il dopoguerra.

Il testo sottolinea l’importanza degli anziani come custodi dell’identità collettiva, capaci di tramandare valori di resilienza e dignità alle nuove generazioni. Attraverso una vivace e coinvolgente narrazione personale, l’autrice analizza l’apparato ideologico del regime fascista, descrivendo in modo vivace le modalità con cui il potere cercava di controllare ogni aspetto della vita quotidiana e della cultura. Parallelamente, emergono racconti toccanti di solidarietà umana e onestà che caratterizzavano la comunità locale nonostante la povertà e i conflitti.

L’opera si propone come un ponte educativo, invitando i giovani a riscoprire le proprie radici per costruire un futuro più consapevole; quindi, come osserva nella sua “Nota” introduttiva l’assessore regionale on. Mimmo Turano, «la memoria non assurge ad oleografica rievocazione nostalgica, quanto piuttosto attiene alla ricostruzione di una funzione attiva da trasmettere alle future generazioni, proprio secondo quel principio educativo di tradizione e trasmissione che ne ha caratterizzato l’azione di professoressa» (p. 7).

Il libro è dedicato ai quattro nipoti e in particolare al nipote Santino Puleio, cui l’autrice si rivolge immediatamente chiarendo la genesi del titolo del libro: «”Per non dimenticare io ti chiedo”, ormai da anni questa è la solita frase con cui tu chiudi ogni nostra conversazione. Ma che cosa mi chiedi? Non quello che, di solito, i nipoti chiedono ai vecchi nonni, ma che io annoti, puntualizzi, ricordi e piccole storie, stati d’animo, non solo miei, ma di quanti, come me, si trovarono a vivere gli anni terribili della guerra e del dopoguerra. Anni pieni di paura, di terrore, di stenti, di privazioni e lavaggi di cervello, i primi, anni pieni di speranze, di sogni, e, perché no, di delusioni e amarezze, i secondi. Io ho sempre tergiversato, sia perché parlare di vicende lontane nel tempo cui si è stati testimoni o partecipi non è sempre facile, sia per il mio carattere schivo e restio, affetto, se così si può dire, da una specie di idiosincrasia grafologica. Ma, siccome ho 95 anni e sono pienamente consapevole della precarietà delle ultime fasi della parabola discendente della mia vita terrena e che, quindi, il tempo, per me, stringe, credo di non potere deludere ancora di più le tue aspettative, i tuoi desideri di conoscere e di sapere» (p. 17).

L’autrice però è arrivata a questa determinazione non in quanto «nonagenaria nostalgica “laudator temporis acti”, ma perché vede nel nipote la stessa richiesta che veniva dai suoi alunni, chiarendo mirabilmente nel contempo la sua altissima concezione dell’insegnamento: «il professore non è colui che, dall’alto della cattedra pontifica, dà ordini, impone la sua autorità, ma colui che, con umiltà ed abnegazione, aiuta, fornisce strumenti, suggerisce metodologie di studio, spiega, con imparzialità, passaggi, cause ed effetti di avvenimenti storici e letterari. Infatti è, stando vicino ai giovani, prendendo visione del loro modo di ragionare ora giusto, ora sbagliato, approvando o confutando le loro idee, che si conquista la loro fiducia, il loro affetto, la loro stima e si diventa, talvolta addirittura, il loro maestro di vita, il loro modello. Ma nello stesso tempo, questo contatto è quanto mai proficuo per il professore, perché si viene a creare uno scambio reciprocamente simbiotico: il docente dà, e nello stesso tempo riceve, riceve forza giovanile, spinta ad agire, ad uscire dal suo mondo paludato e perché no, talvolta, chiuso e deluso del suo essere» (p. 17). L’insegnamento è dunque un baratto simbiotico di umanità, dove il passato fornisce gli strumenti e il presente la forza per usarli.

Viene ribadita la funzione fondamentale e insostituibile della memoria: gli anziani sono visti come custodi di un patrimonio di saggezza e resilienza, fungendo da ponte indispensabile tra passato e futuro, specialmente in un’epoca di tumultuosi cambiamenti tecnologici.

Si ha poi un’analisi dettagliata del controllo totale esercitato dal regime fascista su ogni aspetto della vita pubblica e privata, dalla lingua alle istituzioni, dalla demografia alla propaganda culturale. Vengono citate le varie forme di manipolazione della vita quotidiana: l’abolizione dell’uso del “Lei” a favore del “Voi”, l’italianizzazione forzata dei cognomi (l’attore Rascel fu ribattezzato “Rascele”) e dei termini stranieri (es. “caffetteria” invece di “bar”, “Standa invece di Standard”), l’introduzione dell’era fascista (per cui il 1930, anno di nascita dell’autrice, era diventato l’Anno VIII), l’obbligo del saluto romano.

Non mancano i riferimenti alle politiche demografiche (con la tassa sul celibato introdotta nel 1927 e i premi in denaro per le famiglie numerose) e le notizie sulla riforma scolastica di Bottai (introduzione della scuola media unificata, abolizione del dialetto, enfasi sull’educazione fisica e sulla cultura militare, ecc.)

Parallelamente, viene colta la coesistenza di un’Italia “a-fascista” o apertamente oppositrice: vengono così menzionati i professori universitari (tra cui Borgese e Orlando) che nel 1931 rifiutarono il giuramento di fedeltà al regime e soprattutto viene citato l’esempio di Benedetto Croce: «Il suo atteggiamento fu bifronte, di “scudo e freno”, da un lato di difesa, dall’altro di freno, perché anche quando sembrava che parlasse d’altro ogni sua parola consigliava di resistere, resistere, resistere: non per nulla Calamandrei ricondusse a lui l’inizio della Resistenza» (p. 21).

Si ricorda anche come i “Littoriali della Cultura” fossero divenuti paradossalmente luoghi di discussione vivace, dove i giovani esprimevano spirito critico: a Palermo, nel 1938, scoppiò uno scandalo quando alcuni studenti sostennero che l’arte dovesse essere libera e non asservita al regime. Inoltre sono citate le forme di satira politica con cui studenti e buontemponi deridevano l’ignoranza dei gerarchi, spesso bersagli di barzellette sulla loro scarsa cultura.

Non manca il riferimento alle leggi razziali del 1938, con il ricordo particolare di Maurizio Ascoli, insigne medico ebreo di Palermo, rimosso dalla cattedra, costretto a esercitare clandestinamente (le sue ricette venivano firmate da un giovane assistente, il futuro professor Fradà) e infine reintegrato con pieni onori dagli anglo-americani nel 1943.

Un altro episodio esemplare riguarda il colonnello Sebastiano Alfieri, comandante della brigata Sassari e zio dell’autrice, che ebbe il coraggio di rifiutare l’arruolamento nella Milizia di Mussolini; convocato a Palazzo Venezia, non cedette alle lusinghe di una carriera fulminante dicendo al Duce: «Eccellenza, mi dispiace, quando iniziai la mia carriera militare, giurai fedeltà nelle mani del Re, non posso ora tradire il mio giuramento»; Mussolini gli strinse la mano esclamando: «Ce ne fossero di uomini come lei!» (p. 22); tuttavia per quel “no”, Alfieri non ebbe mai la carriera che avrebbe meritato, pagando il prezzo della sua coerenza fino al settembre 1943, allorché a porta San Paolo fu tra i primi soldati italiani a schierarsi contro i tedeschi a difesa della popolazione civile; subì poi una caccia spietata da parte dei nazifascisti e si portò dietro le conseguenze di una pallottola che gli aveva leso il cervelletto; fu poi insignito della medaglia al merito per la lotta partigiana.

Il racconto si sposta poi sulla dimensione locale, sul “caro paese” natìo, Santo Stefano di Camastra, descrivendo una Sicilia “babba” (ingenua e priva di mafia all’epoca) ma segnata da durissime condizioni di vita.

L’economia si basava sulle fabbriche di mattoni e ceramiche e sulla pesca; i salari erano bassissimi (meno di due lire al giorno) e la carne era un lusso rarissimo. La denutrizione cronica favoriva la diffusione di malaria e TBC: Anna Napoli ricorda la morte di una sua compagna di scuola a causa della TBC e il successivo rogo delle masserizie della famiglia povera.

Era però una società caratterizzata da grande dignità e senso del decoro: viene citato l’episodio di un vecchio contadino che si impiccò per la vergogna di aver subito il sequestro del suo unico asino per un debito non saldato.

Inoltre, nonostante la miseria, la comunità operava come una “famiglia allargata”: il padre dell’autrice aiutava gli operai e i bisognosi non con denaro (per evitare che venisse sprecato al gioco), ma fornendo generi alimentari o pagando doppie retribuzioni in occasioni speciali. In quel periodo dunque «c’era una coralità di partecipazione affettiva per cui anche quel modo di salutare “baciamo le mani”, “voscenza benerica”, non era espressione di un residuato servilismo feudale ma una manifestazione di stima, calore affettivo, simile all’affetto che il figlio nutre verso il padre» (p. 25).

Era diffuso e rispettato il senso dell’onestà: i bambini venivano educati al rispetto e all’integrità, come dimostrato dall’episodio del piccolo Davì, che restituì un portafoglio smarrito sulla piazza della chiesa Matrice.

Non mancano riferimenti a forme di credulità popolare e superstizione, come l’uso di mettere oggetti d’oro nelle mani dei neonati al primo taglio delle unghie, come auspicio per un futuro migliore.

Tornando ad analizzare il ventennio fascista, l’autrice mette efficacemente in luce la distanza siderale tra le “parole altisonanti” del Duce (il “posto al sole”, i “colli fatali”) e la miseria reale della popolazione: mentre il regime sognava l’Impero, i cittadini erano costretti a raccogliere le “cicche” per strada per fumare e a risuolare le scarpe all’infinito. Questo dettaglio descrittivo smonta efficacemente il mito della grandezza fascista, rivelando un Paese che viveva di stenti mascherati da patriottismo.

Spicca particolarmente la figura della madre dell’autrice, il cui rifiuto categorico di consegnare la fede nuziale alla patria (“la fede non si dà!”) rappresenta una forma di resistenza silenziosa ma ferma; inoltre, in un’epoca di conformismo assoluto, il gesto di nascondere le pentole e le posate per salvarle dalla fusione bellica è un atto di difesa dell’identità familiare contro l’invadenza dello Stato.

Emerge nel complesso la “dignitosa e tranquilla sopportazione” di chi viveva in quel difficile periodo: vediamo figure come il padre dell’autrice, che con ironia (“tra il serio e il faceto”) evita le adunate del sabato accampando scuse sugli orari del riposo, e i volontari in Spagna, descritti come “ingannati” dalla promessa di un lavoro in Africa. Se ne deduce che la dittatura si reggeva tanto sulla forza quanto sulla manipolazione del bisogno economico.

Un riferimento al “Libro e moschetto” e al paragone con altri libretti rossi o neri della storia sposta la riflessione su un piano universale: l’autrice, nel suo ruolo di educatrice, mette in guardia contro ogni tipo di asservimento della cultura al potere, ricordando in particolare come la scuola dell’epoca non formasse cittadini critici, ma “fascisti perfetti” che dovevano ripetere meccanicamente che “Mussolini ha sempre ragione”, annullando ogni capacità di analisi oggettiva.

Particolarmente interessante è la sezione in cui viene descritto il clima dei primi mesi di guerra nel 1940: la vita quotidiana cambiò drasticamente, con l’oscuramento delle città e l’implementazione di misure di sicurezza; i bombardamenti aerei causarono paura e distruzione tra la popolazione; la scarsità di cibo portò a razionamenti e al mercato nero, con famiglie che lottavano per sopravvivere. La guerra si rivelò sempre più disastrosa, con perdite significative e una crescente consapevolezza della sconfitta imminente.

Tanti ricordi personali e familiari aggiungono vivacità al racconto; particolarmente coinvolgente il seguente brano, che racconta l’esperienza della guerra vista con gli occhi delle alunne liceali: «I miei mi avevano iscritta al Regio Ginnasio Liceo Giovanni Meli di piazza Sette Angeli, che aveva distaccato le prime classi in un palazzo vicino preso in affitto, il palazzo del barone Artale: le stanze intercomunicanti, le pitture dei tetti, i caminetti adornati e artisticamente istoriati spesso attiravano la nostra attenzione e ci distraevano dall’applicazione allo studio; l’ultima stanzetta dello stabile era la mia classe, accanto alla quale vi era un piccolissimo gabinetto. […] Di fronte al portone d’ingresso, era stato da poco costruito un ricovero antiaereo le cui pareti ancora grondavano acqua. Appena suonava la sirena d’allarme, le insegnanti, ognuna con la propria classe, scendevano nel ricovero. Noi ragazzette di dieci o undici anni tremavamo e per la paura (qualcuna piangeva) e per il freddo che c’era lì, ma l’unica parola di consolazione che sapevano darci, era l’invito a cantare inni patriottici. Esaurito il repertorio patriottico, per sdrammatizzare un po’ la situazione, recitavamo la nostra pregheria alla Vergine – parodia questa, creata da non so chi, dell’Ave Maria –: “Ave Maria Gratia plena, / fa’ che suoni la sirena / che venga l’aeroplano / nell’ora di Italiano, che venga l’Inglesino / nell’ora di Latino, / che venga l’Aereonautica / nell’ora di Matematica”. Cessato l’allarme si ritornava in classe, e si riprendevano regolarmente le lezioni» (p. 29).

L’autrice descrive ottimamente il passaggio dall’entusiasmo patriottico iniziale (alimentato dalla propaganda fascista) al terrore reale dei bombardamenti. Viene ricordato il suono “lugubre e straziante” delle sirene degli allarmi, che annullava ogni distinzione tra giorno e notte, costringendo le persone a correre verso i rifugi improvvisati.

Non manca la rievocazione dei terribili bombardamenti che colpirono Palermo (in particolare quelli del 1943), descrivendo una città “ferita a morte”, con macerie ovunque e l’odore acre della polvere e della morte che restava nell’aria per giorni: «E venne il giorno dei bombardamenti. Il sibilo delle sirene, lugubre e straziante, lacerava l’aria e il cuore, annunciando l’arrivo dei ‘liberatori’ che, per liberarci, ci piovevano addosso morte e distruzione. Si correva allora, col fiato in gola, verso i rifugi, verso le grotte, verso qualunque buco che potesse offrire una parvenza di protezione. […] Ricordo il sibilo acuto delle bombe che cadevano, il boato assordante delle esplosioni che facevano tremare la terra sotto i piedi, il fumo denso e acre che toglieva il respiro e la polvere, tanta polvere che copriva ogni cosa, quasi a voler stendere un velo pietoso su tanto scempio» (p. 33).

Poco più avanti, l’autrice aggiunge un dettaglio molto personale sul contrasto tra la propaganda e la realtà: «Palermo, la bella Palermo, era diventata un ammasso di macerie. I palazzi sventrati mostravano l’interno delle case, le stanze dove la gente aveva vissuto, amato, sperato, ora esposte allo sguardo di tutti, come ferite aperte che non potevano rimarginarsi. E noi, piccoli spettatori di questo immane dramma, ci chiedevamo dove fosse finita la gloria e la potenza che ci avevano promesso» (p. 35).

Queste citazioni mostrano chiaramente come la prof.ssa Napoli voglia trasmettere ai nipoti non un dato storico asettico, ma il trauma sensoriale (i suoni, gli odori, la polvere) e psicologico di chi ha vissuto la guerra sulla propria pelle.

Un passaggio particolarmente forte riguarda il comportamento dei soldati tedeschi mentre risalivano la Sicilia; l’autrice racconta che, prima di abbandonare le postazioni, i tedeschi minarono sistematicamente il terreno e le strade; molte persone persero la vita o rimasero gravemente ferite saltando sulle mine anti-uomo lasciate “per dispetto” o per rallentare l’avanzata degli Alleati.

Viene anche descritta la fame “nera” che attanagliava la popolazione: «La situazione, di giorno in giorno, precipitava: quella piccola razione di pane, non sempre veniva data, il mercato nero (la borsa nera come veniva chiamata) prosperava. Chi doveva controllare, si lasciava corrompere, talvolta non per lucro o mala fede, ma per necessità, perché aveva la famiglia da sfamare» (p. 61). Il mercato nero era l’unica via di sopravvivenza, ma a prezzi esorbitanti che riducevano le famiglie alla miseria.

L’autrice narra poi lo sbarco degli americani non solo come un evento militare, ma come uno shock culturale:

«E finalmente arrivarono gli ‘Americani’! Erano tanti, giovani, belli, sani, ben nutriti, profumati di sapone e di tabacco biondo. […] Arrivavano con le loro camionette, le loro jeep, i loro camion carichi di ogni ben di Dio e noi ragazzi li guardavamo come se fossero scesi da un altro pianeta. Ci distribuivano cioccolata, sigarette, caramelle e quella strana gomma da masticare, il chewing-gum, che noi non avevamo mai visto e che masticavamo per ore e ore, fino a quando non perdeva ogni sapore. […] Non sembravano soldati che avevano fatto la guerra, ma ragazzi in gita premio. Portavano con sé un’aria di libertà, di spensieratezza che noi avevamo dimenticato o che, forse, non avevamo mai conosciuto. Con loro finiva l’incubo delle bombe e cominciava, pur tra mille difficoltà, una nuova vita» (p. 72). Questo momento segna nel libro lo spartiacque definitivo tra il periodo dell’oppressione fascista e della distruzione bellica e l’inizio della lenta ricostruzione verso la democrazia.

Di straordinaria efficacia è la descrizione di Palermo “liberata” dagli americani: «Lungo le strade spesso, si vedevano ragazzini che si accompagnavano a soldati americani, li portavano nelle taverne, dove gli osti, prima, servivano loro il buono e generoso vino siciliano, poi, una miscela di aceto e altri intrugli, li facevano ubriacare, e, privatili del portafoglio, li cacciavano fuori sul marciapiede dove subentravano i ragazzini che s’impadronivano delle loro scarpe e di qualche capo di vestiario che subito veniva messi in vendita sui mercati di Ballarò e del Capo. La ‘police’ che perlustrava la città, raccoglieva gli ubriachi e, con una sfilza di manganellate, li portava via. La sera, invece, le ‘segnorine’ a Piazza Massimo, ballavano il boogie woogie e poi, nelle stradine laterali, dilettavano i soldati. In questo periodo i furti negli appartamenti, gli scippi nei luoghi affollati o sui mezzi pubblici furono numerosi. […] Fiorì anche, molto proficuamente, l’attività commerciale dei borsisti neri, cioè dei venditori forniti non di licenza legale ma di licenza autonomamente autoconcessa che aprivano veri e propri empori clandestini e presso i quali si poteva trovare di tutto, perché all’arrivo delle navi americane che portavano derrate alimentari per sfamare il popolo, un esercito di corrotti, corruttori, accaparratori, spacciatori, nuovi imprenditori, si metteva in moto» (pp. 76-77).

L’ultimo capitolo presenta la realtà del dopoguerra, con le speranze presto deluse e i nuovi problemi da risolvere: «Nell’ordine e nel lavoro si sarebbe potuto realizzare una vera e propria rinascita; tutti i partiti dalla Democrazia Cristiana, ai Socialisti, ai Comunisti, ai movimenti sindacali, agli intellettuali, tutti, in piena libertà, avevano modo di esprimersi, ma quella rivoluzione silenziosa e non sanguinaria da tutti sognata, non si fece. Non si volle capire che la vera pace non è l’assenza della guerra, ma la presenza della giustizia. E così una gattopardesca dialettica politica del destruens atque costruens, protraendosi sine die, perché tutto rimanesse nello status quo antea, non solo non portò un significativo cambiamento inteso a creare una nuova dimensione della vita, cioè quel cambiamento che con modifiche graduali e razionali avrebbe dovuto portare, al di là delle pur importanti mete raggiunte col progresso economico, al di là del più diffuso generale benessere, una maggiore saggezza logico-gestionale ma, anzi favorì la formazione di una nuova realtà con valori aleatori, approssimativi e per niente alternativi ai precedenti» (p. 89).

Nelle pagine conclusive del libro, Anna Napoli rivolge parole cariche di affetto e di saggezza civile ai suoi nipoti, e in particolare a Santino, che è il nipote che l’ha spronata a scrivere queste memorie. L’autrice con un’esortazione latina incoraggia il nipote a non farsi abbattere dalle difficoltà del presente: «Quindi, che il domani non ti spaventi, sursum corda et ad maiora [in alto i cuori e verso cose più grandi], questo soltanto, nipote caro, sa e può dirti la tua vecchia nonna…» (p. 93).

Riprendendo un insegnamento di suo nonno, l’autrice spiega che, sebbene il tempo scorra inesorabile (omnia versat), l’uomo deve restare integro: «L’uomo […] non si deve lasciare travolgere dal marasma generale, non si deve smarrire nel labirinto della complicata esistenza ma deve seguire la sua via, percorrendo quel cammino indicatogli dalla bussola della sua vita» (p. 93).

Per rafforzare l’idea di fermezza d’animo, cita poi il Canto V del Purgatorio: “Sta come torre che non crolla sua cima per soffiar dè venti” (p. 93); con questa citazione, la nonna raccomanda ai nipoti di rimanere saldi nei propri valori, proprio come una torre che non vacilla nonostante le tempeste della vita o i cambiamenti della società.

C’è infine una nota molto personale rivolta al nipote Santino per averla aiutata a superare la sua riservatezza: «Ti ringrazio e per averla portata indietro nel tempo facendole vincere la sua innata ritrosia e per averla sollecitata ad alzare quel velo pietoso, sotto il quale avrebbe voluto, per sempre, nascondere, ricordi, sogni e delusioni della sua vita» (p. 93). La raccomandazione finale è dunque quella di non avere paura del futuro, di mantenere la propria rotta morale (la bussola) e di restare saldi nei valori nonostante il passare del tempo e le amarezze che la vita può riservare.

Nel complesso, la testimonianza di Anna Napoli serve a ricordare che la costruzione del futuro non può prescindere dalla comprensione delle sofferenze e dei valori di chi ha preceduto le attuali generazioni lungo i “sentieri della vita”: le sue memorie ci insegnano che custodire queste “piccole storie” – i silenzi di un colonnello, il coraggio di un medico radiato, il sapore di una caramella alla carruba – è l’unico modo per restare umani in un mondo frenetico che ha smarrito la bussola. La memoria è l’investimento più sicuro per garantire che le generazioni future non debbano mai camminare nel buio inconsapevole dell’oblìo.

P.S.: Il libro si può leggere online al link https://www.identitasiciliana.eu/wp-content/uploads/2026/01/2.pdf.

MARIO PINTACUDA

Palermo, 10 febbraio 2026

Grazie per questa straordinaria analisi. Mi ha particolarmente toccato il riferimento che è tutto di un lettore di grande sensibilità quando affermi “Queste citazioni mostrano chiaramente come la prof.ssa Napoli voglia trasmettere ai nipoti non un dato storico asettico, ma il trauma sensoriale (i suoni, gli odori, la polvere) e psicologico di chi ha vissuto la guerra sulla propria pelle”.