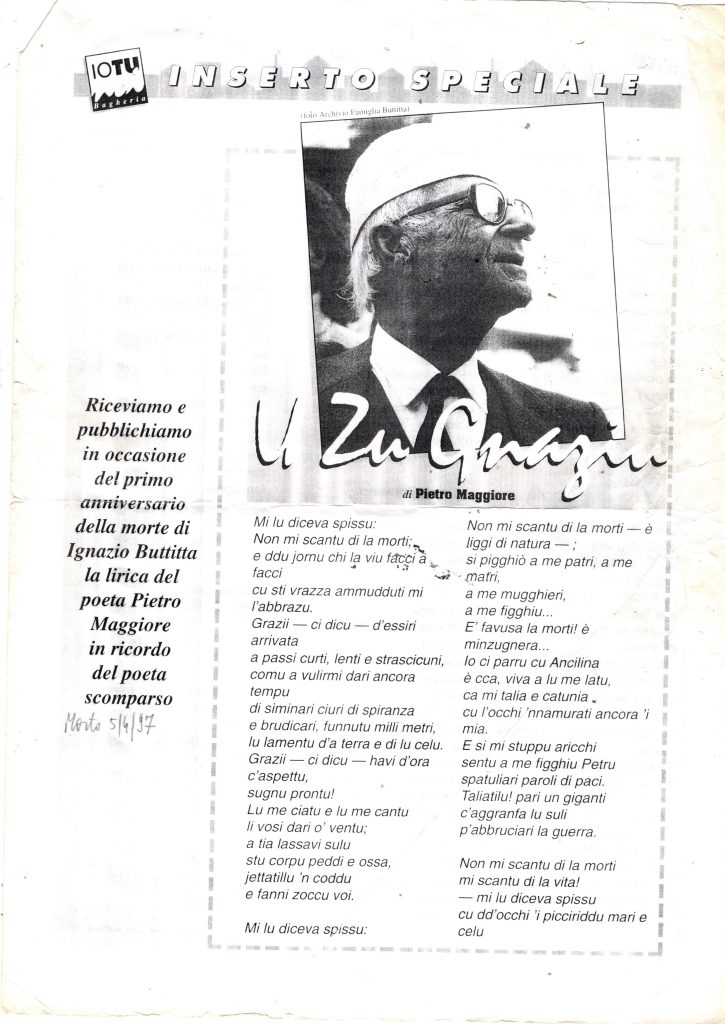

Nell’aprile 1998, in occasione del primo anniversario della morte del grande poeta Ignazio Buttitta (scomparso a Bagheria il 5 aprile 1997), mio cugino Pietro Maggiore compose una bellissima lirica commemorativa, che intitolò “U zù Gnaziu”.

Il sodalizio fra i due poeti bagheresi risaliva alla fine degli anni Settanta: Buttitta apprezzava molto le qualità poetiche di Pietro, ma soprattutto aveva per lui stima ed affetto, pur essendo consapevole delle differenze che li distinguevano: era più anziano di Pietro, non aveva “succhiato il latte della cultura”, aveva partecipato in modo tumultuoso e polemico alle vicende politiche.

In Pietro però riscontrava le caratteristiche di un vero “poeta”, come ricordava in “Io e Petru” (1984), la lirica che apre l’unica raccolta pubblicata da Pietro, “Azzurru” (1986): «La Puisia è paraddisu ‘n terra / e Petru l’havi chistu paraddisu” (“La Poesia è paradiso in terra / e Pietro lo ha questo paradiso”).

Ignazio Buttitta in quegli anni andava in giro per le piazze a recitare i suoi versi, novello rapsodo che riportava la poesia in mezzo alla gente, dopo troppi anni in cui essa era divenuta retaggio elitario di pochi intimi. Volle che Pietro venisse con lui: allora girarono insieme la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Campania, perfino la Lombardia. Le piazze si riempivano di gente, che andava ad ascoltare ed applaudire i loro versi, composti in dialetto siciliano, ma comprensibili ai cuori e alle menti di tutti.

Basterà dire che Pietro ormai chiamava affettuosamente Buttitta “zù Gnaziu” per capire quanto la scomparsa del poeta l’avesse addolorato.

La poesia “U zù Gnaziu” inizia con la rievocazione del modo ironico e sornione con cui Buttitta aveva sempre pensato alla morte:

«Mi lu diceva spissu: / Non mi scantu di la morti; / e ddu jornu chi la viu facci a facci / cu sti vrazza ammudduti mi l’abbrazzu. / Grazii – ci dicu – d’essiri arrivata / a passi curti, lenti e strascicuni, / comu a vulirmi dari ancora tempu / di siminari ciuri di spiranza / e brudicari, funnutu milli metri, / lu lamentu d’a terra e di lu celu. / Grazii – ci dicu – havi d’ora / c’aspettu, / sugnu prontu! / Lu me ciatu e lu me cantu / li vosi dari o’ventu: / a tia lassavi sulu / stu corpu peddi e ossa, / jettatillu ‘n coddu / e fanni zoccu voi».

[«Me lo diceva spesso: / Non mi spavento della morte; / e quel giorno che la vedrò faccia a faccia / l’abbraccerò con queste braccia molli. / Grazie – le dirò – d’essere arrivata / a passi corti, lenti e strascicati, / come a volermi dare ancora tempo / di seminare fiori di speranza / e seppellire, profondo mille metri, / il lamento della terra e del cielo. / Grazie – le dirò – è tanto che aspetto, / sono pronto! / Il mio fiato e il mio canto / li volli dare al vento: / a te ho lasciato solo /questo corpo pelle e ossa, / gettatelo addosso / e fanne quello che vuoi»].

La seconda strofe diventa una dissertazione sulla morte, che è “fàvusa” e “minzugnera”, falsa e bugiarda, perché in realtà non riesce ad eliminare i grandi affetti della nostra vita (come erano stati per Buttitta i genitori, la moglie e il figlio Pietro), che restano comunque sempre con noi:

«Mi lu diceva spissu: / Non mi scantu di la morti / – è liggi di natura -; / si pigghiò a me patri, a me matri, / a me mugghieri, / a me figghiu… / È fàvusa la morti! è minzugnera… / lo ci parru cu Ancilina, / è ccà, viva a lu me latu, / ca mi talìa e catunìa / cu l’occhi ‘nnamurati ancora ‘i mia. / E si mi stuppu aricchi / sentu a me figghiu Petru / spatuliari paroli di paci. / Taliàtilu! pari un giganti / c’aggranfa lu suli / p’abbruciari la guerra»

[«Me lo diceva spesso: / Non mi spavento della morte / – è legge di natura -; / si è presa mio padre, mia madre, / mia moglie, / mio figlio. / È falsa la morte! È bugiarda… / Io ci parlo con Angelina / è qua, viva accanto a me, / che mi guarda e borbotta / con gli occhi ancora innamorati di me. / E se mi stappo le orecchie / sento mio figlio Pietro / diffondere parole di pace. / Guardatelo! Pare un gigante / che agguanta il sole / per bruciare la guerra»].

Vale la pena di ricordare che Pietro Buttitta (1931-1994) era stato un famoso giornalista, attivo nei maggiori quotidiani italiani ed europei, inviato speciale di Radio Uno e poi vicedirettore del Giornale Radio, nonché corrispondente dall’estero, ove seguì grandi avvenimenti internazionali come la caduta del muro di Berlino, le vicende dell’Est europeo, del Medio ed Estremo Oriente.

Nella terza strofe compaiono le “ultime volontà” del poeta, che immagina e quasi pregusta le sue esequie:

«Non mi scantu di la morti, / mi scantu di la vita! / – mi lu diceva spissu / cu dd’occhi ‘i picciriddu mari e celu / e vuci d’azzaru ca spaccava i petri. / Quannu arriva lu me jornu / non vogghiu lodi, ciuri e né prigheri; / vogghiu lu calori d’a famigghia / e, si idda voli, anchi a missa ‘n chiesa. / Vogghiu ddu jornu tutta ‘na gran festa / di genti vera e picciriddi allegri / c’a primavera ‘n gola e a puisia; / e centu e centu vuci / gridari a scattacori: / “Murìu Gnaziu, u poeta di puvireddi!”».

[«Non mi spavento della morte, / mi spavento della vita! / me lo diceva spesso / con quegli occhi di bambino mare e cielo / e voce d’acciaio che spaccava le pietre. / Quando arriva il mio giorno / non voglio lodi, fiori né preghiere; / voglio il calore della famiglia / e, se lei vuole, anche la messa in chiesa. / Vogli quel giorno / tutta una grande festa / di gente vera e bambini allegri / con in gola la primavera e la poesia; / e cento e cento voci / gridare a squarciagola: / “È morto Ignazio, il poeta dei poveretti!»]

La quarta strofe rievoca la triste ma serena immagine di Ignazio “cunzatu ‘nno tabbutu”, “composto nella bara”, simile a un bambino che dorme, con in testa il suo leggendario fez bianco e col maglione rosso e con le scarpe nuove (“a prima misa”), pronto a percorrere il cammino fino al camposanto, là dove si ricompongono tutte le famiglie della terra:

«Erano li cincu di la sira / quannu lu vitti / cunzatu ‘nto tabbutu. / Ancora coloritu, / cu l’occhi chiusi e duci / e la vucca cusuta, / pareva un nutricheddu chi durmeva / ‘nte’ vrazza di la matri / c’aIlattava. / Ch’era beddu u zu Gnaziu / ‘nta’ ddu letto ciurutu: / cu fez bianco e lu magghiuni russu, / li càvusi ‘mpianciati / e li scarpi a prima misa / parìa ca mi dicìa: / “Petru, nn’haiu di caminari!” / E caminò u zu Gnaziu: / di l’Aspra o’ Municipio e poi a’ Chiazza / e infine o’ Campusantu, / unni è distinu ca si ricomponi / ogni famigghia ca ‘n terra si forma».

[«Erano le cinque della sera / quando lo vidi / composto nella bara. / Ancora colorito, / con gli occhi chiusi e dolci / e la bocca cucita, / pareva un neonato che dormiva / fra le braccia della madre / che lo allattava. / Com’era bello lo zio Ignazio / in quel letto fiorito: / col fez bianco e il maglione rosso, / con i pantaloni stirati / e le scarpe mai messe prima / pareva che mi dicesse. / “Pietro, ne ho strada da fare!” / E camminò lo zio Ignazio: / dall’Aspra al municipio e poi alla piazza / e infine al camposanto, / ove è destino che si ricomponga / ogni famiglia che si forma sulla terra»].

La quinta strofe descrive la cerimonia funebre, durante la quale “quattro corvi spinnacchiati” riuscirono soltanto a pronunciare parole di circostanza (“paroli ‘nvirniciati”), mentre il popolo, il suo popolo, “non c’era”; c’erano però i becchini, mentre chi davvero soffriva per la morte del poeta poteva solo contare per l’ultima volta i suoi 97 anni di vita:

«‘Nta’ chiazza quattru corvi spinnacchiati / sbraitavano paroli ‘nvirniciati / chi comu petri cadevano e’ so’ peri. / E Gnaziu l’appi intero lu serviziu: / varba, capiddi e spazzola ‘nte’ spaddi. / Ma u populu, u so’ populu non c’era / – c’erano però li beccamorti – / e io lu cuntavi, / a la manera d’iddu, / 97+97 / e m’aggruppò la vuci ‘nta la gargia: / e lu celu era vùnciu, allazzaratu / comu quannu inchiuvaru a Cristu ‘n Croci».

[«In piazza quattro corvi spennacchiati / sbraitavano parole riverniciate / che come pietre cadevano ai suoi piedi. / E Ignazio lo ebbe intero il servizio funebre: / barba, capelli e spazzola nelle spalle. / Ma il popolo, il suo popolo non c’era / – c’erano però i beccamorti – / e io lo contai, / come faceva lui, / 97+97 / e la voce mi si strozzò in gola: / e il cielo era gonfio, livido / come quando inchiodarono Cristo sulla croce”]

La camera mortuaria fu allestita al municipio di Bagheria; seguì poi la funzione religiosa alla Madrice. Ma dopo il “miserere”, intonato dagli uccelli in volo, avviene un miracoloso e surreale trionfo della vita, con Ignazio che “viene fuori dalla tomba” e cammina davanti alla schiera dei grandi siciliani del passato, tutti pronti a fare festa (anzi, “fistazza”) con lui e ad accoglierlo fra loro:

«Ma poi ca u sagristanu grapìu la chiesa a li divozioni / e l’aceddi ci cantaru u misereri, / vitti u zu Gnaziu fora du tabbutu / jucari chi carusi e ci diceva: / “Grapiti i vrazza o’ soli e a’ puisia, / non l’ascutati sti mircanti di paroli / ca mi scipparu la lingua, / m’arrubbaru la vuci e, attriviti, / li ‘nchiuvarunu ‘nta’ cascia”. / E mentri accarizzava li carusi / vitti avanzari allegra ‘na gran schiera. / Primi tra tutti c’erano i tri Petri: / Lanza, Tornatone cu Fudduni; / sigueva Aiello, Guttuso e Civello; / Girgenti, Meli, Murdolo e Garaio; / Giardina, Sciascia, Tempio cu Busacca; / e, a chiudiri la fila, Peppi Schera. / Di lato c’era Rosa Balistreri / cu la chitarra ‘mmanu chi cantava / e Pintacuda ca batteva u tempu / usannu lu clarinu pi bacchetta. / Paria un battagghiuni di surdati / chi va in licenza a casa a fari festa. / E ficiru fistazza attorno a Gnaziu / canturi di la paci e d’a famigghia, / poeta di lu populu d’u munnu».

[«Ma dopo che il sagrestano aprì la chiesa alle devozioni / e gli uccelli cantarono il miserere, / io vidi lo zio Ignazio fuori dalla tomba / giocare coi ragazzini e che diceva: / “Aprite le braccia al sole e alla poesia, / non li ascoltate questi mercanti di parole / che mi hanno strappato la lingua, / mi hanno rubato la voce e, sfacciati, / li inchiodarono alla cassa”. / E mentre accarezzava i ragazzi / vide avanzare allegra una grande schiera. / Primi tra tutti c’erano i tre Pietri: / Lanza, Tornatone con Fudduni; / seguiva Aiello, Guttuso e Civello; / Girgenti, Meli, Murdolo e Garaio; / Giardina, Sciascia, Tempio con Busacca; / e, a chiudere la fila, Peppi Schera. / Di lato c’era Rosa Balistreri / con la chitarra in mano che cantava / e Pintacuda che batteva il tempo / usando il clarinetto per bacchetta. / Pareva un battaglione di soldati / che va in licenza a casa a fari festa. / E fecero gran festa attorno a Ignazio, / cantore della pace e della famiglia, / poeta del popolo del mondo»].

Fra tutti questi grandi defunti, mi commuove il ricordo di mio padre, che dirige quella sublime orchestra ultraterrena “usannu lu clarinu pi bacchetta”.

Nell’ultima strofe la voce di Ignazio torna a prorompere, forte e “stentorea” più che mai, diffondendo ovunque ancora una volta il suo messaggio d’amore, in un trionfo sublime di fiori:

«Ora scattò pivveru lu zu Gnaziu; / e, comu s’avissi ‘n corpo ‘nsarvaggiuti / centu Stèntori, / fu tronu di celu la so vuci; / e nni trimò la chiazza senza cruci: / “Matri, patri, figghi / e carusi di tutto lu munnu, / io, lu poeta di l’amuri, vi chiamu! / Ognuno lu so ciuri pusassi sopra lu miu: / timogni di ciuri, / timogni di ciuri, / ‘nciavuriati la terra”».

«Ora proruppe davvero lo zio ignazio; / e, come se avesse in corpo cento Stèntori selvaggi, / fu tuono di cielo la sua voce; / e ne tremò la piazza senza croce: / “Madri, padri, figli / e bambini di tutto il mondo, / io, il poeta dell’amore, vi chiamo! / Ognuno posi il suo fiore sopra il mio: / cumuli di fiori, / cumuli di fiori, / riempite di fiori la terra».

Così un grande poeta sapeva celebrarne un altro, senza piaggeria, senza fronzoli, senza retorica, con i suoi versi immediati e sinceri, nel suo dialetto impareggiabilmente ricco ed efficace.

MARIO PINTACUDA

Palermo, 7 novembre 2025

P.S.: Domani, 8 novembre, Pietro avrebbe compiuto 95 anni; e sicuramente in cielo gli staranno preparando immancabilmente una bella “fistazza”, cui parteciperanno di certo tutti gli indimenticabili personaggi che ha ricordato nella sua bella poesia.