Mio nonno, Salvatore Pintacuda, era un impiegato del comune di Bagheria; ma il mensile del municipio era di sole 45 lire, sicché il nonno, per mantenere la famiglia (moglie e cinque figli), continuò anche il suo lavoro d’infermiere e, parallelamente, faceva il barbiere.

In realtà queste due ultime professioni a quei tempi erano quasi la stessa cosa: infatti nei “saloni” i barbieri attaccavano ai clienti le sanguisughe (“sanguette”) come rimedio per l’ipertensione, cavavano denti senza anestesia, eseguivano piccole operazioni e lievi incisioni, curavano le lussazioni e perfino le fratture.

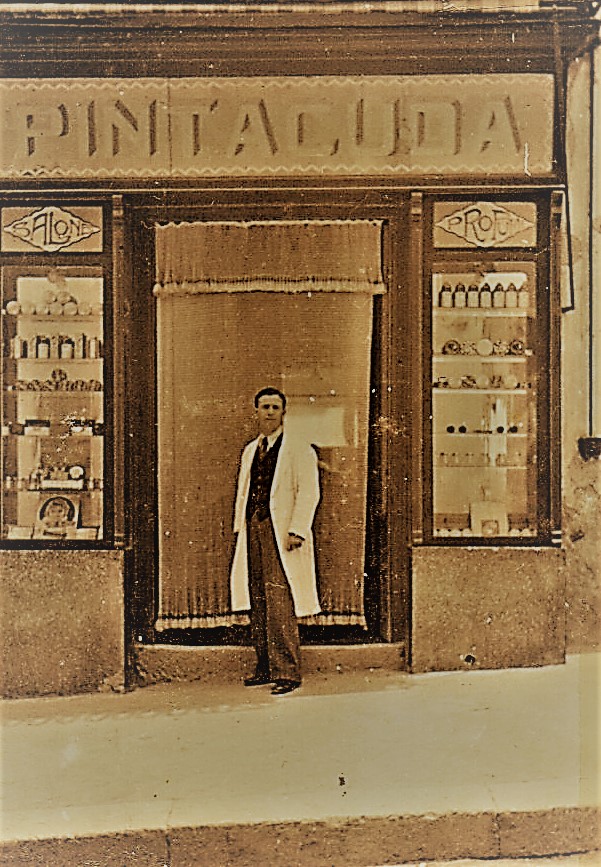

Dopo la morte del nonno (1929), negli anni Trenta il “salone”, che si trovava originariamente in corso Butera vicino piazza Madrice, passò ai miei zii; era un locale vagamente “liberty”, molto elegante (grazie soprattutto al gusto decorativo di zio Nino) e vi si vendevano anche essenze e profumi.

Dopo il matrimonio di Nino, a occuparsene fu poi soltanto lo zio Masino, che lo tenne per oltre quarant’anni; eccolo in due foto che risalgono agli anni Trenta del secolo scorso.

Alla fine degli anni Cinquanta il salone fu trasferito accanto alla Chiesa Madre.

Da piccolo, quando venivo a Bagheria per le vacanze estive, con mio padre passavo quasi ogni giorno dal “salone” dello zio; ricordo benissimo il locale tirato a lucido, con due-tre poltrone provviste di braccioli e poggiatesta (in passato erano state normali sedie, decisamente più scomode); c’erano alcune sedie normali per l’attesa, una vetrina che conteneva tutti gli attrezzi del mestiere, una bacinella di zinco per l’acqua e alcune riviste e giornali.

Il barbiere indossava immancabilmente un camice bianco, con un ampio taschino per contenere il pettine d’osso; era assistito da un collaboratore principale (nel caso di mio zio era Bartolo Prestigiacomo, il “giovane” del negozio) e da diversi “picciriddi” che per poche lire svolgevano alcuni servizi: passare al barbiere gli oggetti necessari, avvicinare la bacinella dell’acqua, andare a comprare qualcosa, cacciare le mosche, soprattutto spazzare via peli e capelli dalle spalle del cliente (sperando di ottenerne una mancia).

Il barbiere conosceva le preferenze dei suoi clienti, ma chiedeva sempre che taglio di capelli desiderassero: una decisa accorciata (“scuzzulata”), un taglio “alla tedesca” (capelli corti dietro), “all’umberta” (capelli rivolti in alto), a sfumatura alta sulla nuca (“a sfumari ‘nto cozzu”), alla fratesca (“a tunna”). Non esistevano ancora – prima del 1968 – i “capelloni”, né le rasature a zero o le colorature punk degli anni successivi.

Il barbiere usava vari tipi di forbice, pettine e rasoio; per la sfumatura (o per tagli più radicali) si usava un tagliacapelli regolabile (’a machinetta); non mancava, per chi li aveva, un’aggiustatina (“ddizzata”) ai baffi (“mustazzu”); seguiva il taglio dei peli del naso e delle orecchie e alla fine l’applicazione di borotalco, cipria e profumo.

Moltissime persone andavano ogni giorno al “salone” per farsi fare la barba: l’operazione era eseguita con un rasoio affilatissimo, che veniva affilato sulla “striscia”, una sorta di bacchetta di cuoio; la rasatura era preceduta da un’accurata insaponatura ed era eseguita con molta attenzione, abilità e competenza, principalmente in momenti cruciali come il “contropelo” e in punti delicati come il mento (“u varvarottu”) e il collo, dove – specie se il cliente si muoveva – poteva scapparci qualche taglietto; in tal caso si ricorreva allo stick emostatico (“stagghiasangu”) o all’allume di rocca.

Soprattutto, il “salone” era un vero e proprio ritrovo sociale, dove si chiacchierava, si commentavano gli episodi più attuali, si trascorreva il tempo senza fretta e spesso senza guardare l’orologio. Tanto è vero che la domenica mio zio Masino finiva spesso oltre le 14, orario di chiusura previsto; noi, a casa di mia nonna, lo aspettavamo per mangiare: e io mi mettevo di vedetta in terrazza e, quando lo vedevo “arricamparsi” in fondo a Piazza Indipendenza, potevo dire trionfalmente: “Arriva lo zio Masino! Calate la pasta”.

L’appetito era tanto, ma per fortuna io in genere ero stato messo “in sicurezza” (oggi si dice così) da un gustoso antipastone di patate fritte che immancabilmente mia zia Ciccina mi cucinava (“vasinnò u picciriddu alle dui nun ci arriva!”).