Roma: tarda serata di un giorno imprecisato di un anno imprecisato del I secolo avanti Cristo (verosimilmente nel periodo 60-57 a.C.). Da un’elegante “domus”, la casa di un’illustre famiglia plebea, provengono risate sfrenate, voci che si accavallano fra loro in modo concitato, musichette conviviali. Una serata fra amici: baldoria, scherzi, festosità; il trionfo di una gioventù nel pieno della sua esuberanza.

A notte ormai inoltrata, un giovane esce dalla ricca abitazione, un po’ traballante sulle gambe, evidentemente per i molti bicchieri di vino tracannati. Percorre a piedi la distanza (presumibilmente non lunghissima) che lo separa da casa sua. Entra barcollando, non si sveste nemmeno e si butta sul letto.

Ma non dorme, non riesce a dormire, si gira e si rigira nel letto. È sovreccitato, sorride, medita, riflette, ripensa alle ore precedenti. Rivive, soprattutto, la sfida poetica che ha combattuto con il suo caro amico, l’organizzatore della serata: una gara d’improvvisazione, un fermento creativo durato qualche ora e conclusosi, verosimilmente, con la vittoria dell’avversario.

Le ore della notte passano in questo trambusto, in questa turbolenza mentale che diventa agitazione fisica. A un certo punto, per la stanchezza, il giovane cede per qualche istante al sonno; ma presto si risveglia e immediatamente si mette a comporre dei versi. Ha voglia di prendersi la rivincita, di ricominciare al più presto la sfida interrotta.

Non c’è niente che gli riesca meglio, del resto. Pur essendo di buona famiglia, non ha voluto intraprendere il cosiddetto “cursus honorum”, la carriera politica; ha preferito invece dedicarsi alla poesia, insieme con un gruppo di altri giovani intellettuali, quasi tutti – come lui – di origine provinciale. Il grande “avvocato” Cicerone (“optimus omnium patronus”) li ha bollati con l’etichetta di “poëtae novi” (nella quale l’aggettivo “novi” aveva, come sempre a Roma, accezione negativa: “rivoluzionari, contrari alla tradizione, ribelli”); ma a loro poco importa, come del resto poco a loro importava della politica del tempo (“Non desidero troppo, o Cesare, di volerti piacere; / né voglio sapere se sei bianco o nero”).

Il giovane riprende in mano le sue tavolette e scrive di getto i suoi versi. Poi, appena finalmente spunta la luce, manda un suo schiavetto a casa dell’amico, per recapitargli di prima mattina i versi appena composti.

Il nome dell’amico era Licinio Calvo; mentre il giovane poeta di cui stiamo parlando era Gaio Valerio Catullo, che di questa esperienza lascia fedele testimonianza nel suo carme 50.

Il carme 50 di Catullo, in endecasillabi faleci, fu composto dal giovane poeta veronese dopo una notte pressoché insonne; ma in questo caso non era stato l’amore per la bellissima e incostante Lesbia a tenerlo sveglio, bensì il ricordo della serata precedente, trascorsa in compagnia dell’amico Licinio Calvo.

Calvo, nato a Roma e vissuto fra l’82 e il 47 a.C. (quindi pressoché coetaneo di Catullo), di illustre famiglia plebea, era figlio dello storico Licinio Macro; fu un brillante oratore di tendenza atticista (quindi avversario di Cicerone) e compose epigrammi, epitalami, epilli (fra i quali uno dedicato a Io, la fanciulla amata da Giove e trasformata in giovenca dalla gelosa Giunone) ed elegie (una scritta in occasione della morte della giovane moglie Quintilia).

Di Licinio Calvo, Catullo parla anche del carme 14 (nel quale polemizza scherzosamente con lui per l’invio di un dono “riciclato”, una raccolta di pessime poesie) e nel carme 53 (nel quale viene ricordata una sua mirabile requisitoria contro un tale Vatinio). Da quest’ultimo carme, nel quale Calvo viene definito da Vatinio “salaput(t)ium disertum” (“cosino eloquente”, v. 5), si ricava che fisicamente fosse di piccola statura (Pascoli lo descrisse come “piccolo e nervoso”).

E tuttavia questa “mezza cartuccia” dovette essere estremamente forte di carattere, determinato e passionale. Non a caso con Catullo si intendeva benissimo; e lo dimostra anche la serata passata insieme di cui fa menzione il nostro carme 50.

L’esordio rievoca una vera e propria “gara” di improvvisazione creativa fra i due poeti, avvenuta la sera prima, probabilmente a casa di Calvo. Entrambi i giovani erano otiosi (v. 1), cioè “liberi da impegni” di tipo “serio” (che nel caso di Calvo in genere non dovevano mancare); hanno perciò iniziato un “lusus”, un gioco letterario (“multum lusimus”, v. 2), fedeli alla loro adesione alla poetica ellenistico-alessandrina di derivazione callimachea, restando invece polemicamente lontani dalla poesia “ufficiale” romana, impegnata e solenne. Era questa la linea del gruppo di poeti di cui facevano parte, quelli che Cicerone definì “poetae novi” (non senza la sfumatura negativa che l’aggettivo “novus” aveva sempre a Roma).

Nella gara fra Catullo e Calvo, dunque, i versi, brevi e leggeri (“versicŭlos”, v. 4), erano stati creati a raffica, “a botta e risposta” (“reddens mutua”, v. 6) in metri diversi, “fra lo scherzo e il vino” (“per iocum atque vinum“, v. 6).

I due poeti avevano posto come regola di essere “delicati” (“convenerat esse delicatos”, v. 3), termine che in latino indicava un tono elegante, raffinato e al tempo stesso frivolo (per Cicerone “delicatus sermo” è un discorso scherzoso, cfr. De officiis I 144). Avevano dunque optato per un gioco leggero, per la creazione di nugae, “schiocchezzuole”, componimenti apparentemente di poco conto ma ottimamente curati a livello formale con un accurato “lavoro di lima” (labor limae).

Al termine della divertente sfida poetica, Catullo è andato via (“illinc abii”, v. 7), ancora sovreccitato e ammirato per il “lepos” dell’amico (“tuo lepore / incensus, Licini, facetiisque”, vv. 7-8), cioè per la sua arguzia colta, raffinata e garbata, che trova nelle “facetiae” (l’umorismo elegante e salace, ma privo di bassezze e volgarità) il suo terreno più fertile.

Arrivato a casa, Catullo è agitatissimo: i suoi sintomi, ironicamente descritti, sono quelli di un innamorato infelice, che si rivolta nel letto “in preda a un implacabile delirio” (“toto indomitus furore lecto / versarer”, vv. 11-12), senza prendere cibo e senza cedere al sonno; ma qui il furor consiste solo nel desiderio di rivedere al più presto la luce (“cupiens vidēre lucem”, v. 12) per poter parlare di nuovo con l’amico (“ut tecum loquerer simulque ut essem”, v. 13) e riprendere la gara della sera prima, magari prendendosi una rivincita.

Infine le sue membra, sfinite dalla stanchezza (“defessa labore membra”, v. 14) avevano ceduto momentaneamente al sonno, in un torpore catalettico che lo faceva sembrare quasi morto (“semimortua”, v. 15).

Al risveglio, che dobbiamo immaginare avvenuto dopo pochi istanti, Catullo ha composto di getto il suo carme per il suo caro amico, definito “poema” nel senso di “componimento breve ma raffinato” (“tibi poema feci”, v. 16), per fargli capire il suo tormento (“ex quo perspiceres meum dolorem”, v. 17) o, forse, per segnare un nuovo punto a suo favore in una ripresa del gioco letterario avviato la sera precedente.

Non a caso il finale del carme presenta un innalzamento di registro, grazie all’uso di solenni formule anaforiche (“cave… cave… caveto“, vv. 18-21) e di diverse figure retoriche (poliptoto, climax e “variatio” di costruzione sintattica); tuttavia non mancano, neanche qui, i termini colloquiali, come il verbo “despuo” (v. 19, letteralmente “sputare sopra”) riferito alle “preghiere” di Catullo (“non sputare sulle mie preghiere, ti prego”, “precesque nostras, / oramus, cave despuas”, vv. 18-19, con riferimento a pratiche magiche apotropaiche) oppure l’apostrofe “ocelle” rivolta all’amico con un diminutivo colloquiale (“pupilla dei miei occhi”, v. 17).

Al v. 20 viene addirittura introdotta una solenne minaccia: Licinio non faccia lo sdegnoso e non rifiuti le preghiere di Catullo, perché in tal caso rischierebbe la vendetta inesorabile di Nemesi (la dea greca che puniva la hybris, cioè la superbia e la tracotanza), definita «tremenda dea» (vemens dea, v. 21, con vemens variante poetica di vehemens).

Lo scherzoso monito conclusivo permette al poeta di fare ancora sfoggio della sua cultura letteraria (“doctrina”) e di dare ulteriore prova della sua abilità nel mutare i registri lessicali e il tono letterario, fedelmente alla lezione di Callimaco e della poesia alessandrina.

Il carme 50, come osserva giustamente Luca Canali, “ha la spigliatezza di un biglietto scritto a caldo e mostra dal vivo un aspetto importante dell’attività poetica di Catullo e della sua cerchia: lo scrivere ‘per gioco’, improvvisando gare fra amici su temi leggeri, testimonia lo stretto legame tra letteratura e vita privata che distingue il gruppo neoterico”. Si tratta dunque di una poesia d’occasione, realizzata per sfogare una forte tensione emotiva, che però assurge al livello di una dichiarazione di poetica e al tempo stesso di grandissimo amore per la poesia.

I versi del carme “restituiscono con grande efficacia uno stile di vita: due poeti un po’ bohémiens, una serata trascorsa fra il vino e la poesia, un’attività letteraria che nasce come gioco elegante ma che poi si rivela una scelta totalizzante e viscerale, un’amicizia nutrita di passioni e studi comuni ma al tempo stesso dotata di uno spessore emotivo capace di saturare l’esistenza, comunque di sconvolgerla” (M. Gori).

Nel componimento l’uso ricorrente di una terminologia affine a quella dell’esperienza amorosa (ad es. “incensus” – lett. “infuocato” – al v. 8, l’aggettivo “miserum” al v. 9, il vezzeggiativo “ocelle”, “pupilla dei miei occhi” al v. 19) conferma che per Catullo il rapporto d’amicizia era vissuto intensamente, in nome della comunanza di interessi e del reciproco “patto” (“foedus”) che suggellava l’accordo fra le persone.

In definitiva, “esperienza poetica, sodalizio letterario ed affettuosa spontaneità di rapporti si fondono nella calda rievocazione di una testimonianza d’affetto per l’amico e d’amore per l’arte” (L. Ferrero, Interpretazione di Catullo, Torino 1955, p. 120).

Ecco l’intero carme, seguito dalla traduzione di Paolo Fedeli:

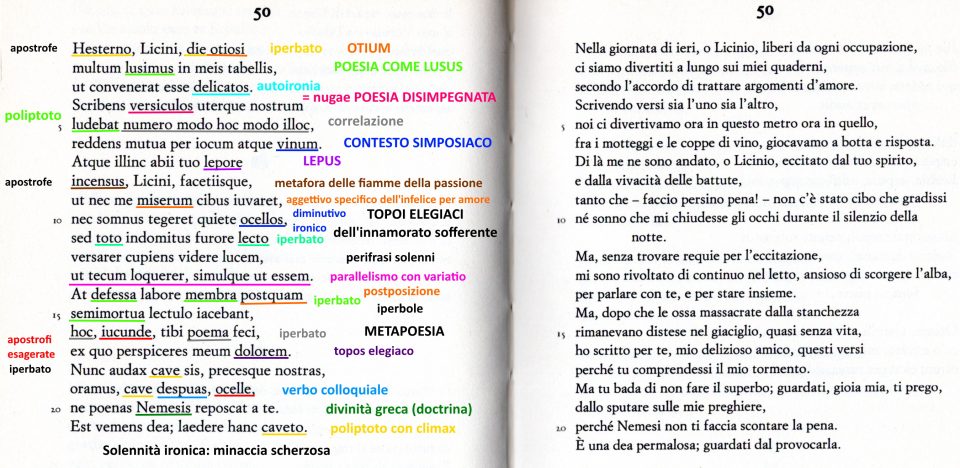

Hesterno, Licini, die otiosi

multum lusimus in meis tabellis,

ut convenerat esse delicatos:

scribens versiculos uterque nostrum

ludebat numero modo hoc modo illoc,

reddens mutua per iocum atque vinum.

Atque illinc abii tuo lepore

incensus, Licini, facetiisque,

ut nec me miserum cibus iuvaret

nec somnus tegeret quiete ocellos,

sed toto indomitus furore lecto

versarer, cupiens videre lucem,

ut tecum loquerer simulque ut essem.

At defessa labore membra postquam

semimortua lectulo iacebant,

hoc, iucunde, tibi poema feci,

ex quo perspiceres meum dolorem.

Nunc audax cave sis, precesque nostras,

oramus, cave despuas, ocelle,

ne poenas Nemesis reposcat a te.

Est vemens dea: laedere hanc caveto.

«Ieri, Licinio, liberi da ogni occupazione

ci siamo divertiti a lungo sulle mie tavolette,

secondo l’accordo di darci a poesia non impegnativa.

Scrivendo versetti sia l’uno sia l’altro,

noi ci divertivamo ora con un metro ora con uno diverso,

scambiandoci versi a botta e risposta fra lo scherzo e il vino.

Di là me ne sono andato, Licinio, tutto eccitato

dal tuo spirito e dalla tua arguzia,

al punto che non c’era cibo che gradissi

né sonno che mi chiudesse gli occhi con la quiete:

ma in preda a un implacabile delirio, nel letto

mi rigiravo, ansioso di scorgere l’alba,

per parlare con te, per starti accanto.

Ma dopo che le mie membra sfinite dalla stanchezza

giacquero nel letto inanimate,

ho scritto per te, mio caro amico, questi versi,

perché tu capissi il mio tormento.

Evita, adesso, d’esser temerario e non disprezzare

le mie preghiere, pupilla dei miei occhi,

perché Nemesi non ti faccia scontare la pena.

È una dea temibile: bada di non offenderla!»

Arte e vita si fondono in perfetta simmetria ed equilibrio in questo poeta così moderno per la sua forza creativa e prorompente personalità.

Anche la produzione più dotta conserva il sapore della spontaneità e immediatezza pur passando attraverso il filtro del limae labor e dell’immensa cultura.

Un poeta da me sempre amato.