«Il Fatto. Ricciardi si era abituato a chiamare così la connotazione principale della sua vita, quello che lo rendeva così profondamente diverso dagli altri. Il Fatto. Questo Fatto che ho, da quando mi succede il Fatto, mi ha aiutato il Fatto». Così Maurizio De Giovanni presentava il commissario Ricciardi nel primo racconto che lo aveva per protagonista, “L’omicidio Carosino”, scritto nel 2005 in occasione di un concorso per giallisti esordienti.

Il “Fatto” (cioè la soprannaturale capacità che Ricciardi ha di “vedere” i morti) è la più originale intuizione dell’autore nella creazione del suo personaggio, divenuto ancora più famoso grazie alla fiction televisiva diretta da Alessandro D’Alatri con il bravo Lino Guanciale nei panni del commissario (è imminente la seconda serie su Rai Uno).

Questo surreale “dono”, che in realtà diventa una condanna per il commissario, si era manifestato quando aveva solo cinque anni. Una volta, giocando in un cortile con un pezzo di legno “che poteva sembrare una sciabola”, il piccolo era entrato in un vigneto; ad un tratto aveva “visto” un uomo accoltellato mortalmente: «Il bambino lo guardò meglio: aveva la camicia intrisa di sangue, e dal lato sinistro spuntava il manico di un coltello da giardiniere. Abbandonata la sciabola, il bambino scappò gridando» (da “L’omicidio Carosino”).

Questo drammatico episodio segna per sempre Ricciardi, mette fine prematuramente alla sua spensieratezza, spegne ogni sua gioia, lo rende “diverso” e disperato. Lo stesso commissario, che nel racconto “Mammarella” rivestiva insolitamente il ruolo di narratore, racconta con struggente amarezza le terribili manifestazioni del Fatto: «Vedo i morti ammazzati, o per incidente, con violenza insomma, all’improvviso. Li vedo sul posto dov’è successo, per un tempo variabile, dieci giorni, un mese, anche due: vanno sbiadendo come un ricordo, allontanandosi un poco alla volta da questo schifo di mondo dal quale sono stati strappati».

La dannazione del commissario era ereditaria: sua madre, la baronessa Marta, si era resa conto che il figlio aveva preso da lei la drammatica capacità di vedere i morti: «Tutti, allora. Li vedi tutti. Sei maledetto, povero piccolo mio. Maledetto» (da “Il posto di ognuno – L’estate del commissario Ricciardi”).

Ricciardi, rimasto orfano di padre a soli due anni, dopo la morte della madre resta affidato a un’anziana “tata” cilentana, Rosa Vaglio, che da quel momento diventa una seconda mamma per il suo “signorino”. Ricciardi, barone di Malomonte, possiede una ricca fortuna in immobili e fondi agricoli: dunque potrebbe vivere di rendita nelle sue tenute nel Cilento, ma sceglie di studiare Legge (proprio per cercare di fare giustizia delle troppe morti assurde che “vede”) e con la governante si trasferisce a Napoli, prima per gli studi universitari e poi, dopo la laurea a pieni voti, per il suo lavoro di commissario nella Regia questura di Napoli.

Sono gli anni in cui il fascismo si afferma in Italia; il contesto è cupo, in un clima irrespirabile di delazioni e pressioni politiche. Su Ricciardi le autorità fasciste hanno pure un minuzioso dossier: «Ricciardi Luigi Alfredo, quarto barone di Malomonte, nato a Fortino, provincia di Salerno, il primo di giugno 1900, residente a Napoli, in via Santa Teresa degli Scalzi numero 107. Scapolo» (da “Il giorno dei morti – L’autunno del comm. Ricciardi”); nessuna frequentazione, né maschile (evitando così l’accusa di omosessualità, gravissima agli occhi dei fascisti di ogni epoca) né femminile (alla faccia delle leggi contro il celibato).

Sul lavoro Ricciardi è aiutato dal corpulento e generoso brigadiere Raffaele Maione (padre di cinque figli, uno dei quali, poliziotto anche lui, era stato ucciso da un ladro) e dal medico Bruno Modo (convinto antifascista, legato a Ricciardi da amicizia e stima reciproca).

Il commissario, sempre senza cappello e con il suo immancabile impermeabile grigio, è ineguagliabile per impegno, dedizione, umanità e senso della giustizia. Le sue doti “soprannaturali” lo aiutano, ma non condizionano in modo decisivo le sue indagini; infatti, proprio perché vive una condizione profondamente dolorosa, Ricciardi comprende il dolore umano, se ne chiede le ragioni, ascolta con partecipazione le parole delle persone coinvolte nelle sue inchieste, soffre con loro.

A parte la “tata” Rosa, un solo conforto illumina le giornate di Ricciardi. La sera, affacciandosi dalla finestra di casa, vede la sua giovane dirimpettaia, la venticinquenne Enrica Colombo, brava, onesta e seria “figlia di famiglia”: e nasce fra i due giovani un amore castissimo, fatto di sguardi e di silenzi, che culmina infine nel matrimonio. Nella fiction televisiva Enrica è interpretata dalla bravissima attrice napoletana Maria Vera Ratti.

L’ultimo romanzo del commissario Ricciardi risaliva al 2019 e si intitolava “Il pianto dell’alba – Ultima ombra per il commissario Ricciardi”; la sua conclusione era profondamente tragica: Enrica moriva nel dare alla luce la piccola Marta. Molti lettori appassionati alle vicende del triste commissario disperavano ormai di ritrovarlo e temevano che la sua vicenda si fosse conclusa con quella perdita incolmabile.

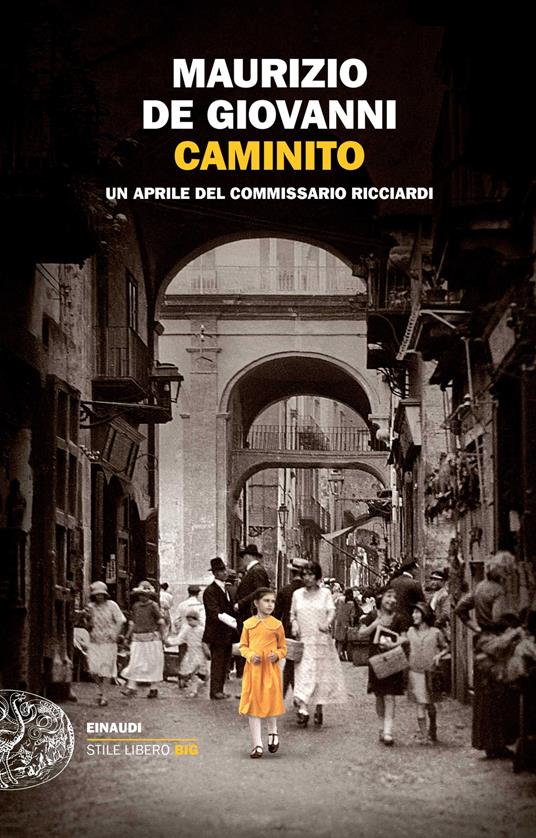

Maurizio De Giovanni, invece, ha appena pubblicato “Caminito – Un aprile del commissario Ricciardi”, che riprende la storia del personaggio dall’anno 1939, a cinque anni di distanza da quando la sua esistenza è stata tragicamente sconvolta.

Ho letto, anzi “divorato” il romanzo, trovandolo come sempre piacevole alla lettura, mai superficiale, profondo e a tratti struggente.

La scrittura di De Giovanni, “alta” e al tempo stesso semplice e diretta, ne fa a mio parere un autore di altissimo livello, che non sfigura in una tradizione, quella del romanzo “giallo” rivisitato, che da Gadda a Sciascia a Camilleri ha trovato uno spazio sempre più importante e vitale nella nostra produzione letteraria.

Non intendo, ovviamente, togliere ai tanti lettori di De Giovanni il piacere della lettura del romanzo e anticipare (mi rifiuto di usare l’orrendo termine “spoilerare”) i dettagli della trama.

Mi limiterò a commentare brevemente il capitolo III, nel quale il commissario entra in scena direttamente.

«Nel loro breve tempo, che valeva una vita, avevano avuto una panchina. In realtà non era proprio una panchina, benché i due l’avessero sempre chiamata così. Era piuttosto un basamento in pietra previsto in origine per chissà cosa, una statua o un obelisco mai posati; forse si voleva fare di quel luogo un giardino pubblico, o forse una casina per l’orchestra come nella Villa Nazionale, salvo poi indirizzare le risorse verso piazze o vie più frequentate. Sta di fatto che all’incirca a metà del sentiero di campagna dove passeggiavano nelle ore rubate di quando erano fidanzati senza che nessuno lo sapesse – e che per entrambi era stato fin dall’inizio “Caminito”, come la canzone che a lei piaceva così tanto – c’era questo parallelepipedo in pietra, alto meno di un metro e largo due. Nel loro breve tempo non avevano smesso di andarci, anche da sposati» (p. 17).

Ricciardi ed Enrica, dunque, avevano avuto il loro posto del cuore, un luogo dove il loro profondo amore aveva vissuto gli attimi più belli e indimenticabili: «Giunti alla pietra, lui tirava fuori un fazzoletto e lo stendeva con cura per farla sedere. Poi le si accomodava vicino e le prendeva la mano sinistra, quella con cui scriveva e ricamava e lo accarezzava. Restavano così, senza parlarsi; respiravano l’aria fresca di erba e di foglie, i piedi poggiati sullo strato di muschio che la pioggia coltivava su un lato della strada, gli occhi negli occhi oppure sul filare di alberi di fronte, che nascondeva i palazzi della via grande e faceva immaginare un paradiso senza fine» (pp. 17-18).

Ma quel paradiso era stato brutalmente interrotto dalla sventura. E ora il commissario, in quel posto incantato del cuore, «aveva preso a tornarci da solo». Ci era tornato la prima volta «sei mesi dopo la morte di lei, una sera disperata in cui, più del consueto, faticava a capire come avrebbe potuto rivedere la luce».

A quel ritorno doloroso lo aveva spinto un amico, il confessore don Pierino Fava, quando lui gli aveva chiesto, disperato: «E quindi dove devo cercarla, padre? Non mi dite dentro di me, vi supplico. Ce l’ho già, dentro di me, ce l’ho ogni momento. E non mi basta, maledizione. Non mi basta» (p. 19). Il sacerdote allora gli aveva risposto «che l’avrebbe trovata nei loro posti. Poiché era lì, nei luoghi segreti dove erano stati soli, che lei lo avrebbe raggiunto».

E infatti, quando Ricciardi torna nel “Caminito”, comprende che veramente «Enrica era lì». E allora, seduto da solo in quella panchina, il commissario parla con la sua amata perduta e le riferisce tutto quello che succede, «fingendo che Enrica fosse soltanto partita, che informarla servisse a rendere la distanza fisica meno pesante».

Follia, dice Ricciardi, «mancata rassegnazione alla realtà». Ma facendo questa cosa pazza ritiene di svolgere il compito che lei, morendo, gli aveva assegnato: l’aveva vista infatti in quella maledetta stanza d’ospedale, morta dissanguata, per quella maledetta sorte sua di vedere i morti nel momento dopo la morte, mentre gli diceva «Non dimenticarti di noi, amore mio». E per mesi era tornato in quell’ospedale per rivedere e rivedere e rivedere quell’ombra che ripeteva sempre quella dolcissima frase, fino a che era svanita completamente. Anche i morti muoiono.

Ecco allora Ricciardi che scrive a Enrica «lettere immaginarie in cui raccontare futilità e grandi cose, lasciando che i sentimenti danzassero tra le righe. Salvo esprimerli con forza se diventavano insopprimibili» (pp. 20-21). Dunque parla alla moglie dell’educazione di Marta, la loro bambina, affidata a un’istitutrice sotto l’affettuoso controllo dell’amica Bianca; le parla della giovane, bruttissima, affezionatissima e preziosissima “tata” cilentana, Nelide («occhi diffidenti, mascella squadrata e labbra imbronciate sempre pronte a sputare sentenze, proverbi incomprensibili e giudizi negativi sul mondo», p. 120).

Ma soprattutto Ricciardi riferisce alla sua moglie il suo timore più grande, quello che nei suoi appunti chiama “la prova”: «ancora non si risolveva, ancora si ostinava a rimandare. Avrebbe dovuto fare quello che la madre aveva fatto con lui bambino, un terribile pomeriggio in una masseria del Cilento, vicino al castello di Fortino dove era cresciuto» (p. 22). Ricciardi deve fare la “prova” più terribile con la sua bambina: deve scoprire se la piccola ha ereditato da lui la dannazione di vedere i morti: «Il pensiero andò alla figlia. La sua meravigliosa creatura, così simile a Enrica. Vide gli occhi di Marta, e avvertì un brivido di inquietudine» (p. 22).

Già basterebbero queste sei pagine a rendere affascinante questo romanzo. Ma, come scopriranno i lettori, c’è molto di più.

C’è la descrizione di un periodo storico cupo, avviato a grandi passi verso il tragico epilogo della guerra mondiale, fra i sussulti di un regime autoritario e crudele che sta attuando le spietate leggi razziali. C’è, in corso, quel frenetico “Grande Cambiamento” che si rivelerà il peggiore dei cambiamenti possibili.

C’è, inevitabile, un caso poliziesco da risolvere, particolarmente crudele e doloroso (un ragazzo e una ragazza brutalmente assassinati durante un incontro d’amore) e forse collegato a un’oscura vicenda politica: «Al centro del prato, nell’ombra di un albero, c’erano due che facevano l’amore. O meglio, c’era il gruppo scultoreo di due che facevano l’amore, perché erano fermi. Il prato, i fiori, le foglie, l’immobilità dei due, la scena inquadrata nella sezione di siepe spostata dalla guardia Esposito che teneva la testa girata all’indietro per non vedere: tutto dava l’impressione di essere davanti a un dipinto dell’Ottocento inglese» (p. 40).

C’è la storia familiare del brigadiere Maione, grande, grosso e buono, che rischia di perdere Benedetta, la figlia adottata e amata come gli altri figli.

C’è Bruno Modo, coraggioso antifascista in sempre più aperto conflitto con la prudenza e la forzata saggezza del commissario.

C’è, immancabile, il “femminiello” Bambinella, in un ruolo breve ma risolutivo.

E c’è anche un’altra donna che ha amato il commissario, sperduta e lontana, ma sempre «di una bellezza animale, felina», in un altro continente, in una “milonga” dove si balla il tango argentino, impegnata ad eseguire (da brava cantante quale ancora è) proprio quel tango “Caminito” che surrealmente la lega all’uomo che ha sempre amato: «e si domandò se un oceano fosse sufficiente a scappare da un amore» (p. 155); e allora quella Laura che era stata Livia «vide uno sguardo verde raggiungerla attraverso la notte e la pioggia».

E c’è, alla fine, quella “prova” fatale, quel momento che decide forse il cammino di una vita.

Un libro da leggere, dunque, con attenzione e passione, per farsi ancora una volta sedurre e incantare dalla sapiente scrittura di De Giovanni.

In un momento in cui pochi autori riescono davvero a intrigarci e a sorprenderci, questo romanzo ci farà riconciliare con il piacere della lettura.

7 dicembre 2022

Un’ analisi attenta e lucida su tutti i libri di De Giovanni sul commissario Ricciardi. Libri che ho letto tutti con passione e coinvolgimento.

De Giovanni è proprio come ce lo racconta il prof.Pintacuda senza aggiungere e togliere alcunche’.