Il termine grammelot ha un’etimologia incerta (forse dal francese grommeler “brontolare, borbottare”).

Nel gergo teatrale indica un’emissione di suoni che nel ritmo, nel suono e nell’intonazione alludono ad una certa lingua o dialetto senza però pronunciare nessuna parola reale. Quasi sempre, dunque, lo si utilizza per caratterizzare una recitazione comica o farsesca.

Questo artificio recitativo fu utilizzato dagli artisti della Commedia dell’Arte (giullari, attori itineranti e compagnie di comici), che spesso intrecciavano lingue e dialetti diversi contaminandoli con parole inventate e affidando alla mimica gestuale la comprensione da parte del pubblico.

In realtà però non mancano esempi più antichi: nella commedia Gli Acarnesi di Aristofane (425 a.C.) arriva ad Atene una delegazione persiana (o presunta tale) guidata da un certo Pseudartabano, spacciato per un potente ministro del re.

Il nome “parlante” rivela la mistificazione: si tratta infatti di un Ateniese travestito, quali sono pure i due eunuchi che lo accompagnano. Il personaggio* desta stupore (e divertimento) per il suo aspetto grottesco: ha infatti un grosso occhio in mezzo alla fronte, che allude alla sua presunta funzione di “occhio del re”. Quando Pseudartabano apre bocca, si esprime in un linguaggio incomprensibile, ma via via sempre più chiaro, che dimostra una palese presa in giro nei confronti degli Ateniesi. Le parole pronunciate dal falso Persiano sono per l’appunto il primo buffo esempio di grammelot nel teatro occidentale; nel nostro caso, la ripetizione del suono a riflette un reale predominio di questo suono nell’antico persiano, riproducendo così l’impressione prevalente che tale lingua doveva lasciare al pubblico greco; qualcosa, per intenderci, come la s finale spagnola o le gutturali tedesche per gli Italiani. Nel complesso comunque non appare verosimile l’ipotesi, che pure è stata riproposta pochi anni fa, che le parole di Pseudartabano costituiscano una reale testimonianza della lingua persiana.

Ecco l’esordio del discorso di Pseudartabano: “Artamane Serse Ioni satra”…

Inutile dire che gli esempi di “grammelot” non si contano: basti ricordare qui il “Pape Satan aleppe” pronunciato da Pluto nel VII canto dell’Inferno dantesco e soprattutto l’utilizzazione di questa tecnica da parte di Dario Fo, premio Nobel per la letteratura 1997, nell’opera Mistero buffo (1969).

Fo reinventò un’ipotetica lingua giullaresca, fortemente comunicativa, basata sulla mescolanza “maccheronica” di dialetti dell’area padano-lombardo-veneta. Come scrive lo stesso Fo nelle sue note di regia, «Grammelot è un termine di origine francese, coniato dai comici dell’Arte e maccheronizzato dai veneti che dicevano ‘gramlotto’. È una parola priva di significato intrinseco, un papocchio di suoni che riescono egualmente ad evocare il senso del discorso. […] In questa chiave è possibile improvvisare – meglio, articolare – grammelot di tutti i tipi, riferiti alle strutture lessicali le più diverse. La prima forma di grammelot la eseguono senz’altro i bambini con la loro incredibile fantasia quando fingono di fare discorsi chiarissimi con farfugliamenti straordinari».

Un particolare esempio di grammelot letterario e non teatrale è fornito dai primi versi del Lonfo di Fosco Maraini (Firenze 1912- 2004), tratta dalla raccolta Gnòsi delle Fànfole: «Il lonfo non vaterca né gluisce / e molto raramente barigatta, / ma quando soffia il bego a bisce bisce / sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta / È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna / arrafferia malversa e sofolenta! / Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna / se lugri ti botalla e ti criventa».

Un celebre esempio di grammelot cinematografico è costituito dal monologo di Charlie Chaplin (nella parte di Adenoid Hynkel) nel film Il grande dittatore (1940).

Analogo al grammelot è il gibberish: questo termine inglese indica un discorso sconclusionato, un borbottio privo di senso (to talk gibberish significa “dire stupidaggini”).

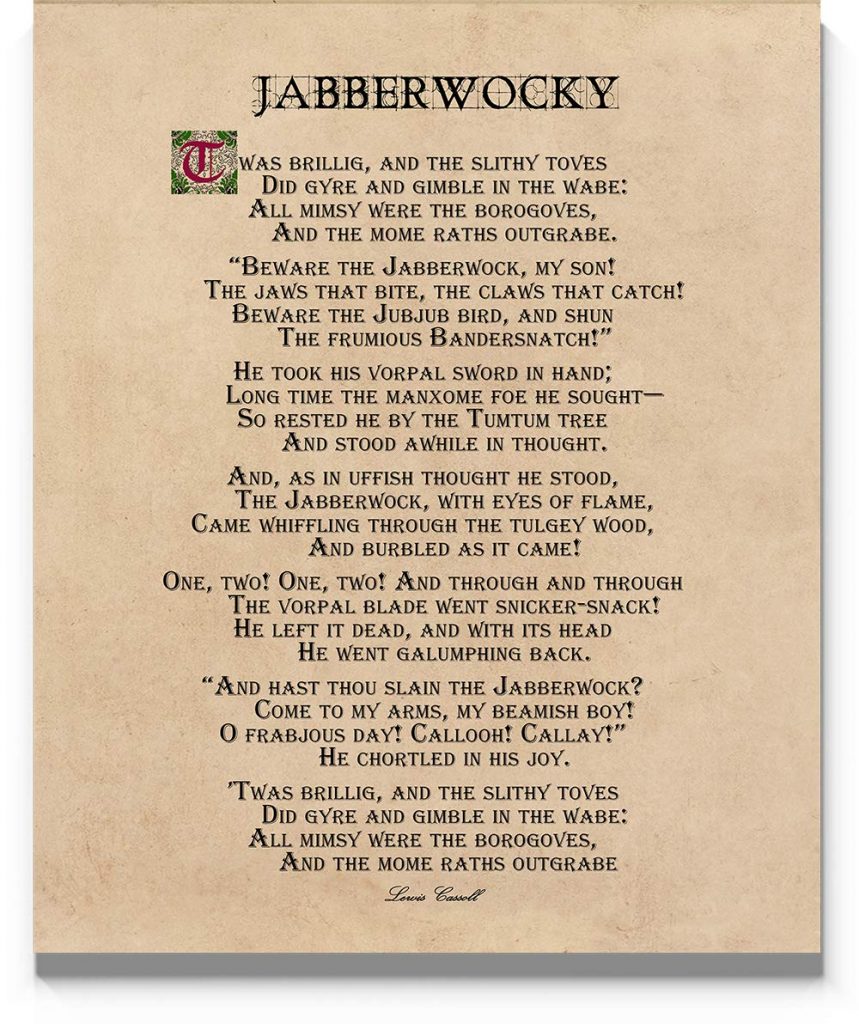

In tal senso un esempio eclatante di uso del gibberish è la poesia “Jabberwocky” di Lewis Carroll, pubblicata nel 1871 nel romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò; eccone alcuni versi: “Twas brillig, and the slithy toves / did gyre and gimble in the wabe; / all mimsy were the borogoves, / and the mome raths outgrabe. / Beware the Jabberwock, my son! / The jaws that bite, the claws that catch! / Beware the Jubjub bird, and shun / the frumious Bandersnatch!”

Pochi anni fa a Milano è stato inaugurato un corso di “gibberish”, con lezioni tenute da Elisa De Meo, che è tra le fondatrici di “Joy Revolution”, un progetto collettivo che riunisce diverse metodologie di lavoro per accrescere i livelli di benessere.

Come dichiara la De Meo, «parlare in gibberish significa pronunciare parole prive di significato ed emettere suoni senza senso. È la lingua che usiamo da bambini, quando non sappiamo ancora parlare, ma anche da adulti quando ad esempio cantiamo in inglese inventando le parole. Io la definisco una lingua liberata da pregiudizi, dai pensieri limitanti e dall’ovvio, e anche liberatoria, perché permette di dare spazio alla creatività, di trovare soluzioni meno evidenti, lasciando che i desideri più nascosti abbiano voce» (dall’articolo di Sara Bernacchia su “Repubblica”, A lezione di gibberish, la lingua senza senso, 31.10.2018, p. 22). Un esempio curioso: “Makita ursoppo paplecene mopitopi lamacala potitopi”.

Stefano Bartezzaghi, commentando sullo stesso quotidiano la notizia relativa al “gibberish”, fa riferimento alla “supercazzola”, celebre neologismo che indica un nonsense, una frase senza senso, composta da un assemblaggio casuale di parole reali e inesistenti, per di più esposta in modo forbito a interlocutori ignari. Il termine fu reso famoso dal film Amici miei di Mario Monicelli (1975), che presentava le grottesche avventure di un gruppo di amici burloni che si divertivano a prendere in giro il prossimo; era soprattutto Ugo Tognazzi, nei panni del conte Raffaello Mascetti (detto Lello), a far uso del termine “supercazzola”. Nel 2015 la definizione di “supercazzola” è stata addirittura inserita nel vocabolario Zingarelli.