Nel I libro delle sue “Storie” Erodoto racconta il viaggio di Solone presso il ricchissimo re Creso presso la corte di Sardi.

Il re lidio, dopo aver mostrato all’Ateniese le sue immense ricchezze e lo sfarzo della sua reggia, gli chiede chi sia a suo parere il più felice fra gli uomini; Creso si aspetta evidentemente di vedersi riconoscere questo primato, ma viene fortemente deluso dalle risposte di Solone: questi infatti assegna il primo posto a un tale Tello di Atene, che ebbe figli valorosi e una morte eroica in difesa della patria.

Benché deluso, Creso, sperando di ottenere almeno il secondo posto, ripete la domanda: ma anche questa volta gli vengono preferiti due illustri sconosciuti, cioè Cleobi e Bitone, due atleti argivi, distintisi per una azione molto lodevole.

Infatti, durante una festa in onore di Hera, la madre dei due ragazzi, sacerdotessa della dea, doveva essere condotta al tempio per la celebrazione dei riti. Poiché i buoi da aggiogare al carro non erano disponibili, Cleobi e Bitone si attaccarono al carro e condussero la donna al tempio, dopo aver percorso ben quarantacinque stadi (circa 8 km).

I presenti si complimentarono con la madre per questa impresa dei due giovani; lei allora chiese alla divinità di concedere ai suoi figli il premio migliore per l’uomo. La dea esaudì la preghiera della donna, dimostrando che per l’uomo è meglio la morte che la vita: infatti alla fine del rito i due argivi, addormentatisi nel tempio, morirono; gli Argivi eressero un monumento in loro memoria (I 31).

Udito questo aneddoto, Creso si offende, sentendosi paragonato a semplici cittadini privati e vedendo misconosciuta la sua felicità; ma Solone replica parlando dello scorrere del tempo e dell’alterno mutamento della condizione umana: non si può definire felice nessuno finché non abbia concluso positivamente la sua vita. A parere del saggio ateniese, Creso può definirsi al massimo fortunato, dato che in questo momento è ricco e potente, ma sarà lecito definirlo felice solo se terminerà la sua esistenza senza subire colpi nefasti dalla sorte.

La vicenda di Cleobi e Bitone è narrata anche da Cicerone, che riporta fedelmente le notizie erodotee nelle sue Tusculanae disputationes (I 113), e da Plutarco, che riferisce che la madre dei due Argivi si chiamava Cidippe (cfr. “Vita di Solone” 27, 7; “Consolatio ad Apollonium” 14).

L’episodio di Cleobi e Bitone possiede, come la vicenda di Gige e Candaule (cfr. I 8-12), le principali caratteristiche della novella: la brevità, il numero limitato dei personaggi, l’impianto realistico, la conclusione inattesa.

Tuttavia, a differenza di una novella, la storia di Cleobi e Bitone non ha lo scopo di intrattenere il pubblico, ma mette a fuoco uno dei temi cari al pensiero erodoteo: il problema della felicità umana. Erodoto, infatti, distingue la buona sorte provvisoria, che egli chiama εὐτυχίη e risulta illusoria, dalla felicità duratura (ὄλβος); per i mortali, però, solo la morte garantisce tale beatitudine, perché per l’uomo è meglio morire che vivere (ὡς ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν). La divinità è “invidiosa” (φθονερόν), per cui soltanto alla fine della vita si può affermare di aver goduto di una felicità non effimera.

Emerge qui una concezione fortemente pessimista, per la quale l’uomo “è in balia degli eventi” (πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος συμφορή, I 32 4): conseguentemente “la morte, essendo la vita piena di affanni, è il rifugio di gran lunga preferibile” (cfr. VII 46, 4).

L’idea della morte intesa come fine dei mali non è un tema caro solo ad Erodoto, ma è tipica del pessimismo greco:

- Bacchilide, nell’Epinicio V, fa dire ad Eracle: “Per l’uomo/ meglio non esser nato, / non avere mai visto la luce/ del sole” (vv. 159 – 162, trad. Paduano);

- nel IV stasimo dell’“Edipo re” di Sofocle il coro, prendendo spunto dalla triste vicenda di Edipo, esclama: “Ahi, generazioni dei mortali, / come pari al nulla la vostra/ vita io calcolo!” (vv. 1186-1188, trad. R. Cantarella);

- nell’“Edipo a Colono” Sofocle, a cui Erodoto era legato da profonda affinità intellettuale, fa cantare al coro: “Non veder mai la luce / vince ogni confronto, / ma una volta venuti al mondo / tornare subito là dove si giunse / è di gran lunga la miglior sorte” (vv. 1225-1226, trad. Ferrari).

Il brano erodoteo si rifà anche al celebre mito delle cinque età dell’uomo, attestato da Esiodo nelle “Opere e giorni” e parallelo all’episodio della cacciata dall’Eden. Secondo Esiodo, nella felice età dell’oro “gli uomini vivevano come dèi, avendo il cuore tranquillo, liberi da fatiche e da sventure; né incombeva la miseranda vecchiaia, ma sempre, fiorenti di forza nelle mani e nei piedi, si rallegravano nei conviti, lungi da tutti i malanni: e morivano come presi dal sonno” (vv. 111-116, trad. Magugliani). Un destino, come si vede, identico a quello di Cleobi e Bitone, morti giovani senza conoscere il dolore e la vecchiaia.

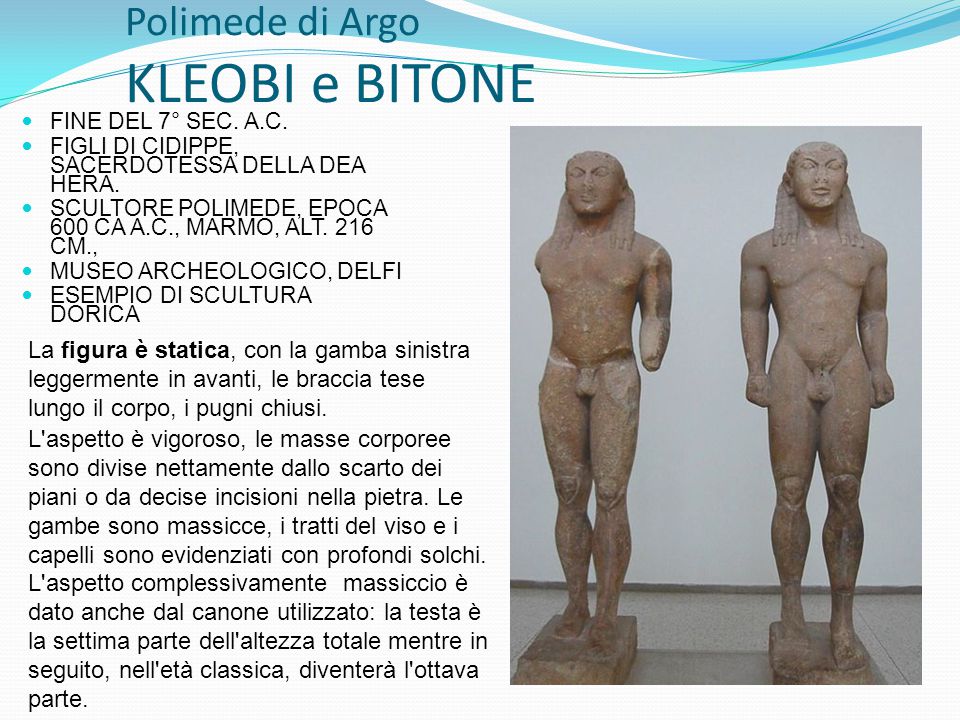

Il brano si conclude con la notizia delle due statue che gli Argivi dedicarono a Delfi in onore di Cleobi e Bitone, “come quelle di uomini eccellenti”. L’accenno ad un elemento comprovante la veridicità del racconto è usato da Erodoto anche in altri passi: la novella di Gige e Candaule si conclude con la menzione di Archiloco di Paro (cfr. I 12); quella di Arione con il riferimento ad una statua di bronzo raffigurante un uomo su un delfino (cfr. I 24, 8).

Le due statue, in marmo pario e alte entrambe poco più di 2 metri, sono oggi conservate nel museo di Delfi, con iscrizioni sulla base databili alla prima metà del VI sec. a.C., con l’indicazione dell’autore (Polimede di Argo). Il gruppo statuario evidenzia il vigore fisico dei due giovani attraverso la loro rigida postura, con la testa eretta e piuttosto sovradimensionata, le braccia tese e i pugni chiusi lungo i fianchi; le membra sono caratterizzate da una pesante volumetria e da forti chiaroscuri; particolarmente evidenziati sono i polpacci. La gamba sinistra è leggermente avanzata, come ad accennare una camminata. I folti capelli ricadono sulle spalle, i volti presentano un’ampia arcata sopraccigliare, gli occhi sono a mandorla, la fronte è bassa. Le labbra sembrano mostrare una specie di sorriso, il cosiddetto “sorriso arcaico”, che è espressione di imperturbabile serenità, ma è anche provocato dal tentativo di restituire la naturale curvatura della bocca e degli occhi nella visione frontale del viso.

Si è giustamente rilevata l’influenza della statuaria egizia, che induceva a rappresentare l’apparato muscolare per mezzo di semplici moduli decorativi, come si evince dall’identica posa assunta dalla statua raffigurante il faraone Micerino in compagnia della moglie Khamerer-Nebti; l’influsso era favorito dagli scambi commerciali fra Greci ed Egizi nel Mediterraneo.

Tuttavia, gli Egizi non si facevano mai rappresentare nudi: infatti il corpo privo di vestiti era collegato all’idea di povertà, per cui soltanto i servi venivano ritratti così. I due “koùroi” mostrano invece, una nudità integrale che in Grecia ambiva a celebrare la bellezza più che il potere.

Pausania (II 20, 3) ricorda anche un bassorilievo che raffigurava l’episodio, sito nel tempio di Apollo Licio ad Argo.