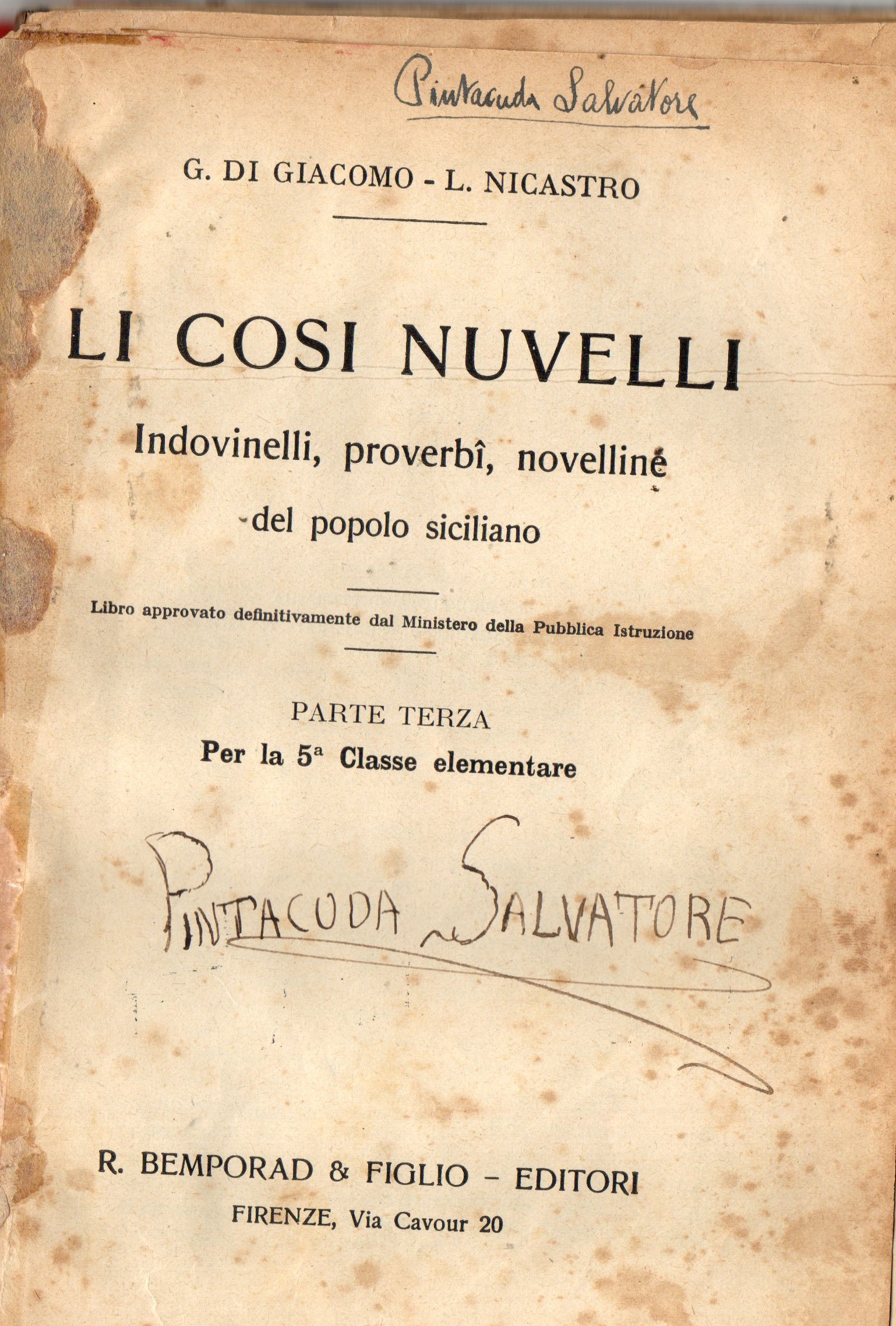

Fra i miei tanti libri che si trovano a casa mia ce n’è uno particolarmente caro, un antico libretto, ingiallito e manzonianamente “dilavato e graffiato”, che era stato di mio padre, risalente al 1924. È un libro di testo, quasi totalmente in dialetto siciliano, per la classe V elementare, pubblicato a Firenze (sic!) dagli editori R. Bemporad & figlio.

Il titolo è “Li cosi nuvelli – Indovinelli, proverbi, novelline del popolo siciliano”; gli autori erano Giovanni Antonio Di Giacomo e Luciano Nicastro.

Fra i due, il Nicastro (1895-1977) fu autore di altri fortunati testi per la scuola e di diversi saggi critici, mentre il Di Giacomo diventò poi famoso con lo pseudonimo di Vann’Antò; si tratta infatti del noto scrittore futurista ragusano (1891 – 1960), autore fra l’altro de Il fante alto da terra (1932), che in gioventù aveva pubblicato per l’appunto numerosi libri per le scuole.

La Prefazione presenta il volume in modo che oggi appare retorico, ma che era tipico dell’epoca; vi compare un’apostrofe alla Sicilia, “nostra terra allegra e accorata”, con l’invito a parlare ai “piccoli figli” suoi in modo suadente e interessante. Viene preannunziata, fra l’altro, la traduzione siciliana di un brano tratto “da un romanzo intitolato I Malavoglia” (evidentemente ancora non un “classico” nelle scuole…), con l’auspicio che i fanciulli traggano dalla lettura dei brani “la forza e i mezzi per darci un glorioso domani”.

Esaminiamo oggi le prime tre sezioni del libro.

La prima sezione si intitola: “’N CAMPAGNA – ‘A MASSARIA – LA SCANNATINA DI LU PORCU” ed ha inizio con una sintesi della celebre poesia dell’abate palermitano Giovanni Meli (1740 – 1815) Dimmi, dimmi, apuzza nica, di cui sono presentate le prime quattro strofe: Dimmi, dimmi, apuzza nica, / unni vai cussì matinu? / Nun c’è cima chi arrussica, / di lu munti a nui vicinu. / Trema ancora, ancora luci / la ruggiada ‘ntra li prati; / duna accura nun ti arruci / l’ali d’oru delicati. / Li ciuriddi durmigghiusi / ‘ntra li virdi soi buttuni / stannu ancora stritti e chiusi / cu li testi a pinnuluni. / Ma l’aluzza s’affatica! / ma tu voli e fai caminu. / Dimmi, dimmi, apuzza nica, / unni vai cussì matinu?.

Il testo è tradotto dagli autori (p. 6) con una componente di leziosità che era invece estranea al testo originale del Meli: “Dimmi, dimmi, piccola ape, / dove vai di buon mattino? / Non v’è cima che rosseggi / sopra il monte a noi vicino. / Trema ancora, ancora lùccica, / la rugiada in mezzo ai prati; / bada ben che non ti bagni / l’ali d’oro delicate! / Pien di sonno i fiorellini / entro i verdi loro bocciuoli / stanno ancora stretti e chiusi / con le teste ciondoloni. / Ma l’aluccia s’affatica! / ma tu voli e fai cammino… / Dimmi, dimmi, apuccia piccola, / dove vai di buon mattino?”.

Veniva censurata dagli autori (forse per non turbare gli animi degli scolaretti) la parte successiva della lirica, in cui l’ape era senz’altro invitata a succhiare il miele dalle labbra della donna amata dal poeta, “Nici mia di l’occhi beddi”: Cerchi meli ? E s’iddu è chissu, / chiudi l’ali e ‘un ti stancari; / ti lu ‘nsignu un locu fissu / unni hai sempri chi sucari. / Lu canusci lu me’ amuri, / Nici mia di l’occhi beddi ? / ‘Ntra ddi labbra c’è un sapuri, / ‘na dulcizza chi mai speddi. [“Cerchi miele? Se è questo, / chiudi le ali e non ti stancare; / te lo insegno un posto fisso / dove hai sempre da succhiare. / Lo conosci il mio amore, / Nice mia dagli occhi belli ? / Tra quelle labbra c’è un sapore, / una dolcezza che non finisce mai.]

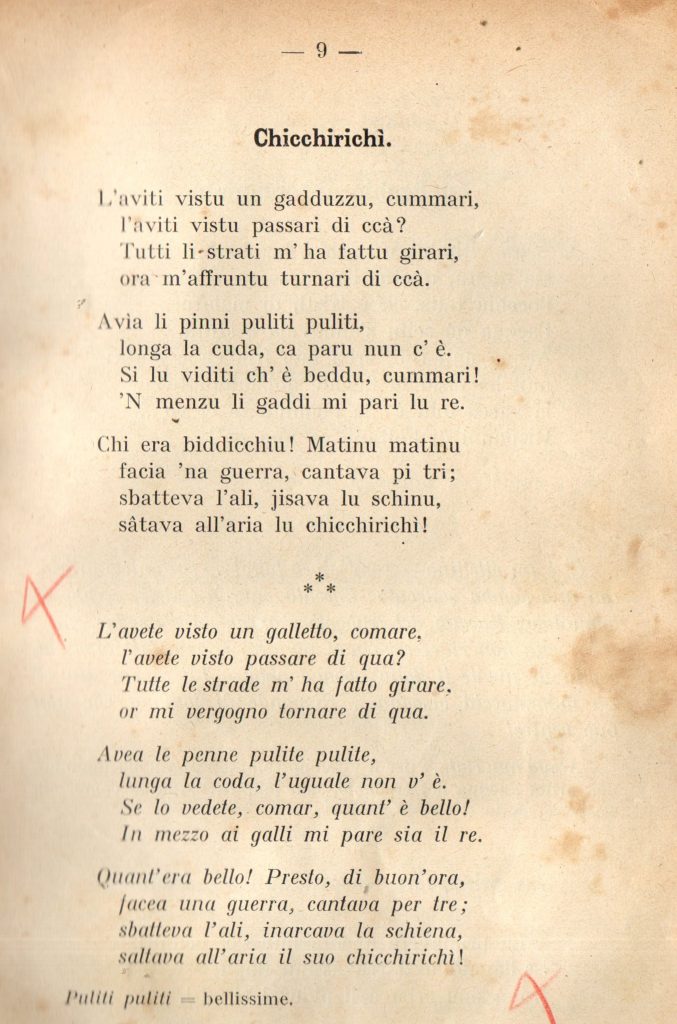

A p. 9 ecco tre quartine dal sapore popolaresco e dall’onomatopeico titolo di “Chicchirichì”; narrano le vane ricerche di un galletto da parte del proprietario; quest’ultimo interroga ansiosamente una “comare” chiedendole notizie del disperso e decantandone le epiche doti:

“L’aviti vistu un gadduzzu, cummari, / l’aviti vistu passari di ccà? / Tutti li strati m’ha fattu girari, / ora m’affruntu turnari di ccà. / Avia li pinni puliti puliti, / longa la cuda, ca paru nun c’è. / Si lu viditi ch’è beddu, cummari! / ‘N menzu li gaddi mi pari lu re. / Chi era biddicchiu! Matinu matinu / facia ‘na guerra, cantava pi tri; / sbatteva l’ali, jisava lu schinu, / satava all’aria lu chicchirichì!”. [traduzione: “L’avete visto un galletto, comare, / l’avete visto passare di qua? / Tutte le strade m’ha fatto girare, / or mi vergogno tornare di qua. / Avea le penne pulite pulite, / lunga la coda, l’uguale non v’è. / Se lo vedete, comar, quant’è bello! In mezzo ai galli mi pare sia il re. / Quant’era bello! Presto, di buon’ora, / facea una guerra, cantava per tre; / sbatteva l’ali, inarcava la schiena, / saltava all’aria il suo chicchirichì!”].

La sezione si chiude con due altre poesie bucoliche del Meli: M’arritiru li pècuri ed assùmmuli (“Mi ritiro le pecore e le conto”) e La scannatina du lu porcu. In quest’ultimo componimento il maiale, ritenuto “oziusu spettaturi” dei lavori altrui, viene condannato a morte, come contrappasso per essersi ingrassato a sbafo. Terminato il processo, l’animale viene “attapanciatu, / strascinatu, attaccatu, stramazzatu” (“abbrancato, trascinato, legato, gettato per terra”) e quindi brutalmente accoltellato alla gola. Le sue orrende grida fanno sentire a tutti “la grata nova di lu gran maceddu” (“la lieta notizia del gran macello”). Sazio di strage, il coltello omicida (anzi “suinicida”) apre “spaziusa strata / a lu sangu ed a l’anima purcina”: il sangue, cadendo nel tinello, “prumetti sangunazzi” (“promette sanguinacci”), mentre l’anima “scappa / e si disperdi in aria ntra li venti” oppure trasmigra “dintra lu corpu di un riccuni avaru” (“nel corpo di un riccone avaro”).

La II sezione (pp. 20-29) si intitola “Cunti di viddani e di mastri”.

Vi compare all’inizio il cuntu “Ccu lu viddanu mancu lu diavulu ci potti!” (pp. 20-21) in cui un villano “scaltru e maliziusu” assume come lavorante il diavolo, che spera di essere ricompensato con l’anima del datore di lavoro; ma alla fine la quantità esorbitante ed incessante dei compiti assegnati induce il demonio alla fuga.

Decisamente esilarante è La varva franca (“La barba gratis”, p. 21). Un barbiere promette a Dio che, se sua moglie guarirà da una grave malattia, raderà per un anno i suoi clienti senza farsi pagare. La donna si riprende e il marito appende davanti al negozio un cartello annunciando i suoi propositi benefici. Un villano, spiantato e con la barba lunga, decide di sfruttare l’occasione. Ma il barbiere sottopone il cliente a una vera tortura, tagliandogli il viso in più punti e facendolo sanguinare vistosamente. A un certo punto si sente dalle vicinanze il grido di un porco che veniva scannato; di fronte alla meraviglia del barbiere, il villano risponde minimizzando: “Niente, monsù! È un porco, a cui stanno levando la barba gratis come a me!”.

LA VARVA FRANCA

Si cunta ca un varveri fici un vutu ca, si stava bona so’ muggheri, ch’era ‘n fini di morti, iddu radìa pi un annu di cuntínu li so’ parrucchíani senza pagàrisi. Comu vosi Diu, sta fìmmina niscíu di piriculu e stetti bona. Allura lu varveri appizzò davanti la putia un cartellu ca dicia: – SI RADI SENZA PAGARI. – Passa e passa un cristianu, comu dicissimu un viddanu; vidi stu cartellu e spija:

– Monsù, chi dici stu cartellu?

– Dici ca ccà si radi francu; pirchì iu fìci stu vutu, ca pi un annu avía a radiri senza pagari.

Ddu viddanu, ca la varva l’avia bedda crisciuta e nun avia un granu in saccchetta, dici:

– ‘Unca, mi vurrissivu radiri a mia senza picciuli?

– E pirchì no? ~ ci dissi lu varveri. E ci cuminciò a fari la sapunata.

Quannu lu cuminciò a radiri, Matri di lu Priatoriu comu ci fici stari la facci! Fidduna di ccà, fidduna di ddà: lu sangu ca ci chiuvia di tutti li lati. Lu poviru viddanu si sturcìa, ‘n avía rizzettu, cà lu bruciuri era forti; ma nun puteva lassallu in trìdici, pirchì la prima passata mancu avia finutu. Nta stu mentri, senti un gran strèpitu: nguì! nguì! un porcu ca lu stavanu scannannu.

– Figghioli, e chi è? – dici lu varveri.

– Nenti, monsù! – rispunni lu viddanu: è un porcu, ca ci stannu livannu la varva franca comu a mia.

Più celebre ed altrettanto gustoso il breve racconto che segue, “Giufà e lu friscalettu” (pp. 22-23).

Giufà, tutto elegante (“si vistiu pulitu”), si appresta ad andare alla fiera. Diverse persone lo incontrano e lo invitano ad acquistare per loro un fischietto (“un friscalettu”); dimenticano però sistematicamente di dargli i soldi necessari, sicché Giufà (stupido ma non fesso) commenta sempre fra sé e sé: “Ma tu non vôi friscari!” (“Ma tu non vuoi fischiare!”). Finalmente (“All’urtimata”) si imbatte in un suo conoscente, che gli dice così: “Giufà, io vurrissi fattu un piaciri: vurrissi accatttatu un friscalettu; e ccà c’è li dinari” [“Giufà, vorrei che mi facessi un piacere: vorrei che mi comprassi un fischietto; e qua ci sono i soldi”]. Giufà si compiace del fatto che il tizio voglia fischiare “per davvero”, per cui, appena giunto alla fiera, “primu pinseru nun appi, accattàrici un bellu friscalettu” [“Primo pensiero non ebbe, se non di comprargli un bel fischietto”]

Caratterizzato da un sapido humour è “Magàgghiu e matacubbu” (pp. 23-24). Un villano, stufo di zappare con il magagghiu (pesante zappa) decide di farsi monaco per non faticare più. Ma il priore del convento un giorno gli chiede che lavoro avesse fatto in passato; alla risposta sincera del neofita (“zappavo e mi sono fatto monaco perché mi scocciava quel lavoro”), il religioso decide di prendersi gioco di lui e lo invita a recarsi in sagrestia per prendere il matacubbu. Quando il monaco esegue l’ordine, trova in sagrestia un “magagghiu” e non può che constatare che l’oggetto tanto odiato ha cambiato nome…

MAGAGGHIU E MATACUBBU

A un viddanu ci annuiava di zappari ccu lu magagghiu e pinsau di jirisi a fari monacu. Lu priuri di lu cummentu un jornu ci dumannau:

– Chi facivi tu a lu to’ paisi?

– Iu, zappava; e mi fici monacu pirchì m’annuiava ddu travagghiu.

– Allura, talia chi hai a fari: va’ nti la sagrestia, pigghia lu matacubbu, e poi ti dugnu lu sirviziu iu.

Lu monacu jiu nti la sagristia, e truvau un magagghiu sulu. Lu pigghiau, e, quannu l’appi nta li manu, ci dissi:

– Lu nomu ti canciasti: di magagghiu, matacubbu ti mittisti!

Gustoso e divertente è anche un racconto più lungo, Un gran dubbiu (pp. 24-26). Vi si narra la storia di “un viddanu di Mènfici” che, dovendo sposarsi, va dal prete per confessarsi. Il sant’uomo gli chiede quante siano le persone della Santissima Trinità e il villano risponde sicuro: “Quattordici! Setti curpurali e setti spirituali”. Il sacerdote resta allibito e invita l’interlocutore a farsi istruire dal suo confessore; ma il villano non se ne va e anzi propone a sua volta un quesito al reverendo: “Vossignuria mi dici: Gesù Cristu doppu l’ott’anni unni trasiu?” [“Dove entrò Gesù Cristo dopo gli otto anni (di età)?”]

L’arciprete resta stupito, inizia a consultare molti libri, ma non trova alcuna risposta; finalmente convoca tutti i sacerdoti del paese e proclama che il villano deve essere ispirato da Dio. Propone dunque di far venire l’uomo in chiesa e di fargli rivelare la risposta a cotanto quesito.

Il giorno stabilito la chiesa è stracolma (“era china sina ‘n mucca”). Il villano viene portato in processione dall’arciprete e dai sacerdoti; sale quindi sul pulpito e, nel silenzio generale, comunica la soluzione dell’enigma: “Gesù Cristu, doppu l’ott’anni… trasiu nta li nov’anni!” [“Gesù Cristo, dopo gli otto anni, entrò… nei nove anni!”]. Ne deriva un trambusto generale: “vuci, battarii, un veru casa di diavulu”. I sacerdoti sono infuriati per essere stati “minchiunati di sta sorta di manera”. Però, devono rassegnarsi a celebrare le nozze del furbo villano…

Più noto è il cuntu Lu sceccu in comuni (pp. 28-29), che narra le tristi disavventure di un asino acquistato in comune da tre muratori (una sorta di… donkey-sharing); ma nessuno dei tre ritiene, dopo aver sfruttato al massimo l’aiuto della povera bestia, di darle qualcosa da mangiare; e al terzo giorno l’animale, oberato da un carico insostenibile, malgrado bastonate e pungoli, finisce per stramazzare a terra, “mortu di cent’anni”.

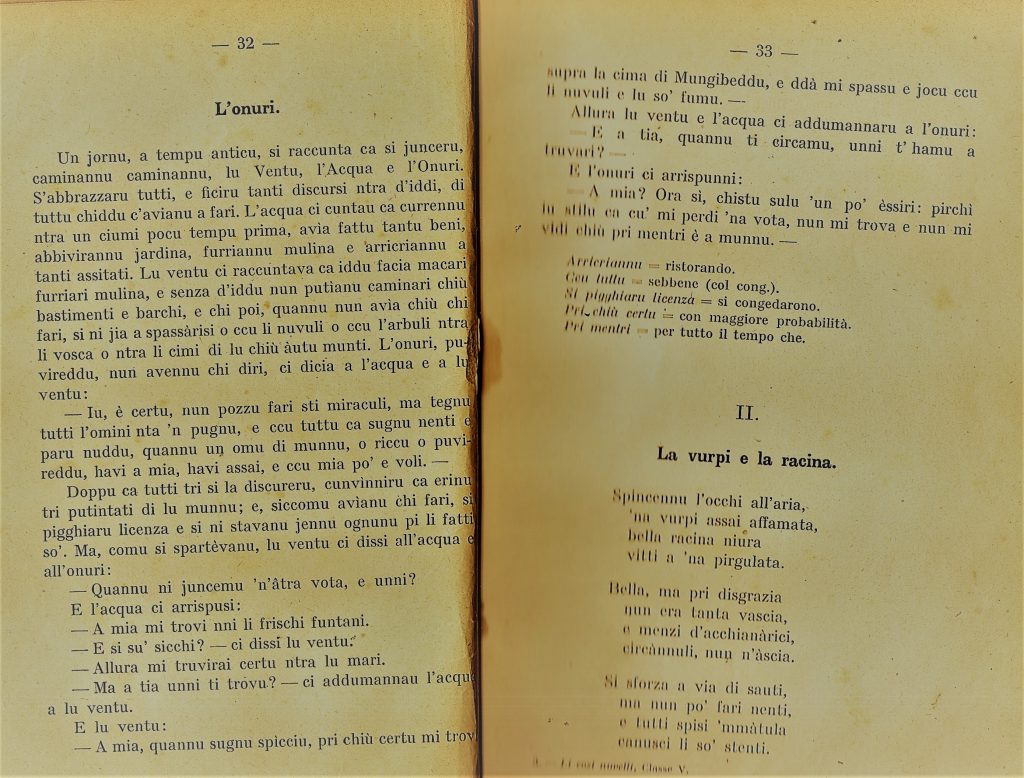

La successiva III sezione, “L’omu e l’armali” (pp. 30-45) presenta favolette di stampo esopico, aneddoti e racconti fantastici. Fra tutti si segnala “L’onuri”, che documenta l’alta considerazione che tradizionalmente nell’isola si riserva all’onore.

Un giorno si incontrano il Vento, l’Acqua e l’Onore; si abbracciano e discutono fra loro. Ai vanti dell’acqua e del vento, che proclamano di svolgere attività preziose, l’Onore può ribattere soltanto che lui non fa miracoli, però è altrettanto importante, perché se un uomo ricco o povero ha lui, “ha abbastanza, e con me può e vuole”. I tre interlocutori convengono sul fatto di essere “tri putintati di lu munnu” (“tre potenti nel mondo”). Al momento di congedarsi, dovendo ognuno indicare dove lo si potrà ritrovare, l’Acqua dice che sarà reperibile nelle fresche fontane, il vento che si aggirerà sulla cima dell’Etna (Mongibello), dove “se la spassa” giocando non le nuvole; solo l’Onore non potrà essere più ritrovato: “perché io credo che chi mi perde una volta non mi trova e non mi vede più finché è al mondo”.

Riporto la parte finale del racconto:

Doppu ca tutti tri si la discurreru, cunvinniru ca erinu tri putintati di lu munnu; e, siccomu avìanu chi fari, si pigghiaru licenza e si ni stavanu jennu ognunu pi li fatti so’. Ma, comu si spartèvanu, lu ventu ci dissi all’acqua e all’onuri: «Quannu ni juncemu n’âtra vota, e unni?» E l’acqua ci arrispusi: «A mia mi trovi nni li frischi funtani». «E si su’ sicchi?» ci dissi lu ventu. «Allura mi truvirai certu ntra lu mari». «Ma a tia unni ti trovu?» ci addumannau l’acqua a lu ventu. E lu ventu: «A mia, quannu sunnu spicciu, pri chiù certu mi trovi supra la cima di Mungibeddu, e ddà mi spassu e jocu ccu li nuvuli e lu so’ fumu». Allura lu ventu e l’acqua ci addumannaru a l’onuri: «A mia? Ora sì, chistu sulu ‘un po’ essiri: pirchì iu stilu ca cu’ mi perdi ‘na vota, nun mi trova e nun mi vidi chiù pri mentri è ‘o munnu».

Segue una bella poesia di Venerando Gangi, poeta e scultore di Acireale (1748-1816), che si era dedicato alla favolistica ed allo studio dell’antropologia locale; fu considerato da alcuni il maggiore favolista siciliano.

La lirica si intitola La vurpi e la racina (pp. 33-34) e costituisce il remake della celebre fiaba di Fedro De vulpe et uva (IV 3), di cui riporto qui il testo: “Fame coacta vulpes alta in vinea / uvam appetebat summis saliens viribus; / quam tangere ut non potuit, discedens ait: / “Nondum matura est; nolo acerbam sumere”. / Qui facere quae non possunt verbis elevant, / ascribere hoc debebunt exemplum sibi”.

Questa invece la poesia di Gangi, seguita dalla traduzione fornita dagli autori:

Spincennu l’occhi all’aria, / ‘na vurpi assai affamata, / bella racina nìura / vitti a na pirgulata. / Bella, ma pri disgrazia / nun era tanta vascia, / e menzi d’acchianàrici, / circànnuli, nun n’àscia. / Si sforza a via di sàuti, / ma nun po’ fari nenti, / e tutti spisi ‘mmàtula / canusci li so’ stenti. / Disfizziata, all’ùrtimu / la ‘ncigna a disprizzari: / “Puh! Racinazza àghira! / chi è cosa di manciari?”. / Spissu cu’ nun po’ ottèniri / ‘na cosa ca disija, / ccu mèntila in discrèditu / la pena so’ sfrazzija. [“Alzando in aria gli occhi, una volpe affamata vide in un pergolato dell’uva nera. Bella, ma sfortunatamente non era tanto bassa; e, quantunque cerchi il mezzo di salirvi, non lo trova. Tenta a furia di salti, ma non ci riesce: e si convince che i suoi sforzi sono sprecati. Delusa, comincia allora a disprezzarla: “Puh! Uvaccia agra! Può essere cosa da mangiarsi?”. Spesso, chi non può ottenere una cosa che desidera, sfoga il suo dolore con lo screditarla”].

Infatti queste erano storielle che mi raccontavano le zie che poi me le traducevano perché il.siciliano non lo sapevo bene e ci usciva pure una morale, comunque erano tempi più moderni, anni 50. Oggi forse non suscitano neppure curiosità e ,da vecchia, mi spiace.

Salve. Facendo una ricerca on line, ho trovato che il testo di Suo padre contiene un racconto su Giufà. Per favore, potrebbe inviarmi per mail copia del testo? Grazie. Sono C. Monzone, studioso di letteratura siciliana.