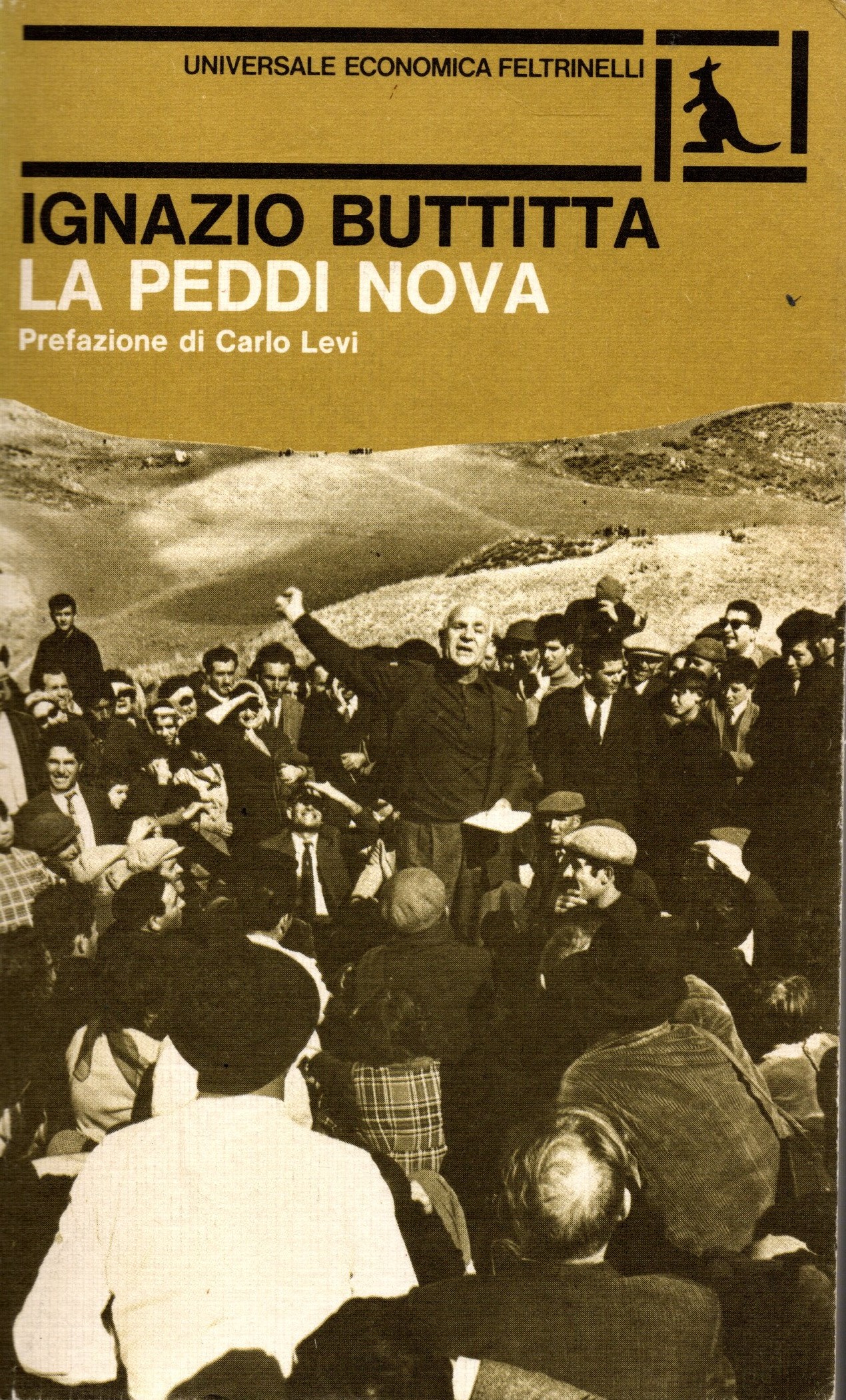

Sessant’anni fa Giangiacomo Feltrinelli pubblicò “La peddi nova”, una raccolta di poesie dialettali di Ignazio Buttitta, con la prefazione di Carlo Levi.

Come scriveva Levi nella Prefazione, “La peddi nova” (=”la pelle nuova”), rappresentava nella produzione del grande poeta bagherese “una svolta, un periodo nuovo, dove, alle figurazioni di vita contadina, della fatica quotidiana, della miseria del bracciante, della lotta per il pane e la libertà, si aggiunge un altro contenuto, che è il dolore e la speranza individuale e comune a tutti, il destino comune a tutti”.

Fra le poesie contenute nella raccolta, ieri ne ho riletto una particolarmente impressionante per il suo lancinante realismo e per l’espressionismo violento di alcune sue parti: si intitola “Li morti” e, stranamente, era finora irreperibile in rete, forse dimenticata o forse accantonata per il disagio che questo testo procura.

I morti, dice il poeta, “quando muoiono, non muoiono subito”: sono “come le serpi calpestate / che muovono la coda / dopo la morte” o “come i pesci pescati / che saltano / nel fondo della barca / e respirano ancora” (“Li morti quannu mòrinu / nun mòrinu allura, / comu li serpi pistati / ca mòvinu la cuda / doppu morti, / comu li pisci piscati / ca sàtanu / nni lu funnu di la varca / e ciàtanu ancora”).

No. I morti non parlano più, ma “seguitano a campare” anche se sono tesi e freddi e il loro cuore non batte più (“Nun mòrinu allura, / nun parranu; / ma seguitano a campari, / e sunnu tisi, friddi, morti, / cu lu cori fermu”).

I morti, in realtà, “muoiono dopo”, quando arrivano al camposanto. Ma in casa, “mentre li rivestono con i vestiti nuovi / e li compongono sul catafalco / sono vivi, / e a chi gli torce le braccia / per infilargli la camicia, / gli vorrebbero dire: / adagio, non mi fare male” (“Mòrinu doppu / a lu campusantu; / ma dintra / mentri li vèstinu cu li robbi novi / e li cònzanu nni lu catalettu / sunnu vivi, / e a chiddu chi ci torci li vrazza / pi nfilaricci la cammisa, / ci vurrissiru diri: / adaciu, nun mi struppiari”).

Ci sono poi quelli che lasciano una moglie che non aspettava altro che la loro fine: e le vorrebbero dire di non piangere, di non essere ipocrita, perché in realtà desiderava la loro morte e, finalmente, questa notte dormirà tranquilla senza sentirli tossire e russare (“E a la muggheri / [si sannu ca finci] / nun chianciri, / ci vurrissiru diri, / m’addisiavi la morti: / stanotti / nun mi senti tússiri / e mancu runfuliari”).

I figli, invece, vorrebbero chiamarli, vorrebbero stringere le loro teste con le mani, “come si fa con i cocomeri” (“E a li figghi, / li vurrissiru chiamari / e strincìricci li testi cu li manu / comu si fa cu li muluna”).

Sì, i morti “sentono e vedono”; e anche se non sono mai andati a Messa, ripetono a memoria le parole dei preti (“Sentinu e vidinu li morti; / e si nun hannu mai jutu a la missa, / li paroli in latinu / chi dicinu li parrini, / si li mèttinu a memoria, / li ripètinu”).

I morti, poi, sono “contegnosi”: vorrebbero che il loro funerale passasse da strade secondarie, non dalla piazza principale, ove magari incontrerebbero per l’ultima volta il bottegaio che è loro creditore (“Sunnu cuntignusi, li morti; / vurrìssiru / ca lu funirali / facissi strati scògniti / e nun passassi di la chiazza / pi nun ncuntrari / lu putiaru c’avanza”).

Il fatto è, però, che “i vivi / non capiscono i morti”; quando li calano nelle fosse, “con le corde a cappio”, non si accorgono di nulla, non capiscono “che i morti si disperano, / che si torcono dentro le casse / e vorrebbero uscire” (“Ma li vivi / nun li capìscinu li morti; / e quannu li calanu nni li fossi / cu li cordi a chiaccu, / nun s’addùnanu / ca li morti si disperanu, / ca si tòrcinu dintra li casci / e vurrìssiru nèsciri”).

I vivi non lo sanno che “i morti, solo allora, misurano la crudeltà della vita” (“Nun lu sannu, li vivi, / ca li morti, sulu tannu, / misuranu la crudiltà di la vita”).

Una poesia decisamente impressionante, che vuole segnare in modo netto la frattura insanabile fra morte e vita, al tempo stesso evidenziando l’attaccamento rabbioso dei defunti all’esistenza perduta, il loro tenace e disperato desiderio di esistere, di non abbandonare la loro vita ormai conclusa.

Morti e vivi non si capiscono già più: per i vivi, il defunto è ormai una cosa, da vestire, da “conzare” nel catafalco, da subissare di preghiere latine e da condurre al cimitero per sbarazzarsene al più presto; per i morti, invece, la vita è ancora lì, appena perduta ma ancora potentemente presente, come in una riedizione del film “Ghost”: una vita già rimpianta e quasi reclamata con disperazione.

Soprattutto, la ribellione esplode al momento della sepoltura, quando i morti “si tòrcinu dintra li casci”, protestano, vorrebbero uscire: la sindrome del “sepolto vivo”, che ha popolato antichi film “horror”, assume qui connotazioni di un dolore infinito, irreparabile.

Si coglie nel testo tutta la potenza espressiva del dialetto “baarioto”: “li robbi novi” che devono vestire il defunto; i “muluna” stretti fra le mani; le strade “scògnite” da cui dovrebbe passare il funerale; il “putiaru” creditore, che “avanza” del denaro; le corde “a chiaccu” con cui i feretri sono inabissati nelle sepolture; e la crudeltà della vita che si capisce solo “tannu”, cioè “solo allora”.

In un’intervista rilasciata a Giuseppe Quatriglio e pubblicata sul “Giornale di Sicilia” del 19 settembre 1989, Ignazio Buttitta, alla vigilia dei suoi novant’anni di età, dalla sua terrazza di Aspra aperta sul golfo di Palermo, faceva questo bilancio della sua vita: “A novant’anni mi sento più ricco di esperienze. E tuttavia non guardo il passato ma il futuro. L’avvenire mi affascina. Cosa ci sarà tra un secolo? Non possiamo saperlo. Ma io credo nella vita che continua e nella natura che non ha fine. Ecco, la grandezza in cui noi uomini siamo immersi”.

Non a caso, nel volume “Il poeta in piazza”, aveva dato di sé questo autoritratto: “Voglio che chi mi conosce possa dire: fu contadino e medico, Ignazio, strappava spine e piantava rose, tagliava il male e sanava ferite. Fu poeta e marinaio, navigava in acque inquinate, ma nel suo pezzo di mare pescava pesci vivi”. E a Quatriglio aggiungeva: “Pescare pesci vivi significa sentirsi dalla parte giusta, dalla parte della gente”.

Mio cugino Pietro Maggiore, che con Buttitta recitò nelle piazze (in Sicilia e nel “continente”) in innumerevoli recital di poesia dialettale, andava a trovarlo ad Aspra. I due poeti allora sedevano nella terrazza, guardavano il mare e insieme parlavano di poesia, di vita, di morte, di noi uomini.

Poi Pietro mi raccontava queste conversazioni e riversava su di me i tesori inestimabili di quei momenti indimenticabili.

Mantengo una salda memoria di tutto ciò.

Davvero, quei due grandi poeti sapevano “pescare pesci vivi”.

LI MORTI

Li morti quannu mòrinu

nun mòrinu allura,

comu li serpi pistati

ca mòvinu la cuda

doppu morti,

comu li pisci piscati

ca sàtanu

nni lu funnu di la varca

e ciatanu ancora.

Nun mòrinu allura,

nun parranu;

ma seguitano a campari,

e sunnu tisi, friddi, morti,

cu lu cori fermu.

Mòrinu doppu

a lu campusantu;

ma dintra

mentri li vèstinu cu li robbi novi

e li cònzanu nni lu catalettu

sunnu vivi,

e a chiddu chi ci torci li vrazza

pi nfilaricci la cammisa,

ci vurrissiru diri:

adaciu, nun mi struppiari.

E a la muggheri

(si sannu ca finci)

nun chianciri,

ci vurrissiru diri,

m’addisiavi la morti:

stanotti

nun mi senti tússiri

e mancu runfuliari.

E a li figghi,

li vurrissiru chiamari

e strincìricci li testi cu li manu

comu si fa cu li muluna.

Sentinu e vidinu li morti;

e si nun hannu mai jutu a la missa,

li paroli in latinu

chi dicinu li parrini,

si li mèttinu a memoria,

li ripètinu.

Sunnu cuntignusi, li morti;

vurrìssiru

ca lu funirali

facissi strati scògniti

e nun passassi di la chiazza

pi nun ncuntrari

lu putiaru c’avanza.

Ma li vivi

nun li capìscinu li morti;

e quannu li calanu nni li fossi

cu li cordi a chiaccu,

nun s’addùnanu

ca li morti si disperanu,

ca si tòrcinu dintra li casci

e vurrìssiru nèsciri.

Nun lu sannu, li vivi,

ca li morti, sulu tannu,

misuranu la crudiltà di la vita.

(Ignazio Buttitta, La peddi nova, Feltrinelli, Milano 1963, pp. 46-51)