I pipistrelli in genere non riscuotono molte simpatie: questi Chirotteri, unici mammiferi in grado di volare e di compiere audaci manovre complesse in aria, hanno un aspetto poco accattivante e, inoltre, sono animali notturni, amano il buio e schivano la luce, celandosi durante il giorno dentro grotte, muri di case disabitate e dirupi.

Ma se la gente comune non impazzisce d’amore per i pipistrelli, i poeti li ricordano spesso nei loro versi, riuscendo a caricare di significati nascosti la loro umbratile esistenza.

Ecco tre esempi in proposito.

1) CHARLES BAUDELAIRE – “SPLEEN”

Charles Baudelaire, nella sua lirica “Spleen” (tratta da “I fiori del male”, 1857) descrive un paralizzante stato d’animo (“ennui”) fatto di angoscia e tristezza.

Le prime tre quartine descrivono, con un susseguirsi di proposizioni temporali, questa situazione di “disperazione senza via d’uscita” (come la definiva Auerbach): il cielo “basso e greve” è “come un coperchio” e “schiaccia l’anima”, afflitta da un “tedio infinito”; l’orizzonte è oscuro, la terra è come una cella umida in cui (ecco il nostro pipistrello) “timido pipistrello, la Speranza / sbatte le ali contro i muri e batte con la testa / nel soffitto marcito”. E la pioggia sembra creare le inferriate di una “vasta prigione”, mentre un ripugnante “popolo di ragni” tende le sue reti “dentro i nostri cervelli”.

Allora, all’improvviso, “esplodono campane”, che lanciano verso il cielo “un urlo tremendo”. Lo stravolgimento di un’immagine comune (le campane, che normalmente sono associabili a immagini di serenità e pace) costituisce il momento culminante, la “Spannung”, della tensione accumulata. A quel punto, l’ultima quartina descrive i “lunghi funerali” che, “senza tamburi, senza musica”, sfilano nel cuore disperato, mentre la Speranza piange e l’Angoscia, “dispotica e sinistra”, conficca nel cranio del poeta “la sua bandiera nera”.

In questa poesia cupa e angosciante, il pipistrello è paradossalmente evocato come similitudine della Speranza: cerca di “volare fuori” dalla cella in cui è rinchiuso, ma “batte con la testa / nel soffitto marcito”; la creatura della notte non riesce a “bucare” il soffitto e a volare via verso la luce.

2) YORGOS SEFERIS – “IL RE DI ASÌNE”

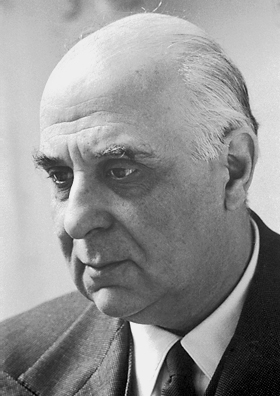

Il “gap” insanabile fra passato e presente è al centro di una delle più belle liriche del poeta greco Yorgos Seferis, Premio Nobel per la letteratura nel 1963. La poesia si intitola “Il re di Asìne” ed ha una duplice data: “Asìne, estate 1938 – Atene, gennaio 1940”.

Asìne (Ἀσίνη) era un’antica città greca dell’Argolide, la cui ubicazione è stata identificata sull’attuale colle di Kastrakì: la lirica fu ispirata a Seferis da un verso dell’Iliade: “Quelli che avevano Argo e Tirinto murata, / Ermione e Asìne sul golfo profondo…” (Οἳ δ’ Ἄργός τ’ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν / Ἑρμιόνην Ἀσίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, II 559-560). Come si vede, “Asìne” è in Omero un riferimento sfuggente, istantaneo, un nome che appare e dilegua in un attimo.

Ecco cosa ci resta di un passato lontano: frammenti, flash memoriali, semplici isolate parole.

Ma a questa perdita irreparabile il poeta non si rassegna: ecco dunque che si aggira per le rovine della cittadella di Asìne. Esplora l’acropoli, cerca ossessivamente qualche indizio, una traccia concreta lasciata dal re di Asìne. Il mare è vicino, ma non appare nessuna “creatura viva” (v. 12); in particolare è svanito nel nulla “il re di Asìne” (ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀσίνης, v. 13), ignorato da tutti e ricordato di sfuggita solo da Omero: “sconosciuto e scordato da tutti, anche da Omero / – una parola sola nell’Iliade e mal certa – / gettata qua come la funebre maschera d’oro” (vv. 14-16).

Il poeta ha “toccato” la maschera d’oro del re, ne ha sentito il suono, ma ha avvertito “sotto la maschera un vuoto” (vv. 20-22); la licenza poetica (nel luogo non fu ritrovata alcuna maschera) consente a Seferis di esprimere il disperato tentativo di “recuperare” l’assenza del sovrano.

Il vuoto è “dovunque” (v. 31): alle visionarie immagini del presente (un uccello che ha preso il volo l’inverno precedente, una giovane donna partita invece in estate, un’anima disperata che ha cercato “pigolando” il mondo sotterraneo, un paese assolato) si contrappongono gli antichi monumenti, mentre emerge potentemente la tristezza attuale, “la pena d’ora” (v. 39). Il poeta esita, annaspa, “s’attarda” (ὁ ποιητὴς ἀργοπορεῖ, v. 40), fissa “le pietre” dell’antica città e si pone una serie di domande angoscianti: se tutto svanisce, se delle civiltà di un tempo restano solo i ruderi, può ancora sussistere “il moto del viso, la figura dell’affetto / di coloro che vennero meno / sì stranamente nella nostra vita / e degli altri, rimasti ombre di flutti, / pensieri nell’infinità del mare?” (vv. 45-48). Forse no (μήπως ὄχι). Forse non resta altro che “la nostalgia del peso d’un’esistenza viva” (v. 49). Forse anche noi, esseri umani di oggi, “stiamo senza consistenza, chini / come i rami del salice agghiacciante, / traboccati in un tempo costante e disperato” (vv. 50-51).

Il poeta, smarrito, esprime il suo vuoto esistenziale: “Il poeta, un vuoto” (Ο ποιητής ένα κενό, v. 54).

Nell’ultima immagine però l’antico re sembra materializzarsi, in modo improbabile, in un “pipistrello spaventato”: “dal profondo / della caverna un pipistrello spaventato (μιά νυχτερίδα τρομαγμένη) / picchiò sopra la luce come freccia allo scudo: / Ὰσίνην τε… Ὰσίνην τε… / Forse era quello il re d’Asìne / che così attentamente cercavamo su questa / acropoli, sfiorando con le dita / forse il tatto di lui sopra le pietre” (vv. 56-61).

Chissà se, a distanza di secoli, l’antico re è rinato come pipistrello. Chissà se vola ancora, “spaventato”, fra quelle rovine millenarie, per ricordare agli uomini di oggi la sua lontana esistenza.

La lirica evidenzia da un lato l’ansia potente degli autori neogreci di rivivere il loro passato esaltante, di ritrovarne le tracce con affannosa dedizione, dall’altro la constatazione dello iato ineludibile con il presente, del peso insostenibile dei secoli trascorsi: del passato resta solo un miraggio lontano, difficile anche da sognare.

3. EUGENIO MONTALE – “NON HO MAI CAPITO SE IO FOSSI”

Nel 1963 moriva la moglie di Eugenio Montale, Drusilla Tanzi, con cui il poeta aveva condiviso più di vent’anni della propria vita, dal 1939.

Le poesie degli “Xenia”, dapprima pubblicate autonomamente e poi confluite nella raccolta “Satura”, sono un “dono” alla moglie: “xenia” erano infatti chiamati, nel mondo latino (ad es. in Marziale), i doni per gli ospiti che se ne vanno (dal greco “xenos”, che significa al tempo stesso “straniero” e “ospite”: ah, se certe autorità politiche conoscessero meglio il greco!).

La moglie, piccoletta e molto miope, era stata soprannominata «Mosca» e costituiva per Montale una presenza fortemente positiva: era una donna vitale, ironica, dal sesto senso infallibile e dotata (eccoci al punto) di un “radar di pipistrello”.

Il Poeta parla affettuosamente con la moglie defunta, come se fosse ancora lì con lui; rievoca il rapporto strettissimo che li univa, quando erano (l’uno per l’altra) come un “cane fedele e incimurrito”, cioè malato e bisognoso di aiuto e protezione.

Ma le altre persone non potevano capire la profondità di questo legame: per loro, “Mosca” era “un insetto miope / smarrito nel blabla / dell’alta società”. Ma quelle persone, che si credevano furbe, non capivano quanto la donna riuscisse a smascherare la loro ipocrisia, grazie al suo intuito formidabile: “Erano ingenui / quei furbi e non sapevano / di essere loro il tuo zimbello: / di esser visti anche al buio e smascherati / da un tuo senso infallibile, dal tuo / radar di pipistrello”.

Qui, davvero, il pipistrello è connotato positivamente, come una bussola infallibile che guida la figura positiva della moglie e ne rappresenta l’intelligenza perspicace e l’intuito straordinario.

La carrellata di “pipistrellerie” poetiche potrebbe continuare: ad esempio Trilussa nella sua poesia “Er pipistrello” (1901) fa parlare così il bistrattato animaletto: “Lo so che so’ cattivo, / lo so che nun so’ bello: / ma, manco a dillo, vivo / libbero e più tranquillo / de qualunqu’artro ucello. / lo, come le coccotte, / nun sòrto [= ‘non esco’] che la notte: / fo er solito giretto / verso l’avemmaria, / m’acchiappo quarche grillo, / m’intrufolo ner tetto, / magno, risòrto [= “esco di nuovo] e via: / ecco la vita mia!”.

Meglio però fermarci qui; inserisco, di seguito, i testi integrali delle tre liriche di cui abbiamo parlato.

TESTI INTEGRALI DELLE POESIE

1. Charles Baudelaire – SPLEEN

(traduzione di G. Raboni)

Quando, come un coperchio, il cielo basso e greve

schiaccia l’anima che geme nel suo tedio infinito,

e in un unico cerchio stringendo l’orizzonte

fa del giorno una tristezza più nera della notte;

quando la terra si muta in un’umida segreta

dove, timido pipistrello, la Speranza

sbatte le ali contro i muri e batte con la testa

nel soffitto marcito;

quando le strisce immense della pioggia

d’una vasta prigione sembrano le inferriate

e muto, ripugnante un popolo di ragni

dentro i nostri cervelli dispone le sue reti,

furiose a un tratto esplodono campane

e un urlo tremendo lanciano verso il cielo,

così simile al gemere ostinato

d’anime senza pace né dimora.

Senza tamburi, senza musica, dei lunghi funerali

sfilano lentamente nel mio cuore: Speranza

piange disfatta e Angoscia, dispotica e sinistra,

pianta sul mio cranio riverso la sua bandiera nera.

2. Yorgos Seferis – IL RE DI ASÌNE

(traduzione di Filippo Maria Pontani)

Tutto il mattino scrutammo d’intorno la rocca,

cominciando dal lato dell’ombra, dove il mare verde

senza barbagli, petto di pavone ucciso,

ci accolse come il tempo senza vuoti.

Le vene della rupe calavano dall’alto,

torti vigneti nudi, tutti sarmenti, ravvivati al tatto

dell’acqua, come l’occhio seguace contrastava

al logorante dondolio

perdendo forza sempre.

Dalla parte del sole un lungo litorale spalancato,

e la luce forbiva diamanti alle muraglie.

Non v’era creatura viva, fuggiaschi i palombacci

e il re d’Asìne, che cerchiamo da due anni,

sconosciuto e scordato da tutti, anche da Omero

– una parola sola nell’Iliade e mal certa –

gettata qua come la funebre maschera d’oro.

La toccasti, ricordi il suo rimbombo? vuoto nella luce,

un doglio secco nel suolo scavato;

eguale era il rimbombo del mare ai nostri remi.

Il re d’Asìne, un vuoto sotto la maschera, sempre

con noi, sempre con noi dovunque, dietro un nome:

“Ὰσίνην τε… Ὰσίνην τε”

I suoi figli

statue, battiti d’ali le sue brame e il vento

nei vuoti dei suoi pensieri, e le sue navi

attraccate in un porto sparito.

Sotto la maschera un vuoto.

Di là dai grandi occhi, delle curve labbra, dai riccioli,

rilievi sul coperchio d’oro del nostro esistere,

un punto tenebroso che viaggia come il pesce

nella bonaccia mattinale del mare, e tu lo scorgi:

sempre un vuoto, dovunque, con noi.

È l’uccello svolato l’altro inverno

con l’ala rotta,

riparo di vita,

e la giovane donna fuggita per giocare

con i denti canini dell’estate,

l’anima che frugò il mondo di sotterra pigolando,

e il paese, una larga foglia di platano a deriva

nel torrente del sole,

con le reliquie antiche e con la pena d’ora.

Il poeta s’attarda a mirare le pietre e si domanda:

esiste

in mezzo a queste linee smozzicate,

apici, punte, curve, cavità

esiste

quassù dove si incontra il passo della pioggia

e del vento e del guasto,

esiste il moto del viso, la figura dell’affetto

di coloro che vennero meno

sì stranamente nella nostra vita

e degli altri, rimasti ombre di flutti,

pensieri nell’infinità del mare?

O forse no, forse non resta, se non il peso, nulla,

la nostalgia del peso d’un’esistenza viva,

qui dove stiamo senza consistenza, chini

come i rami del salice agghiacciante,

traboccati in un tempo costante e disperato?

(lenta la gialla corrente cala

sradicati giunchi nel fango,

parvenza d’impietrita forma, risoluzione

d’amarezza perenne). Il poeta,

un vuoto.

Scudato il sole saliva pugnando, e dal profondo

della caverna un pipistrello spaventato

picchiò sopra la luce come freccia allo scudo:

“Ὰσίνην τε… Ὰσίνην τε”

Forse era quello il re d’Asìne

che così attentamente cercavamo su questa

acropoli, sfiorando con le dita

forse il tatto di lui sopra le pietre.

3. Eugenio Montale – NON HO MAI CAPITO SE IO FOSSI

Non ho mai capito se io fossi

il tuo cane fedele e incimurrito

o tu lo fossi per me.

Per gli altri no, eri un insetto miope

smarrito nel blabla

dell’alta società. Erano ingenui

quei furbi e non sapevano

di essere loro il tuo zimbello:

di esser visti anche al buio e smascherati

da un tuo senso infallibile, dal tuo

radar di pipistrello.